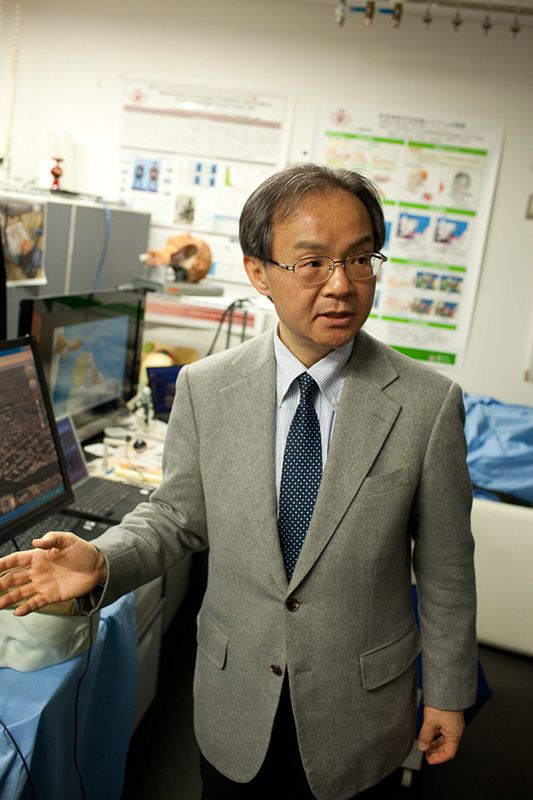

1956年、福岡県出身。工学博士。早稲田大学創造理工学部総合機械工学科教授、同大ヒューマノイド研究所所長。

——日本の人型ロボット(※1)研究の歴史は古いですね。

「私の指導教授だった故・加藤一郎先生(※2)が始めたのが、まさに人型ロボットの研究でした。人型ロボットの研究とは別に、コンピューター技術の台頭や機械の自動化といった産業の大きな流れがありました。その中で、工場の中で機能する機械として、インダストリアルロボットというカテゴリー名がついた機械が米国で販売され大成功しました。本来ロボットとは人型ロボットを指していたのですが、その大成功とともに、ロボットという言葉が広く用いられるようになる一方で、人型であるというロボットの意味合いが徐々に薄れてしまいました。世の中の理解がそういう傾向でしたから、加藤先生はあえて『人型』という言葉を形容詞のように付けて研究を始めました。

しかし、当初は研究テーマに『ロボット』と付くとSFの話といった認識から、子どものたわ言みたいな機械を作っているのではないかと思われ、研究費が付きにくかったようです。当時の資料の中には、『ロボット』ではなく、『人工の手』や『人口の足』の研究などと書いた研究費の申請書が残っています」

目標は「人」。永遠に到達できないと思うから、やめられなくなる。

——日本の研究者はなぜ人型ロボットを作るのでしょうか。

「人型ロボット研究の最大の問題、あるいは宿命というのは、『人という明確な目標がある』ということです。スタスタ歩いて、あるいは走って、さらには五輪やW杯に出るような素晴らしい運動もするし、片や言語を獲得して自在にしゃべり、文字を発明して脳に高度の機能を持つ——。こうした素晴らしい人間を目標としていることです。ロボットに人のまねをさせようとすればするほど、永遠にゴールに行きつけないと痛感します。そのために、やめられなくなってしまいます。

ただ、進化はしています。加藤先生が、WABOT-1という全身型の人型ロボットを作った時、2足歩行の部分の機能は1歩が45秒ほどかかっていました。歩幅も10cmぐらいでした。ところが今は、それこそランニングができる2足歩行ロボットもあります。高西研究室のロボットKOBIANの歩行速度は、ほぼ人と同じで1歩1秒を切ります。歩幅も最大で40cm。膝を伸ばして人と同じような形で歩けるロボットになったと言えると思います。

コンピューターの発達のおかげで、最近はロボットも画像処理などの高度な機能を持てるようになり、人とコミュニケーションを取るということも含めて、高機能になりつつあると思います」

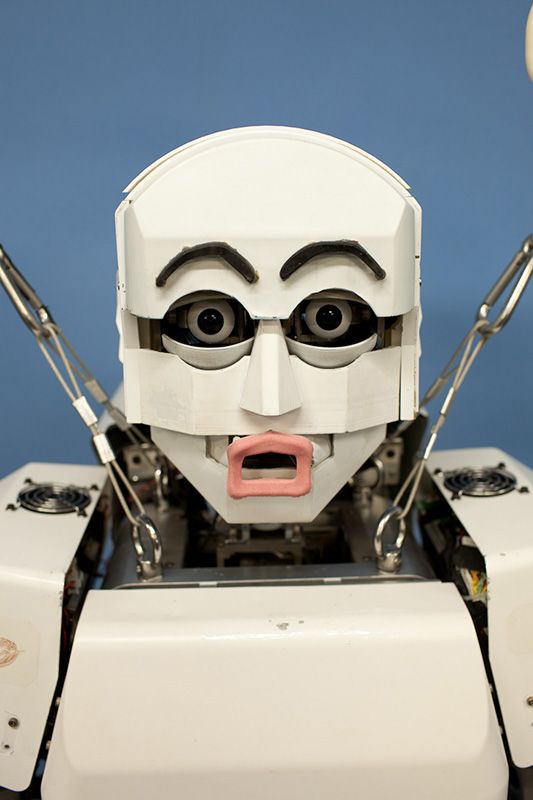

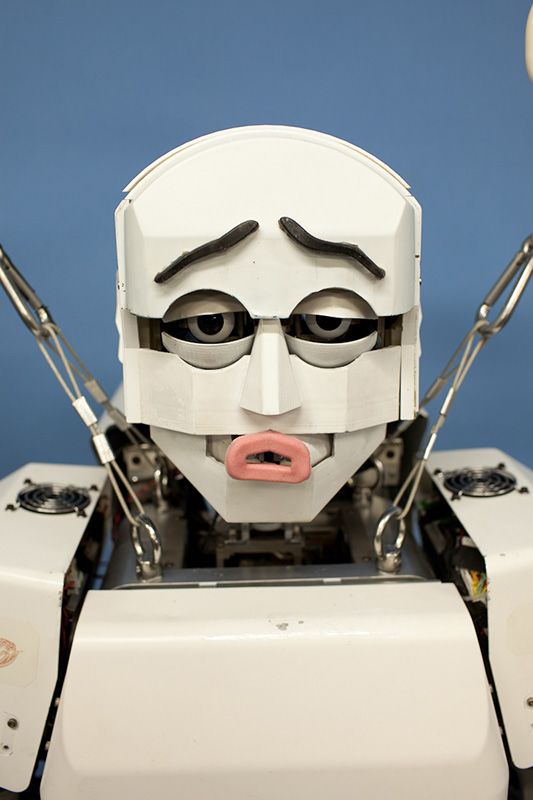

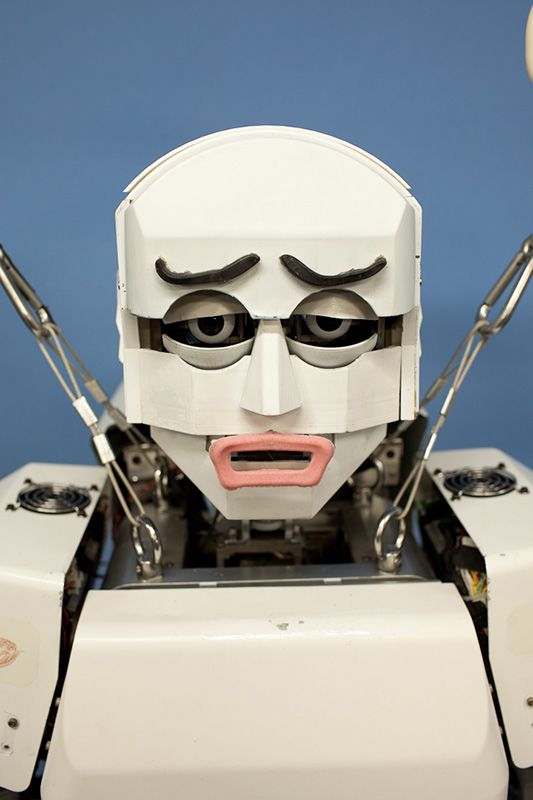

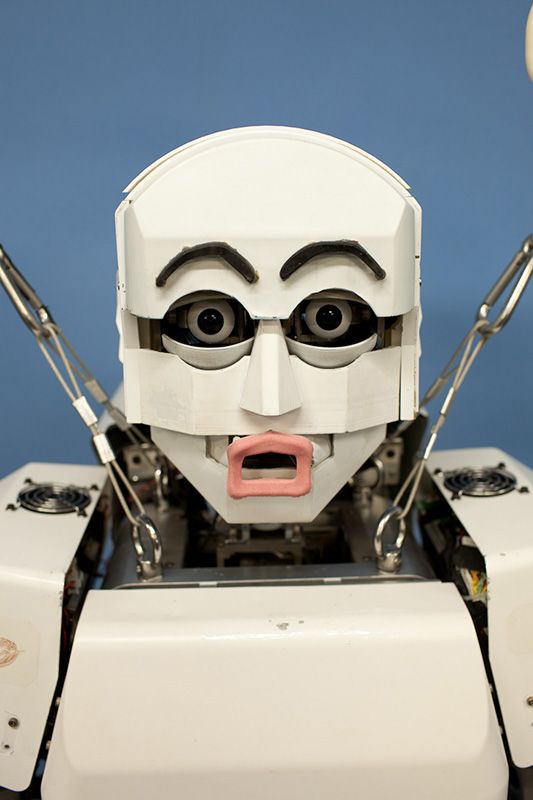

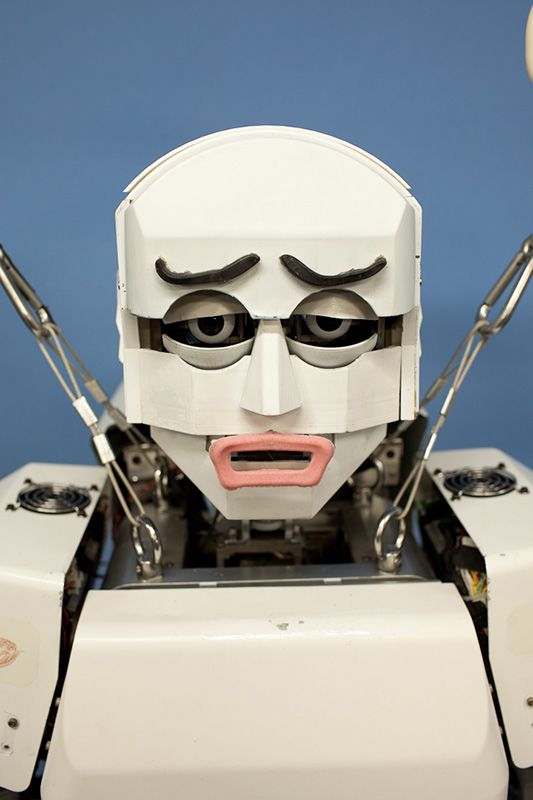

2足歩行ヒューマノイドロボットKOBIAN-R。2足歩行のほか、複数の表情も表現できる(末尾ギャラリー参照)。写真は、驚きの表情を出した「驚きのポーズ」。

2足歩行ヒューマノイドロボットKOBIAN-R。2足歩行のほか、複数の表情も表現できる(末尾ギャラリー参照)。写真は、驚きの表情を出した「驚きのポーズ」。

人間形サキソフォン演奏ロボット WAS-2RII。「上唇を上下させることで音圧を、下唇を上下させることで音程を変化させられます」(高西氏)

人間形サキソフォン演奏ロボット WAS-2RII。「上唇を上下させることで音圧を、下唇を上下させることで音程を変化させられます」(高西氏)

——宗教などの社会的影響から、日本と欧米でロボット研究の姿勢・傾向は異なりますか。

「昨年、講演などのためドイツやオランダに行きましたが、先方から、『技術の話は半分ぐらいにして、残りの半分は日本だけなぜこんなに人型ロボットが多いのかについて話してくれ』と言われました。やはり向こうでは、『人を創るといった神と同じ行為をやってはいけない』というキリスト教の影響が根底にあり、人的な形をした自動機械に対して、まだ根底的に抵抗感があるなと思いました。

欧州でも現在は、人型ロボットを使って人を解明しようと、道具としての人型ロボットであれば研究のファンドが付くようになってきています。ただ、人と同様のサイズで、人のように2足歩行できるようなロボットは、欧州ではまだ技術的に難しい状況です。そういうものについては、早稲田大学のほうに話が来て共同研究をやっています」

(※1) ^ 高西氏によると、「ロボット」は、チェコ人の劇作家カレル・チャペックが1920年に発表した戯曲『ロッサム万能ロボット会社R・U・R』に出てきた言葉。チェコ語やドイツ語で「労働者」や「奴隷」のことを「ロボター」と言い、そこから生まれた。現在は、「人の外形や中の構造に似せて作られた自動機械」を特に、「人型ロボット」(英語では「ヒューマノイドロボット」)と呼ぶことが多い。日本ロボット工業会(JARA)の統計によると、2010年、日本の産業用ロボット稼働台数は約28万6000台で、世界(約103万5000台)の27%を占め一国としては世界第1位。

(※2) ^ 早稲田大学教授。学科横断グループで世界初の人型ロボットWABOT-1を開発した。

人型ロボットの技術を、真に役立つ段階に引き上げたい。

——日本の人型ロボット研究は、何を目指しているのでしょうか。人型ロボットが活躍する社会の展望、課題を教えてください。

「加藤先生が人型ロボットの研究を始めて半世紀が経とうとしているのに、それが世の中で本当の意味で利用されていないと私は考えています。未知なるものの解明を目指すサイエンスと違い、エンジニアリングというのは、人類の幸せの為に役立つものをどう設計していくかを目標としています。ですから、私は加藤先生の跡を継ぐ研究者の一人として、人型ロボットの技術が真に役立つ段階に行ってくれなければならないと思い、現在は、2足歩行ロボットの研究のほかに、本当に世の中の役に立つ技術開発に力を注いでいます。

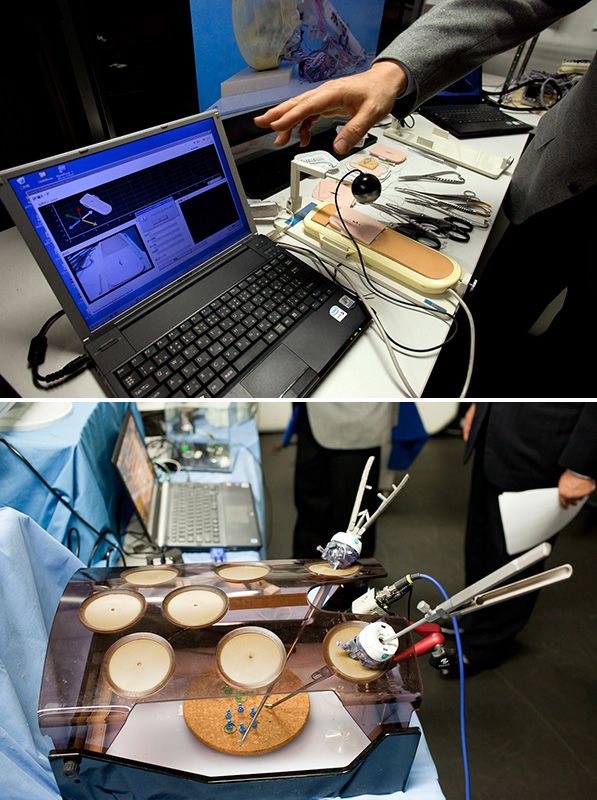

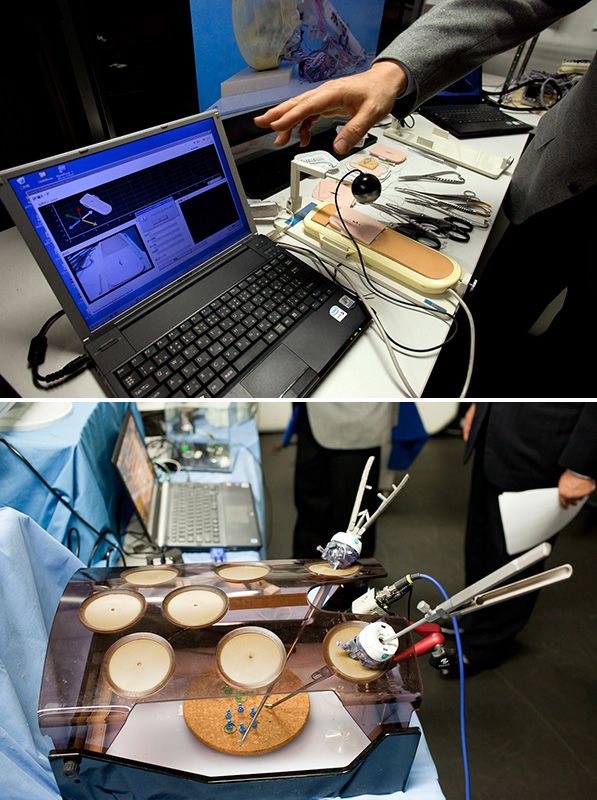

(上)縫合手技評価シミュレーター。接続したパソコンモニターにスコアリングの結果が表示される。

(下)内視鏡を使った手術の訓練も機械で可能に。

例えば、医療従事者の熟練度を上げるための技術として、人型ロボットの技術が使えそうだと徐々に分かってきました。このため、医療訓練用のシミュレーターを開発している京都の企業とこの数年、共同でさまざまな製品を開発するようになりました。

その一つは、『神の手』などと言われる優秀な外科医にどこまで近づいたかが評価できる人工皮膚『縫合手技(しゅぎ)評価シミュレーター』です。センサーがついたシステムで、0点から100点までスコアリングできるものを2年ぐらい前に製品化し、販売しています。

また、手術では全身麻酔をすると呼吸が止まるため、事前に口から肺までチューブを通すのですが、これが非常に難しい手技と言われています。その訓練には、日本のみならず世界で人形を使っていますが、それでは声帯を破るほどの力がかかっていたとしても確認が出来ず、『最後は肺まで行き着いたからいいや』となってしまいます。そうではなくて、外科手術の手技訓練と同じように数値評価の出来るものが作れないか、ということで、共同で開発を始めました。おそらく今年中に発売されると思います。歯科でも同じような訓練機械の開発例があります。

私は、これらの医療関連の機械は今後、人型ロボットの技術が、非常に幅広く役に立つ最初の技術領域になって行くのではないかと期待しています」

ロボット研究は人のトレース。この蓄積が新技術の開発を可能にする。

——人型ロボットの研究を通じて、予想外の成果などあったら教えてください。

「2足歩行ロボットの研究を長年やってきて、ある時ふと思ったのは、『ある程度歩けるようになったから、もっと人に役立つロボットにしたいな』ということです。その時、車椅子や電動車椅子が思い浮かびました。それらは残念ながら、階段や大きい段差の登り下りはまだ出来ないのです。階段があのような形になったのは、人間が2足歩行するからで、馬など4足動物にとって階段は登りにくくて仕方がないはず。これに気が付いて、『車輪を2本の脚に変えたら階段の登り下りが出来るじゃないか』とひらめきました。歯科の訓練機械を共同研究した会社に話を持ちかけ、人を乗せて階段を昇降する2足歩行ロボット、つまり“2足椅子”のようなロボットの開発を始めました。

問題は、2足歩行ロボットの上にさらに人を乗せて歩かせようとしたら、力が少し足りないことでした。そこで浮かんだのが、人の筋肉の付き方をまねることです。人の筋肉は並列に付いており、そのおかげで非常に速く動いたり、非常に大きい力を出したり、精度よく物を動かしたり出来ます。そういう構造にすることで、ロボット本体の重さをバッテリーも入れて約65kgにとどめる一方、最大80kgの人を乗せて歩けるようになりました。

ただ、乗る人の体重や重心の位置が毎回異なり、歩くと揺れが大きくなって倒れる可能性が高くなるという問題がありました。そこで、ロボットが適応して転倒しないような技術を開発しました。この“2足椅子”は2007年に、米ロサンゼルスのロボット展示会に持って行き、数日のうちに米国人を延べ170人乗せてみましたが、一度も転倒しませんでした。

『人の機能や運動が実現できれば、それはロボット工学的な視点から、人を解明しているということだ』というのが加藤先生の持論でした。かつてのロボットは、ボディからいきなり脚が出ていましたが、人の体をよく見てみたら、骨盤というものが途中にありますね。そこに気が付いて骨盤の機能を入れてみると、結果的に膝が伸ばせることがわかる。人の体の構造がまずあり、結果としてこのような歩き方になっているということを、ロボットを使いながらトレースしているという意味合いです。

人型ロボットを作るために、いつも人を見ながら研究しているわけですが、この“2足椅子”の開発を通じて、『研究で蓄積された人体の情報が、人のために役立つロボットを作る時に意外と役に立っていく』という経験をしたのかなと思います」

聞き手=原野 城治(一般財団法人ニッポンドットコム代表理事)

撮影=松田 忠雄

ロボット研究の歴史(高西氏監修)

| 時期 | 動き |

|---|

| 紀元前3世紀 | ギリシャ神話に青銅人間タロス登場 |

| 紀元前25年ごろ | 「道具も含めた機械はすべて人体の器官を外界へ投射したものである」との器官投射説が生まれる。人間の模倣としての機械技術の始まり |

| 1世紀 | サイホンの原理を応用したオートドアなど自動機械が製造される |

| 12世紀 | 時計技術が進歩し精密な機械が製作される |

| 17世紀 | 自動人形(オートマタ)の時代(西洋) |

| からくりの時代(日本) |

| 19世紀 | 「時計のような精密な動きができるならば、その原理を使い人間を作ることもできるのではないか」とのアイディアが誕生 |

| 蒸気機関発明、産業革命 |

| 人間そっくりの機械を意味する言葉「アンドロイド」誕生 |

| 20世紀 | コンピューターの発明 |

| 産業用ロボットの特許取得(米国、1954年) |

| 世界初の人型ロボットWABOT-1 開発(日本、1973年) |

| 産業用ロボット市場が急成長→ロボット元年(1980年) |

KOBIAN-Rの「驚きの表情」

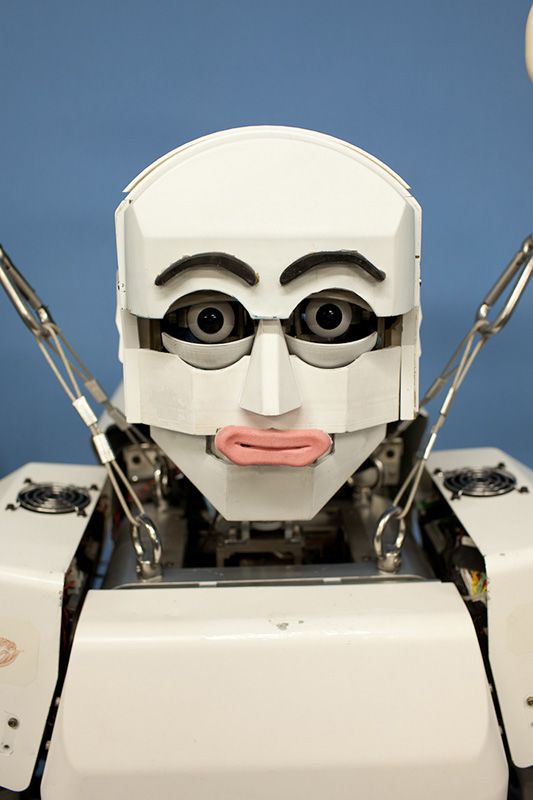

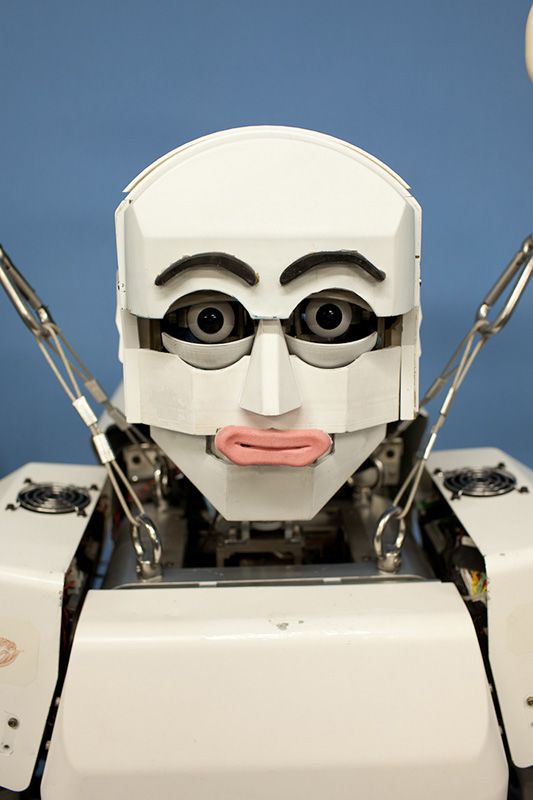

KOBIAN-Rの「自然の表情」

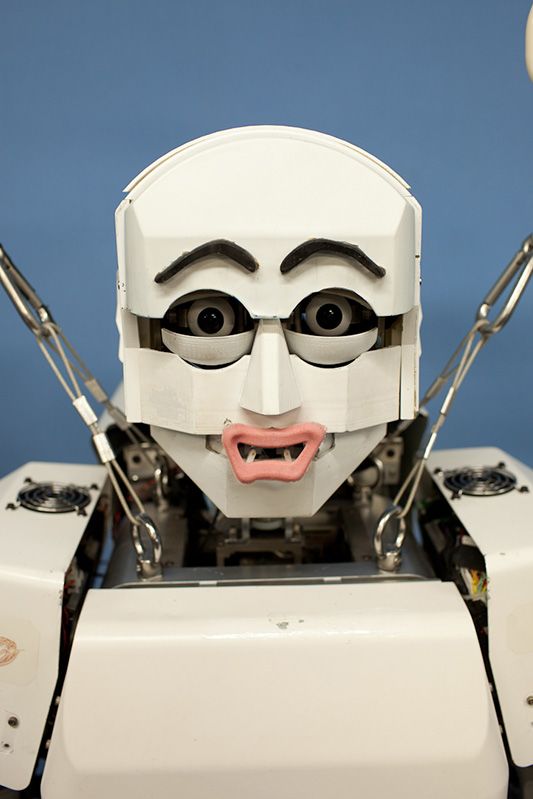

KOBIAN-Rの「喜びの表情」

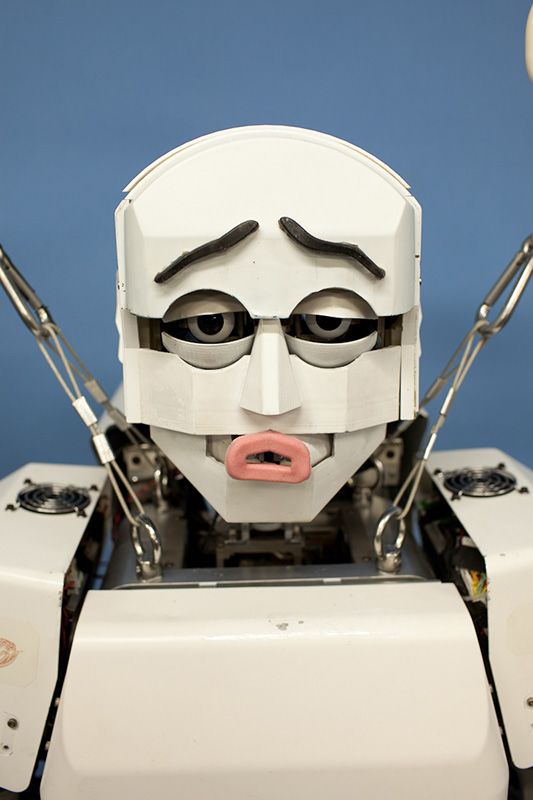

KOBIAN-Rの「悲しみの表情」

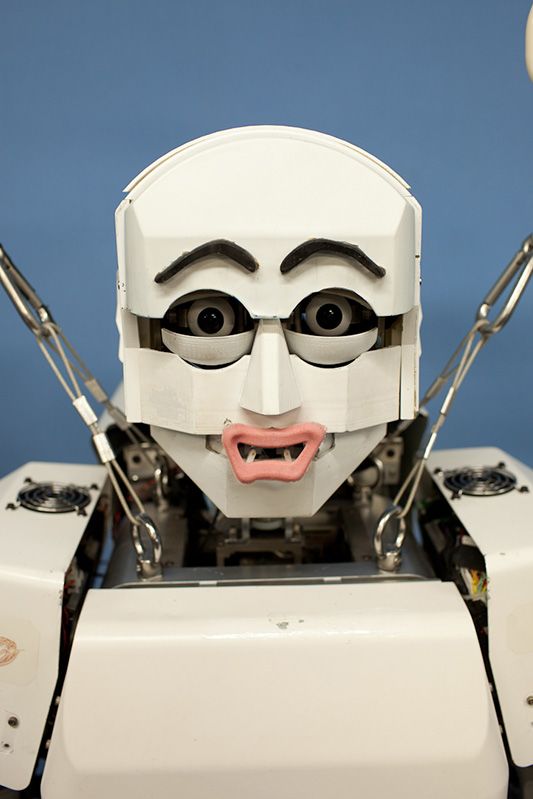

KOBIAN-Rの「嫌悪の表情」

2足歩行ヒューマノイドロボットKOBIAN-R。2足歩行のほか、複数の表情も表現できる(末尾ギャラリー参照)。写真は、驚きの表情を出した「驚きのポーズ」。

2足歩行ヒューマノイドロボットKOBIAN-R。2足歩行のほか、複数の表情も表現できる(末尾ギャラリー参照)。写真は、驚きの表情を出した「驚きのポーズ」。 人間形サキソフォン演奏ロボット WAS-2RII。「上唇を上下させることで音圧を、下唇を上下させることで音程を変化させられます」(高西氏)

人間形サキソフォン演奏ロボット WAS-2RII。「上唇を上下させることで音圧を、下唇を上下させることで音程を変化させられます」(高西氏)