ヤクザ、テキヤ、ホームレス… 韓国から来た写真家・梁丞佑が見つめるニッポンの深層

美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

カメラに触れたこともなく写真学校へ

韓国南西部ののどかな農村地帯で生まれ育った梁丞佑。子どもの頃はボクシングの世界チャンピオンに憧れたが、自宅から通えるボクシングジムなど一つもない田舎だった。「中学2年くらいから少し道を外れてヤンチャをしていた」といい、23歳で兵役を終えたあとも、変わらず不良仲間とつるんで無為な日々を送る中、「ここではないどこか」を求めて「海を渡って日本へ行こう」と思い立つ。

30歳で来日してから半年間は日本語学校に通い、「生まれて初めて頭から湯気が出るほど猛勉強」し、日本語を習得。学生ビザを求めて写真専門学校に願書を出したことが、その後の人生を決定づける契機となった。本人は「写真に興味があったわけではなく、場所だけで選びました」と笑う。

『新宿迷子』より

それまでカメラに触ったことすらなかったが、専門学校で写真の面白さに目覚めた梁は、奨学金とアルバイトで学費を工面、東京工芸大学の写真学科に進学し、フォトジャーナリズムを学んだ。担当教授・大石芳野(報道写真家)の「自分が好きなものを撮ればいい」との教えを胸に歌舞伎町に通うと、金曜の夜からダンボールハウスを根城に日曜の夜まで撮影し、平日は大学の暗室で現像作業に没頭するのがルーティンに。およそ8年にわたり歌舞伎町を写真に記録し続けた。

歌舞伎町に生かされる

「歌舞伎町を撮り始めた頃は、事件とか事故のような、派手でインパクトのある刺激的な写真こそが“いい写真”なんだと勘違いしていた」という梁。自宅に帰らずダンボールを敷いて寝ていたのも、「ずっとそこに居続けないと、何かが起きそうで不安で仕方がなかったから」。決定的瞬間を自分以外の誰かに撮られたくないと必死の思いだった。

『新宿迷子』より

街を闊歩するヤクザにも一発殴られるのを覚悟の上で、「写真を勉強しています。一枚撮らせてもらえませんか?」と真正面から声を掛けた。後日プリントした写真を渡しに行って喜ばれ、刺青の入った背中や指を詰めた手、ホルマリン漬けの指を撮影させてもらえるまでの信頼関係を築き上げた。

そんな中、深夜の歌舞伎町で、ダンボールの上でひとり寝ている子どもの姿をたまたま目にしたことから、梁がカメラのレンズを向ける先にも、徐々に変化が現れるようになる。

写真展「荷物」が開催中の禅フォトギャラリーにて

「なぜこんな時間に、こんなところで子どもが寝ているんだろうと不思議に思い、今までとは違う視点で歌舞伎町の街を歩いてみたら、そういう子どもたちが意外とたくさんいることに気付いた。店でホステスとして働くお母さんをずっと外で待っていたんです。歌舞伎町にいるのはヤクザだけじゃない、この街を本当に好きで撮るならば、他にもいろんな側面があることを伝えなくちゃって」

そうして撮りためた写真が、やがて写真集『新宿迷子』へと結実していく。しかし版元の禅フォトギャラリーに「発掘」されるまでには、長きにわたって辛酸をなめる日々が続いた。作品を持ち込む先々で「面白いが、ヤクザが写っているから無理」と断られ、「もう写真はやめよう」と諦めかけたことさえあった。

『新宿迷子』より

「普通にやめるのは恥ずかしいから、わざと事故に遭ってケガをして、それを口実にしよう」と考えた梁。酒をあおり、新宿から当時住んでいた池袋のアパートまで、一度も立ち止まらずに写真を撮るという常軌を逸した行動に出た。

翌朝目が覚めると、体はあちこち痛むが、どこもケガをしていない。カメラに残ったフィルムを現像したところ、写った信号はどれも赤。本当に赤信号でも立ち止まらなかったことが分かり戦慄した。危険な賭けから生還して「歌舞伎町に生かされている」と感じた梁は「だったらもう少し頑張ってみよう」と決意を新たにする。

いまも続けるテキヤのバイト

『ヤン太郎 バカ太郎』より

歌舞伎町のほかに写真家・梁丞佑を形作ってきたのは、多様なアルバイト遍歴だ。大学院を卒業後、建築現場で重い資材を足場の上まで運ぶ「荷揚げ屋」や、カーペット張りのバイトなど、過酷な肉体労働で食いつなぐようになる。このほかマレーシアやコンゴで「油田探し」に従事したり、静岡の「お茶場」で手が緑に染まるほど働いたりしたこともあるという。

『ヤン太郎 バカ太郎』より

そのおかげで撮れた作品が『ヤン太郎 バカ太郎』や『TEKIYA 的屋』といった写真集に収められている。テキヤの仕事は「バイトをしながら写真も撮れて一石二鳥」との思いつきで始めた。そこで知り合った仕事仲間を経由し、ヤクザの組長の襲名披露までもカメラに収めてしまう。その高い人間力と行動力には目を見張らずにいられない。

『TEKIYA 的屋』より

ただし、そんな貴重なドキュメントが実現した舞台裏は愚直とさえ言える。「テキヤでバイトを始めてから、カメラを持ち出すまでに1年以上かかりました。だって、仕事も満足にできないうちに、写真なんて撮らせてもらうわけにはいかないじゃないですか。始めてからもう10年以上が経ちますが、今年の正月もテキヤで働いてました」

『TEKIYA 的屋』より

ホームレスの荷物には何が入っているのか

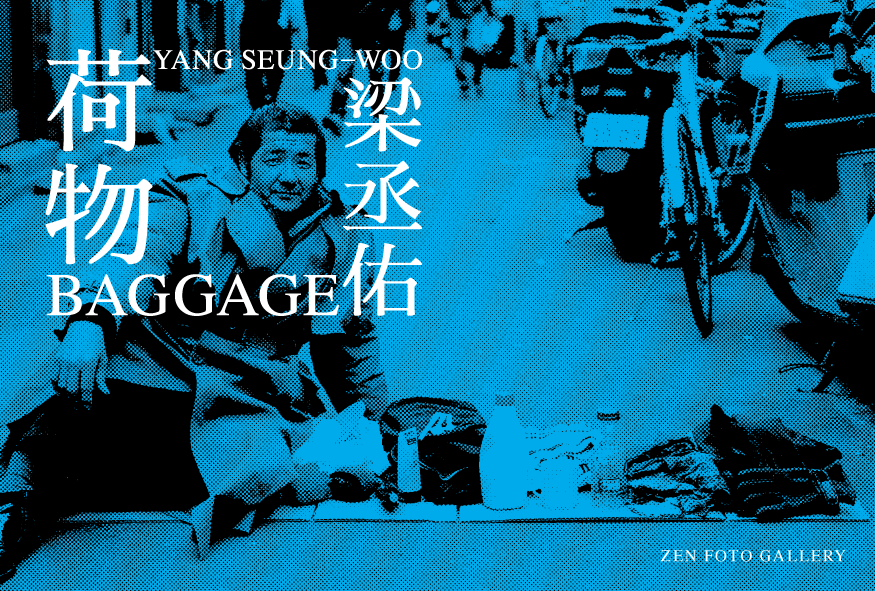

「ホームレスが後生大事に持ち運ぶ荷物には、それぞれの人生が詰まっているのではないか」。そう想像して2008年ごろから着手したシリーズが『荷物』だ。実際にホームレスに声を掛け、彼らのポートレートと持ち物を撮り始めた。新宿・歌舞伎町や戸山団地付近など、都内を中心に撮影した相手は、60人以上に及ぶ。

最初に撮影したのは、写真集の表紙に使われたトレンチコート姿の男。以前から顔見知りだった彼に、「カバンの中身を見せてほしい」と依頼する。思いがけぬリクエストにいぶかりつつも、彼はダンボールの上に全財産を広げてくれた。出てきたのは「使いかけのマヨネーズ」。梁は彼を「ミスター・マヨネーズ」と呼ぶことになる。

『荷物』の表紙を飾る「ミスター・マヨネーズ」

「実は、子どもの写真とか、何か思い出につながるような、その人の宝物みたいなものが出てくるんじゃないかと期待してたんです。でも現実は、そんなに“良い物”ばかりではなかった(笑)。やっぱり、生きていくには食べる物が一番大切なんですよ」

『荷物』より。炊き出しで配給されたパンをたくさんカバンに詰めていたキャップ姿の男性。「施設には入らない。門限とかあるし、好きなお酒も飲めないんだよ」

路上で寝泊まりしながら写真を撮っていた梁にとって、彼らは大事な隣人でもあった。ホームレスには社交的でのんびり暮らすタイプと、社会とのつながりを自ら断つタイプの2種類いるという。誰もが排他的なわけではなく、孤独で誰かと話したいと思っている人の方が多いと感じている。「暑いですね」「体大丈夫ですか?」「何か飲みますか?」と声を掛けると、たいていは喜んで撮影に応じてくれるそうだ。

『荷物』より。1カ月前までホームレスだったが、生活保護を受けて施設に入ったというスーツ姿の男性(右)。今も毎日のようにこの場所にやって来ては、仲間と将棋を指す

時には「写真を撮るのはいいが、何も聞くなよ」と断られることもある。撮影に応じてくれた人とは最低でも30分、長ければ3時間、一緒に路上で吞みながら話し込む。「同じ話を何度も繰り返す人が多いんですが、その都度、初めて聞いたかのようなリアクションを取るようにしています(笑)」

『荷物』より。夢は「チビが大学を卒業してくれること」。一言は「一寸の虫にも五分の魂」

必ず聞く共通の質問は、生年、出身地、名前、前職、子どもの頃の夢、今の夢、社会に言いたいことの7項目。「子どもの頃の夢」を聞く理由をこう答えた。「小さい頃はみんな夢があったはずなのに、今はきっと忘れちゃっているでしょ。もう1回思い出してもらうために聞くようにしているんですよ。今の夢もね」

一緒に一杯やって相手の懐に飛び込むのがポートレート撮影の極意

梁は長く知り合いだった鹿児島出身のホームレスを思い出していた。

「彼は本当に毎日、酒を呑んでばかりなんですよ。6年前くらいから、よし、まだ生きてるなと思って見てたんだけど、とうとう去年亡くなっちゃいましたね。ガード下で最後に一杯やって、タバコに火をつけ、そのまま倒れて……。でもずっと、そんな風に死にたいと言っていたから、ある意味幸せだったかも」

「5年後、また撮るよ」

梁が現在、新たに取り組んでいるのは、韓国の若者たちを撮り下ろしたポートレートだ。2022年のハロウィン直前にソウルの梨泰院で「群衆雪崩」の事故が起きた頃、韓国の若者の自殺率が世界一だというニュースが気になった。

『青春吉日』より

「ちょうど韓国での写真展が決まっていたので、ちょっと彼らに話を聞いてみようかなと。自分の写真展に来てくれる人には、心を病んでいる若い子たちも多いんです。いまの韓国は日本以上に学歴社会だから、大学に落ちるともはや人間扱いされなくて、生きづらさを抱えている若者がたくさんいる。そんな彼らが日本のヤクザや韓国の不良たちの写真を見て、勇気が出たと言ってボロボロ泣くんです」

『人』より

「そんな彼らを見て、自分はどうするか? いや、特別な言葉なんていらないでしょう。何も言わず、肩を叩いて『外で一緒にタバコでも吸うか?』って誘ったらすごく喜ぶんです。それをきっかけに、彼らのお気に入りの場所で、ポートレートを撮るシリーズを始めました。悪口でも何でもいいから、今思っていることを吐き出してもらって、『5年後、また撮るよ』って約束するんです。『ヤンさんにまた撮ってもらうために、あと5年は頑張って生きよう』と思ってくれたらいいなって」

取材の終わり、スマホに入った韓国の若者たちの写真を、「このシリーズは本当に最高なんですよ」と言いながら、嬉しそうに見せてくれた梁。その横顔は「ほとんど道を外れかけていた」というかつての自分に彼らを重ねているようにも見えた。

梁がカメラのレンズを向けた相手は、誰もが心を開いているように見える。

「自分が話してみたいと思った人と、まずは同じ目線で話してみることから始まります。どんなときでも、笑顔でね」

インタビュー撮影:花井 智子

取材・文:渡邊 玲子

梁丞佑アーティスト情報(出版物・展覧会・ニュースなど):

https://zen-foto.jp/jp/artist/yang-seung-woo