南鳥島周辺の海底に高密度レアメタル : コバルトは日本の消費量75年分、商用化目指す

Newsfrom Japan

社会 経済・ビジネス 科学- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本財団と東京大学大学院は6月21日、南鳥島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に、レアメタルを含む海底鉱物資源が約1万平方キロにわたって高密度に分布しているのを確認したと発表した。推定される資源量は約2億3000万トン。このうちコバルトは約61万トン、ニッケルは約74万トンと見積もられ、それぞれ日本の消費量の75年分、11年分に相当するという。商用化を目指し、2025年から海上に引き揚げる実証試験を行う。

南鳥島沖の海底から引き揚げられた「マンガンノジュール」=2024年6月21日、東京都港区の日本財団(撮影:ニッポンドットコム編集部)

確認されたのは「マンガンノジュール」と呼ばれる、直径が数センチから数十センチの塊。岩石などの周囲に鉄やマンガンなどの水酸化物が付着、長い年月をかけて同心円状に成長したもので、銅、ニッケル、コバルトなどの金属も含んでいる。

南鳥島沖の海底から引き揚げられた「マンガンノジュール」(日本財団提供)

同大学院の加藤泰浩教授らの研究グループが4月24日~6月9日、南鳥島沖EEZ内の海域で、水深5200~5700メートルの海底面を調査。1万平方キロにわたってマンガンノジュールが高密度に分布していることを確認した。平均で1平方メートル当たり23キロのマンガンノジュールが分布しており、調査海域の3割では同30キロと高密度であることが判明した。マンガンノジュールの揚鉱(海上への引き揚げ)に伴う環境への影響を評価するため、各種データも取得した。

南鳥島沖の海底から引き揚げられた「マンガンノジュール」の断面=2024年6月21日、東京都港区の日本財団(撮影:ニッポンドットコム編集部)

2025年から3年間かけ、1日数千トンのマンガンノジュールを揚鉱する実証試験を行い、民間が主導して開発できる環境を整える。費用は数千万ドル以上と見積もられている。また、日本財団を中心に、産官学のプラットフォームをつくり、商用化を促進する。

商用化が実現すれば、現在ほぼ全量を輸入に頼るレアメタルを自国で調達することが可能になる。加藤教授によると、EEZ内には今回の調査海域の他にも、マンガンノジュールが高密度に分布するエリアがあるという。

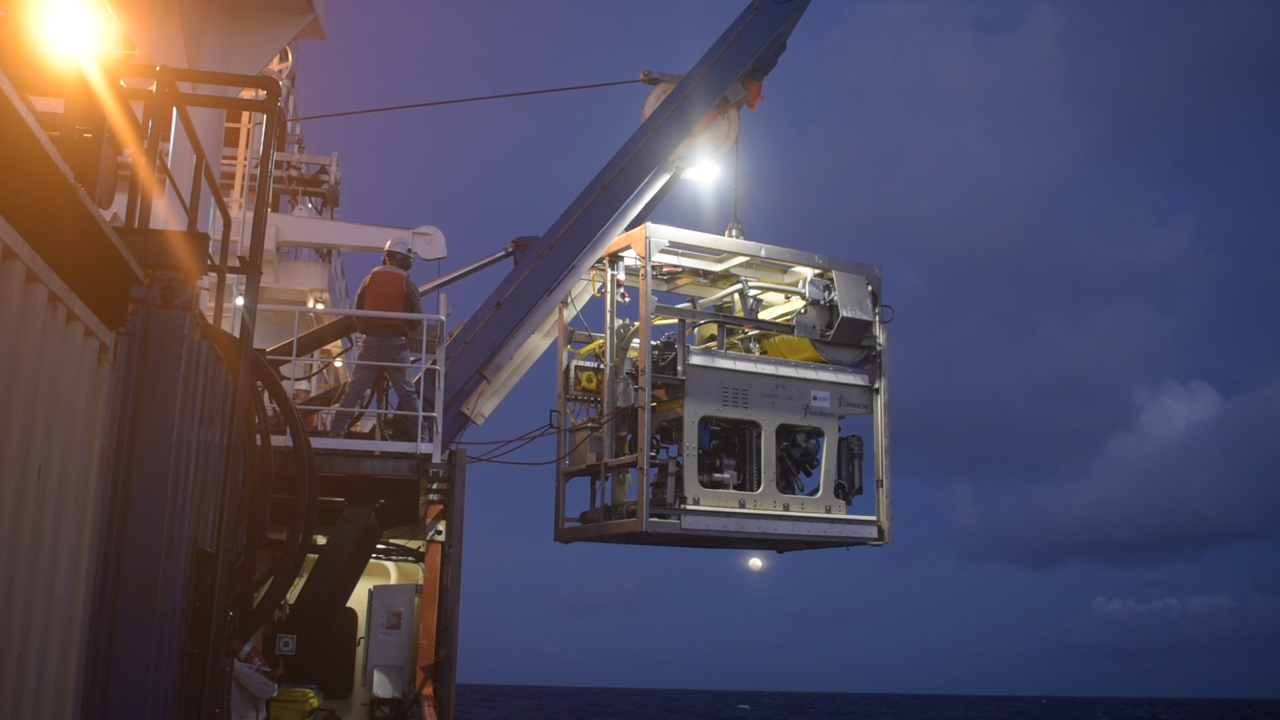

海底を観測するために使われた遠隔操作の無人潜水艇(日本財団提供)

会見した日本財団の笹川陽平会長はマンガンノジュールの商用化について、「日本が資源大国になれる可能性がある。日本の経済安全保障に大きな役割を果たすことになる」と指摘。加藤教授は「1日1万トン、年間で300万トンの揚鉱が目標だが、海洋環境に負荷をかけないようにすることが重要」と述べた。

南鳥島沖の海底から引き揚げられた「マンガンノジュール」を手にする日本財団の笹川陽平会長(左)と東京大学大学院の加藤泰浩教授=2024年6月21日、東京都港区の日本財団(撮影:ニッポンドットコム編集部)

南鳥島は東京から南東に約1860キロに位置し、航空機では片道約4時間かかる日本最東端の島。同島周囲に広がるEEZは約43万平方キロで、日本の国土面積(約38万平方キロ)を上回っており、同島は国土保全の観点から重要視されている。EEZ内では漁業のほか、天然資源の掘削、科学的調査などを自由に行うことができる。

バナー写真:南鳥島沖の海底に高密度で分布する「マンガンノジュール」(日本財団提供)