「ニセコは追わない」長野・白馬: 民宿発祥の地は外資とどう向き合うのか

社会 地域 経済・ビジネス 旅- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

押し寄せるオーバーツーリズムの波

冬の長野駅バスターミナル。白馬村行きのバスには大きなスーツケースを持った外国人が列をなしていた。長野駅から白馬村までは片道約40キロ、1時間。この5年で、冬期間のバス代金は大人1人1800円から3800円へと倍以上値上げされた。長野駅から東京ディズニーランドまでの高速バスが4000円台であることを考えると、白馬村行の特急バスの値段の高騰ぶりが分かる。

白馬村は長野県北部の北アルプスのふもとにあり、古くから登山、温泉、スキーなどの観光資源を生かした山岳リゾートエリアとして発展してきた。1998年の長野冬季五輪アルペンスキーの会場になった白馬八方尾根スキー場など、大パノラマとパウダースノーを堪能できる5つのスキー場が広がる。五輪で使ったジャンプ競技場もある。

外国人観光客の目的地のひとつとなっている長野県白馬村の風景。奥に白馬三山が見える=2025年3月(PIXTA)

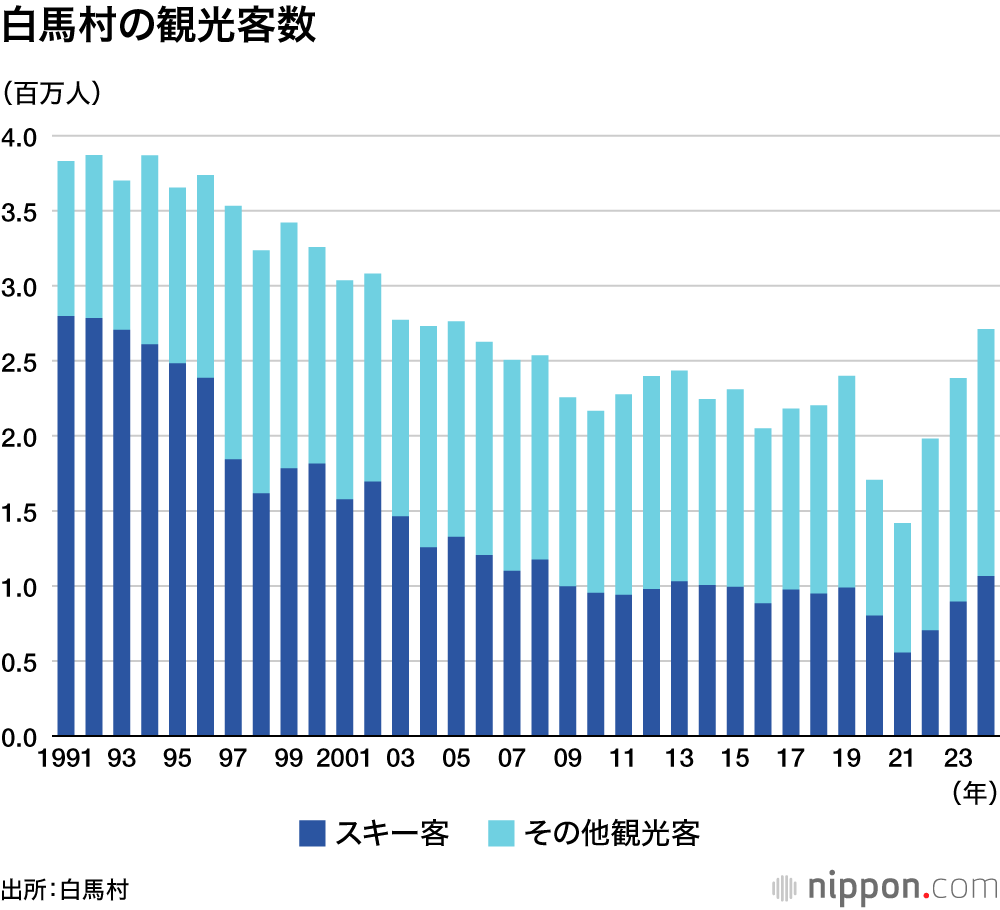

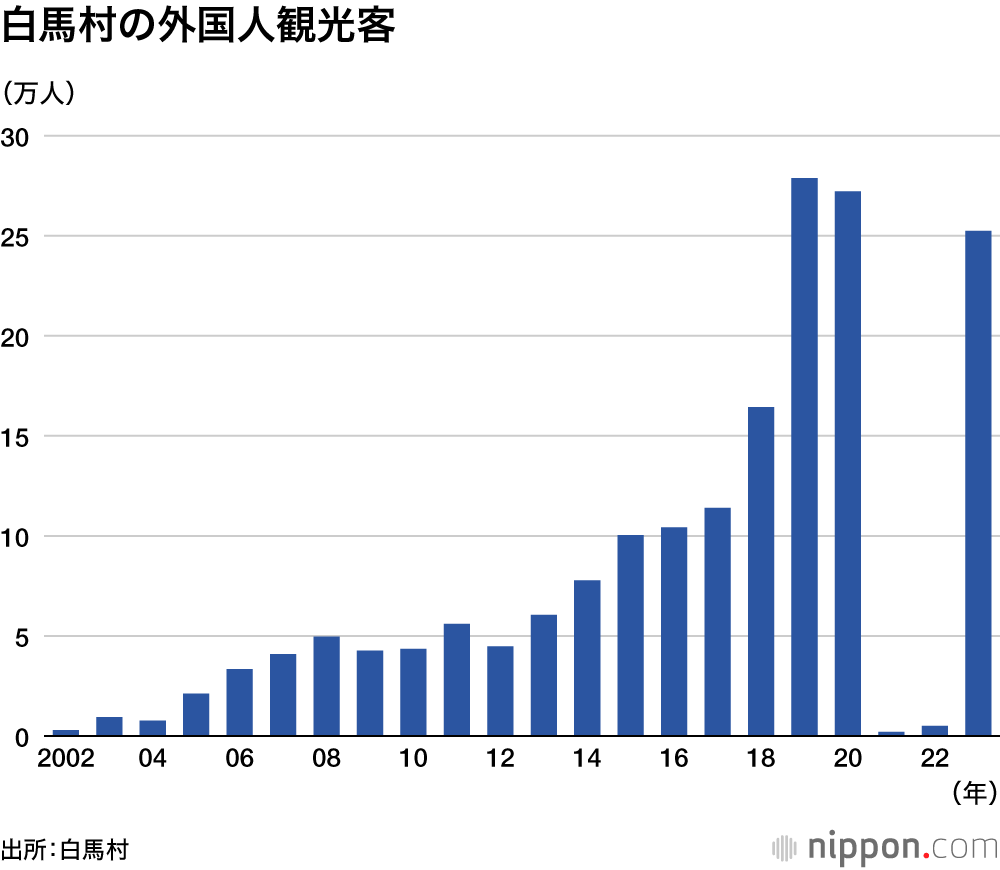

長く右肩下がりだった白馬の注目度は、反転し急上昇中だ。観光客は2024年に271万人にのぼり、20年前の水準に回復した。白馬村観光局によると、昨年11月~今年2月の観光客は前のシーズンに比べ14%増の約130万人になり、過去20年間の最高記録を更新した。同期間のスキー場来場者数はのべ89万人を超え、その46%が外国人観光客だった。

ホテルやコンドミニアムの需要が高まり、不動産価格の上昇も目立つ。24年9月の商業地の地価変動率は前年比30%上昇し、全国4位だった。地元の不動産関係者は「ニセコに比べると上昇はまだ緩やか。海外投資家からは割安なリゾート地として注目が続くだろう」と指摘する。

村内にも余波がある。特急バスの運賃高騰だけでなく、キッチンカーの牛丼が1杯2500円で売られていたり、タクシー不足が深刻になったりしている。スキー場の混雑や交通渋滞、地価や家賃の上昇、物価高などが問題になっているニセコと類似の状況だ。

売り込み先は豪州から欧米へ

白馬村が海外プロモーションを開始したのは2005年。当時、村には移住カナダ人が始めた英語の観光ガイド組織やスキースクールがあり、英語圏からは観光客が来ていた。村はこうした人脈を活用。政府の誘客策「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の補助金などを活用し、海外に売り込みを始めた。

まずニセコと同様、季節が逆で時差が少ない南半球のオーストラリアにPR。14年からは近隣町村を含む10カ所のスキー場とともに地域プロモーションを展開、オーストラリアや中華圏からのスキー客も呼び込めるようになった。ただ、当時は「ニセコ以外にあるスキー場のひとつ」程度にしか認識されていなかった。

白馬村を明確な目的地にしてもらうための取り組みの強化は、10年代半ばから。白馬村観光局の福島洋次郎事務局長は「ニセコはなだらかな斜面が多いが、白馬には険しい山がある。これが北米や欧州のスキー客に対するブランディングの肝だと考えた。急斜面でのバックカントリーを前面に出して売り出すことにした」と振り返る。

17年には、フリーライドのスキー・スノーボード世界選手権「Freeride World Tour」予選をアジアで初めて誘致。著名選手が「Japan Alps」として白馬の映像を動画で発信したことも影響し、欧米の旅行者にも冬のリゾート地として知られるようになった。最近は、紅葉を見に訪れるアジアの観光客も増えている。

外国人客でにぎわう「白馬八方尾根スキー場」(中原美絵子撮影)

ニセコとは異なる地域の姿

海外客からの人気により地域が変容していることから、白馬は「第2のニセコ」と言われることもある。だが、地元では「私たちはニセコを目指さない」という声が目立つ。白馬村のさくら不動産の橋本旅人社長は「ニセコと白馬には大きな違いがある」と話す。それは、街づくりの「核」にも当たる産業の部分だ。

白馬村はかつて登山ガイドが自宅などに登山客を泊めることが多かったため、「民宿発祥の地」と呼ばれ、今も家族経営の小規模な宿が多い。宿泊業は、村の全産業の売上高の3割を占め、村の人口約9600人のうち8割弱が観光に関わるサービス産業や、それに付随する業種に従事している。スキー場運営会社や交通機関のほか、飲食店なども地元業者が担い手となっている例が多く、大規模なコンドミニアム群やホテルに対しては競争相手であるという考えが根強かった。

外部資本による大型リゾートやコンドミニアムが中心のニセコとは異なる部分だ。

「民宿発祥の地」白馬には、小規模なホテルやペンションが今も多い(PIXTA)

外資からの注目が高まりつつあった5〜6年ほど前から、白馬では「地元主導の観光開発」を目指す動きが表面化していた。地権者がばらばらに土地を売り、外部に開発を任せるのではなく、強みを生かすためにどんな施設が必要かを地域が主体的に検討し、持続可能な開発を目指す取り組みだ。

その思いを実現できた例が2017年にある。白馬村初の高級コンドミニアム開発は、外部の業者と長野県のトップバンク・八十二銀行が組んで実現した。さくら不動産の橋本社長は「白馬村では、外国資本を利用させてもらいながら地元企業、日本企業の力で地域を盛り上げている」と語る。

進行中の大規模プロジェクトも地元主導型だ。26年以降に開業を予定するシンガポール資本の5つ星高級ホテル「バンヤンツリー」は、10年がかりで地元地権者の意見をとりまとめた結果、プロジェクトが進んだ。橋本社長は「白馬村にはラグジュアリーホテルが必要だが、地元にお金が落ちる仕組みも必要。土地売買で得た利益は白馬駅前の再開発などに使われる」と意気込む。

もちろん外部資本の進出例もあるが、いかに地元が絡んでいくかという観点で、地域づくりが行われている。

ニーズに合った地元投資

なぜ地元主導型が必要なのだろうか。

バブル全盛期は冬に100日間稼げば成り立つのが白馬の観光産業だった。だが、日本全体のスキー・スノーボード人口が90年代の4分の1に落ち込み、今の白馬は外国人客の急増で補ってもスキー客は1990年代の4割。白馬エリアでリゾート地の再生を手がける企業「ズクトチエ」の和田寛共同代表は「日本人客が減り、外国人も特定の期間に集中している。実際には1年の多くの時期が閑散期だ。このままでは地域産業として適切な利潤が得られないので投資も難しく、労働力も確保できない」と指摘する。

訪日客によりマーケットが変わっているのに村内の宿もレストランも築30〜40年のものが多い。老朽施設は更新しなければならないが、個々の経営者は資金力や企画力の面で壁がある。一方、外部資本の投資を受けた開発が中心になれば、地元資本の観光施設は相対的に魅力を失っていく。

和田共同代表は「ニーズの変化に対応する地元の投資が思うようにできていないことが問題の本質。オーバーツーリズムを抑えれば良いということではない」と語る。

地元の観光産業が経営体力をつけ、再投資できる持続可能な環境には何が必要か。和田共同代表は次の4点の推進を強調する。

- 通年型リゾート化

- 複数のスキー場を回遊できるようエリア全体で投資

- 安売り競争からの脱却

- 家族経営の延長から、規模を生かした投資ができる「地域共同経営」に移行

スモールステップで地域の体力を付けながら、観光の魅力を向上できる取り組みが「通年型リゾート化」だ。白馬ではすでに夏の観光の活性化が具体化している。

例えば、白馬岩岳マウンテンリゾートには、標高1289メートルのスキーリフト山頂にテラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」を建設し、東京で人気のベーカリーカフェTHE CITY BAKERYなど食のスポットとなる飲食店を誘致。「山の上で美食を楽しめるのは白馬だけ」という付加価値を付けた。展望テラスの横には、絶景に飛び出すような感覚を味わえる巨大ブランコ、山頂にはドイツ発祥の「マウンテンカート」などのアクティビティを設置。展望テラスや巨大ブランコの動画や画像がSNSで拡散し、若い世代を中心に話題になった。

山頂エリアの北アルプス白馬三山を正面に見える場所に設置された、写真映え抜群の巨大ブランコ「ヤッホー!スウィング」(岩岳リゾート提供)

観光客の地域内回遊に一役買っているのが、白馬村の南に位置する大町市の青木湖畔の施設「ao LAKESIDE CAFE」だ。国内有数の透明度を誇る青木湖を眺めながら、クラフトビールと食事が楽しめるよう、東京・天王洲の人気レストランを誘致。サウナ施設も併設し、夏から秋には水風呂代わりに青木湖へ入ることもできる。

日本有数の透明度を誇る青木湖畔に設置された絶景サウナ(ズクトチエ提供)

冬にスキー以外の企画も

今冬には、スキー客以外も楽しめる企画が生まれた。リゾートを満喫してもらい、地元施設での消費を促す狙いだ。

白馬八方尾根スキー場の北尾根高原では週末、標高1200メートルの雪山でおしるこなどを堪能できる「こたつカフェ」がオープン。白馬乗鞍温泉スキー場の白馬アルプスホテルでは、屋外に温水プールやサウナを設置し、雪と音楽、温泉を同時に楽しめるDJイベントも実施した。白馬岩岳マウンテンリゾートには、たき火台を囲んで飲食ができるテントを設置。山頂ドッグランでは愛犬と雪上を散策できる体験も用意した。

八方尾根開発の丸山直樹社長は、「スキーをしない中国やアジアからの訪日客向けのサービスとして始めた」と説明する。

白馬岩岳マウンテンリゾート山頂には、スキーをしない犬連れの客の姿もあった(中原美絵子撮影)

和田共同代表はこう語る。「訪日客の増加は基本的には歓迎すべきこと。ただし、外部の人が利益を外に持っていき、地元はただの舞台という状態では地域産業としては続かない。将来的にも白馬の人々が中心プレーヤーとして続けられるように整えていくことが大事だ」

持続可能な観光地に向けて地元主導の将来像を掲げる白馬村。挑戦の真価が問われるのはこれからだ。

バナー写真:北アルプスの絶景が一望できる白馬岩岳マウンテンリゾートの山頂テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」(岩岳リゾート提供)