ラマダンを子にどう教える?── 日本で国際結婚したあるムスリム家庭の過ごし方

国際・海外 文化 暮らし 家族・家庭 教育- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

4児を育てるムスリマ

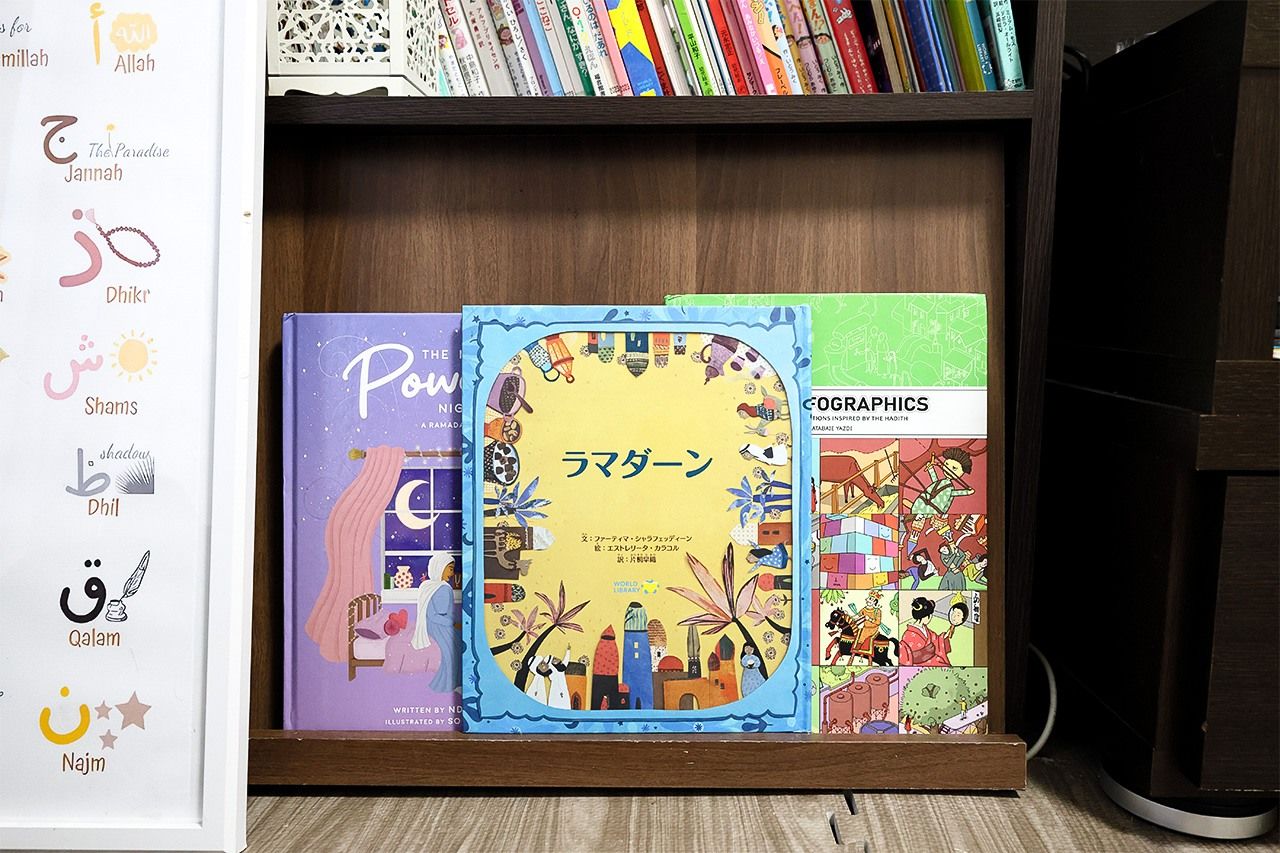

東京近郊の、ある集合住宅の一室。取材の最中にどこからともなく、朗々とした、それでいて厳かな歌声が聞こえてきた。思わず「これは…?」と見回すと、「あれです、アザーン時計。アザーンはお祈りの呼びかけ。その時刻になると、声が流れるんです」。見上げると、棚の一隅に置かれたデジタル時計が目に入った。一見、普通の時計だが、よく見ると年月は1446年9月。西暦ではなく、イスラム歴が表示されているのだ。

時計を指し示したのは、この部屋の住人、ジャーニュ明日香さん。その傍らで、9歳の長女、6歳の次女、3歳の長男がにぎやかに遊ぶ。

明日香さんは2011年に、セネガル人のウセイヌさんと結婚。ムスリムである夫に合わせて改宗し、パートの仕事をしながら、日本で4人の子を育てている。

ムスリムの男性は相手がキリスト教徒・ユダヤ教徒であれば、異教徒との結婚が許される。結婚前はキリスト教徒だった明日香さんに、ウセイヌさんは「このままでも結婚できるので、急がなくてもいい」とイスラム教への改宗を強制しなかった。

しかし明日香さんは、「夫婦は同じ宗教を信仰するほうがいい」と判断。2012年、改宗に踏み切った。それから13年ほどが経った今、母として一つの節目を迎えている。長女が今年初めて、本格的なラマダンに挑戦するのだ。

子どもも断食するのか

ムスリムは年に一度、ラマダン月の約30日間、日中の飲食を断つ。貧しい人々に思いを寄せることで、自然と感謝の気持ちが生まれるという。同胞とともに信仰を深め合う特別な行事だ。

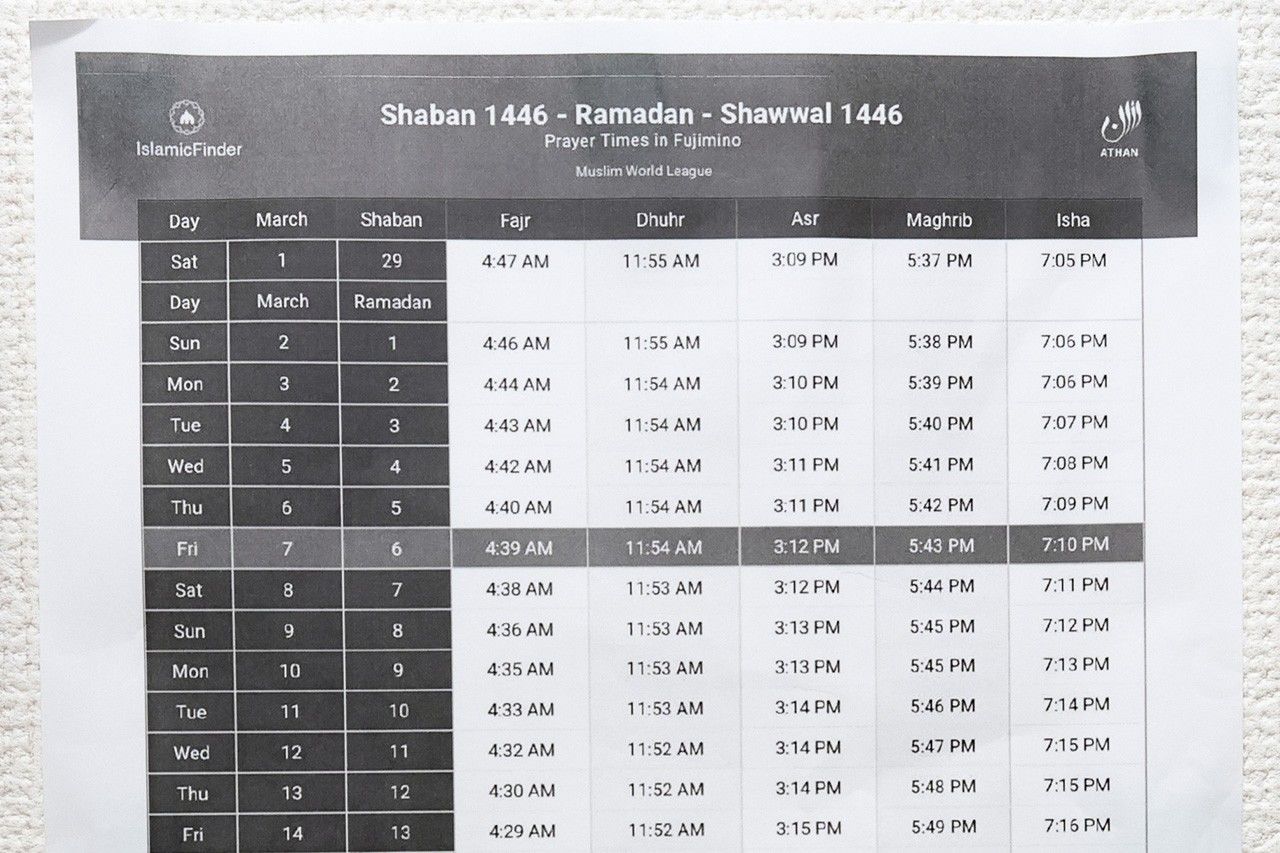

ラマダン月はイスラム歴で決まるので、毎年少しずつ日にちがずれ、夏のときもあれば、冬に当たることもある。2025年は3月2日から31日ごろ。断食の開始や終了、祈りなどの時刻も、太陽の動きとともに毎日、分刻みでずれる。

イスラム教圏ではラマダンが近づくと、町に特別な飾り付けが施され、人々も一斉に断食モードに入る。しかし、イスラム教徒がマイノリティである日本で教義を守って生活するのは、大人でも容易ではない。それを子どもはどのようにして理解し、周囲に流されず実践できるのだろう。明日香さんを訪ねたのは、こうした疑問からだった。

「小学校に上がるころから、時間や日にちを区切って断食に慣れさせる家庭が多いようです。我が家もそうでしたが、長女が本格的にやってみたいと言うので、挑戦させることにしました。次女もまねして、数時間だけとか、本人がしたいときに取り組んでいます」

食べ盛りの子どもが断食するのはかわいそう、と感じる人もいるかもしれない。しかしイスラム教徒にとっては、いつか必ず通る道なのだ。ラマダン中、日没後に取る最初の食事をイフタールといい、いつもより豪華な食卓を囲むことで1日をねぎらい、喜びを分かち合う。皆とともに参加することで、達成感や連帯感を味わえるのだ。大人への階段を一歩上ったようで、自尊心がくすぐられるのだろう。

興味を持たせる工夫

断食を開始する時刻は日ごとに決まっていて、日の出よりずっと早い。つまり、それまでに食べ終えるなら問題なしだ。この、夜明け前の朝食をスフールという。デーツ(乾燥ナツメヤシ)と水、ヨーグルトやオートミールなどを食べる。

「スフールの時間に起きられたら、その日付の箱を開けていいの」と子どもたちが見せてくれたのは、ママが用意した「ラマダンお楽しみカレンダー」。市販のキットを組み立て、あらかじめお菓子を入れてある。つらいはずの早起きが楽しくなる仕掛けだ。

お菓子が食べられるワクワク感で早起きできる「お楽しみカレンダー」

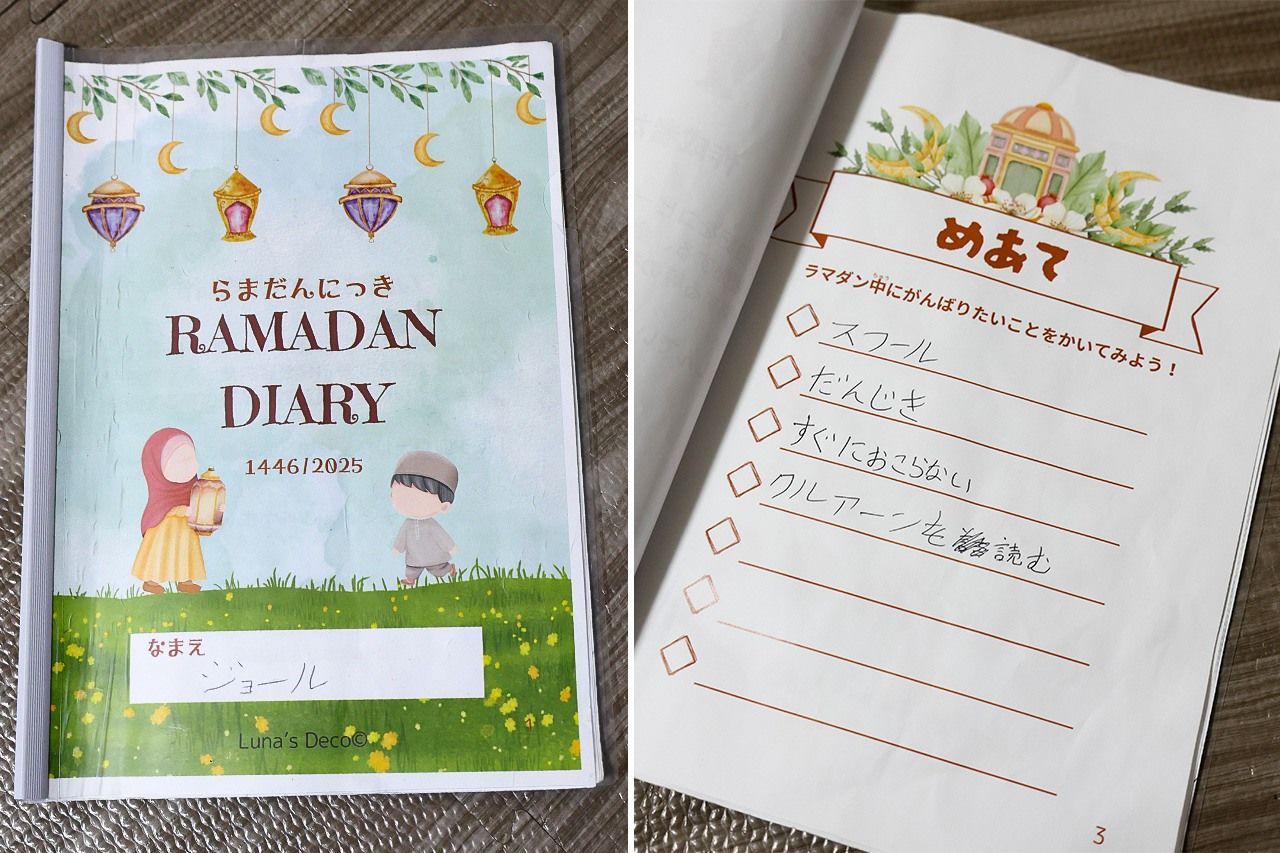

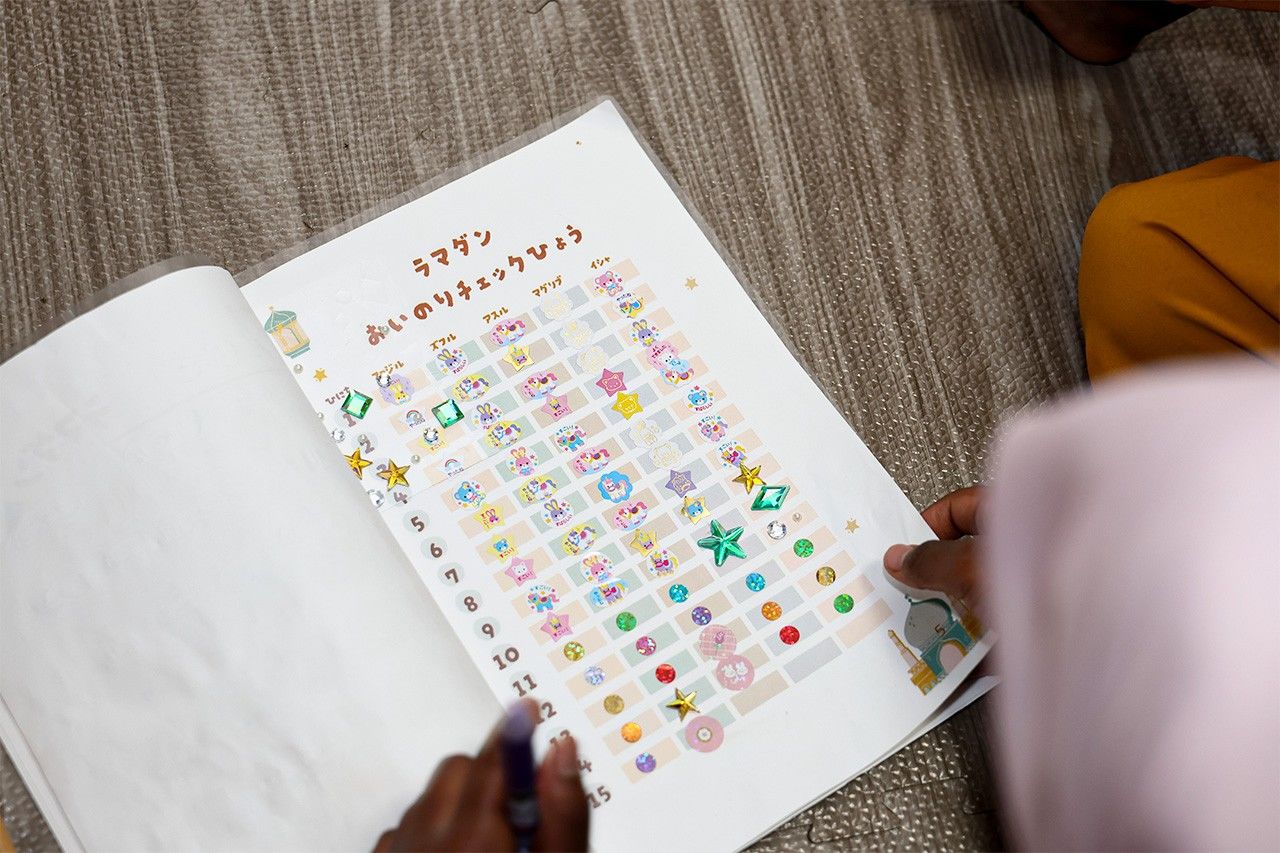

明日香さんはさらに、オリジナルの「ラマダン日記」を制作した。

ラマダン中は、善行を積み、怒ったり嘘をついたりといった悪いことをしないよう、特に心掛ける。そうすることで、強い意志と自律心が養われるという。子どもには、目標を掲げるよう促すと、より意識付けにつながるだろう。

長女と次女が持ってきた瓶には、小さく折りたたんだ紙が入っている。「いいことができたら、それを書いて、この中に入れる。例えば…『ママとアラビア語のアルファベットの勉強をした』とか」

ラマダン月の終了を祝う大祭の日に瓶を開け、紙に書かれた1カ月の善行を振り返る。「1カ月の頑張りが目に見えやすいかと」。これも明日香さんのアイデアだ。

学校での過ごし方

早朝のスフールのあと、明日香さんはそのまま起きてクルアーン(=コーラン、イスラム教の聖典)を勉強。子どもたちはもうひと眠りしたあと、小学校や保育園の時間に合わせて、それぞれ起きる。

長女は公立小学校に通う3年生。ラマダンのとき、給食はどうしているの?「給食がある日はお弁当を持っていって、クラスの友達と一緒に食べる。給食のない日は日没まで食べないように頑張る」

イスラム教では豚肉やアルコールを取ることが禁じられるなど、食事に関する制限が多い。給食はムスリム向けのハラール対応がされていないので、実際に食べるのは、明日香さんの作ったお弁当。つまり、周りが昼食を取る日は、我慢せず一緒に食べるそう。

「我が家はお弁当派ですが、他の地域に住むムスリムの友人に聞くと、給食を食べさせる家庭もありますよ。その場合、事前に配られる献立表の原材料を細かくチェックして、豚肉など避けるべきメニューのときは代替食を持たせるようです」(明日香さん)

ラマダン中に限った話ではないが、お祈りの場所と時間の確保も不可欠だ。ムスリムは1日に5回、お祈りをする。子どものうちはそこまで厳格に守る必要はないというが、明日香さんは「急にこれまでと違うことをさせようとしても難しい。小さいころから徐々に慣らしたほうがスムーズに運ぶ」と考える。

「長女は児童数が約600人の小学校で、たった1人のイスラム教徒です。幸い学校は理解があり、自習室などの一角を使わせてもらえることになったので、2年生の夏休み明けから休み時間にお祈りをしています」

学校では超少数派だが、ムスリムの子ども向けのオンライン講座に参加して教義を勉強したり、イスラム教徒同士で交流したりする。日本という異文化コミュニティーの中でも、「自分だけじゃない」という思いを共有し、絆を深められるそうだ。

ムスリムならではの要望は強く主張するのではなく、あくまで希望として学校側に伝えるという明日香さん。そのうえで、どう対応してもらえるか相談するという。

イフタールはお楽しみ!

夕方になると、長女は学校から帰宅。明日香さんも、下の子らを保育園に迎えに行く。この日は、ウセイヌさんがイフタールの準備を始めると、子どもたちがキッチンに集まった。

「イフタールは2回に分けます。日没後のお祈りのあとすぐに、まずデーツと水を口にしてから、果物やパンなど朝食のような軽めの食事を取ります。ここでお腹いっぱいになって動けなくなると、1日の最後のお祈りに差し障るので」(明日香さん)

この日の「日没後のお祈り」は午後6時前で、「1日の最後のお祈り」は午後7時過ぎだ。それが終わると夕食を作り、家族でゆっくりと食卓を囲む。

イフタールに食べたいごちそうは?ラマダン日記のページを見せてもらうと、ギョーザやホットドッグ、いちご大福などのイラストが。「断食が終わったら食べられる!」と思えば、頑張れるかもしれない。

「日本では、ムスリムは周りと違って当たり前。でも違っていていい、そこに誇りを持ってアイデンティティーを見出してほしいと願っています」(明日香さん)。

明日香さんは今回作ったラマダン日記をオンラインで販売しており、その売り上げはザカート(喜捨)に充てるという。これもイスラムの教えに沿った善行というわけだ。子どもたちは両親の背中を見ながら、「日本で生まれ育ったムスリム」としての生き方を、自然と身につけていくのだろう。

取材・文=ニッポンドットコム編集部

撮影=野村和幸

バナー写真:ラマダンを祝う明日香さん一家