日本生まれの健康食材「寒天」── 長野・諏訪地方に200年続く伝統産業の今

文化 食 地域 歴史 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

京都が発祥「偶然の産物」

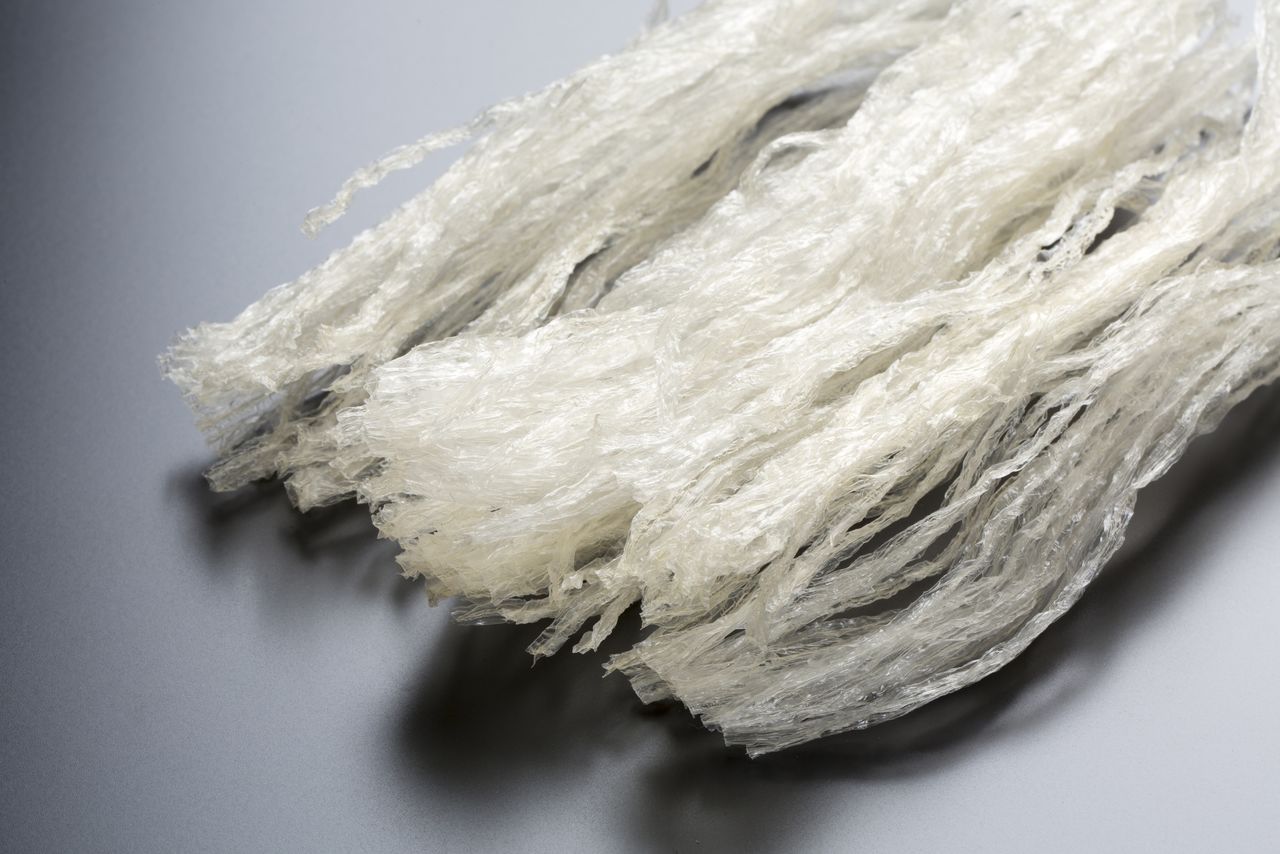

寒天は、テングサなどの海藻を煮て、こした液体を固め、凍結・乾燥を繰り返して作られる乾物だ。それを煮溶かして再度固めた物が、みつ豆などに使われる。ほぼノンカロリーで食物繊維を豊富に含むことから、健康食材として注目される。

海藻から作られるところてん(左)と、そこから生まれたみつ豆の寒天(PIXTA)

寒天が生まれる元となったのが、テングサなどの煮汁を凝固させ細長い棒状にした「ところてん」だ。今から1200年以上前の奈良時代に中国から製法が伝わり、広く好まれるようになった。

寒天の起源は興味深い。ときは江戸時代、1650年代末の冬のこと。京都・伏見の旅館「美濃屋」が大名の食べ残したところてんを戸外に捨てたところ、夜のうちに凍って水分が抜け、干物のようになった。これを美濃屋の主人が煮溶かしたところ、元の「海藻の煮汁が固まった物」と比べて海藻臭が少なく、より透明度の高いところてんができたという。寒天は、れっきとした日本の発明品なのだ。

ちなみに寒天の名付け親は、1654年に来日した中国の高僧・隠元禅師だ。中国で寒い冬空を表す漢語「寒天」に、「寒ざらしのところてん」の意味を込めたとされる。

「海なし県」長野の産業になったわけ

発祥は京都だが、寒天の生産トップは「海なし県」の長野だ。2023年の出荷額は全国トップ、国内シェアの6割超を握る。なかでも諏訪市・茅野市を中心とした諏訪地方は、棒状の寒天の生産が産業として定着している。

寒天作りが諏訪に根付いたのは1840年頃。諏訪の行商人が、丹波地方で盛んだった寒天製造技術を持ち帰り、副業にしたのが最初だ。冬の気温が低く乾燥した晴天が多い諏訪の気候と、蓼科山系の水を豊富に使える地理的条件が生産に適していた。

中央線が開通すると、原料である海藻の調達が容易になり、長野の寒天生産量は1940年にピークを迎える。その後は戦争の影響や、寒天の需要低下、生産者の高齢化などにより失速。近年は環境の悪化、原料価格の高騰などが産業の衰退に拍車をかけている。

伝統的な寒天作り

現在、長野県寒天製造協同組合に加入する企業は13社。その一つ、茅野市にある「イリセン」は1942年創業の老舗だ。「創業時とほぼ変わらない」という寒天作りの現場を取材した。

国内に流通するテングサの大半は輸入品で、イリセンも今年は韓国産がメイン。凝固力の調整とコスト削減のため、オゴノリという海藻を混ぜるメーカーもある。イリセンも以前は混ぜていたが、オゴノリを入れると酸で化学処理をする必要があるため、今はテングサのみを使っている。

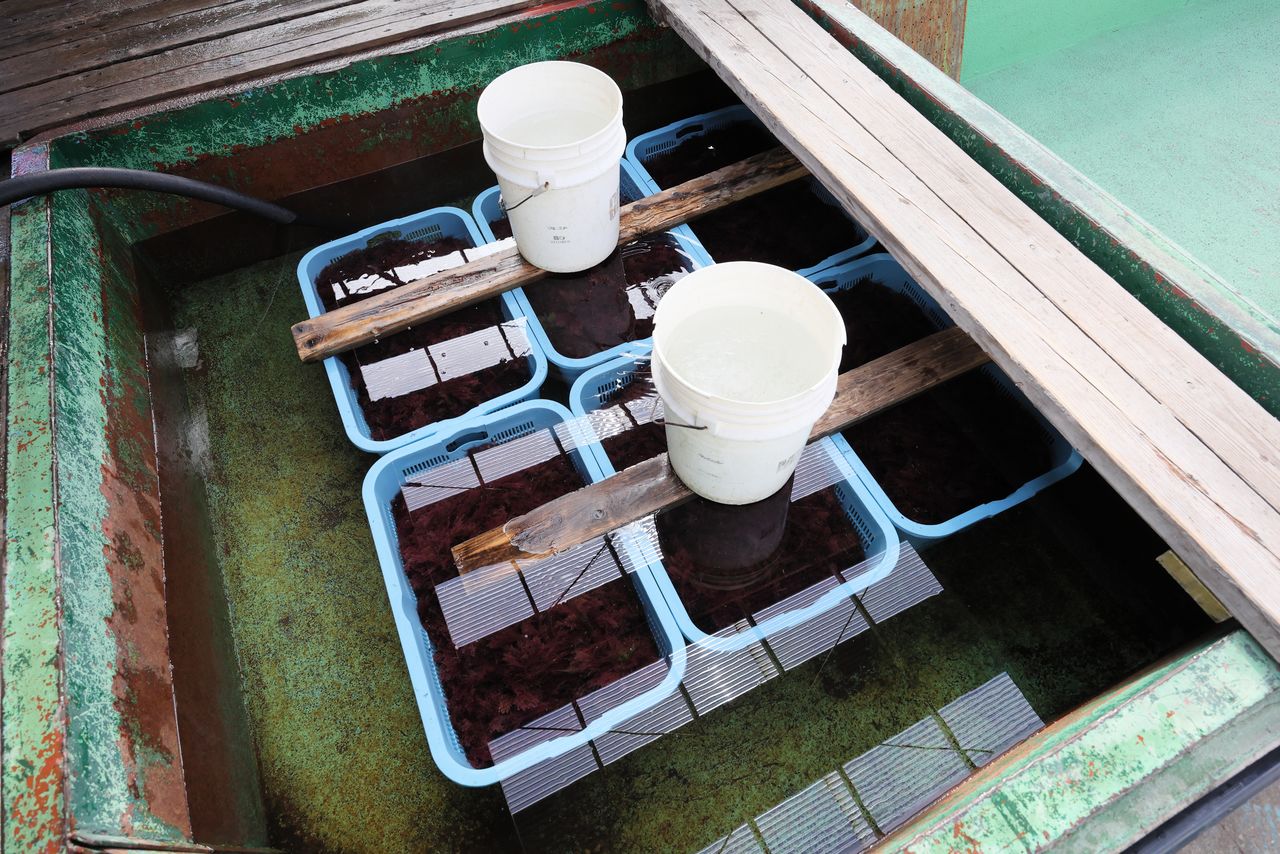

砂利や貝殻などの異物を取り除き、塩分を抜くため、テングサを大きな回転式ドラムで洗う。この工程を「スイシャ(水車)」と呼ぶ。バルブを開けると、天井伝いに配管されたパイプから井戸水が噴き出し、ドラム内に勢いよく流入。電源を入れると回転が始まる。流水で数時間かけて洗い、さらに一晩、水槽に沈めてアクを取る。

80年使い続ける大釜

翌日はテングサを煮る工程、その名も「カマ(釜)」に移る。見上げるほどの大釜は鉄製で、さらに高さを出すため側面に沿って木の板を組み、箍(たが)で留めてある。

「夏場、使わない間は木が乾燥して箍が緩みます。冬が始まる前、十分に水分を含ませると木が膨張して隙間が埋まり、水を入れても漏れなくなる。木の性質を計算して作られているんです。80年使っていても壊れません」と説明するのは、イリセンの4代目代表・茅野文法(ちの・ふみのり)氏だ。

「煮る時間を計らなくても、立ち上る湯気の形や煙突の煙の色で、状態が分かる。そろそろと思ったら火を止めます」

寒天作りに必要なのは、テングサの抽出液だ。クレーンのような機械を釜に入れてくみ上げ、布を敷いたろ過装置に移し、液体をこす。

ろ過した抽出液を、水槽につないだホースで「諸蓋(もろぶた)」と呼ばれる容器に注ぐ。冷めると固まってくるので、時間との闘いだ。

「最盛期、1日に1万本の棒寒天を作っていたときは、300キログラムの海藻を3日かけて洗っていました」と茅野氏は振り返る。「極寒の中で運ぶのは重労働。この釜も水を沸かすだけで9時間かかり、そこから3時間ほど煮るので、昼夜なく作業していました。寒天作りは冬場のみで、昼と夜に分けて人を雇う必要があったので、出稼ぎの季節労働者に支えられてきたんです」

「でも近年は寒天の需要が減り、そんな働き方も見合わない。うちでは今、棒寒天の生産本数を意識的に1日2000本程度に調整しています。作業時間が減り、ワークライフバランスを実現できるようになりました」(茅野氏)

すると、事業としては縮小しているのだろうか。その答えはカマの先の工程にあった。

「天出し体験」に価値

カマの翌日、固まった「生天(なまてん)」を棒状に切り、干し場に並べる。「ニワ(庭)」と呼ばれる作業だ。柔らかく重い生天は、慎重に扱っても角が欠けたり、割れたりしてしまう。

「きれいな棒状で出荷できるのは全体の7割ほどで、かつては欠けた3割がロスになっていました。でも、形が悪いだけで品質に問題はない。そこであるとき、あえて短いカット寒天を作り、価格を下げて直売所に置いてみました。すると、寒天を使い慣れた人ほど喜んで買っていく。型崩れを恐れなくていいと分かったんです」(茅野氏)

加えて、自分たちには日常的な寒天作りの現場が、地元の人にも意外と知られていないことに気がついた。そこで2018年に、一般向けの工場見学ツアーを開始。冬場には生天を切って並べる「天出し体験」も組み込んだ。

取材したこの日は、「地場産業について学ぼう」と諏訪の小中学生が体験に訪れていた。手袋をはめ、指導を受けながら、切った生天を並べていく。「ちぎれちゃった!」「少しくらい大丈夫」。こうした参加型ツアーは、形が悪くなっても売れると分かったからこそできる取り組みだ。

ツアーは寒天について学んだ後に試食もできると人気で、最近は外国人観光客も訪れる。「工場は冬しか稼働していませんが、一年中開催しています。実はこのツアーが、通年の仕事を生んでくれたんです」(茅野氏)

独自に始めた取り組みは、寒天生産者と消費者の双方にプラスとなり、諏訪地方への観光客誘致にも一役買っている。

伝統を守るための変化

干した生天は夜の寒さで凍り、日中に少し溶ける。凍って、溶けて…を2週間ほど繰り返すと完全に乾き、真っ白な棒寒天になる。

寒天作りに適した諏訪地方も、地球温暖化の影響は免れない。寒天は夜間の気温がマイナス6度以下で凍るが、近年は昔ほど冷え込まず、春が来るのも早い。棒寒天が作れる期間は1カ月ほど短くなったという。

「棒の形は伝統として残したいが、今は大きいとなかなか乾かない。小さくしたほうが温暖化には対応できる。棒にこだわりすぎず、柔軟な発想で産業を守っていきたい」(茅野氏)

テングサ漁の現場にも変化が押し寄せている。工場見学に訪れていた静岡県伊豆漁協の仁科支所と遭遇した。静岡県は国内でも有数のテングサ漁獲地だが、海女の江畑その美さんは「獲れる量が減っている」と話す。

「水深3メートルまで潜りますが、以前より明らかにテングサが少ない。2017年から続く黒潮大蛇行で暖流が伊豆半島に流れ込み、生育環境が悪化しています」国産テングサは、希少性が高まる一方だ。

「働き方の見直しも、型崩れした寒天を売るのも、時代の流れ」と茅野氏は言う。「原料をテングサだけに変えたのもそう。煮た後の海藻は、オゴノリを混ぜて酸を入れていたときは産業廃棄物扱いでしたが、今では農家さんが『そのまま肥料に』と取りに来てくれます。味もよくなったと好評です」。量を減らしても、自分がいいと思う商品を作りたい。そう貫いた結果、環境循環型の仕組みができたという。

寒天が健康にいいことは、身をもって知っている。21歳で骨折を機に長期入院した際、実家の寒天をよく食べていたら、血液検査でさまざまな数値が改善したという。「回復ぶりに医師も驚いていました」。この体験は、サッカーの実業団で活躍していた茅野氏が家業を継ぐ後押しにもなった。寒天の魅力を掘り起こすため、アイデアを次々実行に移す。

「伝統を守るには変わり続けないと。これからもトライアンドエラーですね」(茅野氏)

諏訪の伝統産業としての寒天作りは、持続可能な形で未来へと引き継がれていく。

【参考資料】

- 「長野県諏訪地方における天然角寒天産業の存続形態」淡野寧彦『地域研究年報』27号(2005年)

取材・文=ニッポンドットコム編集部

撮影=野村和幸

バナー写真:蓼科山系を背に、イリセンの寒天干し場