小型車いすに込めた技術と思い:大阪電通大、国際大会「サイバスロン」特別賞

スポーツ 科学 社会 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ロボット工学駆使し競う

サイバスロンは機械工学の「サイバー」と競技の「アスロン」を掛け合わせて生まれた言葉だ。大会はスイスのチューリヒ工科大学主催で2016年から4年ごとに開かれている。「パイロット」と呼ばれる障害者がロボット工学などの技術を駆使した補装具を操って課題をこなし、得点を競う。

パラリンピックは障害者のリハビリが原点で、補助用具を使いつつ身体能力を競う大会だ。一方、サイバスロンは、最先端の技術開発を争うことに重点を置いている。双方とも障害者のQOL(生活の質)を高めるという目的は同じで、発展の方向が異なっている。

7000人の観客が詰めかけたサイバスロン大会2024の会場スイスアリーナ。4本足ロボットも登場した

第3回大会は2024年10月25~27日の3日間。24カ国67チームが参加し、電動義手、アシスタント・ロボット、脳コンピューターインターフェース(BCI)、機能的電気刺激バイク、外骨格、視覚支援、電動車いす、電動義足の8競技で競い合った。会場では7000人が、オンラインでも2万1000人が観戦するなど、盛り上がりをみせた。

コンパクトさ追求 実用性に評価

日本のチームは初回から出場が続いており、今回、活躍が目立ったのが2回連続出場の大阪電通大学だった。「OECU&R-Techs」チームは、階段を通過するなどの10の課題(タスク)で得点を競う電動車いすの部門で、将来的な実用性が評価され、全参加チームの中から審査員特別賞「ジュリー賞」に選ばれた。

高さの調整機能を導入した、大阪電通大チームの電動車いす。乗るのはパイロットの小倉さん

受賞の大きな理由は車いすのコンパクト化だ。優勝したカナダのブリティッシュコロンビア(BC)大学などは難しい課題に対応するため車体を巨大化させたが、大阪電通大学は日本の一般家屋のドアを通れる実用性を重視し、車輪をBC大学の半分以下の大きさに抑えるなどして車体を市販の車いすと同等かそれより小さいサイズにした。

小さな車体はバランスが難しいため、タイヤにはベルト使用のクローラー機構を採用し、段差走行を可能にした。さらに4輪独立駆動で走行パワーを倍増しながら旋回も実現するオムニホイールを前輪に装備するなどして機能を高め、4つの課題をクリアした。

いすの高さを動かせる「シザー機構」を導入したのも特徴だ。日常でもパソコン作業や料理など生活の場面に合わせて座高を変える時に使うことができる。さらに座る部分を電動で傾けられるようにし、下半身が不自由で踏ん張りにくい時に感じる下り坂での不安を取り除いた。

電動車いす部門で優勝したカナダのブリティッシュコロンビア大学。大ぶりな構造が目立った

パイロットの願いを現実に

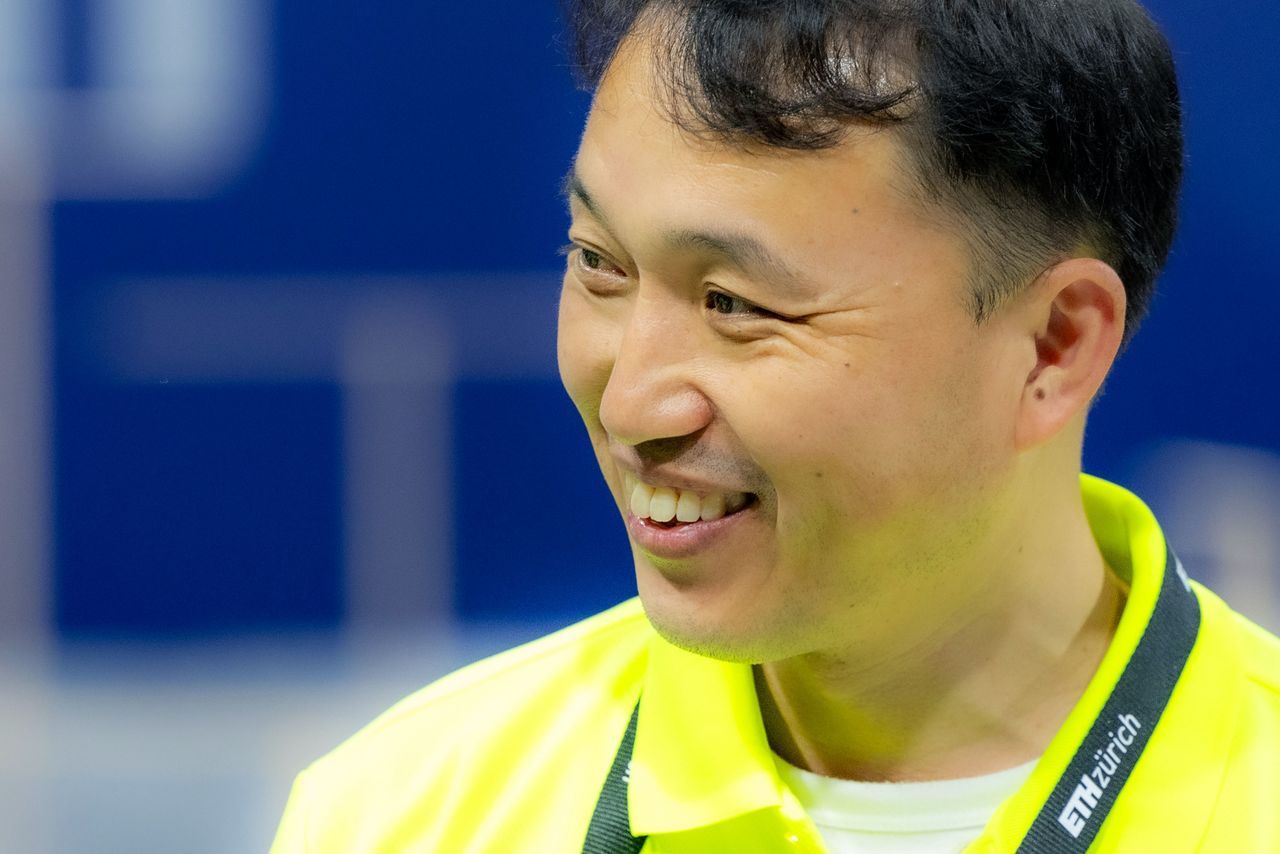

開発を担ったのは、ロボット工学専門の鄭聖熹(ジョン・ソンヒ)教授=韓国出身=と研究室に所属する学生たちだ。リーダーは教授であっても、実際に電動車いすを作るのは学生。パイロットの意見を聞いて、議論しながら、先端技術の結晶を完成させていく。

コンセプトを提唱したのは両足が不自由なパイロットの小倉俊紀さん。「課題を確実にクリアするには、タイヤを大きくし、バッテリーをたくさん積んだ方が良いのかもしれない。しかし日本の狭い住環境では、大きい車体は実用的ではない。将来的な商用化の可能性も想定し、コンパクトで乗りやすい性能を優先してもらいました」と語る。そして、こだわりの機能が高い評価につながったことついて「ジュリー賞は本当にうれしかった」と振り返った。

小倉さんは17年前、職場の事故で車いす生活になった。「扉が突然倒れ体が前屈のまま二つ折りになって、腰の骨が粉砕してしまった」という。乗り物が好きだったが、下半身がまひしたことで趣味のバイクに乗れなくなった。悔しさを抱いていた時、友人の励ましの一言で前向きになれた。

「お前、乗り物に乗ってるやん」

車いすとの付き合いはその時からだ。憧れたのは、車いすでスケートボーダーのようにバック宙をしたり、20メートル以上のジャンプをしたりする米国のアーロン・フォザリンガム。2016年リオ・パラリンピックでもアクロバティックに宙を舞うパフォーマンスを見せた。想像をはるかに超える姿は、小倉さんに挑戦する勇気を与えてくれた。

小倉さんは、サイバスロンのパイロットを担うことについて「(競技課題の)車いすでの階段の昇降が、日常生活でできたらどんなに良いだろうかと思っていた。そして、乗り物を開発する側に携わってみたいという気持ちもあった。学生たちが製作している電動車いすに、少しでも力を貸したかった」と語る。

鄭教授は、小倉さんと初めて会った19年を振り返り、「サイバスロンに出るにはパイロットが必要だが、開発段階でどれだけ安全に気を配っても『絶対に安全です』とは言えない。パイロットになる決断をしてくれる人が見つからない中で、小倉さんが『やりたい』と手を挙げてくれた」と感謝する。

議論しながら障害者の悩み解決

鄭教授は、サイバスロンの価値とは、競技の結果だけではないと語る。学生たちが障害者と議論をし、機能を磨き、日常生活の悩みを解決する製品を作るという過程にも大きな価値がある。「サイバスロンに出場すると、期限までにチームで作り上げなければならない。本番で動かなかったら悔しいし、上手に動けば感動がある。その両方を学生たちに知ってもらえることが、技術者としての大きな経験になる」

大阪電通大学工学部4年の弓指咲英さんは開発過程をこう振り返る。「大学で力学を学んだ時、どのように設計に生かせるのかイメージが湧かなかった。今回の車いすの開発では、障害がある小倉さんが、(身体の特徴に応じて)できること、できないことをはっきりと言ってくれたので、知識を設計に生かす重要性が分かった。とても勉強になった」

10年で5倍の成長産業

サイバスロンの技術は、人間の能力を拡張させる「人間拡張技術」とも呼ばれる。米国の調査会社フォーチュン・ビジネス・インサイトによると、市場規模は2023年に世界で1691億ドル(約26兆円)。それが、32年までに約8859億ドル(約137兆円)に成長すると予想され、注目が集まっている。

日本政府は高齢化社会の進展を念頭に、12年に「ロボット技術の介護利用における重点分野」を策定し、技術開発を推し進めている。日本国内の22年度時点の民間推計では、移乗や移動、排せつ、入浴、見守りなどを含めた介護ロボット市場は約22億円だが、2025年度は36億円に伸びるとの見通しも出された。

今大会に視覚支援の部門で出場した和歌山大学の中嶋秀朗教授は「日本ではロボットはハイテク製品のようなイメージがあるが、これからは鉄道や高速道路のような社会的なインフラになっていく。サイバスロンは、『機械の技術はこうなっていくんだ』という体感を、見る人に理解してもらう場になっている」と語る。中嶋教授によると、日本の技術力はスイスや中国などサイバスロン強豪国と肩を並べるが、大学研究室チームとしての出場という観点では、人員体制の貧弱さや資金力不足に加え、障害者パイロットの安全確保といったハードルがあるという。

サイバスロンの大会を観戦するサイバスロン創始者のロバート・ライナー教授

チップ埋め込む「脳インプラント」も

今大会で特に注目を集めた競技がBCI部門だ。脳波を読み取るへッドギアから信号で動く、画面上のアバターが、車いす移動や障害物を避けるといった課題をこなせるかで競う。

今回の優勝は、米国のピッツバーグ大学リハビリ神経工学研究所のチーム「ピット・クルー」。首から下がまひしているパイロットが脳に直接器具やチップを埋め込んで出場した。「脳インプラント」と呼ばれる開発途中の技術だが、ヘッドギア式に比べて圧倒的な情報量を送り込める。準優勝のチームに獲得ポイントで2倍の差を付け圧勝だった。

ヘッドギアで脳波の信号を送って競技するBCI。第3回大会では端子を直接頭部に埋め込んだ米チームが優勝した

SFのような話で、脳に直接器具やチップを埋め込むことは、将来的に人間の体にどんな影響が出るかの検証はできておらず、倫理的な問題も指摘されている。だが、近い将来に大きなビジネスになる可能性があるとして期待も大きい。米国では、テスラの最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏やフェイスブックなどを運営するメタのマーク・ザッカーバーグCEOらが開発に多額の投資をしている。この技術は今、頭の中で考えたことを、モニターにテキストとして表示できるところまで進化した。

サイバスロンを企画・考案したチューリッヒ工科大のロバート・ライナー教授は、こう話す。「パラリンピックは運動能力の高い選手を求めていて、重い障害がある人は排除されている。サイバスロンでは、重い障害がある人たちを電動の機械などにより競技に参加できるようにし、エンターテインメントとして見せているのが大きな違いだ。障害者が日常生活で困っていることはたくさんあり、新競技のアイデアも20種目ぐらいある」

サイバスロンの世界は、これからさらに広がっていきそうだ。

※写真は全て越智貴雄撮影

バナー写真:サイバスロンに出場した大阪電通大チーム「OECU&R-Techs」の電動車いす。乗車するのはパイロットの小倉さん