「東海道五十三次」完成400周年―“箱根発” 歌川広重の55の名画と旅する東海道

旅と暮らし 美術・アート 歴史 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

キーワードは「詩情」と「郷愁」

歌川広重は1797年、江戸の定火消(幕府の消防組織)の同心(下級役人)、安藤源右衛門の子・徳太郎(のち重右衛門に改名)として生まれた。1809年に両親を相次いで亡くすと、13歳で家督を継ぐ。幼少より絵を好み、浮世絵師・歌川豊広に入門。豊広より「広」の字を拝領し、「広重」と号した。1823年に家督を身内に譲ると、32年には後見役・番代からも退き、58年に62歳で亡くなるまで画業に専念した。

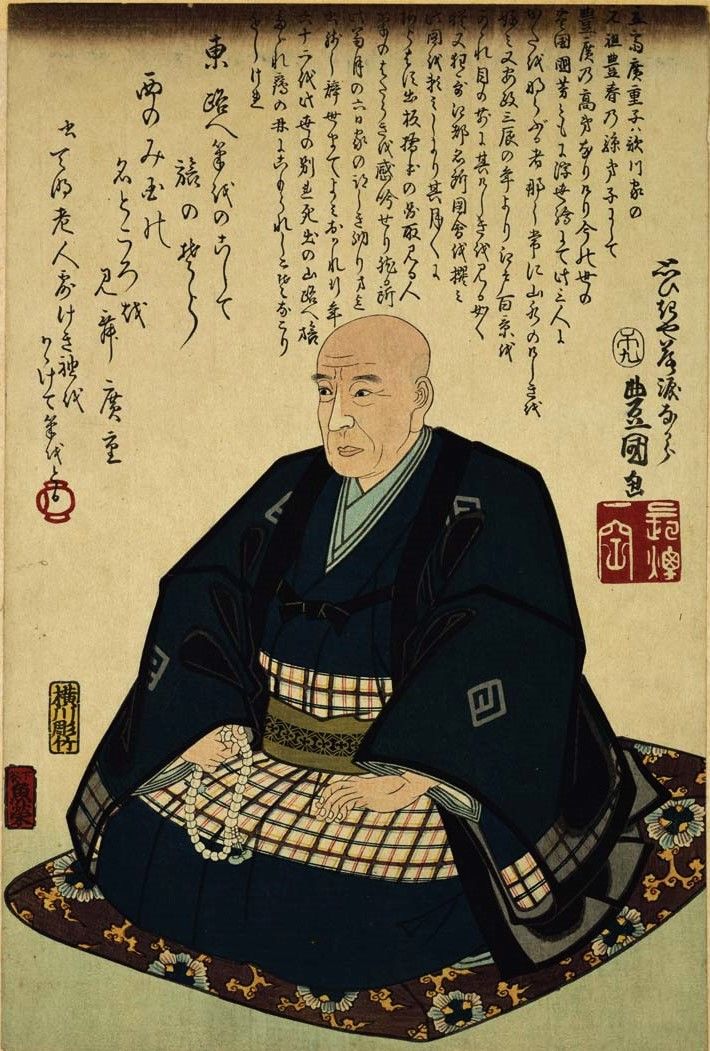

Memorial Portrait of Ichiryusai Hiroshige (1797–1858) ©Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939 メトロポリタン美術館デジタルアーカイブ

「歌川広重死絵」 三代歌川豊国画 死絵(しにえ)とは肖像入りの死亡通知版画。「東路へ筆を残して旅のそら 西のみ国の名ところをみむ(この世に筆を残して西方浄土へ旅立っても、名所を見て回りたい)」との辞世句が記されている

1833年に刊行された『東海道五十三次』は、53の宿場に、スタートの江戸・日本橋とゴールの京都・三条大橋を加えた55図から成る風景版画。広重はその後も20種を超える東海道シリーズを制作したが、とりわけ版元の保永堂(竹内孫八)が中心となって出版した初作は爆発的な人気を集め、保永堂版と呼ばれて高い評価を得ている。

当時、広重はほとんど無名の浮世絵師、保永堂も弱小の新規版元だった。そんな駆け出しコンビの成功の背景にあったものは何か。

「まずは、『東海道名所図会』など各地の絵入り名所案内が18世紀末頃より出版され、旅への憧れが高まりつつあったこと、19世紀初めに刊行が始まった十返舎一九の『東海道中膝栗毛』が大ヒットして、東海道への関心が深まっていたという時代背景があります」

「そうした庶民の心の中に、広重は東海道を旅する人々や、その風景を、季節や天候、時間の移ろいとともに描くという斬新な手法で、それまでの名所絵にはなかった詩情あふれる情景をつくり上げました」

「たとえば、広重の作品にはたびたび雨が登場しますが、その雨も夕立、大雨、しとしと雨など、意識して描き分けています。自然を生き生きと写しながら、印象的な気象や人物を描き加える。その情景にはどこか郷愁を覚え、心にしみるものがあります」

と稲墻さんは語る。

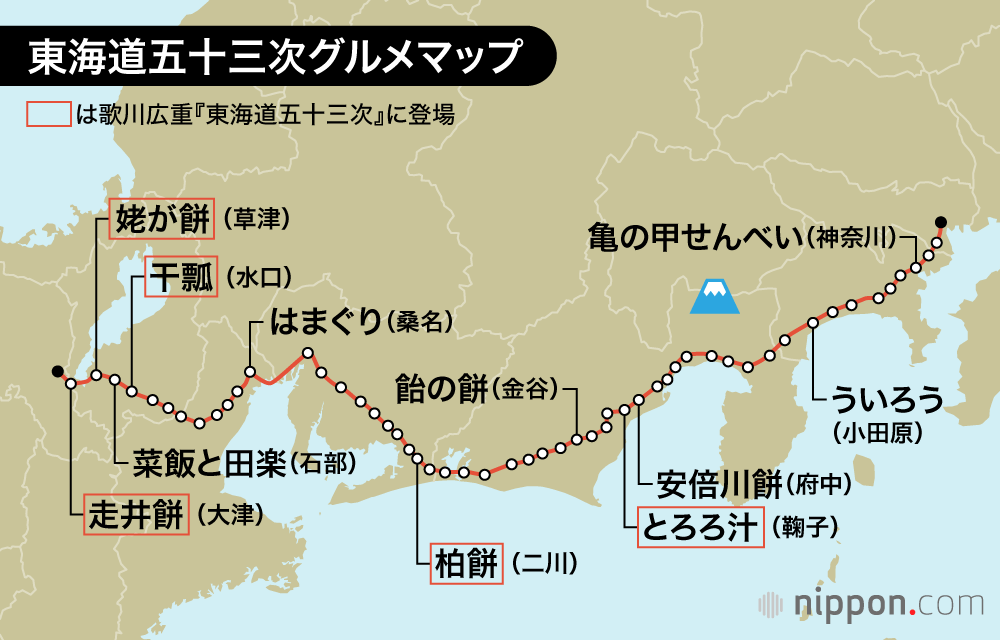

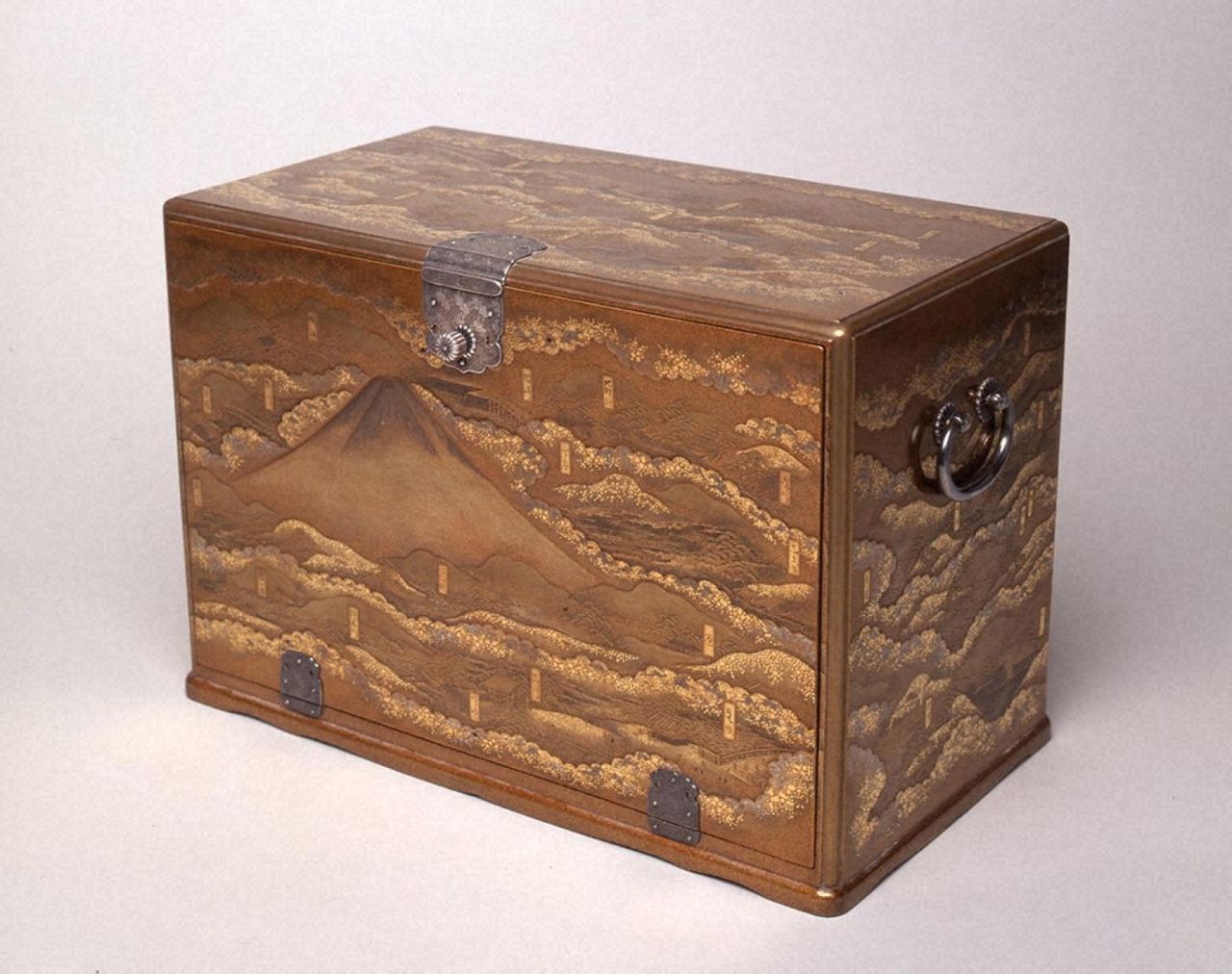

江戸後期になると“東海道ブーム”が到来。右下の日本橋に始まり、側面を4周して天板の京都まで、53の宿場を蒔絵で表現したたんすも作られた(「東海道五十三次蒔絵書箪笥」 岡田美術館蔵)

ここに注目(1) 箱根の山の険しさを“パッチワーク”で表現

『東海道五十三次』シリーズの中でもとりわけ手の込んだ美しい一枚として評価が高いのが「箱根 湖水図」だ。

「箱根の山は天下の嶮(けん=険しいところ)」と童謡・唱歌「箱根八里」の歌詞にもあるように、箱根峠は東海道最大の難所。旅人たちを苦しめたその山を、なんと広重は緑、青、黄、茶などの色をパッチワークのように組み合わせて表現した。対照的に、雪化粧した富士山は輪郭だけで、遠景にひっそりとたたずんでいる。

「細く急こう配の坂道を関所に向かって進む大名行列は、笠だけで表しています。だんだんと視界が開け、やがて芦ノ湖や富士山が見えてくる、そんな時間の流れが伝わってくるようです」と稲墻さん。

歌川広重「東海道五十三次 箱根 湖水図」(1833~34) 岡田美術館蔵 ※前期展示

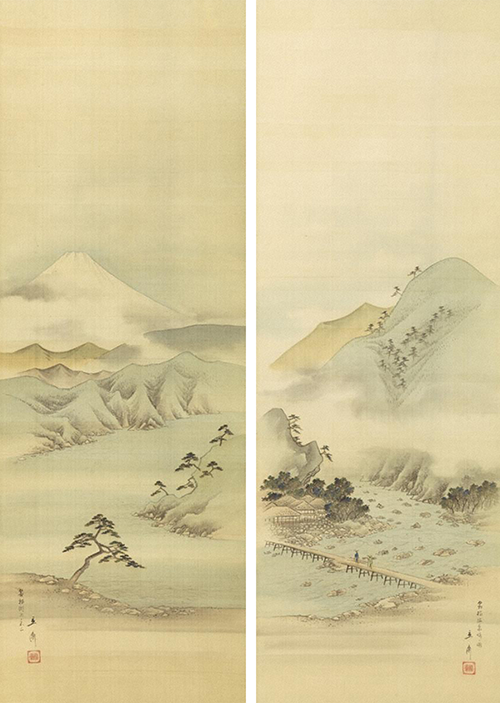

広重は版画で有名だが、晩年は天童藩(現在の山形県)織田家からの依頼による肉筆画も数多く手がけた。本展では、「天童広重」と呼ばれる双幅も展示している。武家好みともいえる色を抑えた格調高い画風が特徴。左幅には芦ノ湖越しに見た富士山が描かれており、右幅の場所は湯本から程近い、箱根七湯の一つ、塔ノ沢と思われる。

歌川広重「箱根温泉場ノ図・箱根湖上ノ不二」(部分) 19世紀中頃 岡田美術館蔵

広重は実際に京都まで旅をしたのか?

『東海道五十三次』は実景描写か否か―研究家たちの間でよく論じられるテーマだ。「天保3年(1832年)に幕府の内命を得て東海道の旅をし、八朔御馬(はっさくおうま=幕府管轄の牧場から選ばれた特別な駿馬)献上の行事に参加した」との弟子の証言記録があるというが、真偽は定かではない。

「『東海道名所図会』を種本として、静岡以西の絵はそこから題材を採っているものが増えていきます。一方、箱根までの絵は、街道風景にリアリティが感じられることから、実際に歩いたのではという意見もあります。ただ記録が少なく、なかなか断言できないのが実情です」と稲墻さんは語る。

ここに注目(2) 北斎への対抗心? 原宿の「朝之富士」

『東海道五十三次』全55図のうち、富士山が描かれている作品はいくつあるか?

答えは7枚。川崎宿、平塚宿、箱根宿、原宿、吉原宿、由井宿、舞坂宿。

広重は『東海道五十三次』シリーズを通して、四季や時間帯、天気をバランスよく配置し、単調にならないようにしているが、富士山が登場する画は大半が冬の日中だ。

吉原宿では、京都に向かって左側に見える珍しい「左富士」を、由井宿では絶景ポイントとして有名な薩埵(さった)峠からの眺めを描いている。

スケール感に圧倒されるのが原宿(現在の静岡県沼津市)の「朝之富士」だ。それ以外の作品では、旅人を遠くから見守る脇役なのに対し、ここでは完全に主役。朝焼けに照らされた姿が中央にドンと置かれ、頂上が画面の枠からはみ出ている。

歌川広重「東海道五十三次 原 朝之富士」(1833~34) 岡田美術館蔵 ※後期展示

鶴の鳴き声に、旅路を急ぐ女性が振り返り、笠を差し上げて富士山を仰ぎ見る―去りがたい心情が見事に描かれている。

「構図に工夫を凝らし、朝日を受けた富士山の雄大さが強調されています」と稲墻さんは指摘する。

富士山を描いた浮世絵師といえば葛飾北斎だが、親子以上に歳が離れた巨匠に対し、広重はかなりの対抗心を燃やしていたようだ。

北斎の死後、広重は富士山を描いた『富士見百図』を刊行。その序文の中で次のように記している。

「北斎は図案の面白さを重視し、富士山はその取り合わせに過ぎないものも多い。本書は北斎の同書とは異なり、私が目の当たりに眺望したものをそのままに写し置いた草稿を清書したものである」

「自分は『写実』を追求する――風景画なら私だという矜持(きょうじ)が伝わってきます」と稲墻さん。

広重の風景画には、随所に“遊び心”も効いている。荷を担ぐ男性の着物の柄は、広重の「ヒロ」の字を組み合わせたもの。こうした“コマーシャル”は、「庄野宿」「鳴海宿」などでもさりげなく添えられている。

ここに注目(3) 旅の楽しみ、グルメ&特産品も

旅の大きな楽しみの一つは、土地土地の名物を食すること。それは今も昔も変わらない。江戸時代、名物グルメは茶屋で供され、滋養があり、腹持ちのいい団子や餅、うどんなどが好まれた。

『東海道五十三次』の中にも、各地を代表する名物の情報が盛り込まれている。

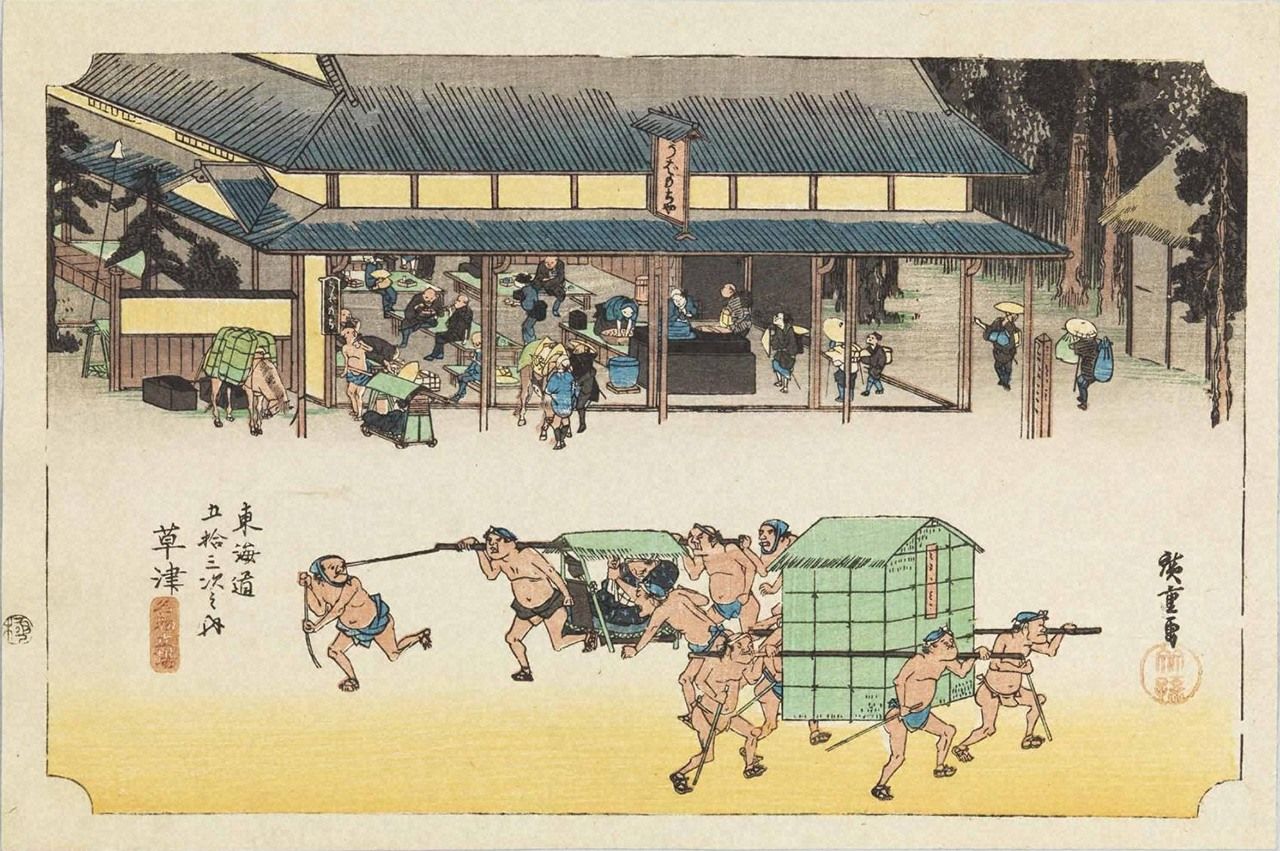

「草津 名物立場」に登場するのは「姥(うば)が餅」。乳房のような形の餡(あん)ころ餅だ。立場(たてば)とは、宿場の出入口や宿場と宿場の間に設けられた休憩所。戦国時代の1569年、織田信長に滅ぼされた佐々木義賢(よしかた)からひ孫を託された乳母が、郷里の草津に潜んで餅を作り、往来で売って養育費を得たのが始まりといわれる。

歌川広重「東海道五十三次 草津 名物立場」(1833~34) 岡田美術館蔵 ※前期展示

草津は日本橋で分かれた東海道と中山道が合流する交通の要衝。茶屋の前では、4人の人足が杖をつきながら、公家や武家などの荷を示す札を付けた大きな荷物を担いでいく。そこに5人がかりの早駕籠(はやかご)が猛スピードですれ違う。客は垂れ綱にしがみつき、振り落とされないよう必死だ。

続く大津宿で出てくるのが「走井(はしりい)餅」。走井とは「あふれ湧き出る清水」を意味し、1764年、茶店の軒端から湧く水を使って餡餅を作ったことに由来する。こしあんを薄い餅で包んだもので、平安時代の刀鍛冶がここで名剣を鍛えたという故事にちなみ、刀を模した形をしている。

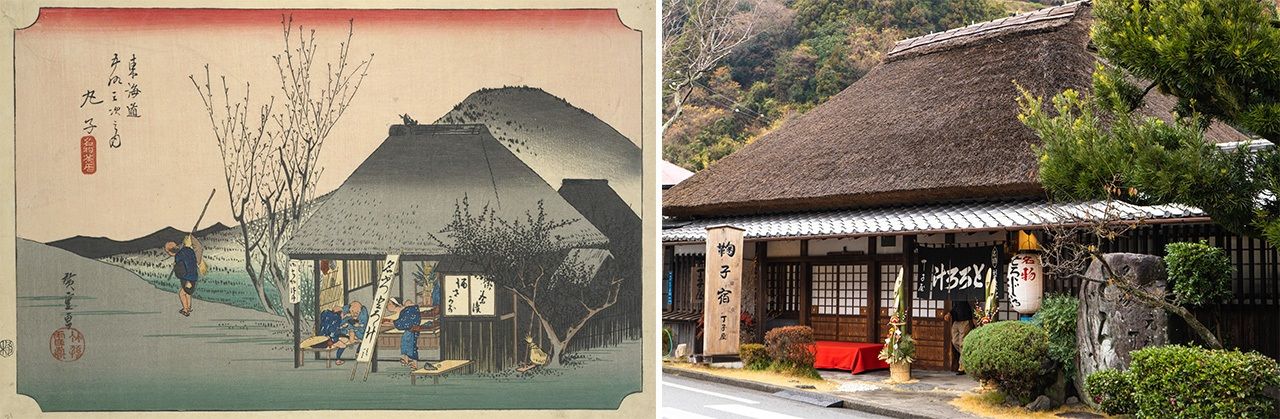

一方、鞠子(丸子)宿では、弥次喜多を思わせる2人の客が名物「とろろ汁」を酒と共に楽しむ姿が描かれている。『東海道中膝栗毛』に出てくるエピソードに着想を得たのではないかといわれている。

「なぜか旅も終盤になるとグルメが増えてくるみたいですね~」

稲墻さんがクスリと笑った。

疲労回復に甘い物が食べたくなるその気持ち、自分にはよく分かるなあ。

東海道五十三次の各宿のグルメには、餅などの甘い菓子が多い(左)姥が餅(うばがもちやホームページより)(右)走井餅(やわた走井餅老舗ホームページより)

(左)「東海道五十三次之内 丸子 名物茶屋」ニューヨーク公共図書館所蔵(右)1596年創業、広重の画題になった静岡市丸子橋たもとにある「丁子(ちょうじ)屋」 PIXTA

各地の特産品も紹介されている。

鳴海宿(現在の名古屋市緑区)では、名物の有松絞(ありまつしぼり)を取り扱う商店が登場。のれんの先には、色とりどりの反物が並び、主人と思われる人物が客と商談中だ。店の前では、上品な着物姿の女性が駕籠に乗り、坂道を下りていく。有松絞を買い求めた帰りだろうか。観る者それぞれに物語を思い描かせる、“広重リアリズム”の真骨頂とも言うべき一枚だ。

「『東海道五十三次』は旅のガイドブックでもあったわけです。これも大ヒットした大きな理由でしょうね」と稲墻さんは締めくくった。

歌川広重「東海道五十三次 鳴海 名物有松絞」(1833~34) 岡田美術館蔵 ※前期展示

江戸の琳派に京都の応挙、若冲も登場

本展では、『東海道五十三次』全55図のほかにも、江戸や京都の画家・作家を中心に、東海道にちなんだ名作を多数展示している。

琳派(りんぱ)のスター・尾形光琳(こうりん)の実弟・尾形乾山(けんざん)の焼き物、江戸琳派の酒井抱一(ほういつ)と弟子の鈴木其一(きいつ)、京都の人気絵師・伊藤若冲(じゃくちゅう)や円山応挙など華やかな顔ぶれがそろう。

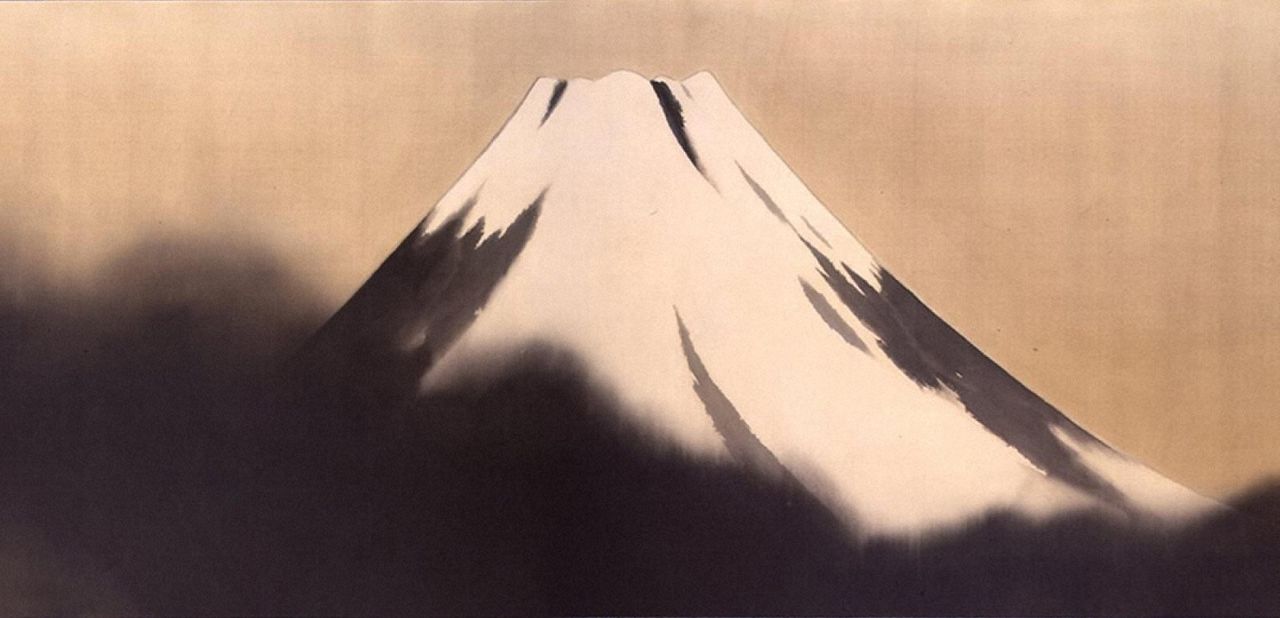

さらに館内には、近代日本画壇の巨匠・横山大観の縦約1メートル、横約9メートルに及ぶ水墨画「霊峰一文字」も特別展示。湧き起こる黒雲の中から姿を現した霊峰富士の雄姿を堪能できる。

まさに「東海道で旅気分」―今年の夏は箱根の山中で、江戸時代の旅風情をたっぷりと味わいたい。

横山大観「霊峰一文字」(部分)大正15年(1926) 岡田美術館蔵

(左)岡田美術館は2013年10月、小涌谷エリアに開館。全5階、約5000平方メートルの屋内展示面積は箱根最大級で、日本・東洋を中心とする美術品を常時約450点展示(右)館内鑑賞のあとは、風神・雷神の大壁画を前に、100%源泉かけ流しの足湯カフェでリラックス 写真提供:岡田美術館

※『東海道五十三次』全55枚は、前期(6月9日~9月12日)・後期(9月13日~12月8日)に分けて展示(展示していない作品は複製画を展示)。7月27日には岡田美術館の小林忠館長が「北斎と広重」と題し、10月5日には稲墻朋子学芸員が「絵を読む楽しみ―ガイド本としての『東海道五十三次』」と題して講演会を開催。

【参考文献】

- 『箱根で巡る 広重「東海道五十三次」の旅』(岡田美術館)

- 『北斎と広重 冨嶽三十六景への挑戦』(東京美術)

- 『東海道五拾三次 描かれた人々の「声」を聴く』(NHK出版)

バナー写真:歌川広重「東海道五十三次 京師 三條大橋」江戸時代 天保4~5年(1833~34) 岡田美術館蔵 ※後期展示