「東海道五十三次」完成400周年―そこで知りたい東海道の歴史と「五十三次」にまつわるエピソード

旅と暮らし 歴史 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「幕府の軍用道路」から「庶民の道」へ

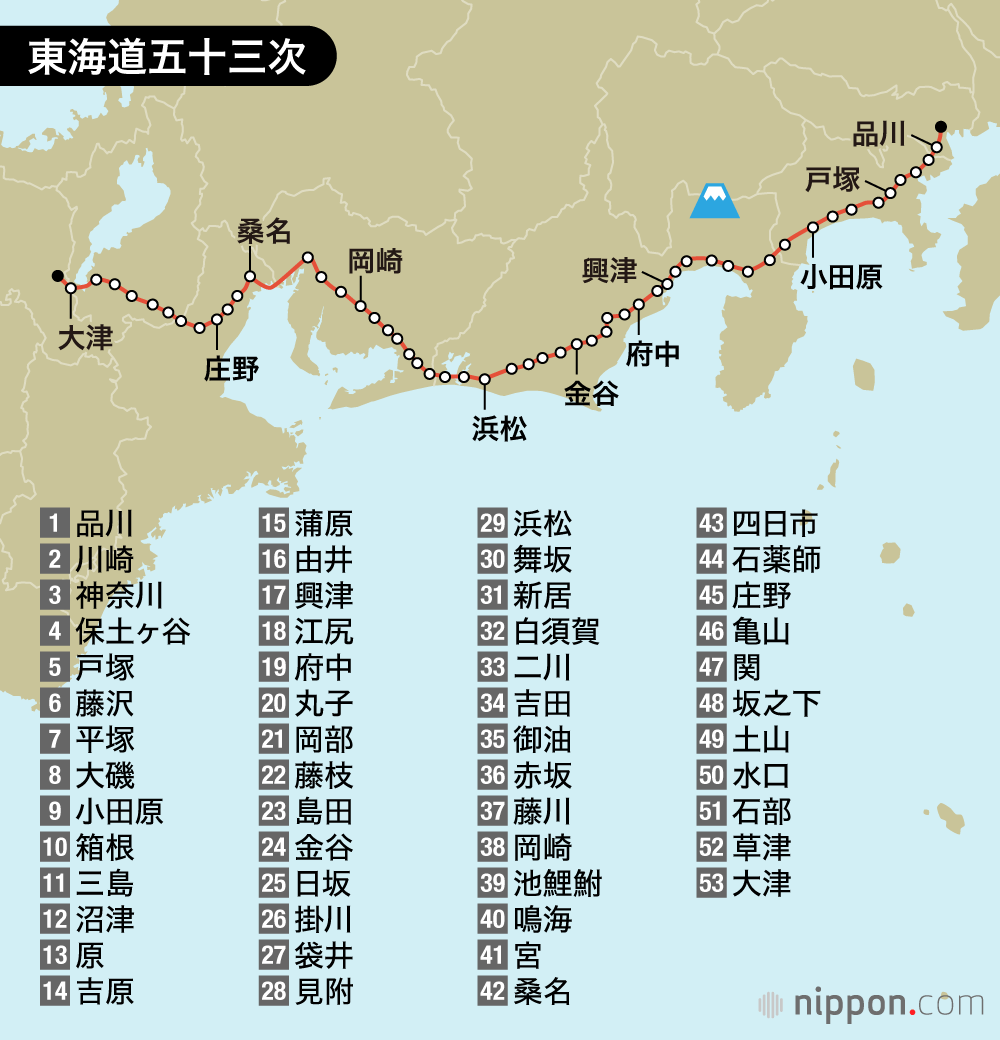

「東海道」とは元々、古代日本の広域地方行政区分(五畿七道)の1つ、本州太平洋側中部の名称だが、やがて同地帯の幹線道を指すようになり、江戸時代に入ると、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道と共に、江戸・日本橋を起点に延びる「五街道」を構成した。

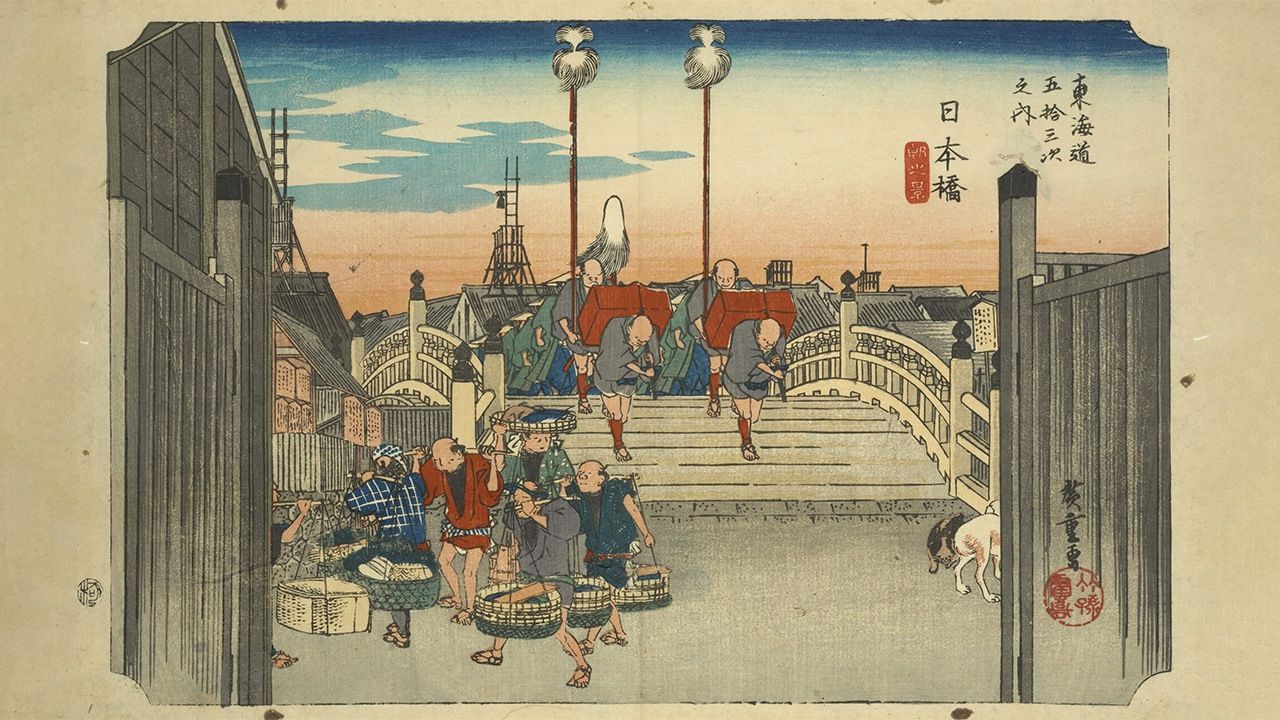

江戸時代の日本橋魚市場の様子を描いた錦絵(「江都名所日本ばし」歌川広重画/国立国会図書館デジタルコレクション)

現在の日本橋。かつて日本橋は木製で、大火による焼失や老朽化で何度も架け替えられた。1911年に現在の石造橋となり、63年、その上に首都高速道が開通した 写真:天野久樹

1601年、徳川家康は東海道の各宿(街道筋にある交通拠点)に対し、「御伝馬之定(ごてんまのさだめ)」を通達する。これは、1宿に36頭の公用馬(伝馬)を常備させて、将軍名の朱印状を携帯する者に馬の使用を許すもの。前年の関ヶ原の合戦に勝った家康が全国統一を完成させるため、江戸と朝廷や豊臣氏の居城がある京都・大坂との連絡を迅速に行うのが目的だった。

公用の旅行者や物資は、無料で次の宿場まで送り継がれた。東海道には江戸から京都まで53の宿場があったため、「53次(継ぎ)」と呼ばれるようになる。

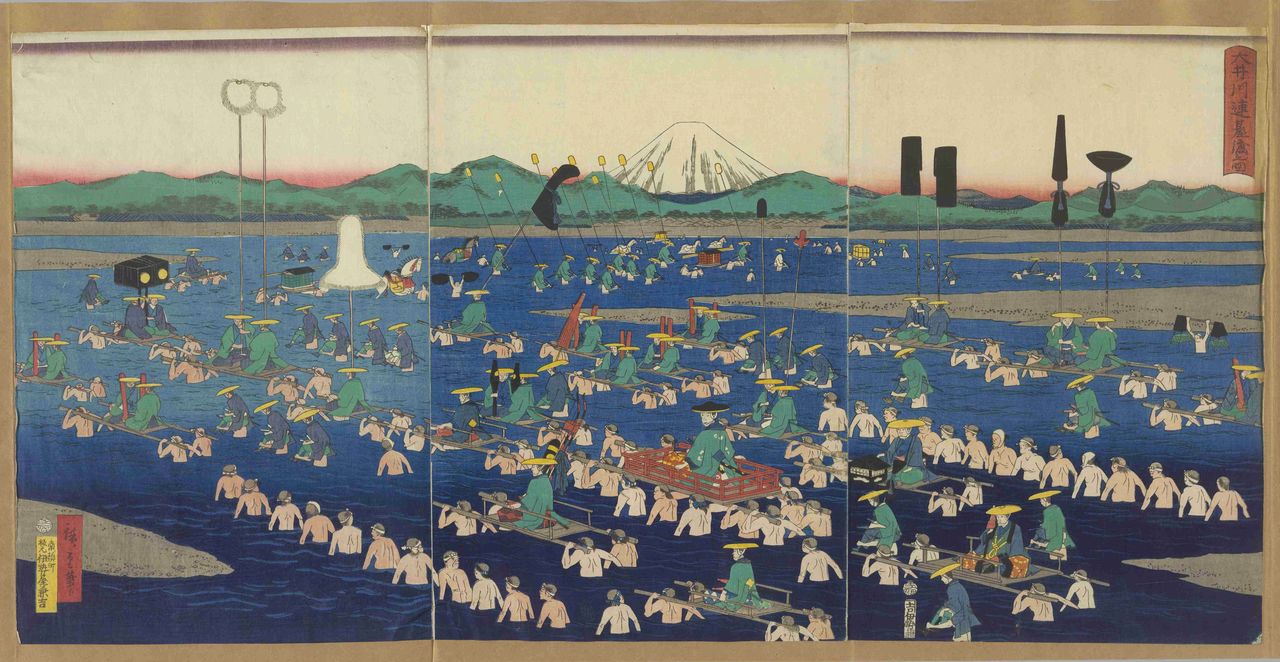

その後、参勤交代の大名行列などによる交通量の増加に伴い、本陣・脇本陣(公家や大名、幕府の高官用)、旅籠(庶民用)などの宿泊施設を整備する一方、軍事上の目的から各地に関所を設置し、河川によっては架橋を禁止するなど交通の障害が設けられた。

大井川を渡る大名行列。駿河と遠江の国境であり、幕府の防衛政策により架橋・通船が禁じられ、人足に肩車してもらうか、みこしのような乗り物(連台)で川を越えた(「大井川連台渡之図」東京都立図書館デジタルアーカイブ)

(左)二川宿本陣(愛知県豊橋市)は、1807年から1870年まで本陣職を務めた馬場家の遺構。江戸時代末期の姿に復原され、一般公開されている(右)二川宿の旅籠「清明屋」も改修復原工事が施され、旅人が草鞋(わらじ)を脱いで足を洗う場面などが再現されている PIXTA

戦乱の世が終わると、東海道は政治・軍事の道から、多くの人々が旅する庶民の道へと変わっていく。

そのきっかけとなったのが、富士山詣(もうで)と伊勢参りだ。

富士山を神聖視する考え方は古くからあったが、江戸中期になると参拝登山者が急増し、市中には八百八講(はっぴゃくやこう)と言われる数多くの講(参拝に行くために組むグループ)が作られる。

一方、伊勢神宮への参拝も「おかげ参り」と呼ばれる集団参詣が人気となり、数百万人規模の大移動が60年周期に3回起こった。病気やけがなどで参拝に出向けない主人が、愛犬の首に道中の資金となる銭をくくりつけて送り出す、「代参犬」も世間の話題となる。

歌川広重『東海道五十三次』の「石部 目川ノ里」。石部(滋賀県湖南市)は51番目の宿場で、伊勢踊りをしながら伊勢参詣に向かう集団が左下に描かれている ニューヨーク公共図書館所蔵

旅行ブームをけん引した十返舎一九と歌川広重

こうした旅好きの庶民の心をつかんだのが十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)。1802年に滑稽本『東海道中膝栗毛』の初編を刊行するや大ベストセラーに。江戸八丁堀の弥次郎兵衛と喜多八(弥次さん喜多さん)が、失敗や失態を演じながら江戸から京都まで歩く道中記。名所・名物・風俗を軽妙な筆致で描いた。

さらに、1830年代になると歌川広重が木版画『東海道五十三次』を発表。各宿場の光景を叙情豊かに描き、見る者の旅心を誘った。

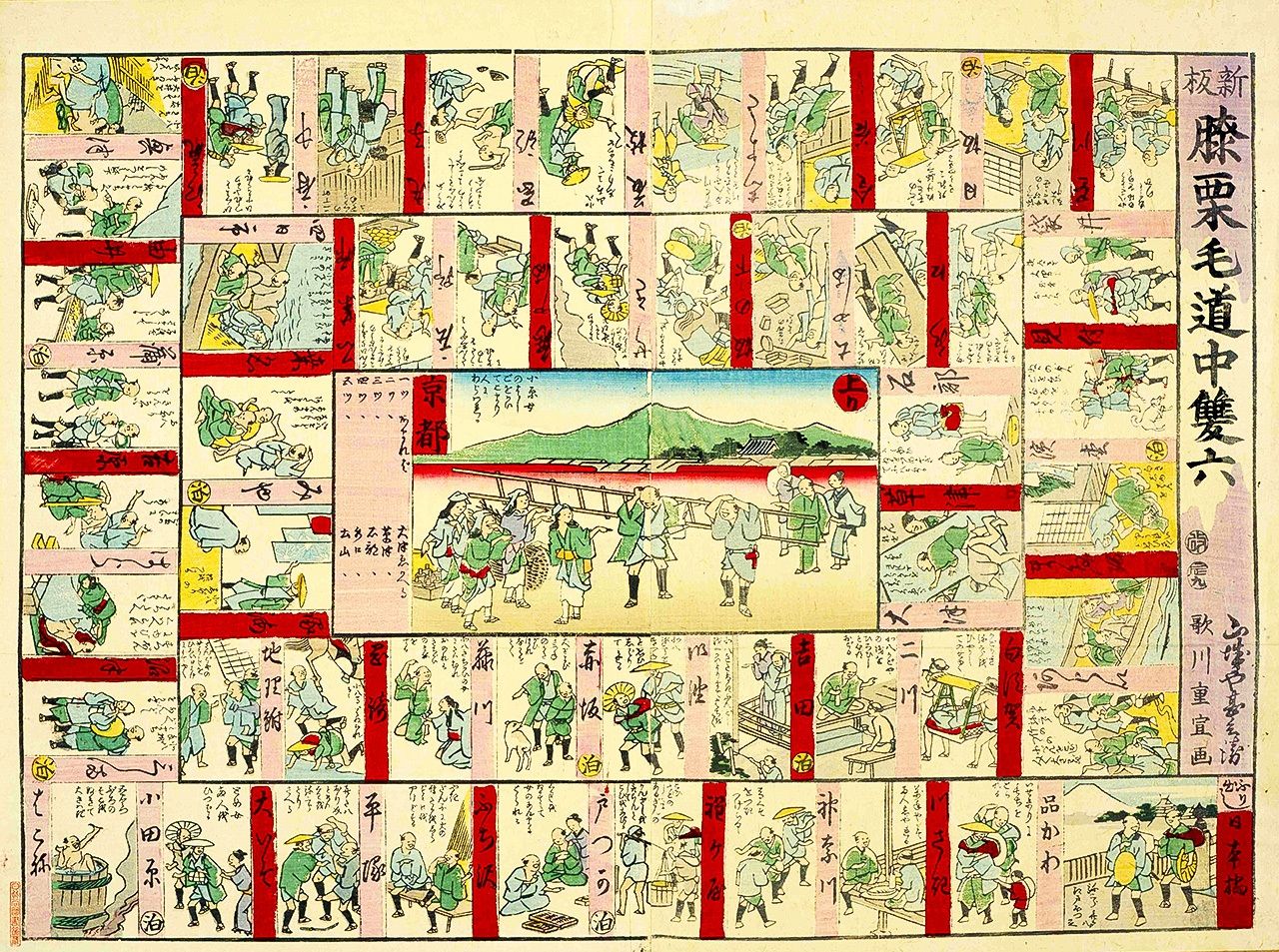

憧れはあるもののなかなか旅に出られない人々の間で、手軽に旅気分を味わえる遊びとして普及したのが「道中双六(どうちゅうすごろく)」。「絵双六」の一種で、各地の情報が絵や文字で記されていた。

『東海道中膝栗毛』が大ヒットすると、その内容を盛り込んだ双六が多く現れた 「膝栗毛道中双六」 歌川重宣画 国立国会図書館所蔵

江戸から京都まで何日かかったのか?

江戸・日本橋から京都・三条大橋まで、当時の文献や小説を調べると、徒歩で13~17日程度かかっていたようだ。

幕末に来日したオランダ人のお抱え医師シーボルトは、3月25日に京都を出て4月10日に江戸に到着。弥次・喜多の2人は途中、伊勢参りのため四日市から東海道を離れたが、江戸から四日市まで約390キロを12日かけて歩いている。1日平均30~40キロ前後歩く計算となり、当時の庶民の健脚ぶりがうかがえる。ちなみに、歌川広重が描いた道中双六では、「泊」は11カ所になっている。

浮世絵などの風景画には、女性が1人や2人で旅する姿がよく見られる。これは当時の街道がかなり安全だったことを物語っている。

3~4日で東海道を駆け抜けた飛脚たち

庶民が歩くと2週間ほどかかる東海道をわずか3~4日で駆け抜けたのが「飛脚」。今でいえば、郵便や電話の役目を果たした人たちだ。

宿場には、人馬の継ぎ立て、旅人の宿泊に加え、通信業務という重要な任務があった。幕府は各宿に公用の継飛脚(つぎびきゃく)を置き、手紙や荷物を入れた御用箱をリレー方式で運んだ。このほか諸大名の大名飛脚や民間の町飛脚があった。

こうした飛脚制度は、明治時代に入っても続いていたが、1871年に郵便制度が官営となると、飛脚業者は結束して陸運会社を設立する。

東海道を十数キロごとに交代で走って荷物を届ける“飛脚の精神”を受け継いだのが、陸上の「駅伝」競技だ。一番人気は、正月の風物詩となっている「箱根駅伝」。1920年に始まった関東地方の大学駅伝競技会は、東京・大手町を発着点、箱根・芦ノ湖を折り返し点とし、国道1号(東海道)を舞台に各校のランナーたちが襷(たすき)をつなぐ。

歌川広重『東海道五十三次』の「平塚 繩手道」。街道をひた走る飛脚の姿が描かれている ニューヨーク公共図書館所蔵

庶民の旅の必需品とは?

江戸時代も文化・文政期(1804~30年)になると、伊勢参宮を中心に庶民にも「旅行ブーム」が到来し、旅のガイドブックなるものも出回るようになる。

たとえば『旅行用心集』では、「持ち物はできるだけ少なく」とアドバイスした上で、「道中所持すべき品の事」として、「矢立(筆記用具)、扇子、糸針、懐中鏡、日記手帳、櫛、鬢付油(びんつけあぶら)、提灯(ちょうちん)、ろうそく、火打道具、懐中付木(マッチ)、麻綱、印板(文字などを彫る版木)、鉤(かぎ)」を挙げている。このうち麻綱と鉤は、旅籠で洗濯物を干す際に重宝した。

小田原名産「小田原提灯」。上下のふたが大黒天を祭る大雄山最乗寺の霊木で作られており、道中の魔よけになるといわれた。また、蛇腹形状で折りたたむと懐中に入るため、江戸時代の大ヒット商品となった PIXTA

箱根峠を象が歩いて越えた?!

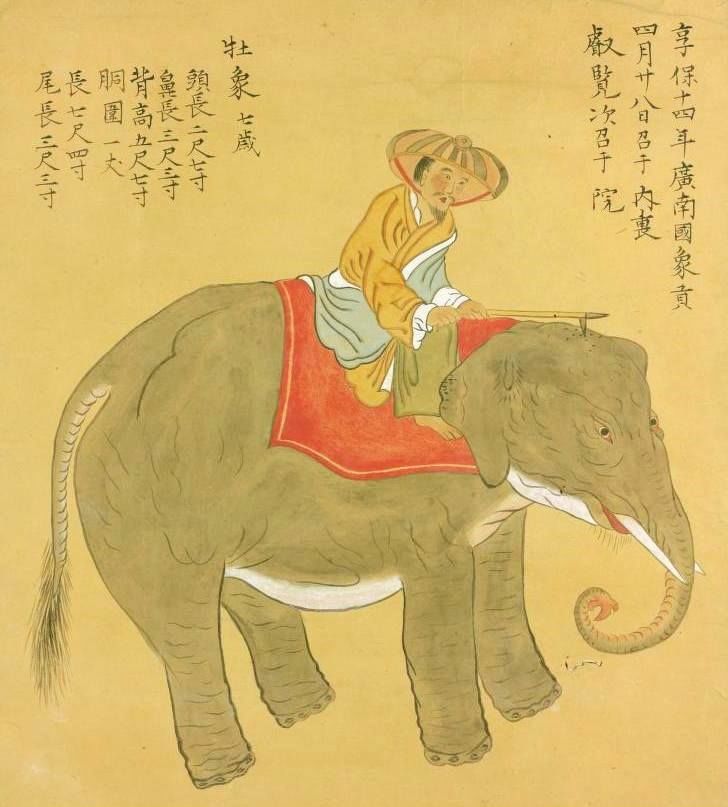

象は、室町時代から江戸時代にかけて数回にわたり、時の為政者への献上物として渡来した。8代将軍徳川吉宗に献上された象が、東海道を歩いて箱根八里を越えたという記録が残っている。

1728年、雄雌2頭の象が長崎の港に到着。この象は交趾(こうし、現在のベトナム)生まれで、中国の商人が献上したもの。上陸後、雌の象が病死し、雄だけが江戸に向かった。箱根では、新しい象小屋を建て、好物の竹やまんじゅうを用意したという。その後、小田原、平塚、保土ヶ谷、神奈川、川崎の宿に泊まり、江戸に到着。吉宗は江戸城内で興味深げに、この珍獣を観察したという。その後、浜御殿、のちに中野で飼われて、1742年まで生存した。

ほかにも、ラクダが長崎から長崎街道を経て東海道を江戸へ向かった記録がある。

「享保十四年渡来 象之図」 川鰭実利画 写本 1軸 国立国会図書館所蔵

「茶壺道中」から生まれた「ずいずい ずっころばし~」

「ずいずい ずっころばし ごまみそ ずい ちゃつぼに おわれて とっぴんしゃん ぬけたら どんどこしょ たわらの ねずみが こめくって ちゅー ちゅーちゅーちゅー おとさんが よんでも おかさんが よんでも いきっこなしよ~ 」

古くから日本に伝わる童謡(わらべうた)で、遊び歌としても知られるこの歌は、田植えで忙しい百姓たちが「茶壺(ちゃつぼ)道中」を風刺したもの、とも言われている。

茶壷道中とは、江戸時代、徳川将軍家に献上する宇治茶を壺に入れ、京都から江戸まで運ぶ行事。毎年4月下旬~5月上旬、10人前後の幕府役人が茶壺と共に江戸を出発。茶詰めを終えると壺は封印され、長棒駕籠(かつぎ棒が長く数人でかつぐ上等のかご)の中の箱に納められた。

茶壺道中は極めて権威の高いもので、茶壺が通行する際には、大名でさえも駕籠を降りて道を譲らなければならなかった。街道沿いでは畑仕事が禁じられ、住民たちは土下座を強要された。

このため、「茶壺が通ったら、戸をぴしゃんと閉める」「父親が呼んでも母親が呼んでも外に出てはだめ」といった歌詞が生まれたという。

本当は大坂までの「五十七次」だった?

一般的に「東海道五十三次」と呼ばれているが、1843年の幕府の調査記録「宿村大概帳」をはじめ、江戸時代の書物によると、街道は京都からさらに大坂まで続き、「伏見」「淀」「枚方」「守口」の4宿を加えた全57宿場となっている。

京都・三条大橋が終点だった東海道が、大坂・高麗橋まで延伸されたのは1619年。大坂城の再建に着手した2代将軍・秀忠が、豊臣秀吉が制定した京街道を組み入れ、新たに4つの宿場を設置した。

では、なぜ「五十三次」が“通説”となってしまったのか。それは、歌川広重の浮世絵『東海道五十三次』のイメージがそれだけ大きかったからだろう。

近年は、「五十七次」をPRする活動も各自治体などで盛んに行われている。守口市では昨年11月、静岡市の蒲原宿で開催された「蒲原宿場まつり」に瀬野憲一市長が参加。守口宿に立てられていた高札場(幕府のお触れの掲示板)を再現し、「旧徳永家住宅」を交流施設にリニューアルするなど街道文化のアピールに取り組んでいる。

第1の宿「品川宿」を歩いてみよう

日本橋から2里(約8キロ)ほど歩くと品川宿。東海道五十三次の最初の宿場だ。当時は海に面し、明け方に日本橋を発つと、ちょうどここで日の出を迎えた。

品川駅の周辺は、今や高層ビルが林立するビジネス街だが、京浜急行・北品川駅に向かって15分ほど歩くと、「これより南 品川宿」との傍示杭が立つ。大井競馬場近くの鈴ヶ森刑場跡までの約3.6キロは、道幅も往時のままで、江戸から続く東海道の面影が残る。

途中、あちこちに松が植えられていることに気づく。東海道の各宿場町から譲り受けた兄弟松で、街道の歴史を今に伝えている。

歌川広重『東海道五十三次』の「品川 日之出」 ニューヨーク公共図書館所蔵

旧東海道に面した北品川本通り商店街。道が蛇行しているのは海岸線に沿って道路を整備したため PIXTA

北品川本通り商店街沿いに、その名も「KAIDO books&coffee」という名のブックカフェがある。

品川生まれで、同商店街の再生事業を担当する佐藤亮太さんと、元古書店主で街道歩きをライフワークとする田中義巳さんの2人が、2015年夏に開業した。1階は喫茶スペースとなっており、2階に上がると、田中さんの蔵書をはじめ、街道や街歩き、旅関連の書籍約1万冊が所狭しと並ぶ。自治体の観光課と共同でミニイベントなども開催している。

「昔のように、北品川を全国から人や情報が集まる拠点にしたい」と佐藤さんは話す。

そぞろ歩きに疲れたら、「品川交流館 本宿お休み処」へ。無料休憩所があり、品川宿の見どころを紹介する観光パンフレットも置かれている。

路地を海の方向に下ると品川浦の船溜まりが見えた。かつて品川浦はのりの主要産地だった。高層ビルをバックに屋形船や釣り船が舳先(へさき)を並べ、今と昔が交差する独特な風情を味わえる。

(左)赤れんがの外観が印象的な「KAIDO books&coffee」(右)品川浦周辺では、船溜まりの風情を生かした再開発事業が始まっている 写真:天野久樹

【参考文献】

- 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所ホームページ「東海道への誘い」

バナー写真:江戸から延びる五街道すべての起点だった日本橋。歌川広重『東海道五十三次』も「日本橋 朝之景」から始まる。参勤交代の大名行列のほか、多くの旅人や商人たちの活気に満ちた往来が描かれている ニューヨーク公共図書館所蔵