千円札になった葛飾北斎「神奈川沖浪裏」:誕生の経緯、世界への影響をひもとく

美術・アート 旅と暮らし イベント- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

世界を魅了する大波

「富嶽三十六景」は江戸時代後期の画家・葛飾北斎(1760-1849)が70代で発表した連作浮世絵。庶民の富士参詣ブームに乗って飛ぶように売れ、10図を追加する大ヒットとなった。風景画を名所絵として定番ジャンルに押し上げ、歌川広重ら数々のフォロワーを生んだ点でも歴史に残る名作だ。

ユネスコの世界文化遺産に登録された“日本の象徴”を題材にしており、パスポートの中面デザインにもあしらわれる。遠近さまざまな視点から富士山を捉えた傑作ぞろいだが、海外での人気は「神奈川沖浪裏(以下、浪裏)」が群を抜く。世界的な知名度ゆえ、2024年7月から発行する千円札の裏面を飾る。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(1832頃) すみだ北斎美術館所蔵 ★通期(半期で別摺り作品に展示替え)

3隻の小船を飲み込もうと巻き上がる荒波、それを泰然と見守る霊峰・富士山の神々しさが引き立つ構図。インパクトのある波から、海外では「グレートウェーブ」の呼び名で親しまれ、フランスの切手やロシア・モスクワにある巨大マンションの壁画にまでなっている。作者を知らない人も見覚えがあるだろう。

美術的な評価は値段が裏付ける。米国の美術品競売では2024年、「富嶽三十六景」全46図セットが355万9000ドル(約5億3500万円=当時)で落札。それだけでも驚きだが、前年には「浪裏」1点になんと276万ドル(約3億6000万円)の値が付いた。この「浪裏」は版木が摩耗していない初期の摺(す)りで、線がクリアなことが評価されたそうだ。とはいえ、何百枚と出回る浮世絵版画としては破格。

競売商に展示された「富嶽三十六景」=2023年9月17日、米国ニューヨーク(時事)

西洋の芸術家をインスパイア

世界的な「浪裏」人気の原点は、1867年のパリ万博。そこで国際デビューを飾った日本は、浮世絵などの美術品をお披露目し、それが西洋人のエキゾチシズムをかきたてた。1878年と89年、1900年のパリ万博でも脚光を浴び、「ジャポニスム(日本趣味)」ムーブメントを巻き起こした。

19世紀のフランス画壇は、聖書や神話を題材とする歴史画を頂点に、肖像画、風俗画と続くジャンルの序列が根強かった。風景画や静物画は価値があるものと認められず、見向きもされない。ところが浮世絵は、市井の人から花や虫、自然現象まで主題にするではないか! 新進の画家たちを触発し、その着想や技法が取り入れられ、後に印象派が興隆するきっかけとなった。

西洋の芸術家にとって、波が主役の「浪裏」はとりわけ衝撃的だった。浮世絵を熱心に収集したゴッホはいち早く着目しており、1888年の弟宛ての手紙で「この波は爪だ、その爪に船が捉えられている」と、鮮烈な印象を書き残している。

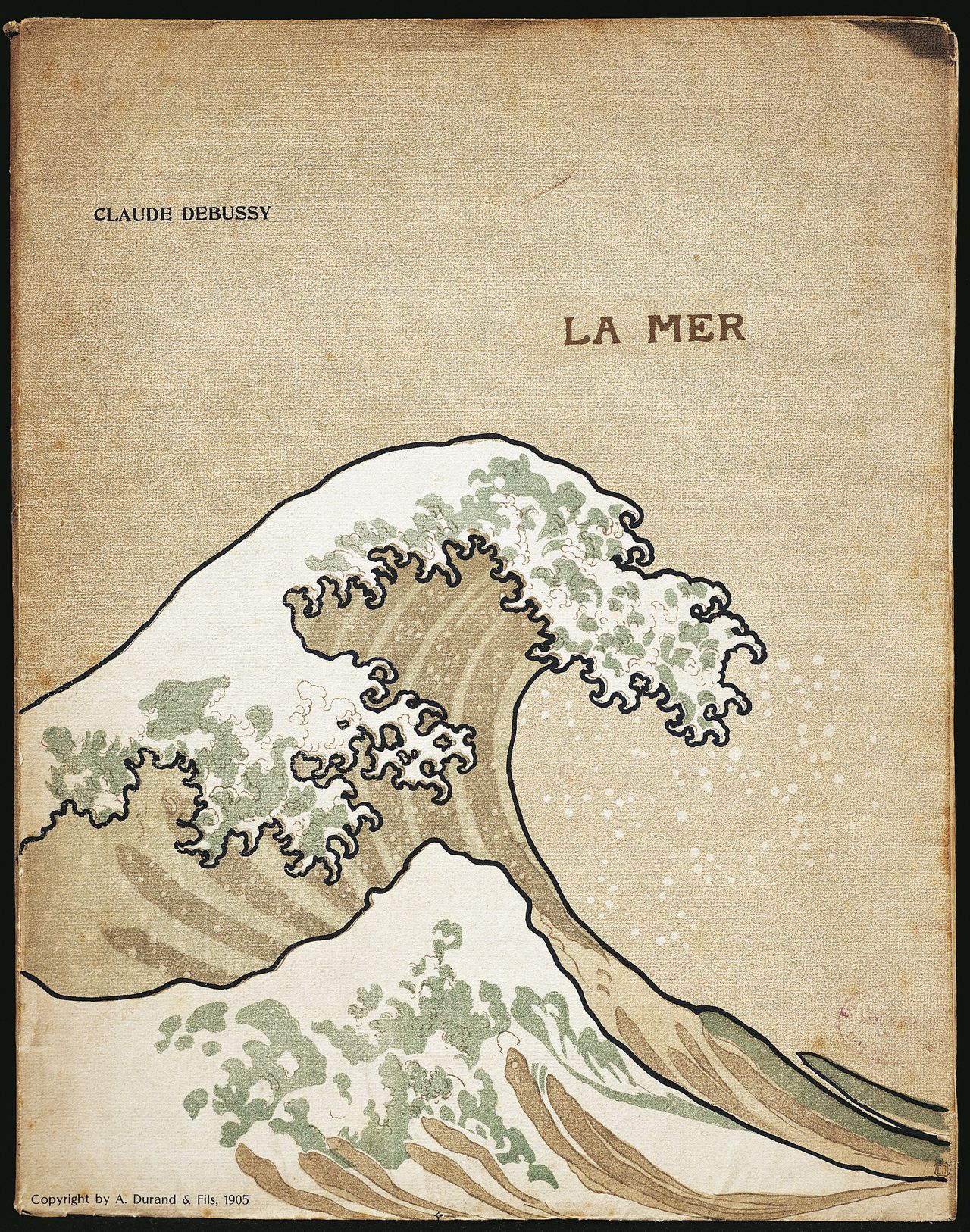

彫刻家クローデルは大波を古典的なテーマ”三美神”と組み合わせた「波」を制作。音楽家ドビュッシーは交響詩「海」を作曲し、楽譜の表紙に「浪裏」の波をあしらった。

クロード・ドビュッシー「海」(1905)スコア初版表紙(Photo By DEA / G. DAGLI ORTI/De Agostini via Getty Images)

逆輸入された北斎人気

浮世絵版画はそば一杯程度と安価な娯楽メディアだったので、そもそも絵師には現代の「芸術」と同じような概念はなかった。薄利多売だから庶民の流行を追ってさまざまなテーマを取り上げ、今でいう“推し活アイテム”の役者絵や美人画、ポスター感覚の風景画、さらにはポルノグラフィーの春画など、多彩なジャンルが生まれた。

しかし、開国と共に西欧文化が流れ込んでくると、江戸期の文化・風俗を前近代的と見下す風潮が高まった。ジャポニスムが過熱した西洋とは逆に、浮世絵ブームは急速に冷め、人気絵師の作品も国外に流出した。北斎の版画にしても幕末には輸出品の緩衝財にされていたほどで、芸術品として見直されたのは、戦後に海外での高い評価が知られてからだ。

北斎は没後150年の1999年、米「ライフ」誌の特集「この1000年間で最も重要な功績を残した100人」に唯一の日本人として名を連ねた。国際的な人気はさらに高まり、北斎展はフランスのグラン・パレ(2014)、大英博物館(17)、米ボストン美術館(23)で開かれ、各国の日本美術展でもその作品に列ができた。

日本でも回顧展が途切れず、良品の里帰り展示も多い。祖国での再評価は、真価を見抜いて収集・保存してくれた外国人愛好家のおかげといえる。

35万人が来場したグラン・パレの北斎展=2014年9月29日、フランス(ロイター)

「浪裏」のルーツは海外に?

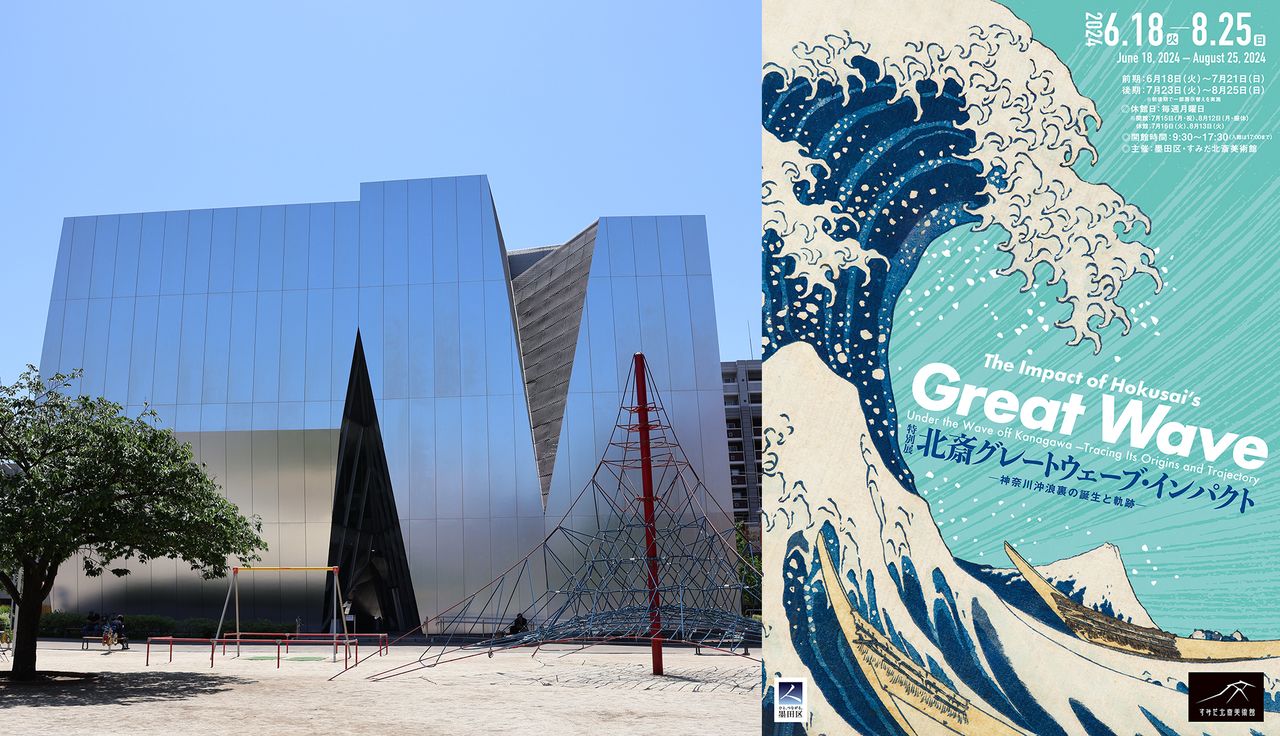

なぜ「浪裏」は外国人に愛されてきたのか。理由の一つに「北斎自身が海外の影響を受けていた」ことを挙げるのは、「すみだ北斎美術館」(東京都墨田区)主任学芸員の奥田敦子さん。本作をテーマにした展覧会「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」の担当者である。

左:画家の生誕地に立つ「すみだ北斎美術館」。外国人客が8割を占める日もある 右:会期は6月18日から8月25日まで

まず、鮮やかな海の青は、18世紀ドイツ発祥のプルシアンブルーのたまもの。日本ではベロ藍(ベルリン藍)と呼ばれるこの絵の具を用いて、誰も見たことがない「北斎ブルー」を編み出したのだ。

構図においては、西洋の画法を取り入れた洋風画から透視図法(遠近法)を学んでいる。「浪裏」では手前の大波から奥の富士山へと、鑑賞者の視線を自然に誘導する仕掛けを施した。「本作の約30年前に描いた『賀奈川沖本杢之図(ほんもくのず)』では、すでに立体感や遠近感が芽吹いている」と奥田さんは指摘する。

プロトタイプといえる葛飾北斎「賀奈川沖本杢之図」(1804-07) すみだ北斎美術館所蔵 ★前期

波の表現は、北斎が若い頃に所属した「琳派」の得意技。日本伝統の大和絵をきらびやかに発展させた絵画・工芸の流派で、自然をテーマにした作品が多かった。また、中国の花鳥画からは写実表現を習得しており、「浪裏」のしぶきを上げる波頭のディテールに生かされている。

88年の生涯を絵にささげ、描き散らかしては引っ越しを93回繰り返し、残した作品は3万点超。そんな自称「画狂」だからこそ、「和洋中さまざまな技法を吸収して、デフォルメと写実の均衡が絶妙」な無二の傑作を生みだせたのだろう。

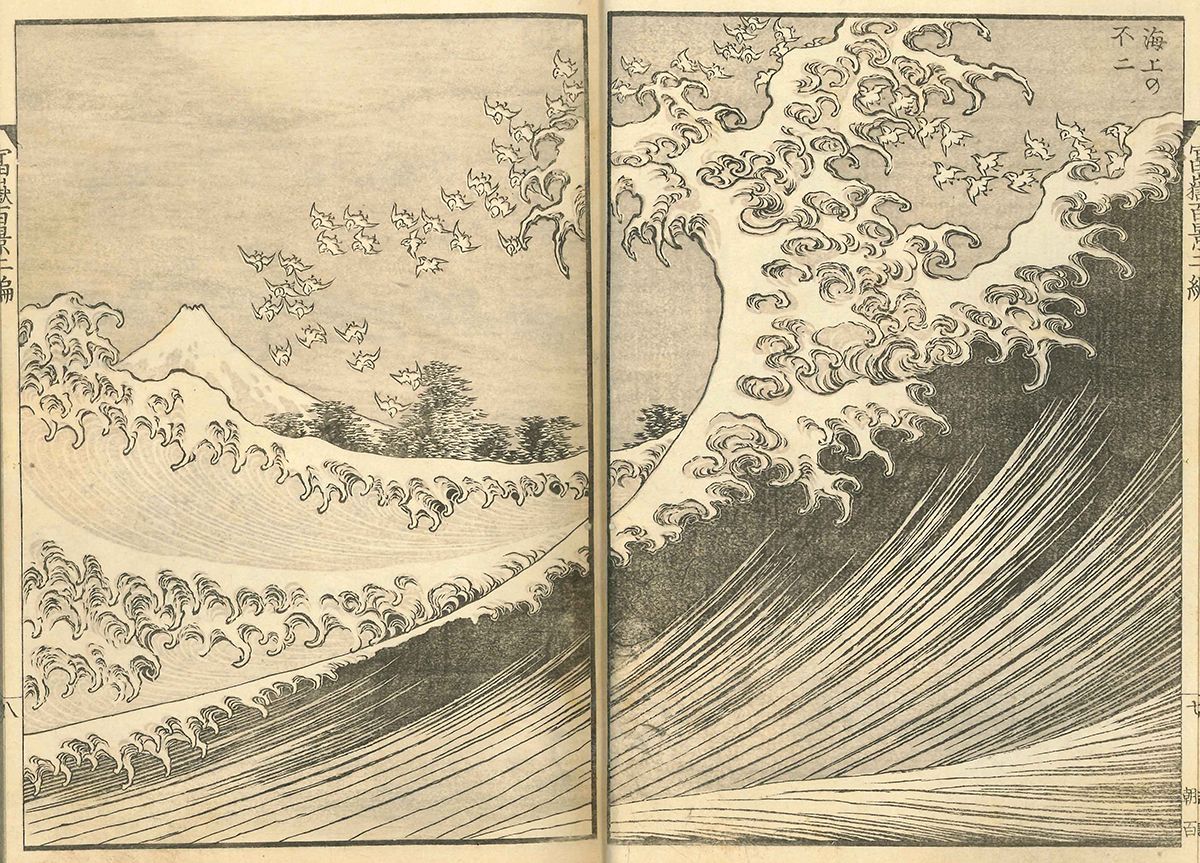

「富嶽三十六景」に満足せず、富士山を題材とした全百二図でさらなる高みを目指した。葛飾北斎『富嶽百景』二編「海上の不二」(1834) すみだ北斎美術館所蔵 ★通期

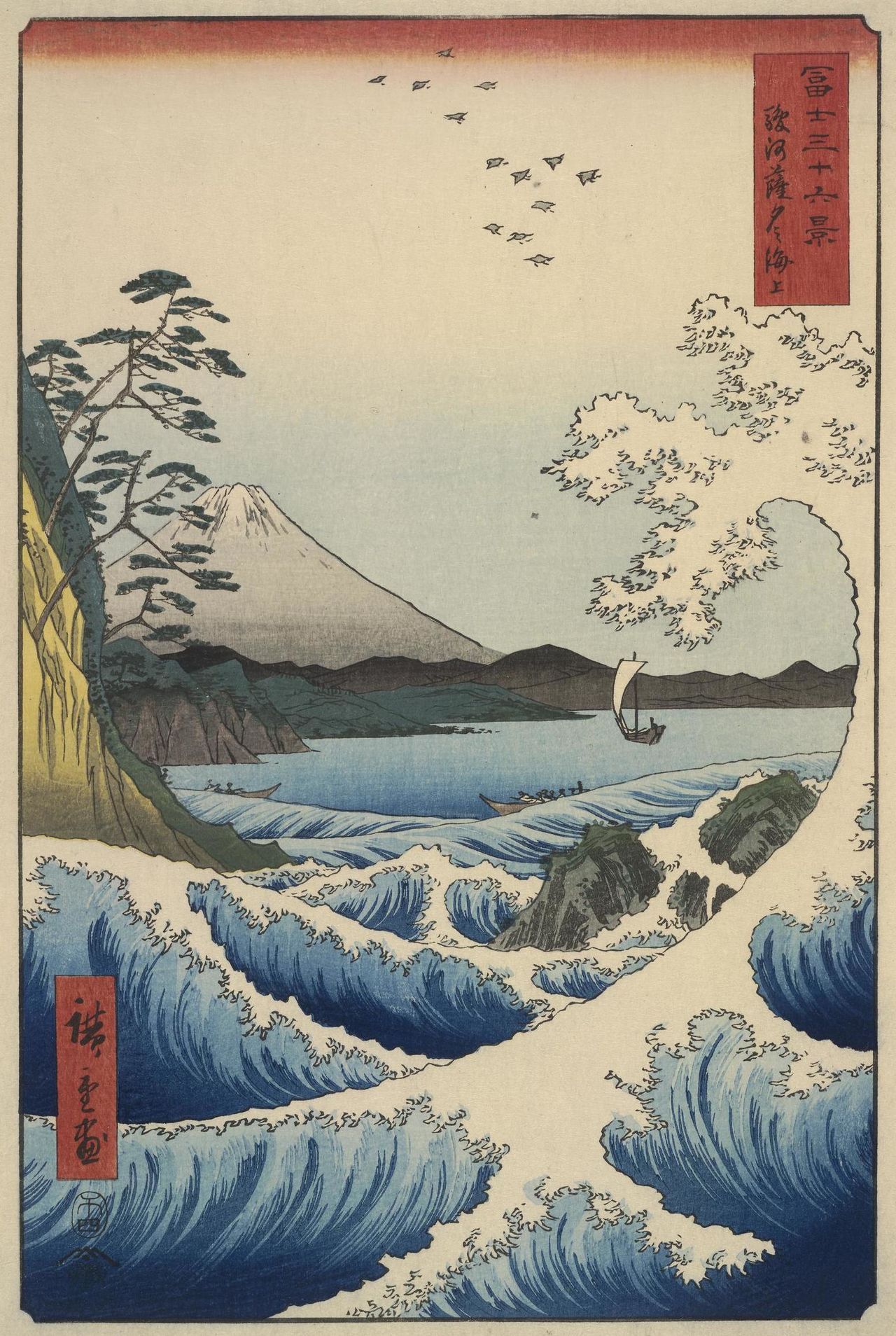

名所絵のヒットメーカーが最晩年、大先輩にささげたオマージュ。歌川広重「冨士三十六景 駿河薩タ(さった)之海上」(1858) 大英博物館所蔵

魅力が色あせない「浪裏」は、同時代から現代までオマージュやパロディー、図柄を借りた製品等は数知れず。紙くず同然に扱われることもあった時代から150年余りを経て、億の値が付き、さらには紙幣に印刷されて全国民の目に触れるとは。あの世の北斎は、自作が波のように変化しながら、海を越えて広がり続けていることを喜んでいるだろう。

※掲載図の★は「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」(前期:6月18日~7月21日、後期:7月23日~8月25日)に出品

詳細は すみだ北斎美術館 公式サイト を参照

バナー写真:新千円札の裏面(中央、Stanislav Kogiku / SOPA Images via Reuters Connect)、大英博物館「北斎」展=2017年1月10日、英国(左上、Photo by Carl Court/Getty Images)、レゴ社が「浪裏」のブロック玩具を制作=2022年12月28日、デンマーク(左下、LEGO Group/Cover Images via Reuters Connect)、コーモン・アートセンター「日本の巨匠たち」展=2019年11月6日、フランス(右、AFP・時事) ※編集部にて加工