これが「モノづくりニッポン」の底力だ!還暦ライダー&技術者たちが挑む『世界最速のスーパーカブ』

技術・デジタル スポーツ 仕事・労働 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

最高気温40度超、干上がった塩湖が舞台の“世界最速”レース

世界の“スピード野郎”たちが胸を躍らせる季節が、今年もやってきた。

その名は「ボンネビル・モーターサイクル・スピード・トライアル」。日本ではまだなじみが薄いが、アンソニー・ホプキンス主演の映画『世界最速のインディアン』(The World’s Fastest Indian、2005年公開)の舞台、と言えば、シネマファンなら思い出す人も多いだろう。

米国ユタ州のボンネビル・ソルトフラッツという、260平方キロメートルに及ぶ古代の塩湖跡につくられた、全長16キロメートルの直線コース。そこで毎年8月下旬(今年は24日~29日)に開催される、全米モーターサイクル協会、国際モーターサイクリズム連盟公認の最高速度認定競技会だ。

エンジンの種類や排気量、燃料の種類など数十のカテゴリーに分かれ、50ccのオートバイからロケットカーまで世界各国から200チームを超す挑戦者たちが集まってくる。

優勝しても賞金はない。彼らはただ「世界最高速」の称号を得たい一心で、110年以上の歴史を持つスピードコンテストに挑み続ける。

レーストラックは標高1282メートルにあり、空気中の酸素濃度は薄く、夏季の最高気温は40度を超える。完走するだけでも難しい——だからこそ、この地でマークした最速記録は「真の世界最高速」とたたえられる。

変質者や神経質な人間を演じてきた名優アンソニー・ホプキンスが、初めて“ハッピー”な男に挑んだ『世界最速のインディアン』。「夢を追わない人間は野菜と同じ」「顔にしわはあっても心はまだ18歳だ」「こういうマシンでスピードに挑む時は、5分が一生に勝る。一生より充実した5分間だ」とのセリフが胸を打つ

映画『世界最速のインディアン』は、1962年、63歳で世界最高速(1000cc以下オートバイ部門)を達成した伝説のライダー、バート・マンローの実話を基にしている。

アンソニー・ホプキンス演ずるマンローは、ニュージーランドの片田舎に住む独り暮らしの年金生活者。作業場にベッドを置いた掘っ立て小屋に住み、1920年製の米車「インディアン・スカウト」を一人コツコツ整備する毎日だ。わずかな年金をため、米国行きの貨物船にコックとして乗り込み、悪戦苦闘の末、ボンネビルまでたどり着く。そして見事、従来の世界記録を約4キロ上回る時速324.847キロをたたき出す。

マンローがすごいのは、その後も70歳になるまでボンネビルに挑戦し続け、記録を更新したことだ。彼が67年にマークした記録は、いまだに破られていない。

そんなマンローの挑戦を彷彿(ほうふつ)とさせる日本人がいる。兵庫県神戸市出身の映画監督、近兼拓史。1962年3月生まれの近兼は、56歳の時にボンネビルに初参戦。以来、6つの世界最速記録を達成し、さらなる記録更新を目指して挑戦を続けている。

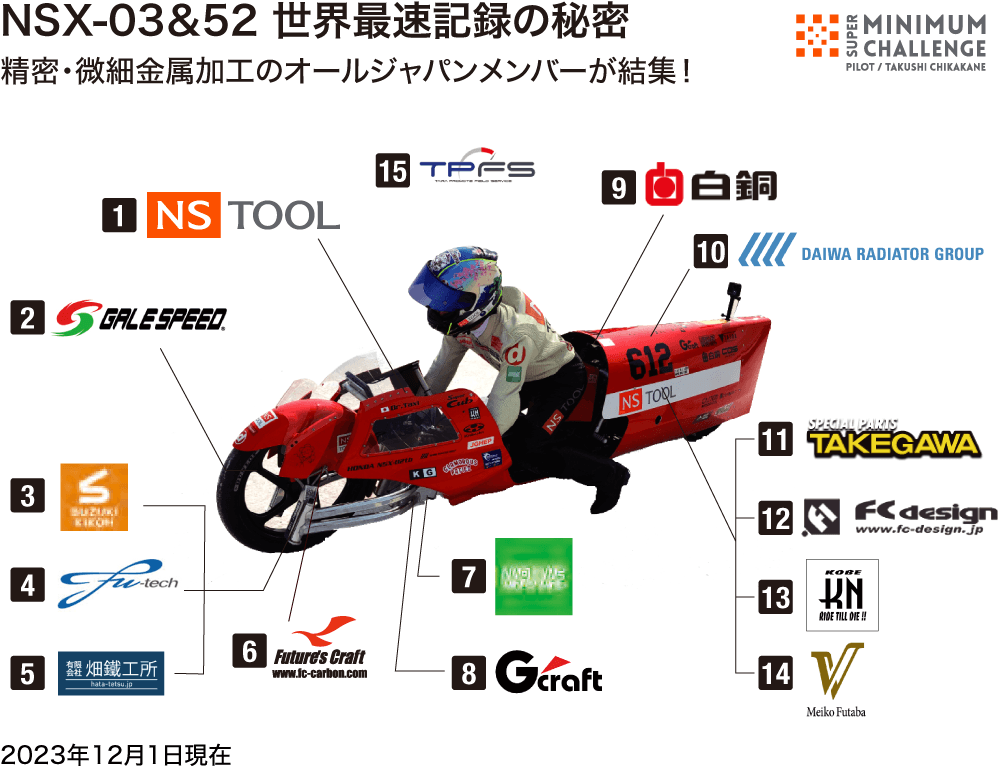

ただマンローの挑戦と異なるのは、マンローが独りでライダーとメカニックを兼ねているのに対し、近兼はチームのプロジェクトリーダー兼ライダーであり、彼の下に、日本の精密・微細金属加工業を中心とする約30の中小企業が「オールジャパン体制」で結集していることだ。

本田宗一郎の傑作「スーパーカブ」を“魔改造”

「小さい頃から、郷土の大先輩、海洋冒険家の堀江謙一さん(兵庫県芦屋市在住)に憧れていた。世界一小さなヨットでの世界一広い海(太平洋)の横断。いつか自分もそんな小さな大冒険に挑戦したいと思っていた」

近兼は16歳になるとオートバイの免許を取り、ロードレースに夢中になる。折しも、ホンダやヤマハが若き日本人ライダーを起用して世界グランプリに参戦中。鳥取大学農学部でバイオサイエンスを専攻していた近兼は、卒業目前に中退してプロライダーとなる。

ところが23歳の時、レースで転倒して首や背骨、腰など13カ所を骨折。社会復帰まで2年半を要し、引退を余儀なくされる。

入院中に書いた体験記が評判を呼び、ライターの道に飛び込む。自身も被災した阪神・淡路大震災後では、西宮市で復興支援ラジオ局「FMラルース」を開局。ラジオのパーソナリティーも務めた。そうした経験を生かして、放送作家、映画監督へと仕事の幅を広げていった。

ボンネビルに挑戦するきっかけとなったのは、2016年に全国公開した2作目の映画『切り子の詩』。下町の金属加工会社を取材する中で、日本のものづくりのすごさに魅了された。

「50ccのスーパーカブのエンジンを彼らの技術で“魔改造”し、ボンネビルで世界最高速に挑戦したい」

スーパーカブは世界で最も量産されているオートバイ。1958年に初代がデビューし、2017年に世界累計生産1億台を達成した。堅牢性・耐久性ともに優れ、160カ国以上で売られている。写真はスーパーカブ 50(2022年モデル)©HONDA

高校時代、免許を取って最初に乗ったのが父親のスーパーカブ。「東洋のエジソン」本田宗一郎が生んだメイド・イン・ジャパンの代表作である。

スーパーカブは、新聞や牛乳、郵便などの配達に使われてきた商用車だ。エンジンの基本設計は50年ほど前のもので、最高出力は3.7馬力、最高速は時速60キロにも届かない。だが、近兼はあえて、この非力な「4ストローク&空冷」エンジンにこだわった。

「誰でもできることをやっても意味はない。最も不利なエンジンで、最も難しいメカニズムを完成させ、最速記録を達成する。一見不可能と思えることを可能にしてきたのが、メイド・イン・ジャパンのものづくりだったはずだ」

近兼が熱く思いを語ると、精密・微細金属加工業を中心とした約30の企業の技術者たちが共鳴し、支援を申し出た。

メインスポンサーを務めるのは日進工具(本社・東京都品川区)。小径エンドミル(切削工具の一種)の先端メーカーであり、外径0.01ミリの工具で毛髪に文字を彫れるほどの技術を持つ。金属製部品の微細加工にはこうした刃物が不可欠であり、日本のものづくりを陰で支えている企業だ。

「50ccエンジンに過給機を付けて最高速を目指すなんて日本人しか考えつかないし、できない。世界最小最高速という彼のポリシーが我々の理念と合致した」と後藤弘治社長は語る。

2017年、腕自慢の技術者たちが最新の技術と素材を持ち寄り、「スーパーミニマムチャレンジ・レーシングチーム」が誕生。「下町ロケット」ならぬ「下町オートバイ」だ(前列右が近兼、後列中央が日進工具の後藤社長)

- 日進工具(超精密エンドミル):本プロジェクトのメインスポンサー。いくつかの金属製高性能パーツに同社の切削工具が使用されている

- アクティブ(超軽量高剛性マグネシウム鍛造ホイール):限られたパワーで最速を目指すために、ばね下重量の軽減は必須

- スズキ機工(超潤滑剤ベルハンマー):限られたパワーを有効に使うため、各部の摩擦ロスを極限まで減少

- ヒューテック(超精密金属加工):ホイールを受けるシステムシャフトの摩擦係数を減らすミクロの金属加工

- 畑鐵工所(スイングフレーム):バーチャルステアリングシステムのコア部品。強度と高剛性が求められる、最も製作が難しいパーツ

- フューチャーズクラフト(CFRPドライカーボン超軽量カウリング):NSXシリーズの空力ボディがFRPからさらに進化し、大幅な軽量化を実現

- マルマエ(スイングフレーム):バーチャルステアリングシステムのコア部品。強度と高剛性が求められる、最も製作が難しいパーツ

- ギルドデザイン(アルミ合金 目の字断面フロントアーム):バーチャルステアリングシステムに欠かせない、高精度でのアルミ曲げ加工は芸術品の域

- 白銅(非鉄金属素材・金属3Dプリンター造形):軽量高剛性マシンの製作に不可欠なアルミ、チタン合金等の高品質金属素材と、金属3Dプリンター技術を提供

- 大和ラジエーター工業(超小型インタークーラー):最高気温50度のボンネビルでは、加圧された空気の温度低下が必須。インタークーラーでパワーの低下を防ぐ

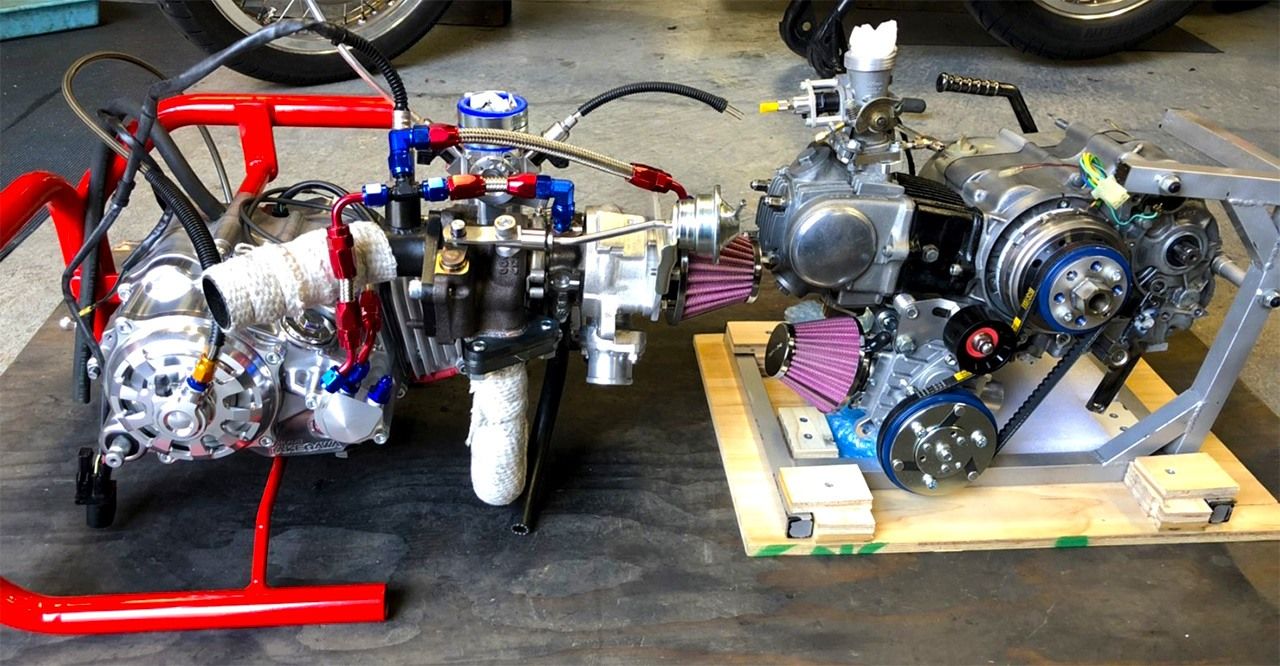

- スペシャルパーツ武川(レーシングエンジン):カブ系レーシングエンジンのスペシャリストが選んだベストパッケージエンジン

- FCデザイン(レーシングエンジンターボ):世界に例を見ない最小クラスのレーシングターボエンジンを設計監修

- K926(レーシングインジェクション):ドラッグレースで培ったノウハウと技術でワンオフ燃料マップを製作

- 明興双葉(ターボ用ローコンプピストン):レーシングユースに耐えるワンオフのローコンプピストンを製作

- TPFS:全日本選手権にメカニックを派遣するプロのレーシングサポート。ベストな性能を引き出せるのは優秀なメカニックがいればこそ!

当初、近兼は自分がマシンに乗るつもりはなかった。50代後半にもなって世界選手権で通用するほど、この世界は甘くない。だが、支援者たちから「自分の夢なんだから自分が乗らないと!」と背中を押されライダー役も引き受けた。まずは、半年をかけトレーニングと食事制限で現役時代の体力に戻すことからスタートした。

チャレンジは2年計画。1年目の2018年は、基礎データを集めることに専念し、リタイアのリスクが高い50ccでの参戦は避け、125ccでエントリーした。

最も工夫したのは空力性能の要、車体全体を覆うカウリングだ。参考にしたのは「船」。スピードボートやヨット、競技用カヌーの開発で蓄積された「流体抵抗」の知見を取り入れた。

そして、平均時速153.73キロ、瞬間最高時速165.30キロをマーク。連続完走25回という新記録を打ち立て、「世界最速のカブ」の称号を得る。

もちろん、それはあくまでも通過点に過ぎない。125ccマシンで得たデータと経験を積み上げ、それをベースに翌年、最小・最精密の50ccマシンを作り上げ、世界最速記録を更新するのだ。一息つく間もなく2年目の挑戦が始まった。

マグロのようなボディデザインのマシン「NSX-01」。ボンネビルでも「オレンジツナ」と呼ばれ、注目を集めた

前代未聞のスケルトン型ボディ&過給機付き50ccエンジン

「このパッケージのままでは、50ccの世界記録は出ない」

それが初挑戦で得た結論であり、2つの大改革が必要だった。

1つはエンジン。空気が薄く気温が高いボンネビルでは、普通のエンジンではパワーダウンは避けられず、ターボやスーパーチャージャーといった過給機が不可欠だ。ところが、小排気量エンジンの過給機は、世界のどのメーカーも実用化に成功していない。キャブレターからインジェクション化も必要で、技術的に極めて難しい。某オートバイメーカーのベテランエンジニアからは「不可能」と失笑を買った。

この難題に取り組んだのは、エコラン(省エネレース)でギネス記録を持つ広島のFCデザイン。過給機で加圧された空気を冷やすインタークーラーも市販品はなく、東京都江戸川区の大和ラヂエーターの協力の下、試作を8度やり直した。

シリンダー内に圧縮空気を送り込んでパワーを上げる、世界最小のスーパーチャージャー付き50ccレーシングエンジン

もう1つは車体設計。空気抵抗を極限まで減らすために、静岡文化芸術大学(浜松市)の羽田隆志教授が用意した設計プランは、ソリ競技のスケルトンのような姿勢で乗車するのもの。

「ライダーの目の前がタイヤ。これで前が見えますか?」

面食らう近兼に、羽田は平然と答えた。

「どうせ伏せているから関係ないでしょ。横と下で確認してください」

手足も頭もカウリング内にはめ込まれ、身動きがとれないスケルトン型バイク

前代未聞のスケルトン型バイク「NSX-51」は、レース本番でエンジンが始動しない予想外のトラブルに見舞われる。幸い、トライアル終了間際になって息を吹き返し、近兼は最初で最後のタイムアタックにすべてを懸けることになった。

ボンネビルのコース内の作業場で、マシンの最終調整に励むメカニックたち

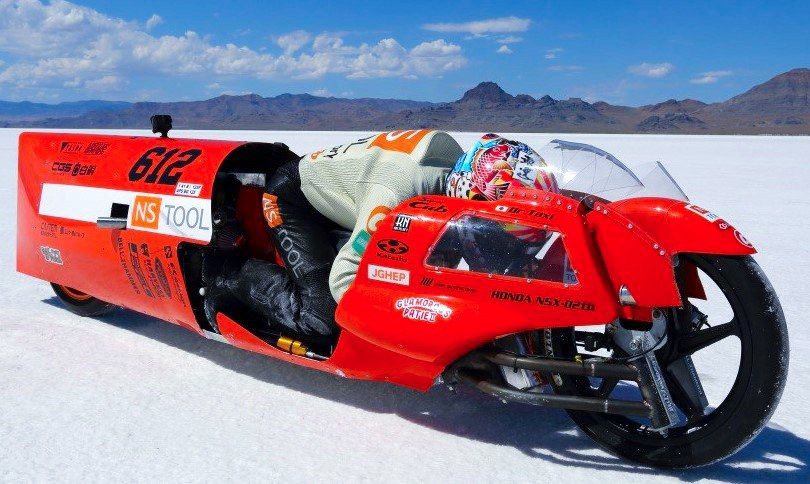

ボンネビルの直線コースは、2マイル(約3200メートル)の加速区間の後、1マイル(約1600メートル)の計測区間がある。

エンジンのうなりとタイヤが地面を削る音がヘルメット内で鳴り響く。車体の激しい振動に気を付けながら、左ハンドルに装着された変速機でギアをチェンジする。

計測区間に入ると、息を吐いたまま我慢。息を吸うと背中が膨らみ抵抗が増すのだ。「イチ、ニ、サン…」と数えながら距離を測り、計測区間が終わるのを待つ。50のカウントと同時に顔を上げ、一気に息を吸い込む。

干上がった塩湖の上は滑りやすい。最大の敵は、マシン転倒跡のわだちと横風だ

コース脇の公式計測員が親指を上げ、最高速をマークしたことを知らせた。

まだ安心はできない。復路でもう一度最速タイムを出して、初めて新記録として認められるのだ。

慎重に往路の動作を繰り返す。会場の観客も息をのんで見つめる中、フィニッシュ。平均時速101.771キロ、瞬間最高時速128.63キロ。やった、世界新記録だ!

歓喜の瞬間から少し経つと、無念さが湧いてきた。エンジントラブルのせいでアクセルを目いっぱい開けることができなかったし、たった1回しか走ることができなかった。もっとタイムを短縮できたのに……。来年こそ真価を見せつけてやる!

(左)シャンパンを抜いて世界記録達成を喜ぶ(右)賞金は1ドルも出ない。もらえるのは「世界最速」の称号だけ

秋田・大潟村で非公式ながら世界最速を更新

ところが──。

2020年は、世界的な新型コロナの流行で大会が中止に。21年は、コロナによる海運物流の混乱でマシンの輸送が遅れ、レースのスタートに間に合わず。

悲劇は続いた。22年は、世界的な異常気象による大雨で渡米前に大会中止が決定。昨年は準備万端、マシンもスタッフも早々に現地入りしたところで、84年ぶりに南カリフォルニアに上陸したハリケーン「ヒラリー」の影響で、レースはキャンセルとなる。

1000万円以上の運送、渡航、滞在費を無駄にしての帰国。ネバーギブアップの精神とポジティブさが取り柄という近兼も、さすがに落ち込んだ。

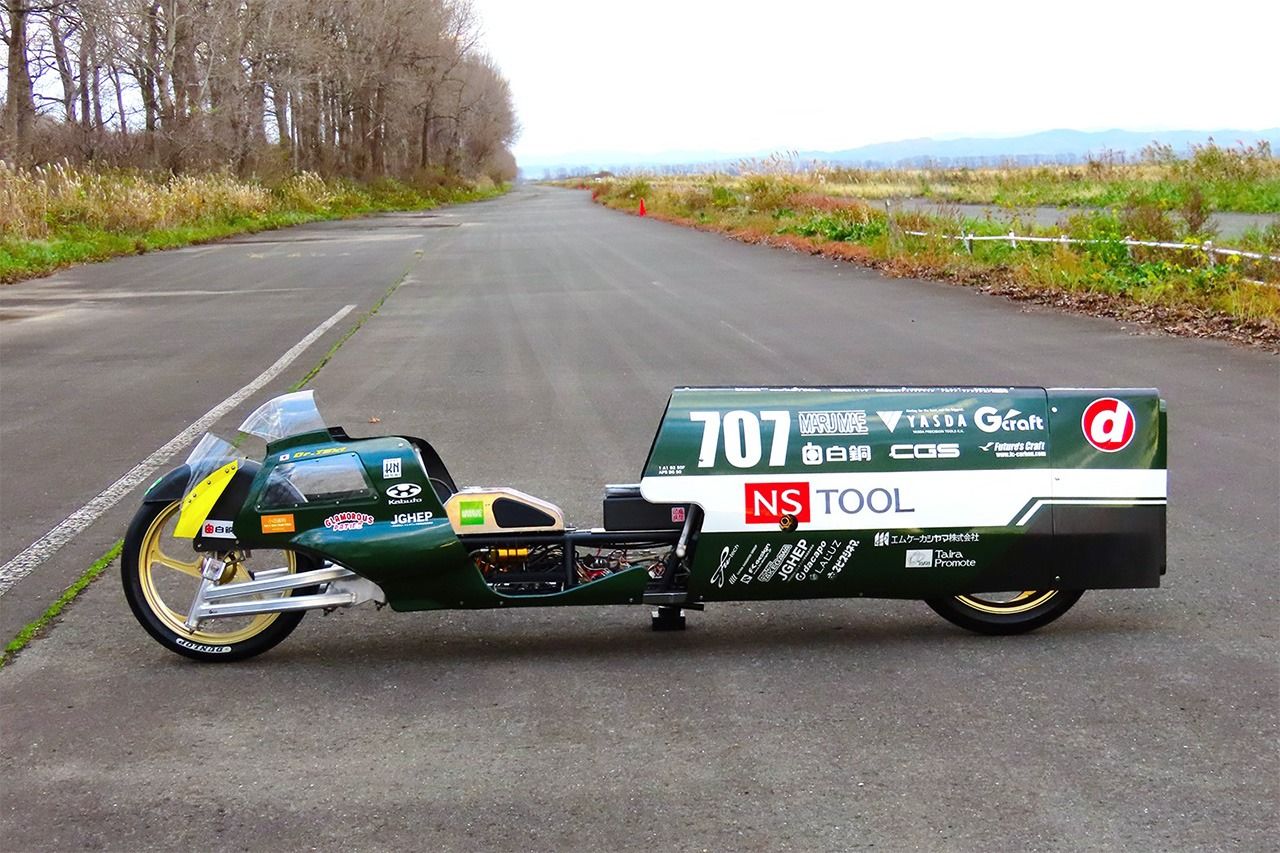

この4年の間に、チームは新型マシン「NSX-52」を開発。カウリングをFRP(繊維強化プラスチック)から、より軽量かつ高強度のドライカーボンへ変更。フレームも新たに設計し、前後のアームはアルミ合金、ホイールはマグネシウム合金化され、19年モデルに比べ15キロ以上も軽くなっていた。

「走れさえすれば、世界最速記録の更新は確実なのに…」

そんな彼らに救いの手を差し伸べたのは、秋田県大潟村にあるサーキット「大潟村ソーラースポーツライン」だった。

大潟村は、かつて日本で2番目に広かった湖・八郎潟を干拓して生まれた村。同サーキットは、平坦で広大な地形を利用して1994年に完成。1周約25キロで、ほぼ全線にわたり平らな直線だ。

「次世代電池自動車専用道路」として、ソーラーカーをはじめとするエコカーレースや自転車競技、各メーカーの電気自動車のテスト走行に利用されているが、特別にガソリン車が走れることになったのだ。

昨年11月に行われたテストでNSX-52は、ボンネビルで近兼が出した世界記録を更新し続け、最終的に平均時速117.05キロと、非公認ながら世界記録を15キロ上回った。

国際線の滑走路よりも長い「大潟村ソーラースポーツライン」の直線コース。ボンネビル並みの直線を持つ自動車専用道路は、日本国内ではここだけだ

車体の素材をFRPからドライカーボンに変更するなど15キロ以上の軽量化に成功

テストは、安全性を考慮してエンジン回転数を抑え、助走距離もボンネビルより600メートル短い1000メートルで行った。不利な条件下での記録更新は、近兼らに大きな自信を与えた

消えゆくメイド・イン・ジャパンの象徴に最高の花道を

レース本番まで2カ月余り。今のところマシンの準備は順調に進んでいる。

あとは当日の天候次第。こればかりは神のみぞ知る、だ。まさに「人事を尽くして天命を待つ」心境である。

バート・マンローは70歳までボンネビルに挑戦した。近兼はどうだろう?

すると苦笑して答えた。

「できれば彼の歳を超えたいですが…。マシンは年々進化しています。対照的に、僕の体は老化する一方。年々トレーニングを続けるのが苦痛になる。年々彼の偉大さを感じています」

身長168センチの近兼にとって、レースでのベスト体重は58キロ。毎日のジムでのトレーニングに加え、レース前は閉め切った部屋でストーブをガンガンたき、革のレーシングスーツを着て汗を流す。まるでプロボクサーの減量だ。

「ボンネビルの熱さはものすごいですから。コースから戻って革のレーシングスーツを脱ぐと、ものすごい量の汗が発散されて、虹が見えるんです」

それでも挑戦を続けるのには理由がある。

世界的なCO2削減の潮流の中で、日本が誇る小型高性能のオートバイも電動化が進んでいる。「原付き」と呼ばれ庶民に親しまれてきた50ccバイクは、排ガス規制をクリアできず、2025年に製造が終了する。

「消えゆく運命にあるメイド・イン・ジャパンの象徴に、最高の花道を飾ってもらうため、ライバルたちが絶対に破れない記録を作りたい。その後は、後進を育てたいですね」

4年ごしの世界記録更新に燃える近兼拓史。「できるなら、50cc、80cc、125cc…と、3階級、4階級制覇にも挑戦してみたい」

※写真はすべて近兼拓史さん提供

バナー写真:2019年8月、米国ユタ州で開催された「ボンネビル・モーターサイクル・スピード・トライアルズ」で、125cc・50ccの2クラスで計6冠を達成し、記念撮影をする近兼拓史さんらチームスタッフ