追悼:伊集院静氏が愛したゴルフ

文化 スポーツ Books- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

9ホールでゴルフ場を後にした

9月26日、千葉県成田市にあるゴルフ場での朝のことだ。スタート時間前、伊集院氏はゴルフカートに座っていた。「おはようございます」とあいさつしたきり、私は言葉が続かなかった。「おう、達者でやってるか?」いつもの伊集院氏の常とう句だが、声は弱々しいものだった。「おかげさまで」と続けて、気になったことを聞いた。「ずいぶんお痩せになったのではないですか?」

伊集院氏は答えた。「半年で20キロ痩せた。飯が食えないんだよ」。それが氏と交わした最後の会話になってしまった。

この日のラウンドは、伊集院氏、大沢在昌氏ら作家と、各出版社で親しくしているおなじみの担当編集者が集まって定期的に行っているゴルフ会だった。たいてい3から4の組数になるが、スタートの組には決まって伊集院氏が入っていた。2組目に大沢氏。この日の私は大沢氏と一緒だった。

前半の9ホールを終えて、昼食のためクラブハウスに引き揚げると、先に伊集院氏の組が食事をしていた。いつもなら笑い声が絶えないはずなのに、重苦しい雰囲気だった。氏は隣のテーブルに座ったわれわれに声を掛けた。「悪い、大沢。今日はこれで上がらせてもらうわ」

体調が悪いことは誰の目にも明らかだった。ゴルフを途中でやめることなどめったにないことだったから、よほど具合が悪かったのだろう。伊集院氏は、重い足取りでゴルフ場を後にした。主役の一人が不在のラウンド後、大沢氏がポツリと言った。「伊集院さん、もうゴルフできないかもしれないね」

それより前、7月25日に伊集院氏と一緒にラウンドした時には、健康不安を感じさせない快活な姿だったのだ。いつものように冗談交じりの会話で同伴競技者を笑わせ、ナイスショットをしては喜び、ミスをしては本気で悔しがっていた。それから2カ月で体調が激変したのであろう。

「もうゴルフもやめ時だろう……」

実は、この1年の間に、伊集院氏は目の病気で片方の視力を失っていた。「玉が見えない」と嘆いていたが、それでもゴルフをやめることはしなかった。シングルプレーヤーだったころの調子は戻らない。しかし、氏はコースに出ていない日にも、多忙な原稿仕事の合間を縫って、お茶の水にある常宿のホテルから、ゴルフクラブを抱えて遠方の練習場に通い、懸命にボールを打ち続けていたのである。かつての自分を取り戻したかったのであろう。

9月末に発行された週刊現代の連載エッセイ『男たちの流儀』で、伊集院氏は自らの心境をこう吐露していた。

「もうゴルフもやめ時だろう。自分の打ったボール、ピンの位置、距離がわからぬことがゴルフをこんなにつまらないスポーツにするのかと痛感させられた。このスポーツを覚えたことで愉しいことはヤマほどあったが、今は辛い、苦しいの連続だ。そこまでしてやるスポーツではなかろう」

伊集院氏の口から、「辛い」「苦しい」という言葉を聞いたことはいまだかつてなかったことなので、そう書いたことに驚きだったが、本人にはそれなりの覚悟があったのだろう。ほどなく人気エッセイは休載となり、10月初めに伊集院氏は倒れ、入院してから2カ月ともたず、11月24日に帰らぬ人となったのである。

「スコアを自慢するようなゴルファーにはなるな」

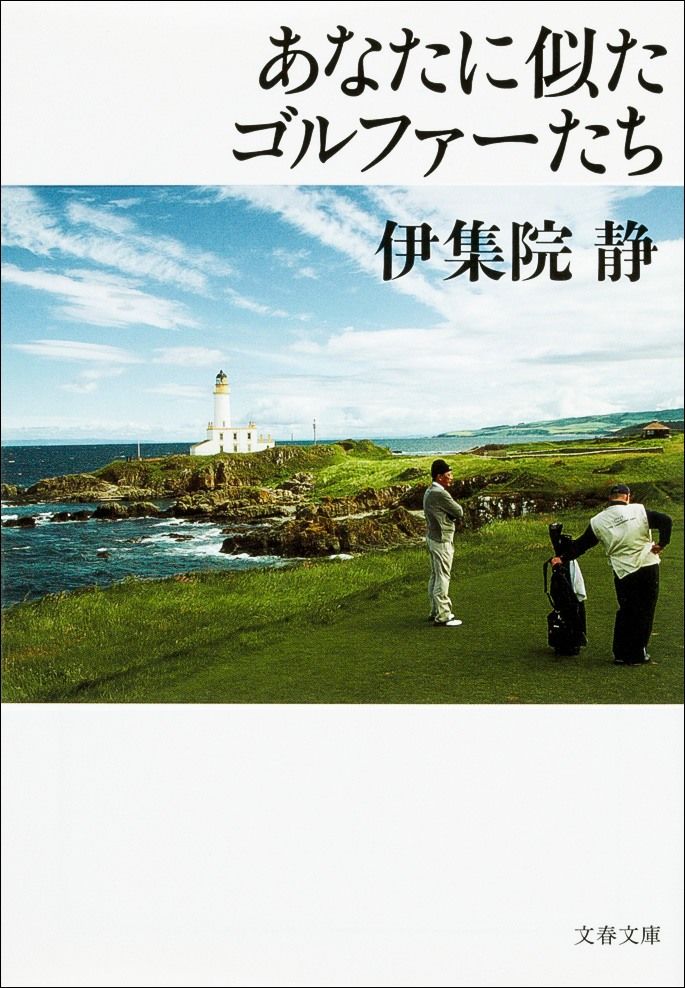

伊集院氏はどれほどゴルフというスポーツを愛していたことか。氏には英国のセントアンドリュースをはじめ世界の著名ゴルフコースを旅した著作や写真集が多数ある。ゴルフのプレーぶりにはその人の性格が如実に現れるというが、ゴルフに材を取った短編小説集『あなたに似たゴルファーたち』は、ゴルフを通して人の生き様というものを描いている。ゴルフ愛好家には必読の好著であると思う。その前書きで氏はこう書いている。

遊びゆえにしっかりとやりたいし、この厄介な遊びといかに面白く真摯にむき合うかが肝心だ。そうしてでき得れば、いつかゴルフと離別せねばならぬ日に感謝してクラブを置きたいと願っている。

伊集院氏と一緒にラウンドするようになって20年以上が過ぎだが、氏は私にとってのゴルフの師匠であり、多くを教わった。それは技術的なことではなく、ゴルフに向き合う心構えであり、人としての生き方につながることだった。「ゴルフのうまい人間にろくなやつはいない」「スコアを自慢するようなゴルファーにはなるな」とよく言われたものだ。「品格を失わないように」が口癖だった氏からゴルフの自慢話を聞いたことはなく、いつも白を基調とするウエアを着ていた。

腕前はシングルだった。ドライバーショットでは、大きな身体から、鉈(なた)を振り下ろすような豪快なスイングで、ボールを遠くに飛ばしていた。特に目を見張ったのは、グリーン周りのアプローチショットとパターだった。伊集院氏は、複雑な起伏のあるグリーンを目を細めてにらみ、絶対に寄りそうにない位置からでもやすやすとカップにボールを寄せたし、入りそうにない距離のパターでも、ボールを勢いよくねじ込んだ。ショートゲーム巧者であったのは、イマジネーション豊かであったからだろう。

グリーンを狙うショットの前に入念なスイングチェック=2019年8月、千葉のゴルフ場にて(筆者撮影)

伊集院氏はスコアをつけない。すべて記憶しているのだ。驚くべきことに、同伴競技者のスコアまで諳(そら)んじた。各ホール、誰がどのようなショットをしたか、全部覚えているのである。過去に訪れたことのあるコースの、各ホールのレイアウトやバンカー、池などハザードの位置までよく話してくれた。

聞けば、麻雀では他のメンバーの捨て牌(はい)を覚えているという。それでなければ「勝負にならない」とも。「その才能を他に生かせば、もっと世の中の役に立つのではないですか」と言ったら、「余計なお世話だ」と苦笑していた。

「もし、今日が人生最後のゴルフだったとしたら……」

私には忘れられない思い出がいくつもあるが、印象深かったのは、まだ私がゴルフを覚えたてのころのことだった。ゴルフ場に向かう車の中で、私は土砂降りの雨をうらめしそうに眺めていた。嫌そうな顔をしていたのであろう。伊集院氏に言われた。「もし、今日が人生最後のゴルフだったとしたらどうする。おまえは、雨だからといってやめるのか?」。むろん、びしょ濡れになりながらふたりで夢中になってプレーした。

まだ伊集院氏が40代後半のころ、「60歳を過ぎたら、おれは猛烈に仕事をする」と言っていた。聞けば、生まれた時に、韓国の風習で有名な占い師に将来を見てもらったそうだ。その時に、「この子は60歳を過ぎたら大成する」と告げられたという。まさしくその通りであったことは言うまでもない。

多忙な合間にも、氏はクラブを手放すことはなかった。毎週、1回か2回はラウンドしていただろう。2020年、くも膜下出血で倒れ手術を受けた後も奇跡的に回復し、仲間とのラウンドを再開していた。徐々に、それ以前の調子を取り戻しつつあったのである。

サービス精神旺盛で、人を気遣う伊集院氏との会話は、同伴競技者を和ませ、幸福にした。誰もが、「もう一度、伊集院さんとラウンドしたい」と思ったことだろう。それももはやかなわない望みとなった。

バナー写真:インタビューに答える作家の伊集院静氏=2017年11月10日(共同)