宗像大社:古代の神祭りを21世紀に伝える世界遺産

歴史 旅 文化 地域 皇室- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

宗像・沖ノ島における神の考え方は、玄界灘の海と島、そして海浜の特徴的な自然環境を基盤としている。その自然環境の独特な営みに神を感じ、宗像三女神として信仰し祭祀(さいし)を行ってきたが、それは単に九州北部という地域にとどまらず、東アジア情勢や日本列島における古代国家の成立とも密接に関わっていた。

航海の安全を願って祭られた三女神

宗像の神々は、日本最古の文献『古事記』(712年成立)と最古の正史『日本書紀』(720年成立)に登場する。『古事記』と『日本書紀』本文では、皇祖神のアマテラスオオミカミと弟のスサノヲノミコトとの間で、互いの所持品を交換し男女の神々を生み分けた際に、スサノヲノミコトの「刀剣」から誕生した、とされる。その神々は、『日本書紀』によると、タゴリヒメノカミ・タギツヒメノカミ・イチキシマヒメノカミの三柱の女神である。この時、アマテラスオオミカミの所持品「玉」からは、後の天皇家につながる男神が誕生している。宗像の女神たちは、『古事記』『日本書紀』(「記紀」)が語る日本神話において、最も重要な場面で登場する。

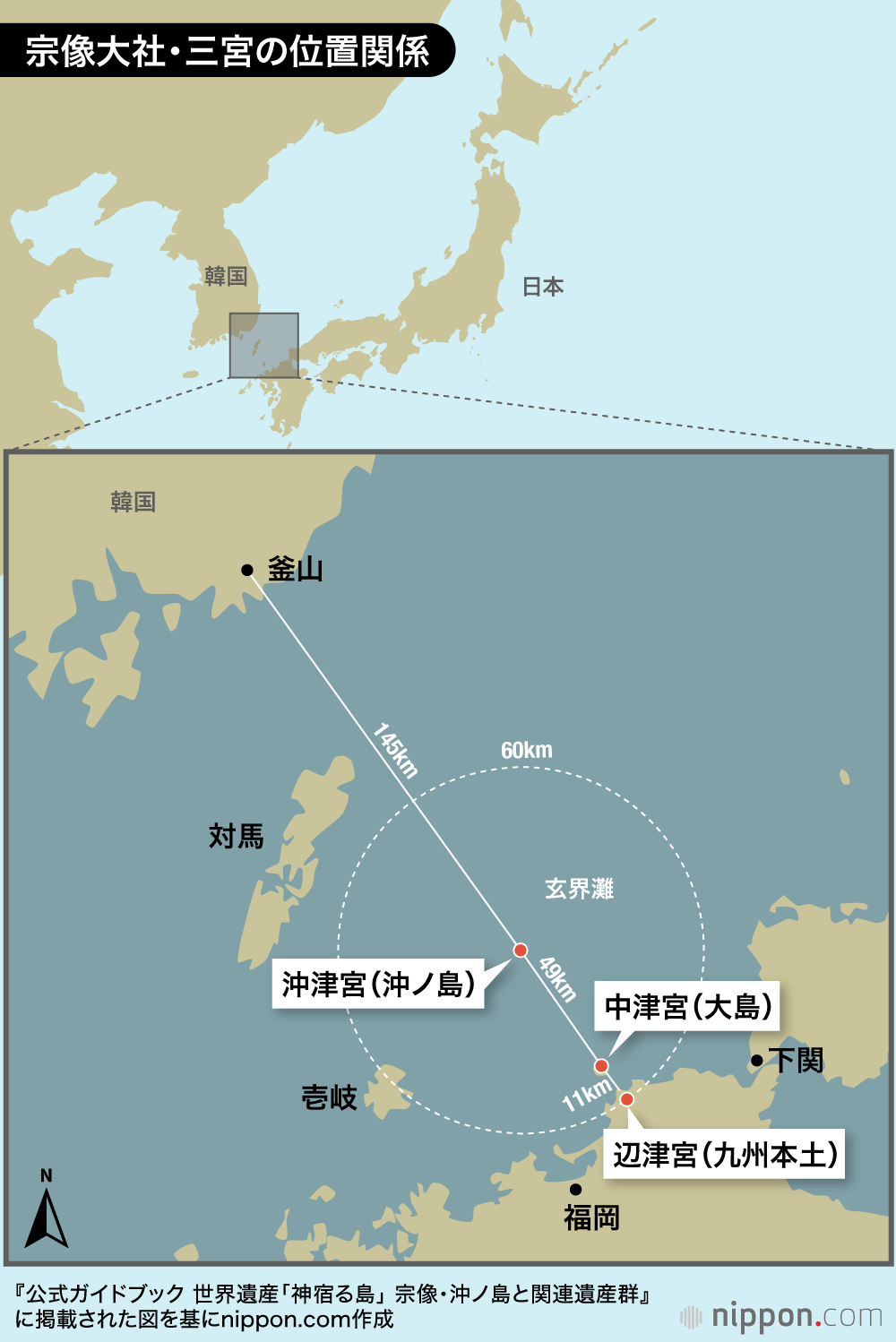

「記紀」では、三女神は沖津宮(おきつみや=タゴリヒメノカミ)・中津宮(なかつみや=タギツヒメノカミ)・辺津宮(へつみや=イチキシマヒメノカミ)の三宮に鎮座したとされる。沖津宮は陸から遠く離れた玄界灘の沖ノ島、中津宮はその手前の大島、辺津宮は九州本土・釣川(つりかわ)の河口の海浜にある。

沖ノ島にある沖津宮の本殿・拝殿

大島にある中津宮の本殿・拝殿

九州本土(福岡県宗像市)にある辺津宮の本殿・拝殿

沖ノ島は東西約1キロの小島であるが、島中央の最高峰・一ノ岳は標高243.1メートルと高く、白い巨岩が輝いて見える。その姿を遠くの海上からも見通すことができ、日本列島と朝鮮半島との間の海を航海する際、またとない目標となったはずである。また、この沖ノ島には真水が湧いている。現在は神職以外の上陸は許されないが、かつては玄界灘を航行中に貴重な飲み水を得ることができただろう。沖ノ島と中津宮のある大島とを視野に入れれば、他に目標物の無い広い海上で常に自らの位置を確認でき、朝鮮半島と九州本土との間を航行する際、進むべき方向を正確に知ることができる。

これに対して、辺津宮は釣川(つりかわ)の河口部にある。ここには、古代、大きな潟湖(せきこ=ラグーン)が存在したと考えられ、そこに面して辺津宮は鎮座する。まさに、『日本書紀』が「海浜におられる」と表現した景観である。ラグーンは、海と浜堤(海浜の砂の高まり)で区画された波静かな水域であり、海を渡る船舶が停泊するのに最適な地形である。宗像三女神への信仰には、このような島々と海浜の織りなす自然に神の存在を直観し、祭ることでその働きに感謝し航海の安全を願うことがその根底にあった。

貴重な品々を惜しげなく奉納

宗像の沖津宮・中津宮・辺津宮の三宮を結ぶラインは、倭国(わこく)大和朝廷の中枢、ヤマト(奈良盆地)と朝鮮半島とを最短で結ぶ航路上にあたり、その重要性は4世紀後半のものとされる考古遺物によって明確となった。この朝鮮半島と九州を結ぶルートは、対馬・壱岐を通る航路と同様、重要な航路となる。それには当時の東アジアの情勢が関係していた。

西暦317年、中国大陸では統一帝国の晋(西晋)が滅亡、東アジアの情勢は不安定となる。五胡十六国から南北朝(304~589)へ、中国大陸は混乱期となり、5世紀、朝鮮半島では高句麗・百済・新羅が相互に争う情勢となる。その中で日本列島の日本(倭国)は、百済との交流を進める反面、高句麗とは対立を深めていく。日本(倭国)と朝鮮半島の間では人間の交流がより活発化する中で、高句麗との間では軍事的な衝突まで発生する。そうした状況下、宗像を通過する航路の重要性は急速に増したと考えられる。

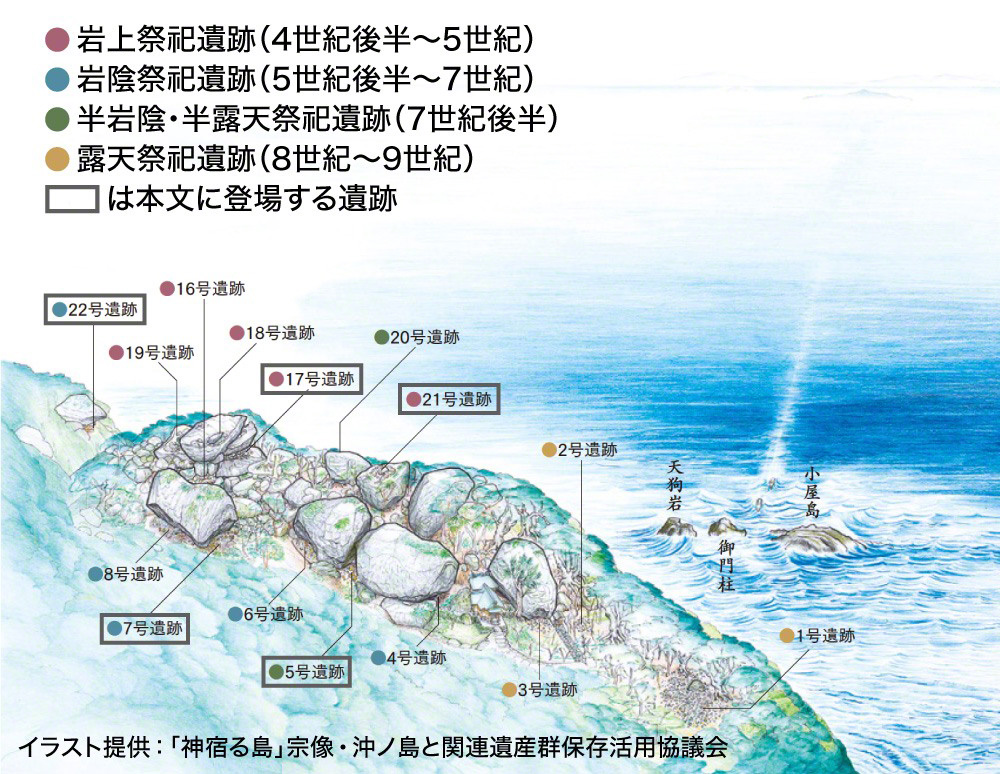

こうした時代において、沖ノ島では祭祀が執り行われるようになった。その祭祀遺跡は、沖ノ島の南側斜面、標高85メートル前後の地点にある。ここには13個の白い巨岩が集まり、この巨岩群の周辺で執り行われた神祭りへささげた品々がそのままの状態で残されていた。この点から、巨岩群は、島の神を象徴する存在、もしくは神の聖域として認識されていたと考えられる。

祭祀遺跡のうち最古のものは4世紀後半のもので、巨岩群の中で最大の高さ約10メートルに及ぶ巨岩の周辺にある。その1つ、17号遺跡では、その巨岩のわずかな隙間に、直径27センチの大型の銅鏡をはじめ、翡翠(ひすい)製の勾玉(まがたま)、碧玉(へきぎょく)製の腕輪、鉄製の刀剣類などが多数納められていた。古墳時代前期の大型古墳の副葬品と類似する、当時の貴重な品々である。朝鮮半島での緊張も高まる中、当時の大和朝廷にとって沖ノ島での神祭りがいかに重要であったのかを物語ると言えよう。

17号遺跡の遺物出土状況。21面もの鏡が上向きに重ねられ、巨岩の隙間に置かれていた

17号遺跡より出土した銅鏡

17号遺跡より出土した銅鏡

つづく5世紀の遺跡は、巨岩の上にある21号遺跡である。この遺跡は、巨岩上に石を並べ四角い区画を作り、中に多くの奉献品が残されていた。主なものは、鉄製の武器(刀剣、槍、鏃=やじり)や武具(冑=かぶと)、工具類(鉇=やりがんな、刀子=とうす、斧)と鉄鋌(てってい=鉄素材と推定される鉄板)である。5世紀、朝鮮半島との活発な交流を通じて日本列島には新たな技術がもたらされ、技術革新の時代を迎えていた。そうした革新的な技術を代表するのが、鍛冶と紡織である。これらの新技術により作られた最新の武器・武具、農具・工具、美しい布生地が神々への最上級のささげものとなった。後者は日本の神々へ奉納する貴重品「幣帛(へいはく=織物など)」の起源となったと考えられる。21号遺跡から出土した鉄製品は、技術革新によって登場した神へのささげ物であったと言えよう。

21号遺跡。中央の大石の上、石で囲んだ場所には、多くのささげ物が残されていた

律令国家の祭祀へと変遷

6世紀、祭祀遺跡は巨岩の岩陰に数多く残された。その典型例が7号遺跡である。ここでは、豪華な捧げ物が巨岩の岩陰の平たん面に整然と並べられた状態で出土した。金銅で飾った馬具、水晶の玉を柄につけた刀剣、錦と組み紐で飾った矢の入れ物「胡簶(ころく)」、盾の飾り金具、矛、馬上用の挂甲(けいこう=よろい)といった品々である。玉で装飾した刀剣など、伊勢神宮の御神宝につながる要素がみられるようになってくる。

7号遺跡より出土した馬を装飾する馬具「金銅製棘葉形杏葉(きょくようけいぎょうよう)」

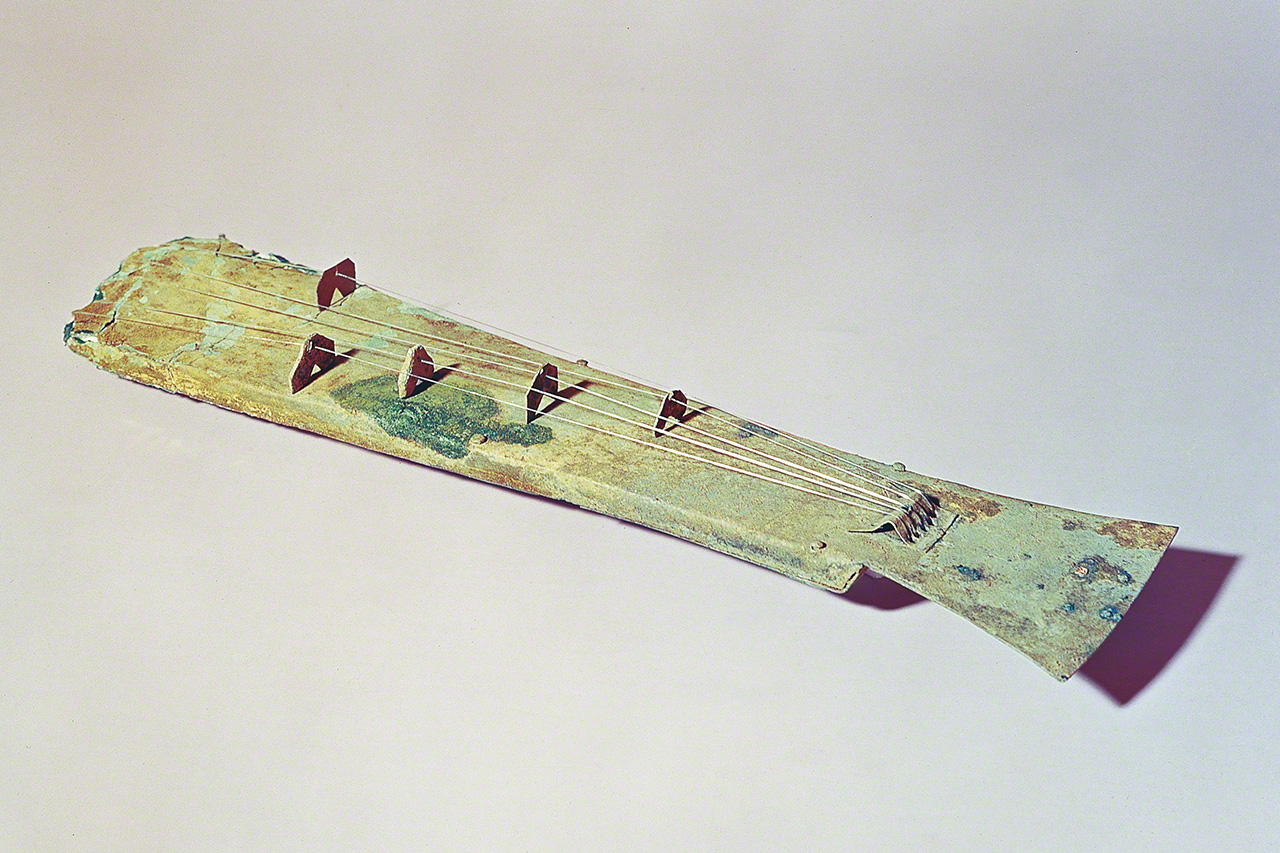

巨岩の岩陰にある22号遺跡(7世紀)、巨岩の岩陰とその外側にある5号遺跡(7世紀後半から8世紀)では、金銅製雛形(ひながた=ミニチュア)の御神宝が納められるようになる。金銅製の雛形には機織りに使う各種の紡織具と琴があり、皇祖神を祭る伊勢神宮内宮の御神宝と共通する。4世紀以降、神へのささげ物が、巨岩の上や岩陰に次々に納められ、祭祀遺跡として残されたと考えられる。

5号遺跡の遺物出土状況。奥の巨岩の隙間には金銅製の雛形五絃琴・雛形紡織具などが納められ、手前には祭祀で使った土器が残されていた

1・5・22号遺跡より出土した金銅製の雛形紡織具

5号遺跡より出土した金銅製雛形五弦琴

また5号遺跡からは、神饌(しんせん=神への供物)を盛る食器として使われた多数の焼き物が出土している。中には製塩土器があり、神祭りの場へ塩が持ち込まれていたことが分かる。この点も伊勢神宮の祭祀と共通する。7世紀後半、宗像・沖ノ島における祭祀は、皇祖神を祭る伊勢神宮の祭祀と共通する形へと整えられていた可能性が高い。これは古代の日本にとって沖ノ島が無視できない存在だったことを示している。それだけ朝鮮半島との交通は重要だったのである。航海術に長けた宗像の一族の力を借りずに朝鮮半島との往来は不可能で、宗像一族が祭祀の重要な担い手となったのもうなずける。

5号遺跡より出土した製塩土器

7世紀後半は、中国の律令制度を取り入れ、「倭国」は「日本」へと大きく転換した時代である。同時に、国の成り立ちを物語る「記紀」の編纂(へんさん)が始まった時代でもある。そのような時代背景の中で、宗像・沖ノ島での神祭りの形は、伊勢神宮内宮と連動して整えられた。この事実は、「記紀」神話で宗像三女神が皇祖神と深い関係で語られている記述と共鳴するように思われる。これを画期として、宗像・沖ノ島の祭祀は、古代律令国家の祭祀として整えられ、『日本書紀』で「天孫を助け奉り、天孫に祭られよ」(歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇があなたたちをお祭りします)という、宗像大社への御神命が明確になるのである。

21世紀への教訓

自然環境を基盤とする宗像・沖ノ島での信仰形態は、日本列島の各地で営まれた祭祀遺跡や、神社につながる祭祀の場と共通するものがある。自然からの恵みが多い一方で、自然災害も多い日本列島。自然に感謝と畏怖(いふ)を直感し神を祭る伝統のもと、自然への謙虚な気持ちと、節度を持った自然との付き合い方が育まれてきた。

自然から切り離されて暮らす都市部の住民も豪雨や地震などとは無縁ではいられなくなった現在、宗像・沖ノ島の古代祭祀から、われわれが学ぶことは決して少なくないはずである。

写真提供=宗像大社

バナー写真=沖ノ島(筆者撮影)