野党結成気運の中の1985年地方選挙

この年(1985年)の11月には台湾で地方選挙があったので、また私は勤務先の香港から台湾に出掛けた。今回は選挙事情視察ということで公費出張を認めていただいため、香港出入境には公用パスポートを、国交の無い台湾の出入りには一般パスポートを使い分けるという最初で最後の奇妙な経験をした。11月12日まず高雄に着き、15日投票日前日の台北に入り、19日まで滞在して選挙結果などへの関係者のコメントを尋ねて歩いた。

1983年の増加定員選挙では「党外後援会」の共同スローガンは「民主、自決、救台湾」だったが、この年は「新党、新気象、自決、救台湾」となった。「民主」のところが「新党、新気象」に置き換えられたわけである。美麗島事件後の復活した国会の増加定員選挙と翌年の地方選挙で一定数の当選者を出して復活した「党外」勢力の間では、「台湾の前途の住民自決」という台湾ナショナリズムの台頭とともに、野党の結成(「組党」)が次の課題として急速に浮上していた。そして1984年9月には「党外公共政策会」を結成し、さらに各地の支部を作って選挙時に限らない政治団体の組織を目指し、これを違法とする国民党当局と緊張が深まっていた。

当時副総統であった李登輝氏と本省人政治家のトップを争っていた内政部長の林洋港氏の「3パーセントの戒厳令」(戒厳措置は3パーセント実施されているだけだ)という名(迷)言が物議を醸したのもこの頃であった。1981年選挙で当選した陳水扁氏、謝長廷氏、林正杰氏など、美麗島事件弁護士その他の新人にとってはその政治的キャリアをさらに伸ばせるかどうかの選挙でもあった。特に陳水扁氏は出身の台南県の県長に立候補していた。一方の国民党は江南事件という前年からの政治的大波を何とか乗り切って「党外」の挑戦を迎えたのであった。

1958-60年の中国民主党の挫折、1979年の美麗島雑誌集団による「党名の無い党」結成の挫折(美麗島事件)の後、3回目の「組党」運動が始まっていたのである。この選挙で国民党が大きく崩れるだろうとの予感はしなかったし、選挙結果もそうであった。しかし、今振り返れば、その後一年もたたないうちに野党=民主進歩党が結成されている。国民党一党体制を守っていた戒厳令体制が「死に体」となっていくプロセスはもう始まっていたのだと思う。

柯旗化先生との出会い

この時の訪台では、高雄で柯旗化先生という人と知り合った。出張扱いだったので台湾では日本の対台湾窓口・交流協会のお世話になった。うろ覚えだが、柯先生と知り合ったきっかけはおそらく交流協会の高雄事務所の紹介だったと思う。書斎の片隅に保存してあった当時の予定帳によると、13日夜に三島泰正高雄事務所長の宴席があり、翌日朝9時「柯先生来る」と記してある。前日の宴席に柯先生も相客に呼ばれていて、選挙の様子を知りたいなら案内してあげましょうということになったのだろう。中国語で「○○先生」と言えば「○○さん」と呼ぶのと同じだが、柯さんは高等学校の英語教師をしていたこともあって、まさに日本語で「先生」と呼び掛けるにふさわしい雰囲気の人柄だったのでおのずと「柯先生来る」とメモしたのだと思う。

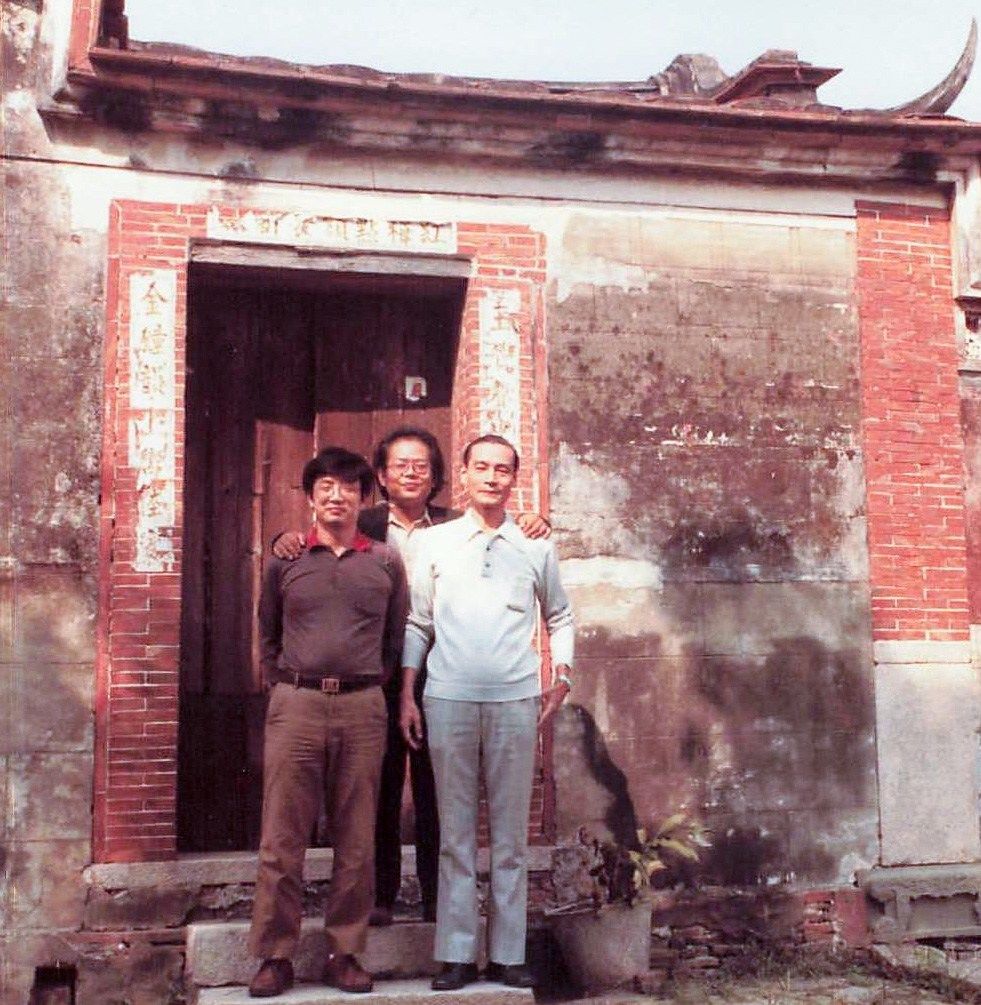

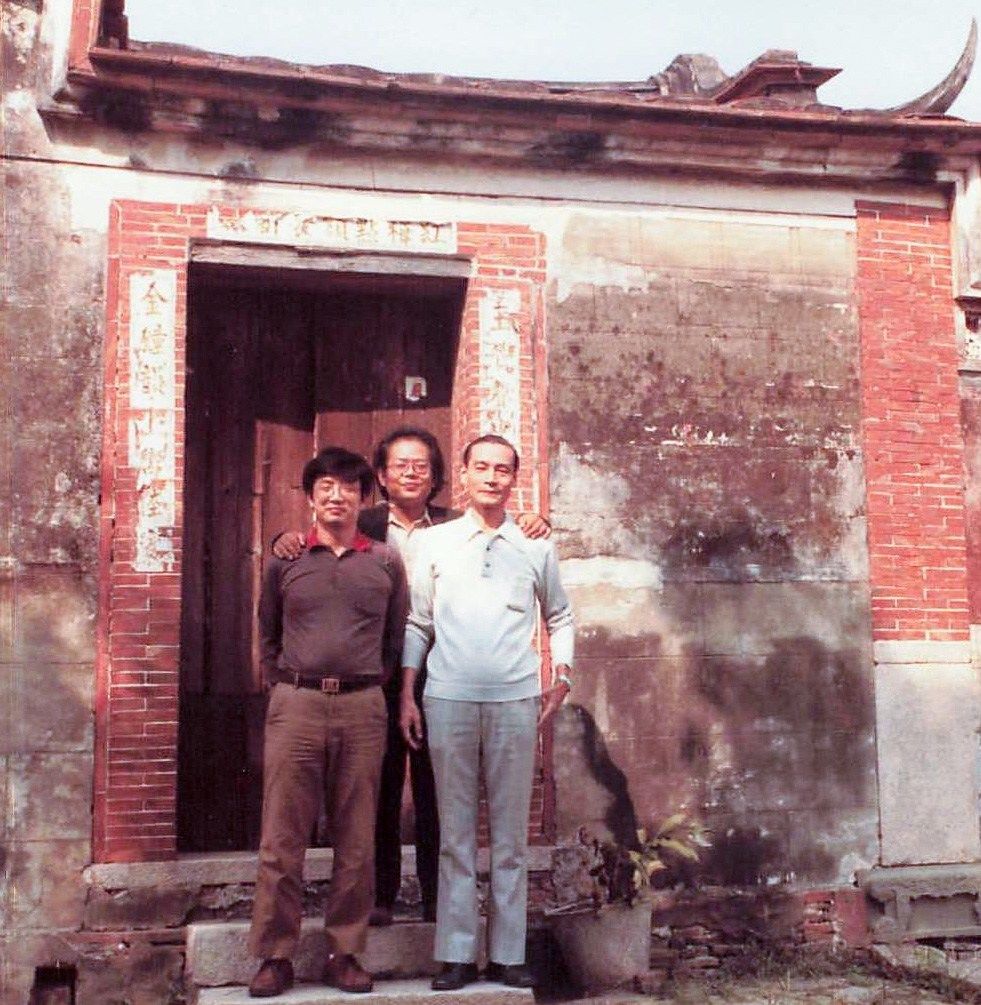

柯旗化氏(前列右)。左が筆者、後列が林瑞明君、麻豆鎮の林家跡で(筆者提供)

柯旗化先生は元政治犯であった。政治研究であれ何であれ、長期戒厳令期から民主化期にかけて台湾での現地調査を一定の期間続けた人は、何らかの形で「元政治犯」に出会う。そもそも私の最初の訪台(1973年)の時にお会いした楊逵さんも元政治犯であった。楊逵さん(1906-85年)は日本植民地時代に活躍した農民運動活動家で文学者でもあったが、戦後初期その言論活動が国民党当局の忌避に触れ「緑島送り」(後述)となった経験を持っていた。楊逵さんのことは回を改めて回想したい。

共産党取り締まりを名目とした「白色テロ」体制下の「政治犯」には、外省人も本省人もいた。そして本省人なら「日本語人」(戦後の中華民国統治下でも引き続き日本語で同世代と会話し、さまざまな知識の獲得などを日常的に行っていた人々)であることがほとんどであった。本省人の元政治犯は世代的には台湾の「戦中派」にあたり、日本植民地期の学校教育経由で知的な自己形成を行った人々だったからである。柯旗化先生(1929-2002年)もそうだった。私と柯先生と二人だけなら終始日本語で会話し、柯先生が会わせてくれた人が戦後世代だったら中国語、その人と柯先生とは台湾語(福佬語)で話すという言語関係だった。

14日朝、柯旗化先生は約束通りホテルに迎えに来てくれた。そして、まず「第一出版社」に行った。そこが彼の家で、1階が会社、2階以上は住居という台湾の街中に見られる典型的な住宅兼店舗の造りだった。2015年に再訪した時、ここは第一出版社という看板も家の造りもそのままに「柯旗化故居」という柯旗化先生の記念館になっていて、柯旗化先生の生涯を語る写真や家族に宛てた獄中書簡などが展示されていた。

第一出版社のある通り(筆者撮影)

「柯旗化故居」の一階入口(筆者撮影)

第一出版社に着くと、ちょうど作業をしていた奥様に私を紹介してから、今こういうのを出していると言って棚から取って手渡されたのが『台湾文化』という雑誌で、見開きには柯旗化先生の筆になる「母親の悲願」という詩が掲載されていた。台湾現代史最大の悲劇二・二八事件に倒れた息子を思う母の気持ちを語った詩で、「党外」の集会で朗誦して共感を得たものだそうである。二・二八事件についての公然たる追悼と見直し要求の社会運動が始まるのにはあと一年半ほど待たなければならないが、今思えばこの時すでに元政治犯があえてリスクを取るようになっていたのである。柯旗化先生が逝って18年をたった今でもネットで検索すると自分のフェイスブックのページにこの詩を掲げて記念する人がいる。

自叙伝『台湾監獄島』

高雄で初めてお会いしてから7年後の1992年、柯旗化先生は日本語の自叙伝を出版した。タイトルは『台湾監獄島』(東京:イーストプレス)。柯先生は、1回目は1951年から53年にかけて、2回目は1961年から76年にかけて、合計足かけ17年の牢獄生活の大部分を緑島の政治監獄ですごした。

『台湾監獄島』表紙(筆者撮影)

緑島は台湾東部の街台東の沖合にある小島で、日本植民地期に台湾総督府は、ヤクザ者や住居不定者を収容し、更生させる施設を設置していた。戦後台湾を統治することになった国民党政権は、ここに政治犯収容所を置いたのである。沖合の孤島はまさに逃亡不可能な監獄島だったが、1949年以来の長期戒厳令下で「反乱懲罰条例」や「共産党スパイ摘発条例」などの極めて抑圧的な治安法令の支配下にあり、時にそれらの法令さえ踏みにじって弾圧が行われる状況は、台湾全島に及んでいた。運良く死刑を免れ刑期を終えて釈放されても、元政治犯として引き続き政治警察の監視とハラスメントの対象であり続けた。この間家族が辛い目に遭ったことは言うまでもない。これらの法令が最終的に廃止・改正されるのは柯旗化先生が自叙伝を出した1992年である。それまでは、台湾全島が監獄だった、つまり「台湾監獄島」だった。

2020年2月政府の行政院移行期正義促進委員会が発表した数字によると、前記の治安法令に基づき「白色テロ」時代に政府が立案した政治犯案件数は1万8000件あまりであるという。1件あたり少なく見積もって10人が逮捕・尋問(甚だしくは拷問)などの圧迫を受けていたとすると、「白色テロ」の被害者総数は18万人強と推定できるかもしれない。そして、その周囲にそれぞれの家族や友人たちがいた。冒頭に紹介した柯旗化先生の場合は、弟も投獄され、母、妻と3人の子どもが息子・夫・父なき十数年を強いられたのである。

息子・柯志明さんの述懐

ところで第一出版社と言えば、私は『台湾文化』を出版している出版社として初めて出会ったのであるが、台湾の受験生の間ではつとに有名な出版社であった。出版社名を知らなくても同社の『新英文法』といえば長く台湾の大学受験用英文法参考書のベストセラーであった。私が後年記念に購入した一冊の奥付には「中華民国74(1985)年9月増補改訂版第58版」と記してある。「第58版」は58刷りの意味である。柯先生はその編著者であった。前記のように柯先生はもともと高校の英語教師で、最初の牢獄生活から戻った後の1960年にこの本を出し、その翌年に再度投獄されてしまうのだが、この本が売れに売れて父を牢獄に奪われた留守家族を支えたのである。先生は獄中でも同書の改訂に努めたという。

柯旗化氏編著の『新英文法』(左)と同作の小説(右)(筆者撮影)

長じて台湾の高名な社会学者となった柯旗化先生の長男柯志明さん(1956-)は、『台湾監獄島』の中国語版(第一出版社、2002年)の後書きで「(父は)決して世に功績を誇るような大人物ではない、いささか天真爛漫で職責に忠実で人として信ずるに足る一個の凡人である」と柯先生の為人を評している。まことにその通りで、私が1985年11月初対面の際も「純な人」というのが第一印象であった。柯志明さんはさらに「私たちが耐えがたいのは、そのような人があの時代のあのような残酷な仕打ちを受けなければならなかったことである」とも述べている。政治犯の息子として青春を生きぬいた人の述懐である。傷を癒すには時間がかかるが、時間と経済発展だけでは癒やされない傷もある。こうした傷を癒すには、まずは台湾が監獄島でなくなる必要があったのだと思う。

柯旗化先生の夢

時間を1985年11月14日に戻す。1階の第一出版社から2階の客間に上がりその客間で少しお話しを聞いてから、さあ出掛けましょうか、ということになり、まず高雄市内の市議会議員立候補者の事務所を二三見て回り、それから台南に寄って、成功大学の林瑞明さんをピックアップし、台南市郊外の麻豆鎮に行った。今残っている写真をみると、そこで台南県長に立候補している陳水扁氏の選挙本部を参観し、また多分、林瑞明さんの発案で麻豆の林家という旧家跡を見学したようである。

麻豆鎮の陳水扁選挙本部(筆者撮影)

その後記憶も記録も確かでないのだが、数年間は高雄に行けば柯旗化先生に会いに行っていたと思う。その間に一言だけはっきりと覚えているのが、柯旗化先生が私に語ってくれた夢である。確か長期戒厳令が解除された(1987年7月15日)直後の10月に訪台した際ではなかったかと思う。脈絡無しに唐突な感じで「私の夢は彭明敏先生(1923−)がアメリカから帰国して総統選挙に立候補することなんですよ」と述べられたのである。

彭明敏氏(時事)

彭明敏氏とは、1964年台湾大学政治学科教授の時に「台湾人民自救宣言」を発表しようとして逮捕され、70年自宅軟禁中に台湾を脱出、最終的には米国に政治亡命して、この当時は俗に「台湾独立のゴッドファーザー」と称されていた人物である。柯旗化先生からその夢を伺った時は、野党民進党は存在し戒厳令は解除されて体制移行のブレイクスルーは現実のものとなっていたものの、彭明敏氏は在米、総統は蒋経国氏、李登輝氏は副総統であり、まだ国会の全面改選は実現しておらず、体制移行してどのような政治制度となるのか、否、それをどのように決めるかも定かでは無かった。

だが、柯先生のこの夢は実現した。柯旗化先生の回想録が出版された年までに政治的自由化はさらに進展し、彭明敏氏は帰国を果たした。そしてさらに4年後に実現した初めての総統直接選挙に、国民党から立候補した李登輝氏の対抗馬として民進党から立候補した。選挙結果は李登輝氏の圧勝だったが、彭明敏氏の帰国、総統選挙立候補という柯旗化先生の夢は、私に語ってくれた時から10年もたたずに実現したのである。

バナー写真=「新党、新気象、自決、救台湾」のスローガンを掲げる「党外」候補の選挙本部(筆者撮影)