「ビーフンをふるまってやっと辞去した」

1973年の初めての訪台でお会いした台湾本省人の知識人の中に葉榮鐘(1900-1978)さんという方がいた。これも台湾文学研究者の河原功さんが同道してくださって、3月6日、台中市内のご自宅にうかがったのである。写真はその時に撮らせていただいた奥様の施繊繊さんとのツーショットである。もう40年以上前の写真なのですっかり変色してしまった。

葉榮鐘・施繊繊さん夫妻(筆者撮影、1973年3月6日)

日付まで分かるのは、河原さんが旅日記を付けていたからであるが、実は葉榮鐘さんの日記に私たち二人の訪問についての記載があるからでもある。葉さんの遺稿は、既刊の著書や未公刊の日記、書簡、漢詩などを含めて、没後かなりの時間をかけて遺族が整理して、『葉榮鐘全集』(全9集11冊、台中:晨星出版、2002年)として刊行された。また、これらの遺稿の原本や蔵書は新竹にある清華大学に寄贈され、整理されて公開されている。私も、同大学柳書琴教授のお世話で閲覧したことがある。

日記は上下二冊に分けて収録されている。戦前の一時期の分が日本語で書かれている他は全て中国語である。日本企業製の見開き一週間のビジネス手帳が使われていて、記述は一日分長くて5,6行、身辺の事柄を淡々と記しただけのもので、個人的な感想、見解などはほとんど記されていない。それもそのはず、戦前は台湾総督府特高警察の目があり、戦後は長期戒厳令下にあった。1947-54年の間はかくも簡潔な日記さえ残されていない。

さて、その日記の記述である。1973年3月6日の条には次のように記されている。「午前10時に河原が若林を伴って約束通り来訪した。正午まで話していたけれどまだ帰らないので、家内がビーフンを作ってごちそうした。食事をしてから1時40分になってやっと帰った」。[上午十時河原偕若林如約來訪,談到中午猶未去,內子乃做炒米粉餉客,飯後一時四十分方辞去。]

台北の本屋で『全集』を見つけて購入して帰り、それからさらに何年も経ってから自宅の書庫でふと思い立って葉日記の頁をめくって該当部分を探し当てたのである。私は思わず周りを意識した。もちろん、採光のよくない自宅の狭い書庫に他に人影があるはずもなかったが、この一条の「やっと[方]」という副詞は、人の家に訪客たるの礼儀をわきまえなかった青年期の恥を思わせるに十分であった。

ただ、当時の私はまことに天真らんまん、葉さんが内心苦笑いしただろうとは想像だにせず、南部、東部を一回りして、中央山脈を越える中部横貫公路経由で台中に戻るともう一度葉さんを訪問した。そのとき、葉さんは霧峰林家(後述)の屋敷跡に案内して下さったのであった。

三十数年後の後悔

それから三十数年の星霜を経て、葉日記の記述を発見した時の私は、当時の葉さんに近い年齢となっていた。そして、その時までに自身の台湾研究も日本植民地統治時代から台湾現代史に広がっていた。その間、私も人の親となり、子の巣立ちを見守る秋を迎えていた。そのような私にとって、この条に接したことは一つの衝撃だった。それは単に自分の恥多き青年の日の1こまがすでに活字になって公開されてしまっているということだけではなかった。そのことが私に、葉榮鐘先生に申し訳ないことをしたのではないかという一つの後悔を喚起したからであった。

大学院修士課程に入った私は、日本植民地統治時代の台湾漢人の政治・社会運動を研究テーマとすることに決めていて、台湾研究の古典とされる矢内原忠雄の『帝国主義下の台湾』や修士課程入学直後に出版された許世楷『日本統治下の台湾——抵抗と弾圧』(東大出版会、1972年)、さらには許著が多く依拠している台湾総督府警務局編『台湾総督府警察沿革誌第三巻 台湾社会運動史』などを読んでいた。

葉榮鐘著『台湾民族運動史』表紙(筆者撮影)

1973年3月当時はすでに葉さんが、日本植民地統治期の台湾議会設置請願運動や台湾文化協会運動など穏健派政治運動のリーダーであり、最大のパトロンでもあった、台湾中部の大資産家霧峰林家の当主林献堂の秘書を務めた人物であること、さらに許著に先立って、戒厳令下の台湾で『台湾民族運動史』(台北:自立晩報社、1971年)を執筆した人物であるであることを知っていた。だからこそ、研究対象に一歩でも近づきたいと面会を希望したわけであった。

霧峰は台中盆地の中央山脈寄りの山麓に位置している。清代乾隆初期には、この辺りはまだいわゆる「番界」の外にあたり、先住民族との衝突がありえる地域であったが、林家の祖先はそこに入植して同地の豪族に成り上がった。以後周囲の豪族との争闘、官との相克などの曲折はあったが、清末には私兵を擁して山地に入り込み樟樹を伐採、樟脳生産で巨富を築いた。一族からは科挙の郷試に及第した挙人も輩出した。

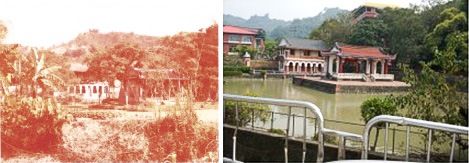

1973年3月(左)と2016年(右)の莱園(霧峰林家の庭園)(共に筆者撮影)

霧峰林家が林献堂のリーダーシップの下、日本植民地期に穏健な批判勢力としての存在し続けたこと。戦後初期国民党政権とも複雑な相互関係があり、林献堂は最後には蒋介石の支配を嫌って台湾を離れ、東京久我山で客死したこと、こうしたことまで視野に入れれば、霧峰林家の盛衰は、台湾における漢人の歴史の多くの部分を代表する歴史であるといえる。

葉榮鐘さんは、中部の港町鹿港の商家の生まれで、9歳から公学校に上がり、同時に書房でも学び始めた。公学校は台湾総督府が設けた植民地初等教育機関で、「国語」(日本語)を教え込むことに重点が置かれていた。書房はいわば台湾式寺子屋で、漢字・漢文を教える民間の伝統的教育施設だった。葉榮鐘さんが後に中国語も日本語も書ける人材として政治運動関係者に重宝がられたが、その背景にはこうした二重の教育経験があるだろう。

ただ、こうした教育を受け始めた頃父親が亡くなって家は傾きはじめ、公学校卒業後は薬局に雇われるなどして働かなければならなかった。だが、向学心に目覚めた葉少年は進学がしたかった。そんな時に、彼が学んだ鹿港公学校の教員をしていた施家本という人が、林献堂の日本語秘書になり、葉さんを林献堂に紹介した。林献堂は自分の子どもを東京に留学に行かせようとしていたので、葉少年も一緒に留学させることにした。時に1918年であった。

1910年代になり公学校が一定程度普及すると、植民地台湾の教育制度は、台湾総督府医学校や師範教育を行う同国語学校以外の中等以上の学校制度が未だ不備であったため、台湾漢人の富豪の多くが子弟を日本に送り出すようになり、中には初等教育から日本本国の学校に入れるものも出てきた。林献堂の子ども達もこの例であり、葉少年はいわば大富豪の子弟の「御学友」として東京で学ぶこととなったのである。

かれは一種の上級学校進学の予備校である神田正則学校に入学したのであるが、1921年には林献堂に呼び戻され、彼の日本語秘書となり、その後1927年に林献堂が長い世界漫遊の旅に出るまで務めた。この時青年葉は林献堂に求めて再度の東京留学を援助してもらえることになり、中央大学に留学、1930年に卒業するやまたまた林献堂に呼び戻され、同年穏健派が作った台湾地方自治聯盟という団体の書記長を務めることとなった。

葉さんはこのように、穏健派のリーダーにしてパトロンである林献堂にたいへん近い存在として1920年代から30年代前半の台湾人抗日政治・社会運動の事情に通じた人物であった。私の記憶では「葉さんは裏も表も知っているから、教えてもらってきたらいいよ」というのが、当時アジア経済研究所の研究員だった戴國煇さんの推薦の弁であった。

私の悔恨とは、三十数年前のあの時、私はまさにこのような人物としてしか、自分の今から思えば狭い研究関心に有用な情報を提供してくれそうなインフォマントとしてしか葉さんを見ていなかったのではないかということである。自分の目の前に現れた、中国服を折り目正しく着こなし、日本から来た初対面の若造に丁寧に接してくれた紳士をそのような存在としてしか見ていなかった——それは葉さんにたいへん失礼であったのではないか、という思いが、彼の日記の数行を目にしたときに、突き上げてきた。

戦前の抗日政治・社会運動経験者の人々の人生は戦前で終わったわけではない。かれらにも戦後の日々、いわばポスト・コロニアルの歳月があったのである。それに思いを致すこと無く、戦前の事情をよく知っている人、自分の論文に役立ちそうなことを教えてくれそうな人、そんな狭い態度で接していたような気がする。そんな態度は間違いだったのだ。

「述史の志」

そんなわけで、私は葉さんが戦後の歳月をどう生きたのか、もっと広く言えば台湾抗日知識人のポスト・コロニアルの歳月とは如何なるものであったのかについてがぜん興味が湧き、葉さんの戦後の著作や、遺族が整理・公表してくれていた日記や書簡、林献堂ら関連する人物についての資料などを読みあさった。

そうして分かってきたのは、次の2点だった。第一は、葉さんが自分の生きてきた台湾の同時代史を書き綴っていこうという意志を持ち続け、そしてそれをついに前記の『台湾民族運動史』として実現したということである。彼は1930年代後半にはすでに自分が従事しまた目撃してきた台湾人の植民地統治批判の政治・社会運動の歴史を書こうという志を抱くにいたったが、その後の戦時体制がそれを許さず、戦後初期の二・二八事件などの動乱もそれを許さなかった。しかし、かれはその志を捨てなかった。

それを私は自分の論文では「述史の志」と呼んだ。長男への手紙の記述などを見ると、1965年戦後ながく勤務した彰化銀行の退職後には、彼自身の言葉をそのまま引用すると、「自伝」、「先賢印象記」、「台湾政治運動史」、そして「国家統治下二十五年史」の4つの歴史叙述を志していたらしい。「自伝」や「先賢印象記」は、幾本かの歴史エッセイとして諸雑誌に発表され後に彼の随筆集に収められ、また「台湾政治運動史」は『台湾民族運動史』として刊行された。

「国家統治下二十五年史」は実現しなかった。当時はまだ日本植民地統治期に触れる際にも国民党版の中華ナショナリズムに沿った記述が求められる時代であった。70年代に入り「党外」と称されるオポジションの活動が次第に活発化する中でこうした状況への挑戦が開始され、『台湾民族運動史』もその一端を担う形となったといえるが、それでもこの書物では、国民党の反共国策に合わせたのか、1920年代の抗日運動左派に関してはほとんど触れられていない。こうした状況では、直接的に国民党の統治に語り及ぶ「国家統治下二十五年史」を書くことは政治的障碍が大きかったといえるだろう。ただ、葉榮鐘日記には、その志の背後の心情を窺わせる新体詩と漢詩がそれぞれ一首ずつ残されている。

●1970年10月25日(新体詩)

但願這是一場惡夢 一覺醒來月白風清 無恥與殘虐隨風消失

歧視與壓迫化於無形 憤怒不再動我的心火 醜惡不再污我的眼睛

●1971年10月25日(七言絶句)

年年此日最傷神 追悔空教白髮新 送虎迎狼緣底事 可堪再度作愚民

人の親としての最後の務めを果たしながら

分かってきたことの第二点は、彼がその「述史の志」を実現していく過程が、葉榮鐘・施繊繊の夫妻が子女の「巣立ち」を見守るという人の親としての最後のつとめを果たす歳月に当たっていたことである。実はこの間夫妻は東京に嫁した長女の病死という不幸に見舞われていたが、日記には長男のアメリカでの博士学位獲得、初孫の誕生、次女の婚約と婚約者との訪米、次男の大学進学のことなどが淡々と綴られている。

これら2つのこと、葉榮鐘の「述史の志」、それを実現していく歳月が葉夫妻にとって人の親としての最後の務めを見事に果たす歳月であったこと、これらを知って、私はようやくあの時の夫妻の実際の姿にいささかなりとも近づけたのではないかと感じた。そして、これは私自身の勝手な言い分にはなるが、葉さんへの申し訳なさの幾分かは解消できたのではないかとも感じたのである。しかし、この時葉さんはとうにこの世の人では無かった。やはり後悔というのは先には立たないのである。

バナー写真=『葉榮鐘日記』(上、下)(筆者撮影)