ノーベル文学賞からプロレタリア、耽美派作家まで:戦前・戦中の抑圧下に編まれた傑作文学

Books 歴史 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

プラトニックな恋愛青春小説

昭和の文豪といえば昭和43(1968)年、日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成(1899-1972)を外すわけにはいかない。代表作『伊豆の踊子』は大正から昭和へと元号が変わる年に刊行された短編小説である。

主人公は東京の旧制高校の二十歳(はたち)の「私」。修善寺から湯ヶ島へと伊豆の山中を一人旅するうち、旅芸人の一座と行き会い一人の踊子に目がとまる。白粉(おしろい)で大人びたように見えたが、まだ14歳の子供だった。

温泉宿を巡る一座と旅をともにするうち、踊子に情が移っていく。「私」は下田の港で一座と別れ、東京へ戻る船中、見送りに来た彼女を思い、ひと目もはばからず涙を流す。

川端は旧制一高時代、19歳のときに初めて伊豆を旅行した。その時の体験を基に27歳で執筆した旅情あふれる本作は、プラトニックな恋愛青春小説と読める。

初の長編小説、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」の書き出しで知られる『雪国』は一転して、性愛を踏まえた恋愛小説である。昭和12(1937)年、川端は38歳になっていた。

親譲りの財産で無為徒食(むいとしょく)の「島村」は、越後湯沢の温泉宿で「駒子」という美しい女性と出会う。島村には妻子がいるものの、気ままな暮らしに身を任せ、気が向いたときに駒子に会いに来る。

島村は「結局この指だけが、これから会いに行く女をなまなましく覚えている」「人間は薄く滑らかな皮膚を愛し合っているのだ」と思っているが、芸者となって雪国で暮らす駒子は、島村をいちずに思い詰め、彼が訪ねてくるのを心待ちにしている。その一方で、島村は駒子の妹分の「葉子」に惹かれていく。それが結末の悲劇へとつながっていくのであった。

作家の伊藤整は「近代日本の抒情小説の古典」と評しているが、『雪国』は男女の微妙な心理描写に、「美しい日本」の象徴として移ろう季節の情景描写を巧みに織り込んだ、川端文学の一つの到達点というべき最高傑作であるだろう。

プロレタリア文学の傑作

この頃はまだ作家の創作活動は自由であった。しかし、次第に暗雲が垂れ込める。

大正末期から社会主義が台頭し、プロレタリア文学が花盛りとなる。だが、大正14(1925)年に国体護持(天皇制)を目的として社会主義思想を取り締まる治安維持法が制定され、さらには昭和3(1928)年、共産党の躍進を恐れた田中義一内閣は、同法の改正により大弾圧に乗り出した(最高刑は懲役10年から死刑に改悪された)。

こうした時代背景のなかで生まれたプロレタリア文学の傑作が『蟹工船』である。小林多喜二(1903-1933)は、北海道小樽の商業高校を卒業すると地元の銀行に就職し、かたわら同人誌を発刊して短編小説を寄稿していた。

当時、北海道の沖合で取れた蟹は、製造工場を備えた母船で缶詰にされ、生産量は拡大の一途となるが、労働条件は過酷であった。物語は、母船で働く労働者が、虐待に近い労働条件の改善を求め、ストライキを敢行するものの、官憲の弾圧によってつぶされてしまうまでを描く。

本作は昭和4(1929)年に左翼系の雑誌で発表されたが、発禁処分となる。特高警察に目をつけられた小林は、非合法の共産党員となり地下に潜るが、ほどなく逮捕され、拷問の末に獄死した。

今日、プロレタリア文学は遠い過去のものとなっているが、『蟹工船』だけは生き残り、現代でも読まれている。当時は観念的な作品が主流だったが、志賀直哉に私淑(ししゅく)した小林は、そのリアリズムの手法をまねて綿密な取材を基に悲惨な労働者の生活実態を活写した。松本清張は「プロレタリア文学を一般の読者に認識させたことでも一つの功績であった」(『昭和史発掘』に収録された「小林多喜二の死」)と書いている。

怪人二十面相VS明智小五郎・小林少年

重苦しい空気に包まれる世相となりつつも、庶民は娯楽を求めた。大正から昭和にかけて、娯楽作品のなかでも探偵小説の分野で草分けとなった江戸川乱歩(1894-1965)が人気を博していた。

乱歩は『D坂の殺人事件』で名探偵・明智小五郎を初登場させ、以後、いくつもの作品で明智が活躍する。他に代表作として猟奇色を加味した『陰獣』『人間椅子』『屋根裏の散歩者』があるが、今でも乱歩が支持される作品となったのが『怪人二十面相』ではないか。

同作は、昭和11(1936)年、初めて乱歩が少年向けの娯楽作品として『少年倶楽部』に連載したものだが、子供たちは名探偵の明智と怪人二十面相との丁々発止の対決劇に一喜一憂した。

二十面相は、神出鬼没、変装術に長け、誰も素顔を見たことがない。しかも、宝石や美術品など「非常に高価な品物を盗むばかりで、現金にはあまり興味を持たない」し、「人を傷つけたり殺したりする、残酷な振舞は、一度もしたことが」ないという盗賊。大胆不敵にも、事前に犯行の予告状を送るのを常とする。

実業界の大立者から首尾よく帝政ロシアのダイヤを盗んだ二十面相は、今度は子息を人質にとって、国宝級の仏像との交換を要求する。ここで明智の出番となるかと思いきや、名探偵は「満州国政府の依頼を受けて新京へ出張中」とのこと。代わって、助手の少年探偵・小林芳雄が仕事を引き受ける。いきなり真打ち登場とならないところが乱歩の筆の運びの巧みなところである。

いよいよ明智が帰国するのは、物語の中盤。読者は、巧妙な手口でやすやすと宝物(ほうもつ)を盗む手ごわい難敵に、名探偵がどう知恵比べで挑んでいくのか興味津々となる。本作は圧倒的に支持され、シリーズ化された。だが、太平洋戦争が始まり、戦況が悪化すると娯楽作品にも検閲がかかるようになり、乱歩作品は書店から消えていった。

「銃後の人たちに知ってもらいたい」

「両側は見渡す限りの青々とした麦畑が、何時までも続き、茫漠(ぼうばく)たる原野の所々に棄て去られた壁ばかり残った部落が点々とある」

昭和13(1938)年5月5日、中国大陸の奥地に向かう軍用列車に乗車した火野葦平(1907-1960)が目にした光景である。彼は、31歳になったこの年、『糞尿譚(ふんにょうたん)』で芥川賞を受賞。折しも大陸に従軍中であったため、中支派遣軍報道部勤務を命ぜられ、徐州会戦に従軍することになったのだ。

この時の見聞を日記形式で記したのが『麦と兵隊』である。最大のヤマ場は、随行した部隊が中国軍に包囲され、集中砲火に見舞われる下り。多大な犠牲を払いながらも勇猛果敢に奮闘する兵隊の姿が感動的に描かれている。

作家も戦争遂行に利用された時代であった。軍の要請で、文藝春秋社を興した作家の菊池寛が音頭をとり、久米正雄、丹羽文雄、佐藤春夫、林芙美子ら「従軍ペン部隊」が大陸に派遣された。新進気鋭の火野であれば激戦の奥地まで送り出しやすかったのであろう。彼は戦意高揚のための執筆を余儀なくされたのだ。

戦後に火野が記した『「麦と兵隊」「土と兵隊」を書いた頃』によれば、「戦争中であったため、軍の検閲が厳しく、自由に書くことが許されなかった」とある。それでも彼は健筆をふるった。なぜか。「徐州戦線で見て来た兵隊の惨苦と犠牲との姿を銃後の人たちに知ってもらいたい」と述懐する。

本作の肝は、炎天と黄塵(こうじん)の嵐に苦しみながらも「尽きることのないすさまじい麦畑」のなかを行軍する、名もなき兵隊たちの実相を克明に描出したところだ。そこに優れた作家ならではの観察眼と感興(かんきょう)がある。

同書はベストセラーとなる。著者が望んだように、戦地の様子を知るすべもない家族たちに、貴重な消息を伝える役割を担ったのだ。ちなみに、軍の検閲により削除された最終場面、3人の中国兵捕虜が斬首される残酷な描写は、戦後に補筆されたものである。昭和35(1960)年、火野は睡眠薬で自殺した。

国民も軍部の統制を受け入れた

『細雪』は昭和18(1943)年に『中央公論』で連載が始まったが、軍部の統制により禁止となった。谷崎潤一郎(1886-1965)は『「細雪」回顧』(昭和23=1948=年11月)にこう書いている。

「文筆家の自由な創作活動が或る権威によって強制的に封じられ、これに対して一言半句の抗議が出来ないばかりか、これを是認はしないまでも、深くあやしみもしないと云う一般の風潮が強く私を圧迫した」

太平洋戦争の戦況は圧倒的に不利となり、時局柄、陸軍省報道部は『細雪』の「不倫」「不道徳」が好ましくないと判断した。国民もまた、軍部の統制を受け入れていたことを谷崎は嘆いたのである。

本作は、兵庫県芦屋の名家に生まれた4姉妹を巡る物語だ。3女の雪子と4女の妙子が重要な役どころ。雪子は和服の似合う30代の控えめな女性で、典型的な日本女性だが、妙子は封建的な家風に反発し、不倫や妊娠と自由奔放に恋愛遍歴を繰り返す。

姉妹を取り巻く人間模様に、関西の風俗習慣、四季折々の美しい描写を織りなした長編であり、56歳の円熟期を迎えた谷崎の代表作となる。西欧化によって、日本の伝統が変容していく様を描いた物語とも読めるだろう。同作が完成し、単行本として出版されるのは戦後の昭和21(1946)年になってからのことだった。

【戦前・戦中の10冊】

- 『伊豆の踊子』(大正15年)、川端康成

- 『放浪記』(昭和3年)、林芙美子

- 『蟹工船』(昭和4年)、小林多喜二

- 『春琴抄』(昭和8年)、谷崎潤一郎

- 『銀河鉄道の夜』(昭和9年)、宮沢賢治

- 『怪人二十面相』(昭和11年)、江戸川乱歩

- 『墨東綺譚』(昭和12年)、永井荷風

- 『雪国』(昭和12年)、川端康成

- 『麦と兵隊・土と兵隊』(昭和13年)、火野葦平

- 『細雪』(昭和18年)、谷崎潤一郎

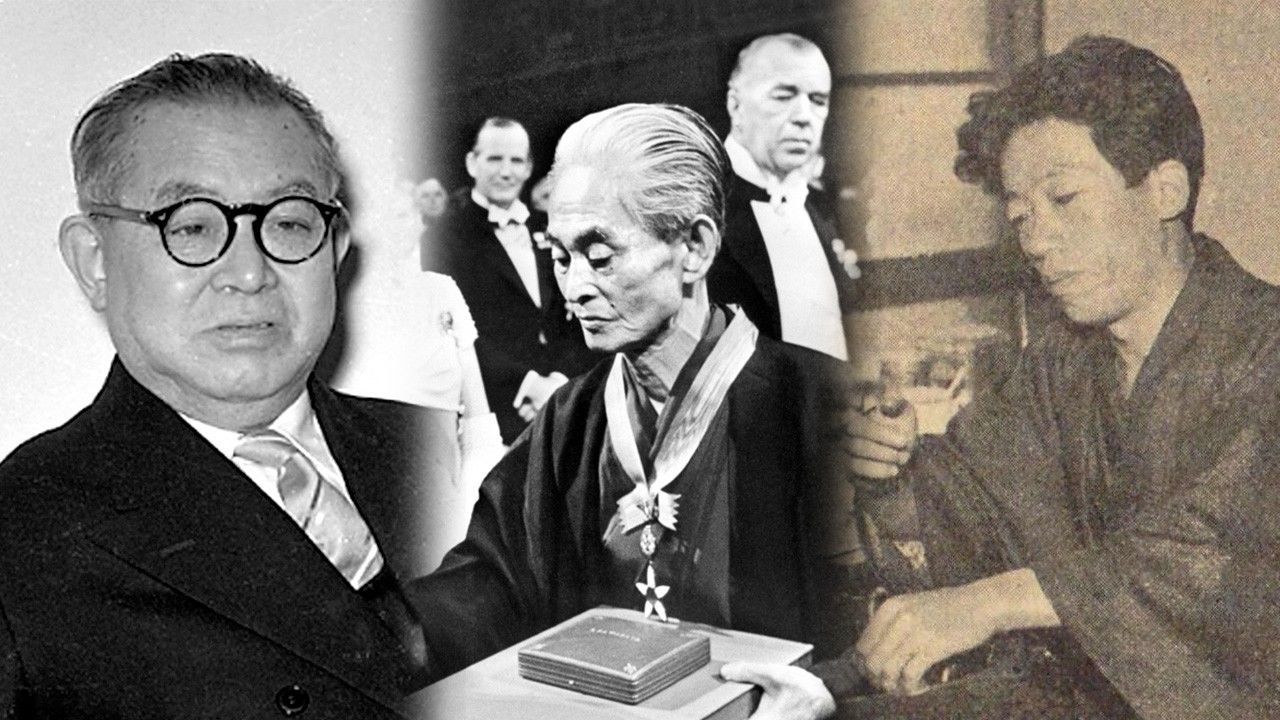

バナー写真:谷崎潤一郎(左)、ノーベル文学賞を受ける川端康成(中)、小林多喜二(右)=いずれも共同