日本発 iPS細胞研究の現状と未来 : 再生医療・がん治療も可能に、一方で日本の優位性に強い危機感も

健康・医療 科学 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

iPS細胞とは何か、その可能性

iPS細胞(人工多能性幹細胞)を作る方法は、京都大学の山中伸弥教授が2006年に発見した革新的な技術だ。

「細胞は、私たちの体を形作る基本単位です。例えば、皮膚の細胞は外部から体を守り、心筋細胞は血液を全身に送るために心臓を動かすなどそれぞれの組織や臓器で特定の役割を果たしています。一度こうした役割が決まると、他の種類の細胞に変わることはほとんどありません。この細胞の役割が決まる現象を『分化』と呼びます」(江藤副所長、以下同)

人を含めた多細胞生物は、たった一つの受精卵が「分化」を繰り返すことで、脳や心臓、肺や筋肉、骨などのさまざまな器官を作り出す。細胞の核の中に含まれる体の設計図はDNAだ。細胞のDNAは分化する際に、その役割に必要な部分だけを使い、他の可能性は閉ざされる。

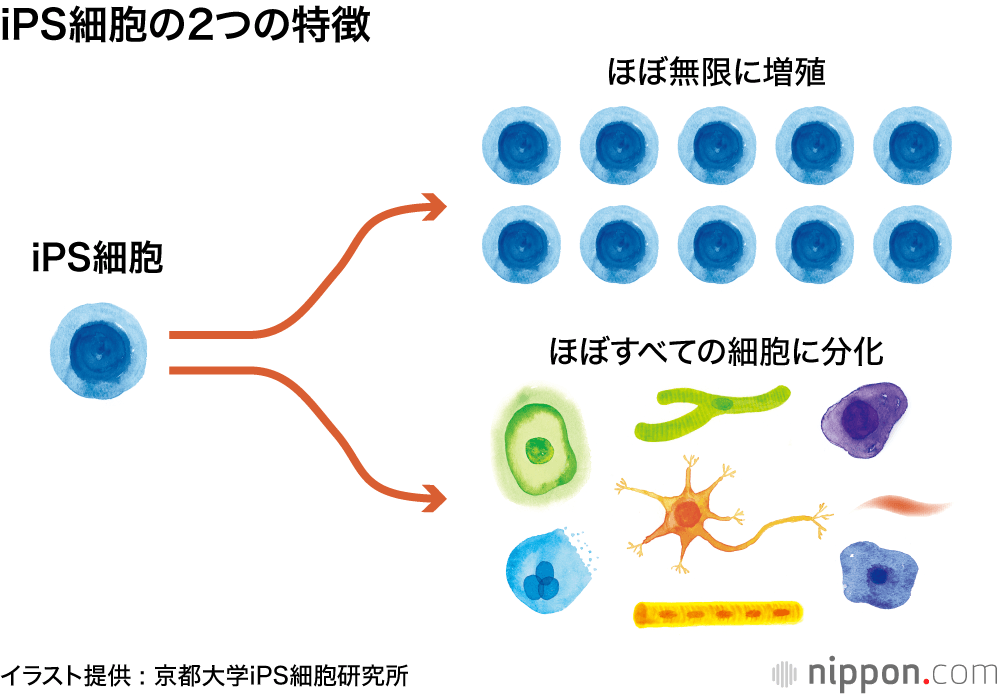

「iPS細胞の本質は、分化した普通の細胞を再び『何にでもなれる状態』に戻す技術です。具体的には、皮膚や血液などの細胞に少数の遺伝子(Oct4、Sox2、Klf4、c-Mycなど)を導入し、リプログラミングと呼ばれる操作をほどこすことで『多能性』を持たせることが可能になり、受精卵のように心筋や神経など、さまざまな細胞に変身できるようになったのです」

またiPS細胞の大きな特徴として「増殖能力」がある。普通の細胞は分化が完了すると分裂回数が限られ、無限に増えることはない。例えば、皮膚細胞は一定期間で死に、新しい細胞に置き換わる。それに対してiPS細胞は、自己複製能力を持ち、適切な条件下で無限に分裂を繰り返せる。そのため、組織の修復や再生医療の材料として活用されることになった。iPS細胞を発見した山中教授には、分化の不可逆性を覆し、成熟した細胞を初期化する方法を見つけたとして、2012年のノーベル生理・医学賞が授与された。

iPS細胞以前から、再生医療の研究に用いられていたのがES細胞(胚性幹細胞)である。ES細胞は受精卵の初期胚から作られる細胞で、1981年にマウスで、98年にヒトES細胞の樹立に成功した。

「ES細胞も多能性と増殖性があり、再生医療への応用が期待されましたが、受精卵を使うことに倫理的な問題が指摘されていた。それに対しiPS細胞は患者自身の体細胞から作れるため、受精卵を使う必要がなく、移植時の拒絶反応が少ないという優位性もあり、世界的に注目を集めることになったのです」

数々の実績を上げるiPS細胞による再生医療

江藤副所長は、研究の現状を次のように語る。

「日本は、政府の強力なバックアップもあり、再生医療の分野で世界をリードしてきました。いま、iPS細胞で、網膜、心臓、血小板、免疫細胞などを作り出す8つの主要な研究プログラムが進行中です。これらは欧米や中国などの医療先進地域に比べても数年は先行しています」

その中でも最も目覚ましい成果を上げつつあるのが、理化学研究所のプロジェクトリーダーを経て医療スタートアップ・ビジョンケア(神戸)を設立した高橋政代社長の研究だ。高橋氏は、iPS細胞を培養して網膜細胞のシートを作製し、加齢黄斑変性や網膜色素変性症などの眼疾患の治療に取り組んでいる。

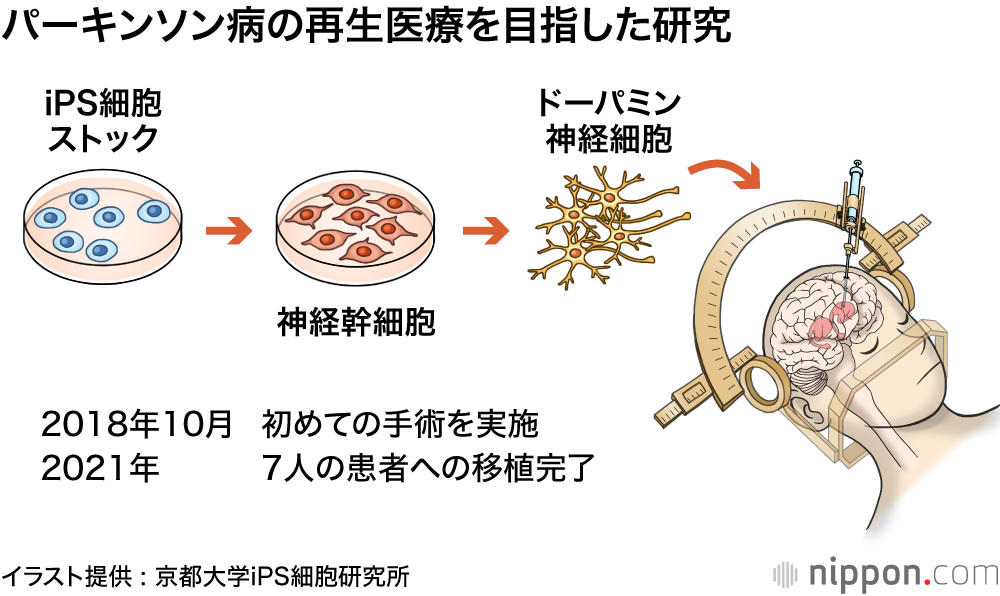

「高橋政代先生は、網膜再生の分野で世界のトップランナーです。現在では、臨床研究を経て、保険診療の認可が得られていない場合でも患者の一部負担で治療が提供できる『先進医療』という枠組みの申請を進めています。通常の企業治験では診療の適用までに非常に長い時間がかかるため、先進医療の枠組みを用いることで、患者さんに早く医療を届けようとしているのです。高橋先生の夫で、CiRAの高橋淳所長も、パーキンソン病治療で、画期的な成果を上げています。7人の患者さんに対して医師主導治験を終え、1日も早い治療の実現を目指しているところです」

心臓分野では、大阪大学の澤芳樹教授がiPS細胞で世界初の心筋シートを作り、重症心疾患患者の心臓に貼る手術を行った。一方、慶應義塾大学の福田恵一教授は、iPS細胞から作った心筋細胞を球状にした「心筋球」を移植する治療法の安全性と有効性を検証している。

江藤副所長も、新しい医療の開発を進めている。「私たちのチームでは、血液中の成分で、出血を止めるのに重要な役割を果たす血小板の細胞を大量に生産する研究に取り組んでいます。2021年には、輸血のドナーが見つかりづらい稀な血液型の人に、自己の細胞から作ったiPS細胞の血小板を輸血する臨床研究を実施しました。この成果をもとに、27年には新しい血小板製剤を作る治験を始める予定です」

iPS細胞はがん治療にも大きな進展をもたらしている。CiRAに所属する金子新教授は、iPS細胞から作成した免疫細胞(T細胞やNK細胞)を、がん細胞を攻撃する「武器」として利用する研究に取り組んでいる。例えば、iPS細胞を利用し、T細胞にがんを特異的に認識する「CAR」と名付けられた遺伝子を導入することで、強力な「CAR-T細胞」を大量に作り出すことができる。この技術により、患者ごとにカスタマイズするのではなく、複数の患者に使える標準化された細胞製剤を作ることも可能だ。

iPS細胞ストックがもたらした研究の効率化

このような再生医療の実用化には、研究を効率的に進めることが欠かせない要素となる。そのことに大きく貢献したのが、CiRAが構築した「iPS細胞ストック」の仕組みだ。

患者自身の細胞からiPS細胞を作る「自家培養」の場合、製作に何カ月もの時間を要していた。「iPS細胞ストック」は、あらかじめ健康なドナーから採取した細胞を基に作ったiPS細胞を備蓄し、研究者や医療機関に提供する仕組みだ。

「この共通のストックを利用することで、効率的かつ迅速に研究を進めることが可能になりました。このストックは、日本人の主要なHLA型(免疫適合性を決める遺伝子型)をカバーするよう設計されており、移植時の拒絶反応リスクを低減する利点があります。2020年4月にCiRAから公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団に移管し、理事長を務める山中伸弥教授を中心に、産業界への橋渡し役として、再生医療の普及に向けた基盤を強化しているところです」

iPS細胞研究財団は臨床用や研究用のiPS細胞を製造し、供給している 写真提供:公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

猛スピードで追随する他国のiPS研究

これまで日本のiPS細胞研究は、世界をリードしてきたが、「欧米や中国に猛追されている」と、江藤副所長は強い危機感を示す。

「欧米は、ES細胞による再生医療で先行していましたが、日本のiPS細胞の実用化が進展しているのを見て、急速に方向転換しました。特に米国では、ベンチャー企業がGMP(医薬品の製造管理及び品質管理の基準)に準拠したiPS細胞を研究用に販売するなどビジネス化が加速しています。

例えば、米国のフェイトセラピューティクス社はiPS細胞由来の免疫細胞療法を開発し、臨床試験を進めています。米国ではベンチャーに対する民間投資が活発で、1社が数千万ドルの資金調達をすることも珍しくない。中国は国家主導の大規模な研究投資で、2023年にはiPS細胞を用いた心筋再生の成果を報告するなど、勢いを増しています。このままでは日本の優位が失われかねません」

日本は政府予算に依存する傾向が強く、2024年度のiPS細胞を含む、再生・細胞医療・遺伝子治療のプロジェクトに対する予算は約200億円にとどまる。研究者の流動性や産学連携の柔軟性でも欧米に後れを取る。日本が優位性を維持するには、民間資金の活用や国際共同研究の強化、特許戦略の見直しなど、抜本的な改革が求められている。

これからのiPS細胞研究のカギとなるサポーターと寄付の重要性

「優れた研究者と研究資金だけでは成功には届かない」と、江藤副所長は語る。

「特許戦略を立てる知財専門家、研究成果を発信する広報担当、先端機器の管理を担うメンテナンス技術者、寄付金を集めるなどの資金調達担当―これらのプロフェッショナルが連携することで、研究は初めて実を結ぶのです。しかし、日本の大学システムではこうした人材を正規雇用で確保するのは困難で、寄付に依存せざるを得ません」

この現実が、山中教授がマラソンイベントなどで寄付を募る背景にある。

山中伸弥教授は「iPS細胞研究基金」への協力を広く訴えるため、2012年から各地のマラソン大会に出場。2025年の別府大分毎日マラソンでは3時間20分32秒で自己ベストを更新した(写真は2018年の大阪マラソン、共同イメージズ)

「日本は政府の支援でここまで進展しましたが、iPS細胞関連のサイエンスを医療産業化し、世界に輸出できるレベルに引き上げるには、国民の理解と積極的な応援が不可欠です。研究者として成果を透明に説明する責任を果たしつつ、皆さんと共に未来を築きたいと考えています」

iPS細胞研究は、再生医療や創薬を通じて人類の健康に貢献する大きな可能性を秘めている。しかし、日本がこの分野でリーダーシップを維持するには、研究資金だけでなく、社会全体の支援が求められる。私たち一人ひとりの関心と具体的な行動が、次のステージへの鍵となる。

取材・文:大越裕(理系ライターズ チーム・パスカル)

編集協力:株式会社POWER NEWS

写真・イラスト:京都大学iPS細胞研究所(CiRA)提供