蔦重とタッグを組んだ2人の武士・朋誠堂喜三二と恋川春町の「興隆と挫折」

歴史 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

文才、画才ある武士が盛り上げた出版文化

『明月余情』は、吉原の祭りである「俄(にわか)」の模様を伝える本だった。8月を彩る一大イベントで、幇間(ほうかん/酒宴を盛り上げる太鼓持ち)や芸者衆をはじめとした遊廓住人が、メインストリートの仲の町を舞台に「ニワカ芝居」を演じ、その出来を番付にしていた。

今でいうグラフ誌のようなもので、喜三二が洒落(しゃれ)た語り口で「この盛大な行事が吉原の繁栄につながる」と序文を飾り、数々の挿絵が祭りの盛り上がりを詳報している。

俄のにぎわいを描いた『明月余情』。大正9〜10年の復刻版。国立国会図書館所蔵

喜三二はこの年、蔦重が経営する耕書堂が出版した3冊の書籍に関わったと考えられている。うち1冊が『明月余情』、1冊が正月刊行の『江戸しまん評判記』。

『江戸しまん評判記』は、「名高き商人をおかしく評す」とあり、人気の呉服屋などを役者に見立てて番付にしたもので、近世文学研究者の鈴木俊幸が、喜三二の関与を指摘している。また、絵師の名は明記されていないものの、絵のタッチなどから恋川春町と考えられている。巻末にある「五拾軒 版」は吉原の大門前の五十軒道に店を構えていた耕書堂が版元であることを示している。

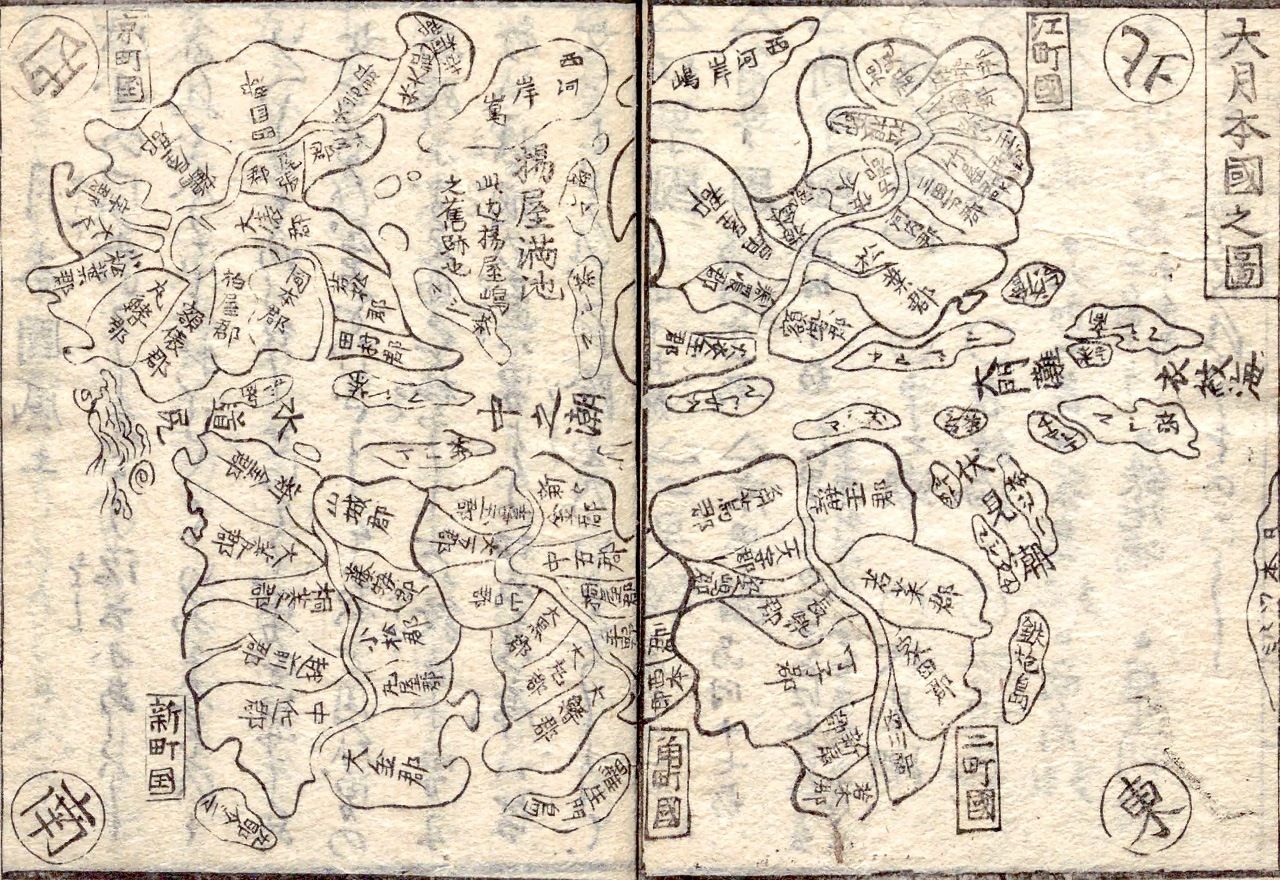

もう1冊は同年12月刊行の『娼妃地理記』(しょうひちりき)。吉原を「日本国」に見立て、遊廓特有の風習などをその国の風土として解説したパロディ本だ。筆者は「道蛇楼麻阿」──「どうだろうまあ」とでも読めばいいのか、これも喜三二である。

『娼妃地理記』は「大日本國之図」と題して吉原の遊廓を描いている。国立国会図書館所蔵

喜三二と春町は武士だった。喜三二は俳句に通じ、春町は高明な絵師・勝川春章(かつかわ・しゅんしょう)に師事した経歴を持つ、一流の文化人でもあった。

喜三二は手柄岡持(てがらのおかもち)、春町は酒上不埒(さけのうえのふらち)の号で狂歌の世界でも活躍した。そんなインテリたちが、社会の下層に位置づけられていた“吉原者”蔦重と、どのように知り合い、一緒に本を作るに至ったのか。

実は吉原は、窮屈な武士社会から一時でも開放されたい者たちが集う、ある種のサロンとなっていた。格の高い女郎屋である「大見世」には武士たちが足繁く通い、相互に親交を深めた。同時に狂歌をたしなむ女郎屋経営者たちとも懇意になり、そこに蔦重との接点も生まれたと考えられる。

秋田藩と小島藩の江戸藩邸留守居役

喜三二の本名は平沢常富(ひらさわ・つねとみ)。秋田藩佐竹家の江戸藩邸留守居役だった。藩主は参勤交代で国と江戸とを往復していたため、江戸不在の期間も長い。留守居役は幕府の動静などについて、他藩の武士と情報交換する役割を担っていた。

春町も駿河小島藩の留守居役(のち藩主側用人)で、名は倉橋格(くらはし・いたる)。藩政の中枢にいる人物だった。

ただし、江戸藩邸の武士は「わりと暇だったようで、戯作や絵描きを内職としていた者が多くいた」という(『江戸の本屋』鈴木敏夫/中公新書)。

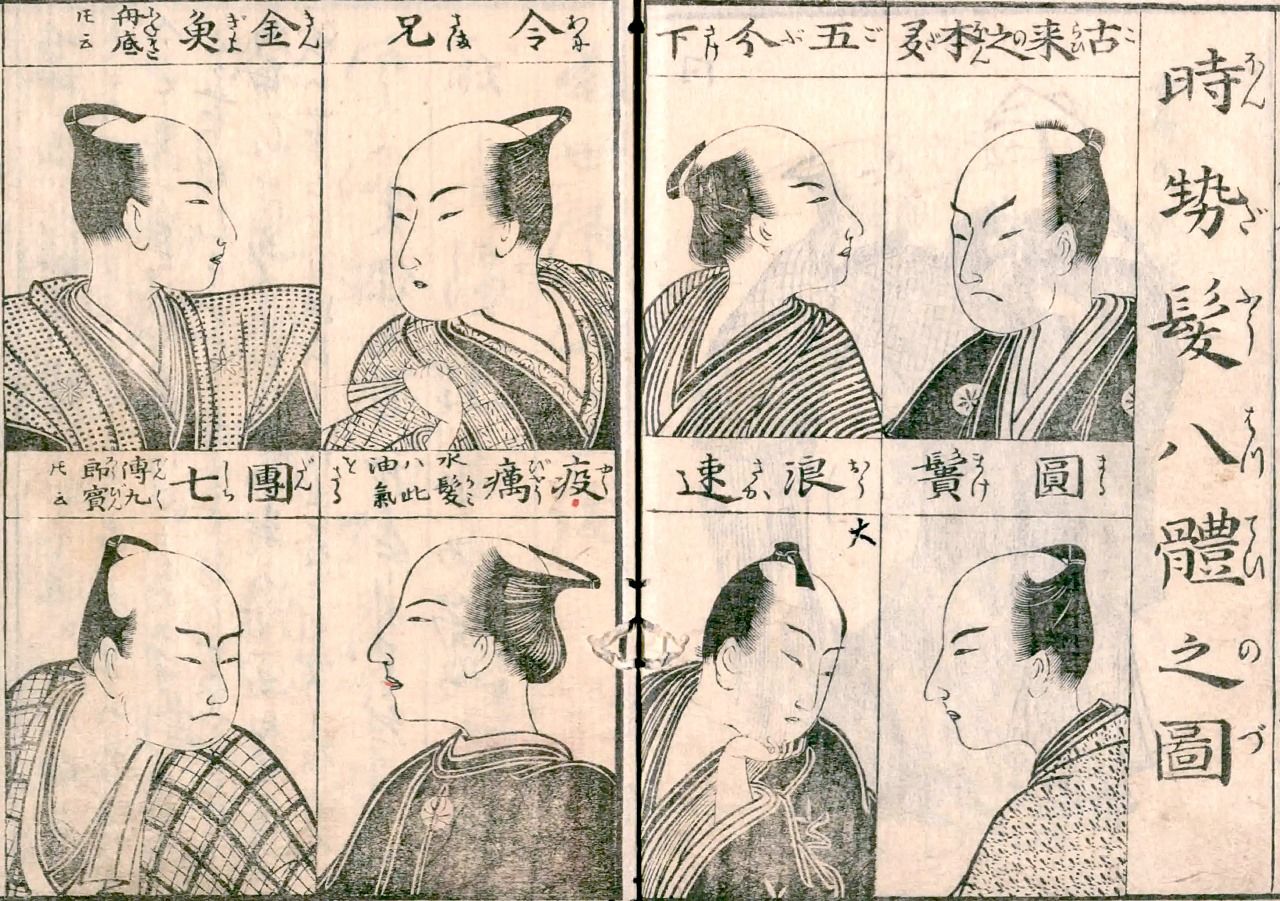

喜三二と春町は1773(安永2)年に、2人で創作活動を開始し、吉原通いの「通」を気取る若者の間で流行していた髪型や服装などを、面白おかしく解説した『当世風俗通』を出している。この頃、蔦重はまだ一介の貸本屋だった。

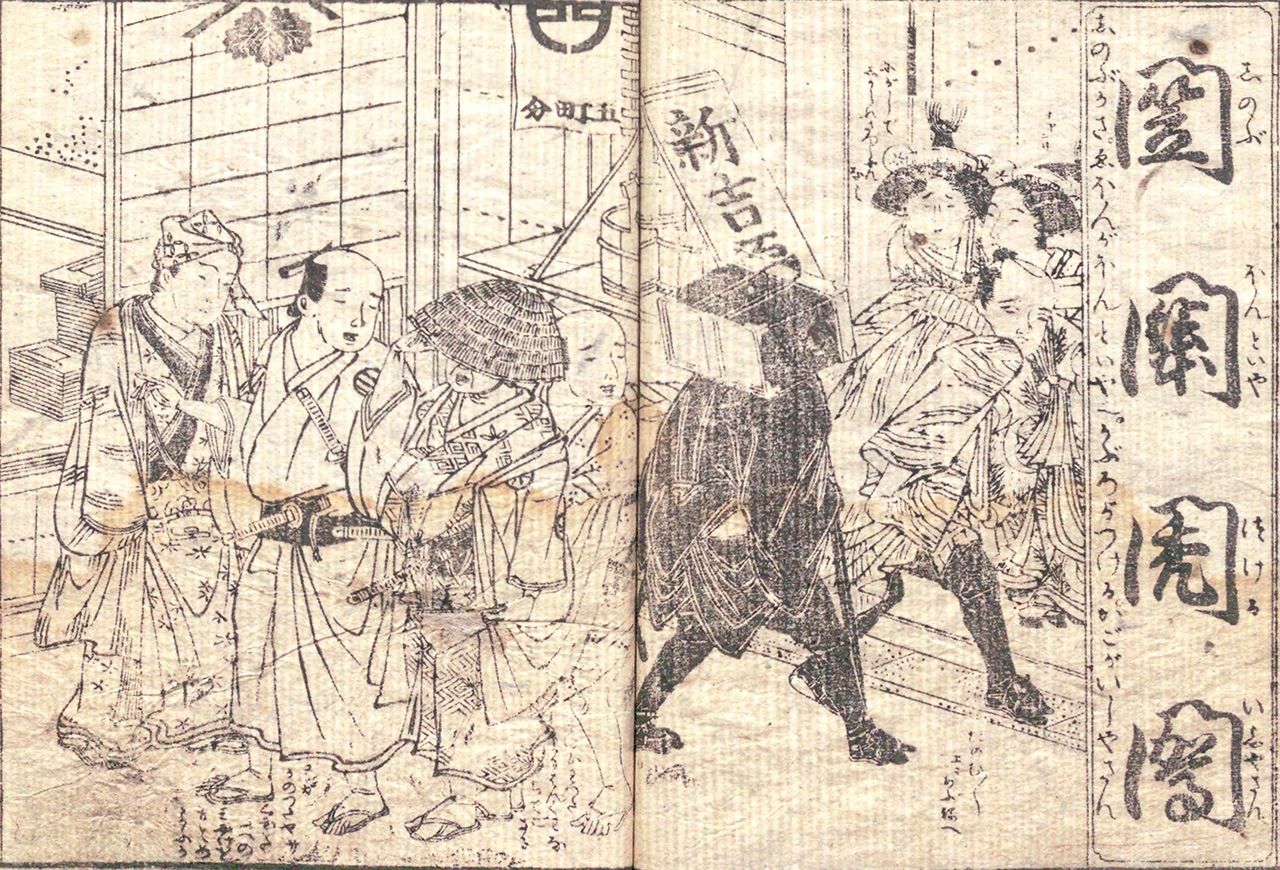

喜三二と恋町が共同で出した『当世風俗通』の若者髪型カタログ。国立国会図書館所蔵

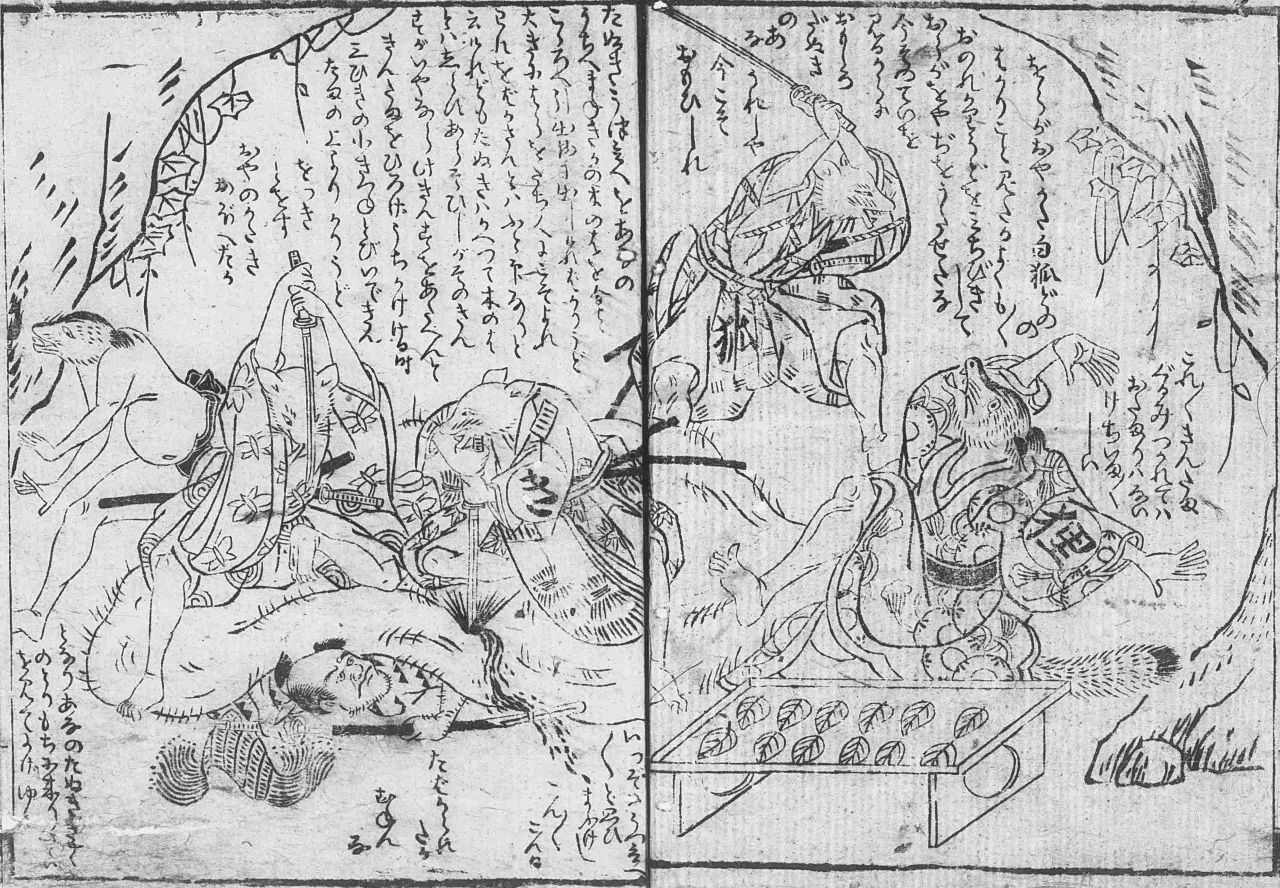

また、春町は田舎から出てきた若者が裕福な商人の跡取りとなり、吉原で栄華を極める―が、それがうたた寝している間の夢だったという黄表紙の傑作『金々先生栄花夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)も、1775(安永4年)に上梓(じょうし)。『明月余情』を出したのと同じ年には、喜三二著・春町画の『親敵討腹鞁』(おやのかたきうてやはらつづみ)も刊行した。

『親敵〜』は「かちかち山」の後日談をテーマとした作品で、親を成敗された子狸が敵(かたき)の兎に復讐するという物語である。江戸の大衆が好む「仇討ち」を題材とし、娯楽性が高かった。

かちかち山をモチーフとした大人向けの寓話『親敵討腹鞁』。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

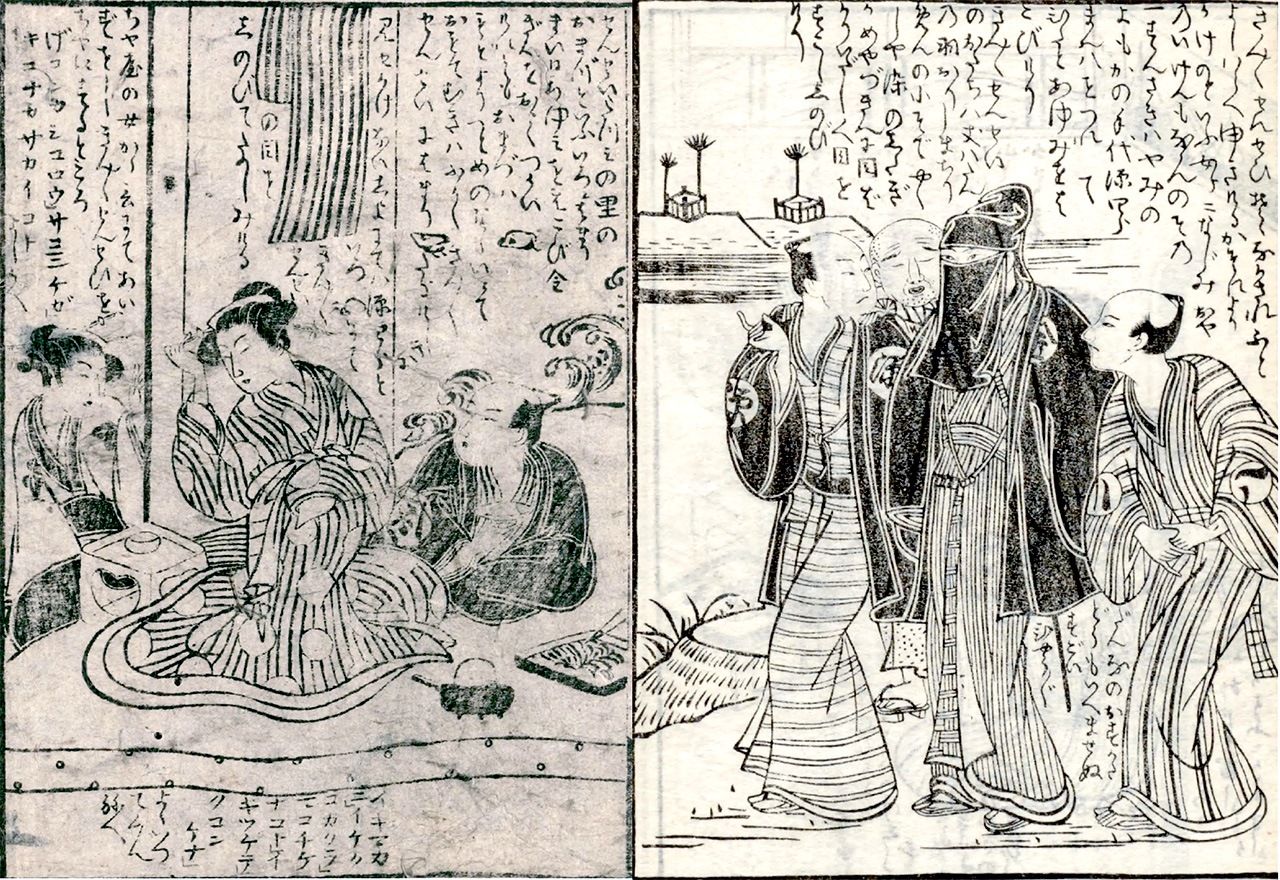

『金々先生栄花夢』は粋を気取って吉原で遊ぶ若者の滑稽さを描いた黄表紙の傑作。国立国会図書館所蔵

ただし、『金々先生~』『親敵~』の版元は、老舗の地本問屋・鱗形屋だった。そのため蔦重との関係は公にできなったようで、喜三二は『明月余情』では「序」のみ執筆し、他の本では別の作家を装っていた。

しかし、実績ある戯作者の才と知識から、蔦重は多くの知己を得たと思われる。

2人の著作に蔦重自らが登場

蔦重と親しくなった喜三二は、矢継ぎ早に耕書堂の本に関与していく。翌年から7年にわたって耕書堂の『吉原細見』に序文を寄せ、1780(安永9)には黄表紙を3冊、その翌年(天明元年)も4冊、以降も年数冊のペースで刊行。蔦重にとって得難いヒットメーカーとなる。

1780(安永9)頃には、鱗形屋が偽板(海賊版)を制作したことの罪を問われ、廃業に追い込まれた。春町が耕書堂の本に署名入りで関わるのは、鱗形屋消滅後の1782(天明2)年頃からだ。

2人と蔦重の関係を物語る著作を2点挙げよう。

喜三二著の黄表紙『恒例形間違曽我』(いつものかたまちがいそが)の巻末には、蔦重と喜三二が対座する絵があり、喜三二は登場人物の弟であると蔦重に打ち明ける。それも作り話なのだが、戯作者と版元の親密さをユーモアたっぷりに表しているといえないだろうか。

春町の『廓ばかむら費字盡』(さとのばかむらむだじづくし)の舞台は吉原。大門が描かれ、その左に「富士に蔦」の屋号が描かれた店があり、男が「これが、かの蔦屋(耕書堂)」と指差している。蔦重の店の宣伝をおおっぴらにするところに、春町の厚意が読み取れる。

『恒例形間違曽我』の巻末。手前が蔦重、奥が喜三二。国立国会図書館所蔵

『廓ばかむら費字盡』の巻頭には「富士に蔦」の屋号紋(左上)の耕書堂が登場する。国立国会図書館所蔵

運命が突然暗転する

3人は次々とヒットを飛ばしたが、1787(天明7)年、松平定信が老中首座となり、出版統制が開始されると雲行きがあやしくなった。

寛政期(1789〜)に入ると、春町の『鸚鵡返文武二道』(おうむがえしぶんぶのふたみち/1789年刊)と、喜三二の『文武二道万石通』(ぶんぶにどうまんごくとおし/1788年刊)が絶版となった。

絶版となった『鸚鵡返文武二道』(左)と、『文武二道万石通』(右)。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

『鸚鵡返文武二道』は醍醐天皇の時代(在位897〜930)、天皇を補佐する人物が兵法指南者になぜか平安・鎌倉時代の源義経を起用し、社会に武芸を奨励する。その結果、武士たちは遊女を相手に乗馬の訓練をしたり、牛若丸を真似て往来の人を斬り殺したりとやりたい放題になってしまう。時代が錯綜した荒唐無稽の物語だ。

『文武二道万石通』は、源頼朝と鎌倉幕府の御家人・畠山重忠が、平和な時代に武士の備えが疎かになったことを憂慮し、人々を「文」「武」の二道に分けようとするも、どちらでもない怠惰な者が最も多くなってしまうストーリーである。

古い時代の人物を登場させているが、実は天皇の補佐役や畠山重忠になぞらえて、厳格すぎる「寛政の改革」に鞭(むち)を振るう松平定信を皮肉ったものなのだ。ということは、醍醐天皇と頼朝は時の将軍・11代家斉の比喩に他ならない。将軍まで揶揄してしまったのである。2作は大衆の支持を得て爆発的に売れていた。定信には見過ごせなかった。

危険を察知した秋田藩は、喜三二に黄表紙の執筆禁止を命じたと思われる。風聞書『よしの冊子』は1789(寛政元)年3〜4月頃、「松平定信が佐竹の家老に『あの者(喜三二)に家臣としての才能はあるまい』と干渉してきた。留守居役におとがめがあっては済まないゆえ国元への移動を命じた」との噂があったと記す。喜三二が秋田に戻ったかは不明である。

武家社会では人気戯作者・朋誠堂喜三二の正体は秋田藩士・平沢常富であることが、公然の秘密だったのかもしれない。

春町は定信から呼び出しを受けたが、病気を理由に応じなかった。実家である倉橋家の文書には、寛政元年4月29日に藩にお役御免を申し出て、7月7日に死去とある。自殺説も流れたが、真相は分からない。

蔦重を支えてきた喜三二と恋町が、相次いで彼の元を去った。2人は幕府と藩に仕える武士であり、奔放な創作活動を続けるには限界があったといえるだろう。

なお、1806(文化3)年頃、江戸のさまざまな職業の人々を描いた『近世職人尽絵詞』(きんせいしょくにんづくしえことば)という、3巻に及ぶ絵巻物が世に出た。松平定信旧蔵であることから、定信の発案で制作されたと考えられている。その中巻で絵に添える詞書(説明文)を寄せたのが、朋誠堂喜三二だった。

定信は失脚して老中を辞めた(1793/寛政5年)のちに、喜三二を起用して江戸風俗の記録を残そうとしたのである。2人は数奇な運命によって結ばれていたのかもしれない。このとき、蔦重はすでにこの世を去っていた。

【参考図書】

- 『江戸の本屋 上』鈴木敏夫/中公新書

- 『江戸の本屋さん 近世文化史の側面』今田洋三 /平凡社ライブラリー

- 『蔦屋重三郎』鈴木俊幸/平凡社新書

- 別冊太陽『蔦屋重三郎』鈴木俊幸監修/平凡社

- 『「蔦重版」の世界』鈴木俊幸/NHK出版新書

- 『歴史近代ライブラリー 江戸の出版統制』佐藤至子/吉川弘文館

バナー写真:『吾妻曲狂歌文庫』(耕書堂)は江戸後期を代表する狂歌師の肖像集。(右)手柄岡持(喜三二)、(左)酒上不埒(春町)。1786(天明6)年刊。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵