土地に刻まれるハルモニたちの生活史 : 在日コリアン1世の戦後

歴史 社会 家族・家庭 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

2024年春、川崎市の桜本地区に生きる在日コリアンの女性たちにカメラを向けた金聖雄(キム・ソンウン) 監督(61)のドキュメンタリー映画「アリランラプソディ~海を超えたハルモニたち~」が公開された。戦争に翻弄(ほんろう)され、植民地となった祖国と日本のはざまで地をはうように生きてきた在日の女性たちの激動の半生と、人生の晩年でようやく出会えたささやかで幸福な日常について、本人の語りを通して伝えることで、「生きた戦後史」を浮き彫りにしている。

「旋盤工場、織物工場、鉱山での重労働。家族で働いて支えあって生きてきた」― 1926年生まれの徐類順(ソ・ユスン)さんが、カメラに向かって語る自身の半生だ。

韓国の慶尚南道で生まれ、1940年、14歳の時に母と海を渡って日本へやってきた徐さん。18歳で結婚、出産。45年に日本の敗戦で終戦を迎えると、一家は小さな舟を工面して、命からがら祖国に戻ったという。

「だが」とナレーションは続く。「待っていたのは貧しい生活だった」

祖国に戻ってほどなく、母と夫が立て続けに死去。3歳の娘とどん底の生活を送る中、1950年に朝鮮戦争がぼっ発。戦闘が続く祖国で一家が離散してしまい、もはや生き抜けないと悟った徐さんは57年、やむなく幼い娘を親戚に託し、日本に戻ることを決意した。

国境は閉ざされていたが、漁船に隠れて水浸しになりながら「死ぬ覚悟」で、再び日本へ渡った。そして2004年に78歳で引退するまで、土方(建設現場での重労働)やビル清掃、焼き肉屋の皿洗いなど、必死で働き続けたそうだ。

「生きてたって、いいことなんか何もなかったよ」

徐さんはカメラに向かって心情を吐露し、ハンカチで涙をぬぐった。

植民地政策が狂わせた運命

「アリランラプソディ」でハルモニ(おばあさん) たちが語る波乱と苦悩に満ちた半生は、日本の植民地政策とあの戦争が朝鮮半島の人々の運命を大きく狂わせたことを、事実として見る者に突き付けてくる。

1910年に始まった日本による朝鮮半島の植民地政策の影響で、朝鮮人の人々は住む場所や働く場所を追われて日本にやってきた。さらに37年に日中戦争がぼっ発すると、日本国内の鉱山や炭鉱などに続々と徴用され、45年に日本の敗戦で終戦を迎えるまでの間、累計約200万人の朝鮮人が海を渡った。そしてこのうち約60万人がさまざまな理由から、戦後も日本にとどまったと言われる。

国内でも大阪や山口県の下関など、朝鮮人労働者は特定の都市に集中し、京浜工業地帯を抱える川崎市南部にも戦前から多くの朝鮮人が住み着いた。文化や言葉の壁に直面しながらも地域の路地にエゴマやトウガラシを植え、キムチを漬ける、祖国の味を守りながら身を寄せ合うようにコミュティーを築いていった。

自身も在日2世の金監督は、デビュー作のドキュメンタリー映画「花はんめ」で今回と同じ川崎市桜本地区に暮らす在日1世の女性たちにカメラを向けたものの、20年前のこの作品では、彼女たちの激動の半生には触れなかった。それが今回、真正面から在日1世たちの過去に向き合った。なぜなのか。

「生きた歴史を語れるハルモニたちが、次々と他界してしまったことで、ものすごい危機感を感じた。在日1世たちが経験したことは個人史であるとともに地域や日本の歴史でもある。いくらヘイトのやつらが在日の歴史を『真っ赤な嘘』 と叫んだところで、ハルモニたちが生きた歴史は消すことなどできない。間に合ううちに、彼女たちの言葉をしっかり残さなくてはと」

時代と共に、在日1世は一人また一人とこの世を去り、彼らが命をつないだ街の面影も急速に失われている。事実、桜本地区などの川崎市の臨海エリアを漫然と歩いても、工場跡地や住宅地が広がり、在日コリアンたちの足跡を見つけることは難しい。

ハルモニたちの生活史を歩く

金監督と同様の危機感を抱くメンバーたちが、臨海エリアを舞台に、ひとつのプロジェクトを立ち上げた。在日コリアンにまつわる街の歴史の解説を聞きながら散策する「スタディツアー」である。

発起人の一人で、臨海エリアの在日コリアンたちを支えてきた三浦知人さん(70) はこう語る。

三浦知人さん。在日の子どもたちの保育園、幼稚園やふれあい館などを運営する社会福祉法人青丘社の理事長を務める(川崎市川崎区)

「在日1世のハルモニたちは理不尽な差別に抗い続け、祖国が同じ者同士で手を携えながら生き抜いた、実にたくましい生活者たちです。このエリアにはその生活史が深く刻まれている。だから彼女たちの生活史に思いをはせることで、この土地の記憶に触れてもらいたい」

5月某日。三浦さんが、「スタディツアー」のパイロットコースに市民有志を案内するというので、同行した。

桜本地区を歩き始めたツアーの参加者たち。三浦さん(右)はヘイトスピーチとハルモニたちの闘いの歴史も伝える(川崎市川崎区)

かつて首都圏の在日コリアンたちが祖国の食材を買い求めに訪れ、大いににぎわったという桜本商店街。

戦前の大手セメント会社「浅野セメント 」へ向かう道で、行きかう労働者たちにどぶろくとホルモン焼きを売る店が軒を連ねてコリアンタウンと化していた旧「セメント通り」。

あるいは日本鋼管(現JFEスチール)の工場周辺に飯場が立ち上がり、戦前は朝鮮人、戦後は復員兵士や疎開民らがバラック小屋を作って仲良く暮らした池上町…。

どのスポットも、当時のにぎわいはすでになく、解説がなくてはありふれた街角にすぎないが、土地の歴史を知ることで、かつて存在した「風景」へと想像力をかき立てられる。

三浦さんがひときわ力を込めて解説した場所が、「川崎市ふれあい館」だった。在日コリアンに対する差別の歴史への反省から、川崎市が多文化共生のための公共施設として1988年に設置した「ふれあい館」。児童館やコミュニティーセンターなど多様な機能を持つほか、識字学級から派生した「共同学習(ウリマダン)」も、この場所で行われている。三浦さんが理事長を務める社会福祉法人が運営を委託されている。

「この場所が出来たことで、在日1世との『出会い』があったわけです」

ふれあい館の完成の時期は、働き詰めだった在日1世たちの「引退」の時期と重なり、三浦さんたちは文字を知らずに老後を迎えた彼女たちを識字学級に誘い出した。三浦さんは「出会い」をこう回想する。

「ハルモニたちは、字を書くための鉛筆の持ち方も、力の加減も知りませんでした。ボキボキと鉛筆を折りながら、心底楽しそうに字を覚える姿は、感動的ですらあった」

なぜこの年になるまで自分は字も書けないのか。ハルモニたちがその理由を説明しようとして、それぞれの壮絶な「半生」を、思いがけず語り始めたのだった。

「工場や土方や飯場や焼き肉屋の洗い場で、彼女たちが生きるために必死に働き続けながら各地に在日コミュティーを築いてきたことで、日本社会に一つの風穴を開けました。戦争と差別の時代を生き抜くのに手いっぱいで、字を覚える暇は、なかったわけです」(三浦さん)

在日2世たちの声 差別撤廃を加速

半世紀前、三浦さんをこの地に引き寄せたのも在日コリアンに対する「差別事件」だった。

その名も「日立就職差別事件」。愛知県西尾市出身の在日2世、朴鐘硯(パク・チョンソク)さんが、高校卒業後に通称名「新井鐘司」で日立製作所(現日立ソフトウェア)の採用試験に合格したものの、在日であることを日立側に伝えた結果、採用を取り消された事件である。朴さんは採用取り消しを不服として1970年に日立を提訴し、74年に勝訴した。

当時、学生運動に傾倒していた三浦さんは朴さんの支援に加わり、在日コリアンに対する差別の撤廃を訴える活動に注力。その流れで今に至った。

「歴史の当事者と関わってきた僕ら日本人も、在日の人たちのことについて、自分たちの体験としても語り継いでいこうと思っている」(三浦さん)

スタディツアー発起人の一人で元川崎市職員の山田貴夫さん(75)も、この日立就職差別事件と出会ったことで、人生が一変した一人だ。

元川崎市職員の山田貴夫さん。学生時代に川崎駅前で街宣中、就職差別を受けていた在日2世の青年と遭遇した(JR川崎駅前)

山田さんは学生運動のさなか、就職の夢破れて故郷に帰ろうとしていた朴さんと出会い、支援活動に加わった。そして支援を続けるため、大学卒業と共に川崎市職員となり、偶然、桜本地区など市南部を管轄する支所に配属され、「外国人登録係」を任された。

74年、朴さんの「日立裁判」の地域集会に参加していた在日2世の男性が立ち上がり、叫んだ。

「差別してるのは民間の企業だけじゃない。なぜ俺たちは日本人と同じ税金を支払っていても市営住宅に入れないんだ? どうして俺たちの子どもには児童手当をもらえないんだ?」

日立就職差別事件の「勝利」に勇気づけられた在日2世たちが声を上げ始め、差別撤廃に向けた動きを加速させた。川崎市は翌年から市営住宅の国籍条項を撤廃し、児童手当に関しては市単独の予算を組むことで同等の仕組みを創設した。

いわば「多文化共生社会」に向けた取り組みの幕開けだった。

「アリランラプソディ」では、ハルモニたちの「共同学習」 の様子も伝えてくれる。生まれて初めて字や絵画を習ったハルモニたちは、思いを文章や絵で表現し、子どものように笑顔を輝かせている。

そしてカメラが一つの作文にフォーカスし、印象的な文章が、スクリーンいっぱいに映し出された。

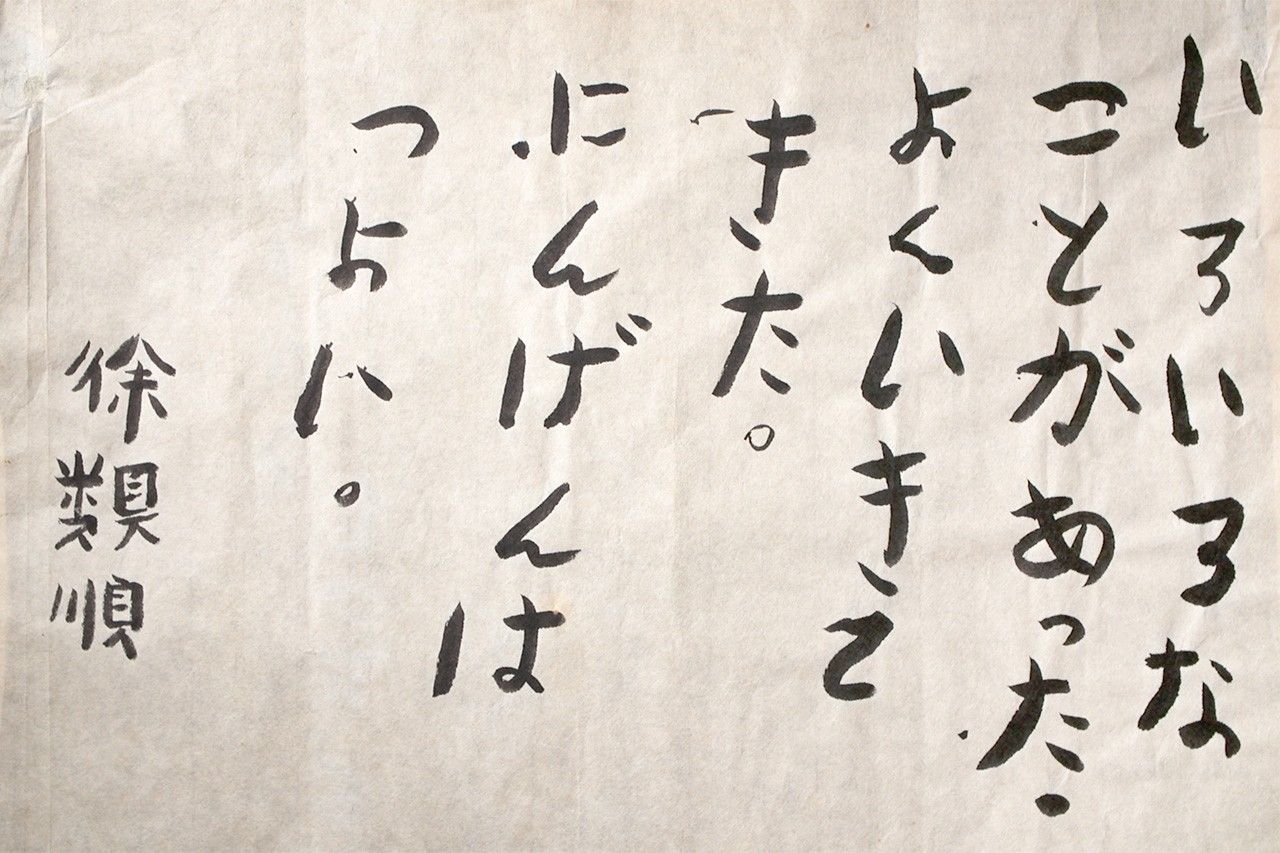

「共同学習」で字を学び、習字を習った徐さんが書いた文章 © Kimoon Film

「いろいろなことがあった。よくいきてきた。にんげんはつよい」

「生きてたって、いいことなんか何もなかったよ」と涙を流した徐類順さんの作である。字を習いたての子どものようにあどけない平仮名が並ぶ文章だが、自分自身への礼賛を、力強く書き綴っている。

2024年で徐さんは98歳になる。三浦さんのような地域の支援者たちに見守られ、笑顔で穏やかに暮らしている。

取材協力 : POWER NEWS編集部

クレジット入りの提供写真を除く本文中の写真も筆者撮影

バナー写真:ふれあい館で続く「共同学習」の成果を披露するハルモニたち。右が徐類順さん © Kimoon Film