菌を植え継ぎ、絶やさず未来へ ―千年続く和食の根源:種麹(たねこうじ)造りを担う「もやし屋」とは―

食 文化 健康・医療 環境・自然・生物 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

麹は日本の食文化の礎

麹は、蒸した米や麦にカビの一種である麹菌を付けて繁殖させたものだ。菌を付けた相手が米なら米麹、麦なら麦麹と呼ばれる。最も用途が広いのが米麹で、スーパーの漬物コーナーなどで手軽に購入できる。

日本の食文化において、麹は礎だ。和食の味付けに使われる醤油(しょうゆ)、味噌(みそ)、みりんは、いずれも麹による発酵食品である。世界的に見ても豊かな日本の発酵食品文化は、高温多湿という地理的条件に恵まれ、独自の発展を遂げてきた。日本各地に伝わる、郷土色あふれる漬物にも、麹は欠かせない。

種麹屋という仕事

日本酒の酒蔵や味噌蔵、醤油の醸造所、大手の漬物メーカーの中には、麹を自前で造る会社もある。しかし、麹は自社で造れるとしても、米や麦に付着させる麹菌は、もともとどこからきたのか。企業はどのようにして麹の品質を安定させ、長年それを維持しているのか。その答えは、全国でも数少ない「種麹屋」という仕事にあった。

「昭和28(1953)年くらいの同業者名簿によれば、当時は30数軒ほどあったようですが…今は全国で10軒ほどに減り、京都に残っているのはうちだけになりました」と、古い資料を示すのは、種麹屋の老舗「菱六もやし」の代表を務める助野彰彦さん。

「もやし」というのは、ひょろりと細長い豆モヤシと勘違いされがちだが、もちろん野菜のことではない。とはいえ、「萌(も)やす」=「芽を出させる」という意味なので、語源はモヤシと同じなのがおもしろい。

良質な麹菌の胞子を発芽させ、好条件下において培養し、蔵や醸造所が麹造りにすぐに使えるよう加工する。そして、これを「麹の種菌」として販売するのが、助野さんの仕事だ。

種麹業に歴史あり

日本人が麹菌を酒造りに活用した歴史は古く、8世紀初めの書物には、神様に供えたご飯(蒸し米)に生えたカビを利用して酒を醸した、という記述が見られる。

また、平安時代中期に編纂され927年に完成した法令集「延喜式(えんぎしき)」には、「よねのもやし」といった記載がある。これは、「米にもやもやとカビが生えた状態」、つまり米麹を指す。当時は「友種式(ともだねしき)」といって、造った米麹の一部を次回の米麹の種として使い回す方法が取られていたが、それでも一定の品質は保っていたようだ。

鎌倉時代から室町時代にかけての京都では、北野天満宮の権威の下、麹造りを生業にする同業者組合「北野麹座」が結成され、近隣地域における麹の製造・販売権を独占していた。しかし次第に、一部の富裕な酒屋が自前で麹造りに取り組み始めるようになる。

麹座は当然、これに強く反発。北野天満宮とともに、酒屋への統制を強化するよう、幕府に働きかけた。

ところが、有力寺社の一つである延暦寺が酒屋側に付いたことから、複雑な利害関係が絡み、さらなる対立に発展。数度の武力衝突の末、1444年、麹座が酒屋側に屈服する形で幕引きとなった。

「文安の麹騒動」と呼ばれるこの事件以降、専門職としての麹製造業は衰退。麹造りは商品製造工程の一環として、酒蔵や味噌蔵など醸造所側に取り込まれていく。そうした流れの中で、「麹を造って売るだけでは生き残れない」と考えた一部の麹屋が、良質な麹菌を育てて醸造所に卸す「もやし屋」としての道を切り拓いたのだろう、と助野さんは語る。

明治から大正時代と思われる菱六もやしの店構え。掲げられた看板には、右から「京都(菱六のロゴマーク)根元 麹種もやし」と書かれてあり、和食の根源としての麹文化を担う自負がうかがえる(写真は助野氏所蔵)

上の写真から100年以上の歳月を経て、すっかり年季の入った看板。分厚い板がひび割れている

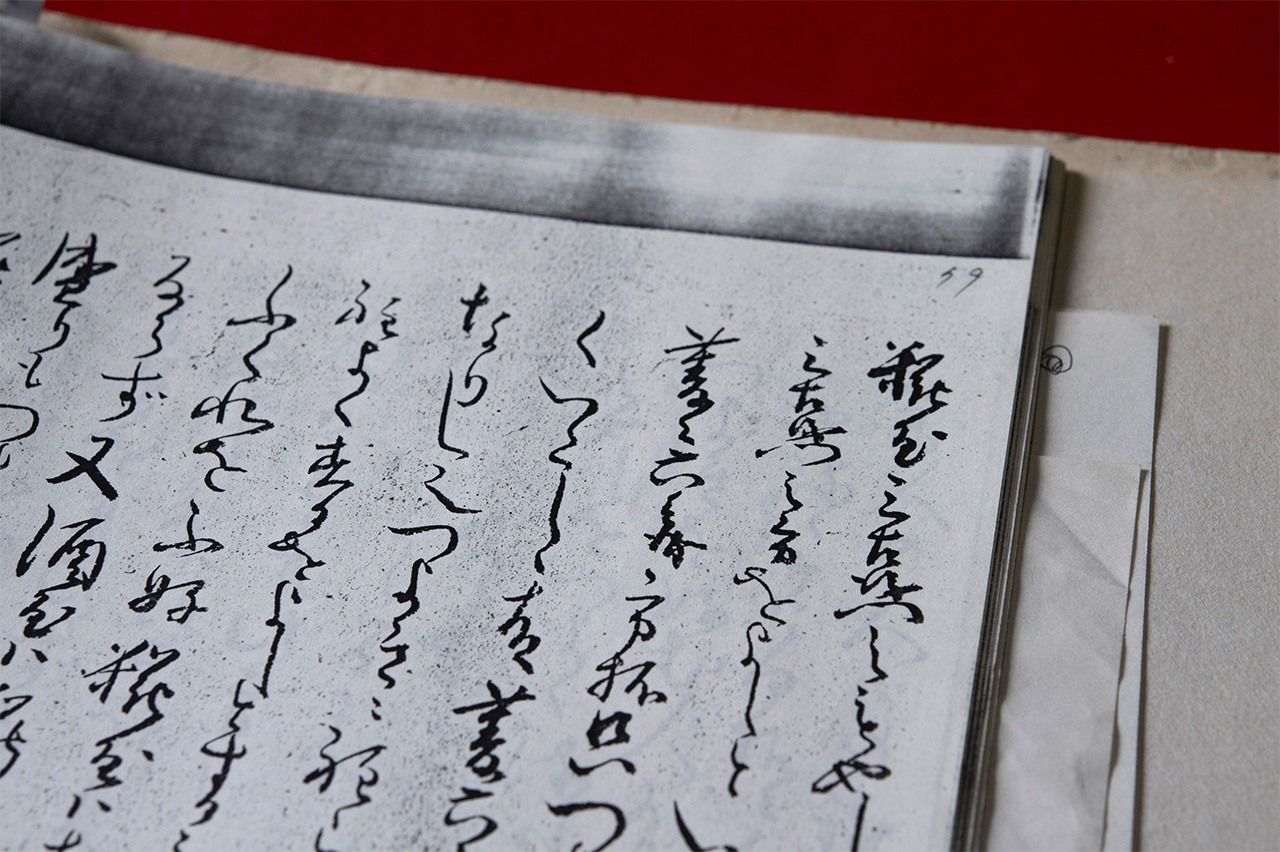

「うちも、京都で昔からやっていますが、創業年はよく分かっていないのです。正直なところ、私が何代目の当主なのかも分かりません。これは、同業のもやし屋さんが1769年に書き残した『蘗法傳書(もやしほうでんしょ)』という書物の写しなのですが、ここに“菱六もやし”と書かれていることから、少なくともこの頃にはもやし屋を営んでいました。おそらく、300年以上は続いているのではないでしょうか。」

種麹ができるまで

麹菌は、もともと地球上で生息している麹カビのうち、人間にとって有用な菌だけを集めたものだ。麹カビの中には、健康障害を引き起こす菌もいる。友種式で麹を造り続けていると、品質を長く安定させるのも難しい。

そこで、種麹屋の出番だ。種麹屋は、代々選び抜かれてきた安全で良質な麹菌を原菌として保管し、絶やさないよう大事に育てている。それを用途別に、蒸した米や麦などに散布し、より強い麹菌を繁殖させて胞子を最大限に増やす。長年の経験と勘がものをいう職人技だ。

のれんの奥に麹を造る作業所・麹室(こうじむろ)がある(写真提供:助野氏)

大きなドラム型の蒸し器で、麹菌を付ける米を蒸す(写真提供:助野氏)

温度30度・湿度98%に管理された麹室で、120時間かけて麹菌を培養する(写真提供:助野氏)

完成した種麹。麹菌の胞子がびっしりと生えている(写真提供:助野氏)

用途に合った種麹を提供

一口に種麹といっても、生えている菌により色が異なる。オリーブ色のような緑色系の種麹は、主に日本酒やみりん、一部の酢の醸造に向く。白色系は味噌や甘酒、塩麹造りに最適。黒色は泡盛用、褐色は焼酎用に主に使われる。

菱六では、出来上がった種麹を2種類の形状で販売している。米などの原料に麹菌を生やした状態そのままの「粒子」、それをふるいにかけた麹菌の胞子にデンプンや米粉を増量剤として混合し使いやすく加工した「粉末」だ。

緑色系と白色系の種麹。左側が粒子で、右側が粉末(写真提供:助野氏)

粒子のほうは、それが種麹なのか、種麹を元に造られた製品である麹なのか、一見して判別しづらい。しかし菱六の場合、種麹は胞子の発芽率が95%以上になるよう管理されており、まさに「麹の種菌」。一方、麹は種麹を原料に散布した後、種麹の半分以下の培養時間、48時間で造られる。種麹が親なら、麹はその子供のような存在といえるだろう。

単一の菌をそれだけで売る場合もあれば、数種類をブレンドして袋詰めにすることも。取引先メーカーの要望を毎年聞き取り、種麹を微調整して提案するのも、助野さんの腕の見せ所だ。

種麹業界のこれから

江戸の昔、京都近郊に限られていた菱六の販路は、種麹屋の減少と流通技術の進歩により、全国に広がった。今や、取引先は2000軒を超える。ライバルこそ少ないが、「脈々と受け継がれてきた伝統こそが商品」ともいえる業界に、新たに参入する若手はいない。しかも、種麹というものは実に経済的で、ほんの100グラムもあれば100~200キログラムもの麹が造れるというから、決してもうかる仕事ではなさそうだ。

そうと知ると、種麹業界は先細る一方ではと気がかりになる。種麹屋の存亡は、麹を使う食文化、すなわち和食全体の危機にもつながるのではないか。助野さんに問いかけると、意外にも「ゆるやかな衰退ではありますが…さほど心配していません」と笑う。

ここ15年ほどの間に、家庭で作る調味料として「塩麹」、健康飲料として「麹甘酒」が大ブームになった。そこから、一般消費者の中で麹に対する興味が高まり、麹の認知度が明らかに上がったと言う。メディアに呼ばれて話をする機会も増え、求めに応じて種麹についてレクチャーをすれば大盛況だ。

菱六の種麹を使い、麹を手作りするワークショップを開催したときは、3日間の受講日程にもかかわらず、満員御礼だったそう。「正直、そんな需要があることに驚きました。麹ならスーパーでも入手できるし、買った方が早い。それだけ麹に関心を持つ人がいることはありがたく、心強く感じます」

グローバルに広がる麹の世界

さらにここ10年ほどで、海外からの引き合いも増えた。「京都観光に来た外国人のお客さんが、『インターネットで見た』といって、わざわざうちを訪ねてくることもあります。オンラインショップに寄せられた問い合わせをきっかけに、海外との取引が始まり、種麹を送ることも。現地で味噌を造っている業者や、レストラン、あとは個人。海外在住の日本人の方もいらっしゃいます。相手先の国も徐々に増えて、アメリカ、ドイツ、フランス、デンマーク、オランダ…ベトナムなど東南アジアの国からも問い合わせが来ますよ」

種麹を輸出することは、バイオテクノロジーの海外流出には当たらないのだろうか。例えば、麹菌を海外の取引先に売ったら、相手が自分の国で培養を試みることも可能なのでは。助野さんにそう聞くと、「一応、何に使うのかは確認していて、研究用途の場合はお断りしています」との答えだった。実際、いくら湿度や温度などの環境が整ったところで、長年培ってきた技術なしには、安定した質の麹菌を継続して採取することは難しいだろう。

万一、代々伝わる種麹を絶やしてしまったら…という心配も無用だ。菌は生物なので数年おきに植え継ぎをするが、その性質に変化がないか研究室でしっかり確認したうえで、2カ所に分けて管理されているそう。歴史と重みのある仕事だが、今後の見通しについて話す助野さんに、気負いは感じられない。

「今はやっと、麹が知られるようになってきたレベル。麹の後ろに種麹というものがある、と知ってもらうには…まだまだ、これからですよ」と、その口調は軽やかだ。

1000年以上かけて日本人の味覚を形成し、ひっそりと食文化を担ってきた麹。そのさらに裏側で人知れず伝統を守ってきた種麹屋は、和食を支える陰の功労者といえるだろう。

株式会社菱六

- 京都府京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町79番地

- 電話: 075-541-4141

提供写真以外の写真撮影=黒岩正和(96BOX)

バナー写真:京都の地に300年以上続く種麹屋「菱六もやし」の看板