「三陸フェーン大火記念碑」:64年前にもあった岩手の惨事―山と人里の境界での火災に警鐘

気象・災害 環境・自然・生物 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

異常な乾燥と強風で広範囲に飛び火

三陸フェーン大火が発生したのは1961年5月29日。宮古市災害資料アーカイブ「みやこあす」によると、当時の気象は「75年ぶりの異常乾天」。

今年1月に大規模火災が発生したロサンゼルス近郊や3月に山林火災に見舞われた岩手県大船渡市の気象状況と共通する。ロサンゼルスも昨年4月以降まとまった雨が降っておらず、例年は秋に始まる雨季/雨期もやってこなかった。日本でもこの冬は、東日本と西日本の降水量が1946年の統計開始以降で最も少なかった。そうしたカラカラの状態で山に火が付いた。

当時の農林省林業試験場編「林業試験場研究報告172号」に掲載された「昭和36年5月末の三陸沿岸大火による森林被災状況についての調査報告」によると、三陸沿岸地方では台風4号くずれの低気圧にともなった寒冷前線通過の際に、瞬間最大風速30メートルを超す乾燥した風が吹き荒れていた。

この天候下で火の手は14カ所から上がり、広範囲に飛び火して山林はもちろん農作物、民家、鉱山施設も飲み込んだ。死者5人、負傷者122人、建物の全焼は587棟。焼失面積は約260平方キロメートルに達してロサンゼルス近郊火災の焼失面積約200平方キロメートルを上回った。

火災は5月29日以前にも発生していて、いったん消えたかに見えたものが乾いた強風で再出火。それに新たな火の手が加わったという。29日に火が出た11件を原因ごとに分けると、たき火の失火が5件、強風で林の木が炭窯に倒れて発火したのが1件、残りは不明とされている。しかし、調査報告は、不明の中にはタバコの火の不始末もあったと推測している。完全に鎮火したのは6月1日。少量ながら雨が降ったことが幸いしたと述べている。文字通り「恵みの雨」であった。

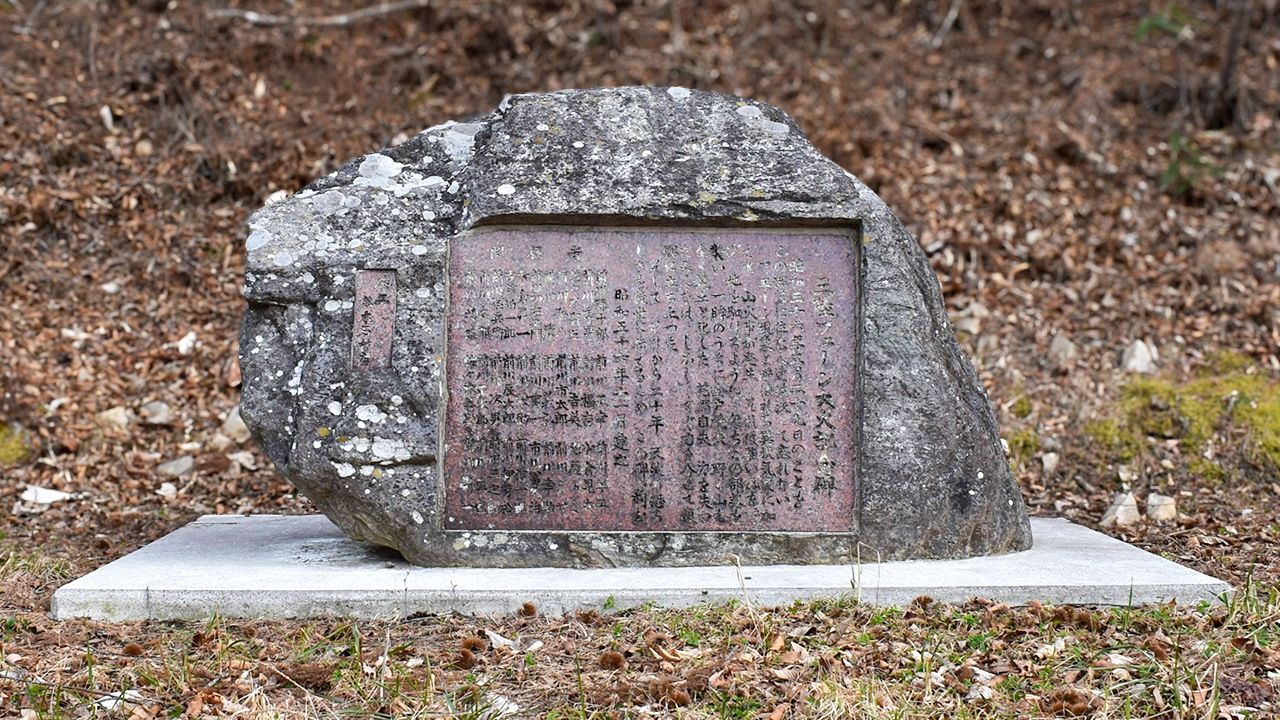

地域住民らが2基の石碑を建立

「三陸フェーン大火記念碑」は宮古市の崎山地区、女遊戸(おなつぺ)集落の道端にある。火災から20年の節目に集落の住民らが、「天災の恐ろしさを後世に伝える」ために建てた。碑には「(火が)地を駆けるように、忽(たちま)ちこの部落を襲い一瞬のうちに全戸焼失 野も山も全く焼土と化した」と刻まれている。この碑は国土地理院の自然災害伝承碑の一覧に掲載されている。

同じ崎山地区には国土地理院の一覧に掲載されていないもう一つの「三陸フェーン大火記念碑」がある。女遊戸集落から西に3キロメートル余り内陸側の箱石集落、旧崎山小学校箱石分校跡地に建つ石碑だ。こちらの碑も、この災害の教訓を伝承することを目的に、住民らが女遊戸と同年に設置した。碑は「(火が)折からのフェーン現象と三十余米の強風に煽られ(中略)箱石部落の山林住家を殆ど焼失させた」と記す。

崎山地区の北側に位置する旧田老(たろう)町はフェーン大火の最大の被害地だった。当時同町には銅、硫化鉄、亜鉛などを産出する大規模な田老鉱山があった。一帯は従業員と家族ら約4000人が暮らす鉱山の街としてにぎわい、商店街や映画館、学校、診療所などがあった。火はこれらをことごとく焼き尽くし、鉱山従業員らは「閉山・失業はまちがいなし」と思ったという。しかし、運営会社は再建を決定し総工費約11億円超をかけて12月には操業を再開した。

火に追われ砂浜へ 煙と砂で息もできない

前川寿(ひさし)さん(77)は女遊戸で生まれ育った。三陸フェーン大火が発生したのは中学2年生の時だった。

朝、近くの浜でウニ取りをしてから学校に向かう途中、山の方に煙が上がっているのが見えたが、大して気にも留めなかった。ところが、学校から家に帰ると母親の「ストーブに火は入れるな」と書き置きがあった。

暗くなる前に山に火が見えた。戻った家族と川から水をくんで備えていたが、山の火は見る見るうちに近付いてきた。女遊戸は三方を山に囲まれ、逃げ場は海しかない。集落の人たちとみんなで砂浜に向かったが、踏ん張らないと立っていられないほどの強風だった。

砂浜では、大人たちが持ち出した布団を子どもたちにかぶせて火の粉から守ろうとしたが、強風で吹き飛んでしまった。火は砂浜近くの山まで迫ってきた。前川さんは「煙と砂で息ができなかった。ただただ怖かった」と振り返る。

夜遅くになって風がやみ、そのすきを見て集落の人たちは砂浜からより安全と思われる場所へ移動した。翌日になって戻った前川さんは「これは5月の景色のはずがない」と驚いた。山に緑はなく、灰の白と焦げた木々の黒だけの世界。あたりには牛やヤギ、鶏などの家畜や飼われていた犬の焼死体が転がっていた。1カ月ほどして猫だけが耳が焼けた状態で戻ってきたという。

前川さんの家では沢の水を生活用水として使っている。その量が今季はいつもの年よりはるかに少ないという。前川さんは、様子見を兼ねて薪(まき)を取りに周辺の山に入るが、「山が乾いていると感じる」と話す。

同じ県内の大船渡一帯で起こった山火事に前川さんは「心配していたことが起こってしまったと思った」という。「火の扱いはとにかく慎重にしなくてはいけない。タバコのポイ捨ては絶対にダメ」と力を込めた。

山林と人の居住域をまたぐWUI火災対策が急務

大船渡市三陸町綾里の港地区を歩いた。今回の山火事で26棟の住宅が被害に遭った場所だ。完全に焼け落ちた住宅や壁だけが遺った蔵、鉄の骨組みのみになった建物が火勢のすさまじさを物語る。一方で、崩れ落ちている住宅のすぐ隣の家がほぼ無傷という光景も目に残った。

こうした被災地を見ると、山林が燃える「山火事」の印象は見事に裏切られる。

このように、「山林と人々の居住区域に隣接する地域=Wildland-Urban Interface」(WUI)に起こる火災の被害が近年、米国や欧州などで深刻になり、対策の必要性が叫ばれてきた。1月のロサンゼルス近郊火災は改めてこの「WUI火災」の対策が急務であることを示した。

同様に、日本の大船渡や岡山、今治の火災も、「山林火災」というよりむしろ「WUI火災」と位置付け、今後の防災に向けて調査・検証されるべきものに思える。同じ意味で、多くの住宅、商・鉱業施設が被災した三陸フェーン大火も、「WUI火災」だったと見直すべきではないかと思う。

WUI火災研究の専門家で東北大学客員教授のサミュエル・マンツェロ氏は、山林火災(wildland fire)とWUI火災を明確に分ける必要があると主張する。山林火災は植物を燃やし人の住んでいない地域で発生するが、WUI火災は人の居住域に入り込み家々や車、その他の構築物一切合切を燃やす。ガソリンや化学物質など燃えるものが多岐にわたり、単純な消火作業ではすまないことが多い。

マンツェロ教授はISO(国際標準化機構)が行ったWUI火災についての国際標準「ISO TR/24188」策定の中心人物の一人で、「日本はWUI火災への備えができていない」と警鐘を鳴らす。

1月のロサンゼルス近郊火災は、日本ではハリウッドのセレブや富裕層が住む場所の火災として報じられることが多く、日本にも起こりうるWUI火災の側面がほとんど伝えられていなかった。マンツェロ氏は「日本は森に火が入れば容易に人の居住域に達する国だということに、もっと危機感を持つべきだ」と訴える。

私はそれを聞いて「里山」という言葉を連想し、腑に落ちる気がした。

国土の3分の2が森林の日本で、人々は何百年も前から山林と接する領域に住み、そこから自然の恵みを得て暮らしてきた。日本昔話の定番、「おじいさんは山へ柴刈に、おばあさんは川へ洗濯に…」はまさに「山林・人里境界領域=WUI」としての里山の特徴を言い表している。

女遊戸で前川さんは今も山へ柴刈に行く。大きな街にも奥山と市街地の間に「都市近郊林」があり潤いや山の幸を求めて人々が入り込む。日本はその意味で「WUI」だらけというべきかもしれない。

「山火事防止」の啓発から国際標準の「WUI火災」対策へ

日本の山火事の対策はどうなっているのだろう。林野庁のサイトには「山火事予防に当たって注意すること」として6項目が記されている。

- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所ではたき火をしない

- たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する

- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない

- 火入れを行う際、許可を必ず受ける

- たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てない

- 火遊びはしない

自治体のウェブサイトでも多くが火の不始末をしないなどを呼び掛ける啓発活動が中心だ。

一方で、米国ではそうした啓発に加え、「ISO TR/24188」を踏まえた具体的な備えを例示して対策を取るよう呼びかける。例えば米国消防局(U.S. Fire Administration)が米国緊急事態管理庁(FEMA)と2020年5月に出した「地域社会の林野火災対策プラン策定」という11ページの小冊子では、家の構造部分ごとに発火原因になるものの例を挙げて具体的に対策を示す。

「塀」の項目では、「家屋につながっている可燃性の材料のものは少なくとも1.5メートル分を不燃性に取り換える」。「ひさし」では、「大きな隙間があると火が入る危険性があるので充填剤を詰めて塗り込める」と記している。公共施設や事務所についてのパンフレットもある。こちらも「換気口は火の粉などが入り込まないように3ミリメートル以下の目の金網で覆う」と極めて具体的な対策を提示している。

「地球灼熱化」で「WUI火災」が今後さらに増えることは間違いないとされる。日本は、「山火事」に対する視点を、世界標準に置き変えるところに来ているのではないだろうか。

記事中の写真は、宮古市災害資料アーカイブの提供写真を除き筆者撮影

バナー写真 : 三陸フェーン大火記念碑