田町(JY27) : 「田」ばかりの農村が、東海道の発展とともに「町」へ

歴史 旅 都市 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

西郷隆盛と勝海舟の会談の地

戊辰戦争の渦中にあった1868(慶応4)年3月、西郷隆盛と勝海舟の会談が行われた。江戸開城に向けた話し合いである。すでに下交渉は済んでいたため、13日、14日の2日で合意し、幕府は江戸城を明け渡した。

会談の場所は「薩摩藩邸」あるいは「別邸」などと、各種の文献にある。薩摩藩は現在の田町駅近くのNEC本社ビルが立つ一帯に上屋敷、田町駅前の田町タワーに蔵屋敷、品川駅前に下屋敷を持っていたが、上屋敷は会談の前年に焼き討ちに遭い焼失しているため、下屋敷または蔵屋敷のどちらかだったと考えられている。

有力視されているのは蔵屋敷で、田町タワーの脇には「西郷南洲(隆盛) 勝海舟会見之地」の碑がある。

「西郷南洲 勝海舟会見之地」の碑。刻まれた文字は西郷の孫・吉之助の筆による(PIXTA)

会談当時、蔵屋敷は海岸沿いにあった。1849〜62(嘉永2〜文久2)年作成の『江戸切絵図 芝高輪辺絵図』を見ても、確かに目の前は海だ。

薩摩藩の蔵屋敷・上屋敷と、田町駅(黄色の丸)との位置関係。『江戸切絵図 芝高輪辺絵図』国立国会図書館所蔵

明治維新後にこの波打際を埋め立て、日本初の鉄道が通ったのが1872(明治5)年。4年後の1876年、蔵屋敷があった地の正面に仮設乗降場を設けたのが、田町駅の前身である。

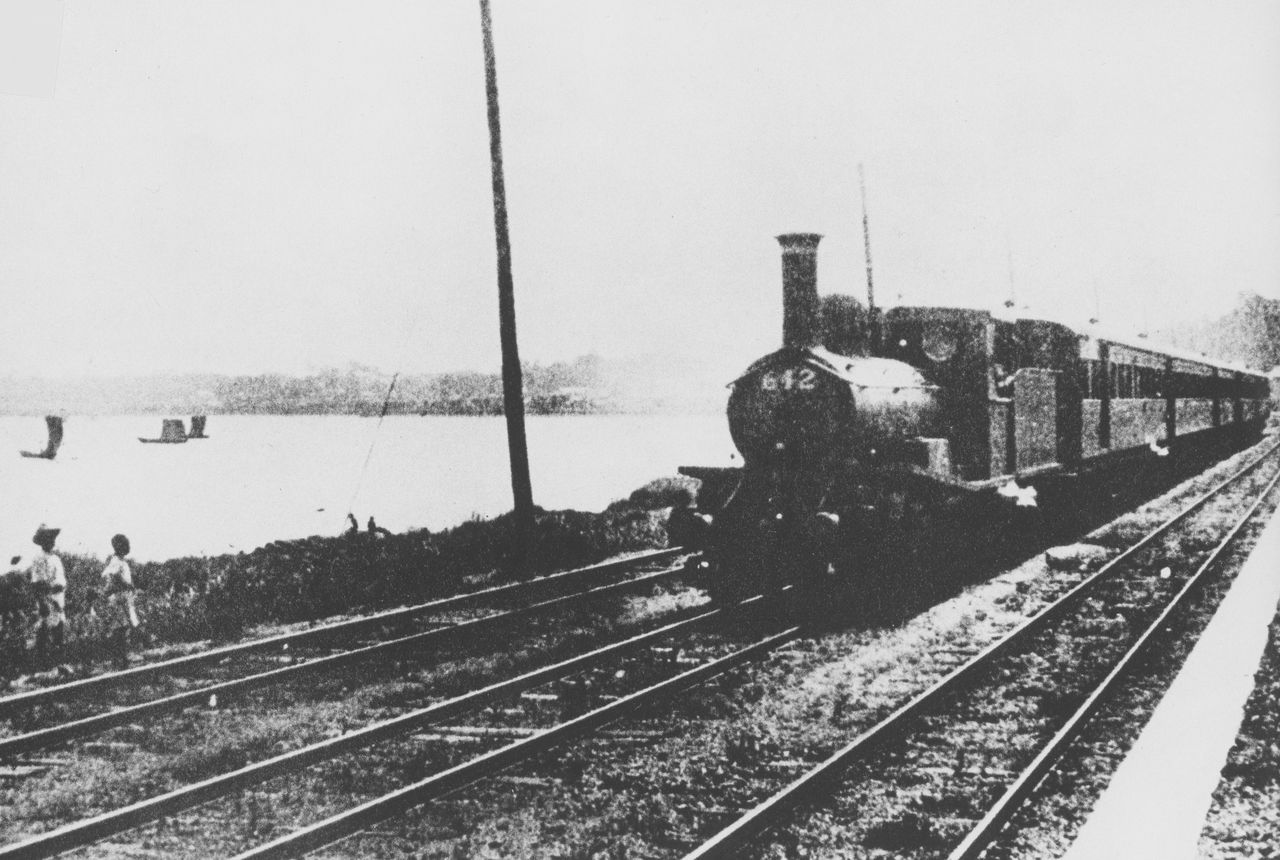

1907(明治40)年には、本格開業に向けた工事を開始。その頃の写真には線路脇に海が広がり、沖に航行する帆掛け船が写っている。工事を経て新橋-品川間の高架線が完成し、1909(明治42)年12月16日に開業した。

1907年、設置工事を開始した頃の田町駅付近。右側の白い部分にホームが建った。筆者所蔵の絵葉書

そのわずか4年後の1913(大正2)年には、駅舎の周辺に機械・鉄・煙草などの工場が立ち並んでいた(バナー写真)。埋め立てが急ピッチで進み、工業地帯へと変貌したのである。驚異的なスピードで発展したと分かる。

1926(大正15)には、工場へ通勤する労働者の便宜をはかるため、駅に芝浦口改札も新設された。

明治時代のこの一帯の地名は「芝田町」で、田町駅は芝田町1丁目にあった。住居表示に関する法律の成立(1962年)以降、芝・三田・芝浦に変更となり、行政地名としての「田町」は消滅し、駅名として残るだけである。

田園地帯が東海道の整備とともに発展

田町の地名は、「田んぼ」が多い田園地帯が宅地化されて「町」になったのが由来だという。

江戸幕府が地名について調査した『町方書上』(まちかたかきあげ)には「田畑が一円町屋となって田町」とあるし、同じく幕府が編さんした江戸の地誌『御府内備考』も、「高縄(高輪)村の一部、田畑の多い地に町屋・商家が成立」と記す。正確には不明だが1600年代前半には成立していた地名と考えられる。

実に単純な由来だけに、かつては江戸だけでも「本郷田町」「浅草田町」など(現在は消滅)があり、今も赤坂「田町通り」、新宿区「市谷田町」にその名を留めている。全国に目を広げても50カ所近く存在する。

ただし、山手線の駅名となった田町は、江戸時代の主要幹線道路・東海道の整備とともに都市化した歴史を持つ点が、他と異なる。

徳川家康が江戸に入府した1590(天正18)年頃、東海道の起点は日本橋ではなく芝だった。日本橋が出発点となるのは、1604(慶長9)年だ。家康以前から街道の要衝にあって、江戸の発展に欠くことのできない地だった。

16世紀後半は小田原に本拠を置く後北条氏が支配していた。田町駅の北を流れる古川が東京湾に注ぐ河口当たりに金曾木村(現在の金杉橋あたり)があり、戦時に船を供給する“船持ち衆”の拠点だった。この集団が江戸時代に入ると、今度は江戸湾の漁場を統括するようになり、水運・漁業の成長にも寄与した。現在、東京湾クルーズの屋形船発着場となっている。

『東海道名所風景 金杉橋芝浦』月岡芳年画に描かれた金杉橋の辺り。右に古川、左に14代将軍・徳川家茂が上洛する際の行列。1863(文久3)年作。国会図書館所蔵

江戸の入り口だった「札の辻」

東海道が現在の第一京浜国道。国道と三田通りの交差点は元和年間(1615-24)の頃には「札の辻(ふだのつじ)」と呼ばれ、庶民に法令などを告知する高札が立っていた。

田町駅から西へ400メートル、第一京浜国道にある札の辻交差点。(PIXTA)

その後、1710(宝永7)高札場は田町駅から東海道を西へ1.2キロの場所にあった高輪大木戸に移動したが、江戸に居住する者が罪を犯して「所払い」(江戸から追放)の刑を受けた場合、札の辻から内に入ってはならないという境界線であり続けた。

この高輪高札場は、道の両脇に高さ3メートルの石垣とその間に門を築き、木戸番が監視していた。門は明け六ツ(日の出の30分ほど前)に開き、暮れ六ツ(日没後30分ほど)に閉じていた。

『江戸名所図会』の高輪大木戸。右上に石垣がある。国立国会図書館所蔵

ただし平和な世が続いたことから、寛政年間(1789~1801)に門は撤廃されたとみられており、監視も形骸化したようである。

落語『芝浜』の舞台だった公園

田町は落語ファンにおなじみ、棒手振(ぼてふり)の魚屋・勝五郎とその女房の人情噺(ばなし)『芝浜』の舞台だ。怠け者で酒ばかり飲んでいた勝五郎が、女房に急き立てられて魚を仕入れに行った雑魚場(ざこば/魚市場)のあった場所が、駅から徒歩2分の本芝公園である。

公園に「雑魚場跡」の案内板と碑がある。本芝町会ホームページによると、1964(昭和39)年頃まで漁船が入り込む入江があり、江戸前の魚介類が豊富に揚がったという。浅草海苔の生産地としても有名だった。

本芝公園から北東に約600メートルには、西応寺がある。黒船の来航によって海外諸国との貿易を迫られた幕府は1858(安政5)年、米国・オランダ・ロシア・英国・フランスの5カ国と修好通称条約を結ぶ。その際、オランダが公使館を置いたのが西応寺である。

1867(慶応3)年、庄内藩を中心とした幕府方の兵が薩摩藩上屋敷を焼き討ちした際、火が西応寺にまで及んで全焼。その後も再建すると戦災で焼け落ちるなど、多難な道を歩んだが、現在は落ち着いた佇まいの寺院となっている。

旧オランダ公使館があった場所は西応寺が経営する幼稚園になっており、オランダ公使館跡の碑も立っている。

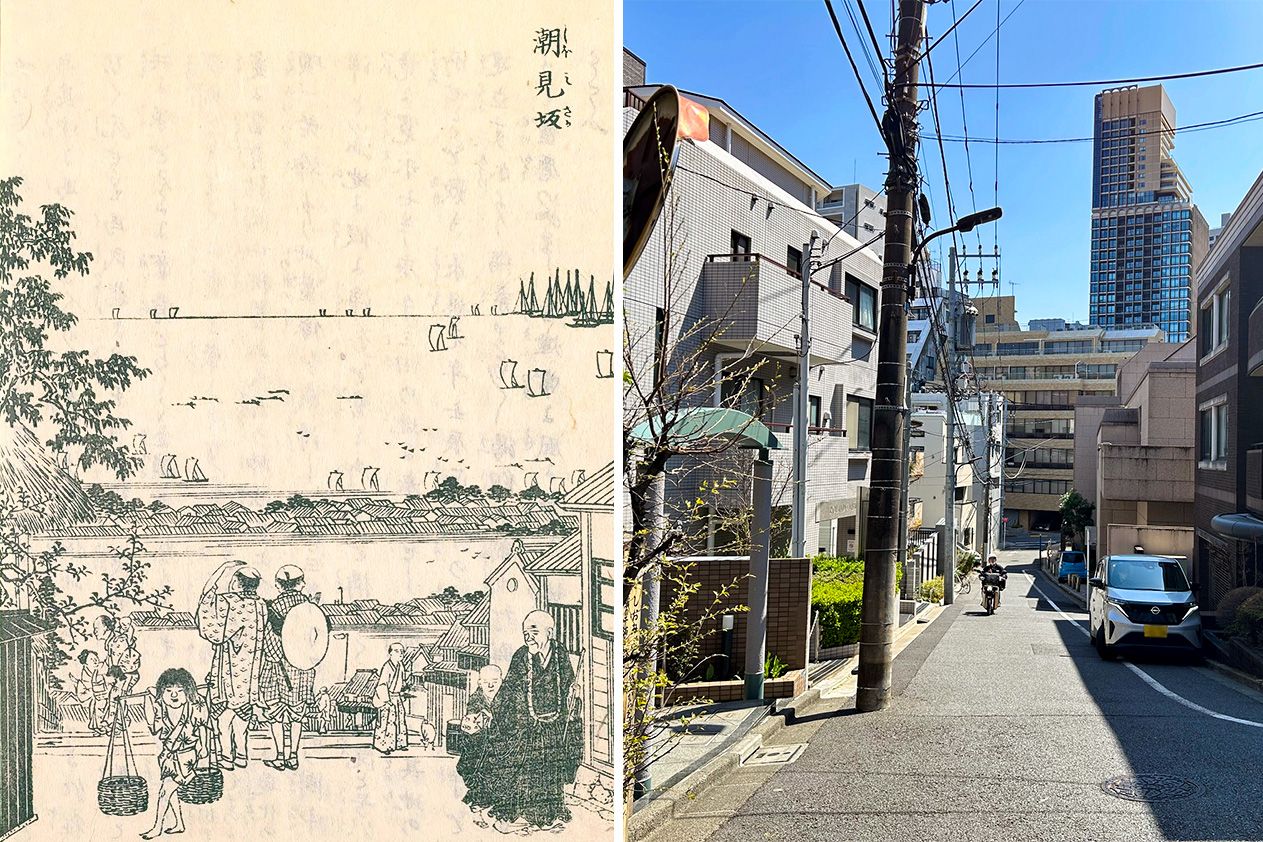

また、駅から西へ徒歩11分に「潮見坂」がある。江戸時代は現在と違い海岸から直線距離で約400メートル、眼下に海を眺めることができる名所だった。その様子が『江戸名所図会』に載っている。今はもちろん海は見えない。

『江戸名所図会』によると「(潮見坂の)旧名は潮見崎といい、月の岬・袖が崎・大崎・荒蘭崎・千代が崎・長南が崎と並び七崎と呼ばれた」とあり、高輪海岸沿いの小高い丘に眺望の良い名所が複数あったことを示唆している。今からは考えられない光景が広がっていたのである。

(左)江戸名所図会・潮見坂(国立国会図書館所蔵) (右)現在の潮見坂。マンションにさえぎられて海は見えない(nippon.com編集部撮影)

【田町駅データ】

- 開業 / 1909(明治42)年12月16日

- 1日の平均乗車人員 10万9296人(30駅中14位 / 2022年度・JR東日本調べ)

- 乗り入れている路線 / 都営浅草線および三田線三田駅(徒歩約2分)、JRは京浜東北線に接続

【参考図書】

- 『続 駅名で読む江戸・東京』大石学 / PHP新書

- 『東京の地名由来辞典』竹内誠編 / 東京堂出版

- 『三田村鳶魚全集 第8巻』/ 中央公論新社

- 『江戸東京名所辞典』/ 笠間書院

バナー写真:1913(大正2)年の田町駅。左に駅舎、右に海を埋め立てて造成した工業地帯が見える。鉄道博物館所蔵