新橋(JY29) : 江戸時代初期に架けられた「新しい橋」はどこにあったのか歴史をひも解く

都市 旅 経済・ビジネス 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

現在の駅の前身は「烏森」駅

日本で初めて鉄道が通ったのは、1872(明治5)年6月12日。本来は「新橋―横浜」間を運行する予定だったのが、品川と新橋の間の堤の工事が遅延したため、やむを得ず「品川―横浜」で仮開通した。

新橋駅の開業はそれから遅れること4カ月の10月14日。同時に鉄道も「本開通」となった。1992(大正11)年にこの日が「鉄道記念日」に制定されたことによって新橋は、多くの人々に「鉄道発祥の駅」として記憶されているのである。

開業当初の駅名は「新橋停車場」。現在の駅から徒歩2分ほど離れた新交通ゆりかもめの駅の辺りにあった。江戸時代は播州竜野藩・脇坂家、仙台藩・伊達家、会津藩・松平家が屋敷を賜っていた場所である。

それが明治維新後、築地に外国人居留地ができたため、商業発展を促すには近隣に鉄道の駅があった方が良いという理由で新橋の地が選ばれたという(江戸東京学事典/三省堂)。

ゆりかもめの駅の北側に鉄道歴史展示室があり、新橋停車場の駅舎が復元されている。

](/ja/ncommon/contents/japan-topics/2755569/2755569.jpg)

1872(明治5)年、開業直前の旧新橋停車場[国鉄清算事業団提供](時事)

汐留地区の再開発のシンボルとして復元された旧新橋停車場(2003年4月の開業時撮影、時事)

1873(明治6)年画『東京汐留鉄道舘蒸汽車待合之図』。停車場だった頃のホームの賑わいを描いている。国立国会図書館所蔵

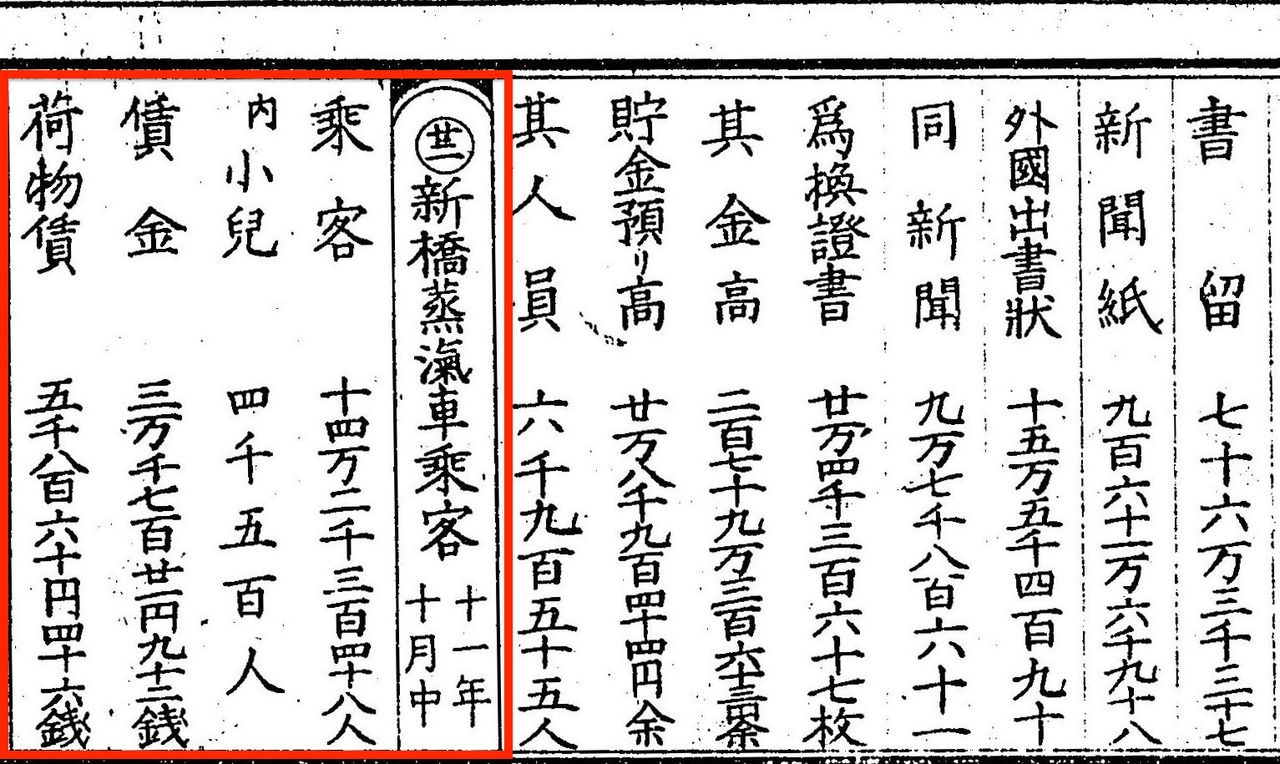

『懐中東京案内』によると、1877(明治11)年10月の利用数は14万2348人(うち小児4500人)、運賃の総額は3万1721円92銭、貨物は同5860円46銭だった。

『懐中東京案内』に記録された明治11年10月の利用状況。国立国会図書館所蔵

1909(明治42)年、品川-池袋-田端-大崎を走っていた路線の名称が正式に「山手線」に決定すると、同年12月16日には烏森(からすもり)・浜松町・田町の3駅が開業した。これによって貨物は新橋停車場、旅客は烏森駅に分離され、1914(大正3)年に停車場を「汐留駅」、烏森駅を「新橋駅」に改称。汐留駅は1986(昭和61)年に廃止されたが、新橋駅は現在に至っている。

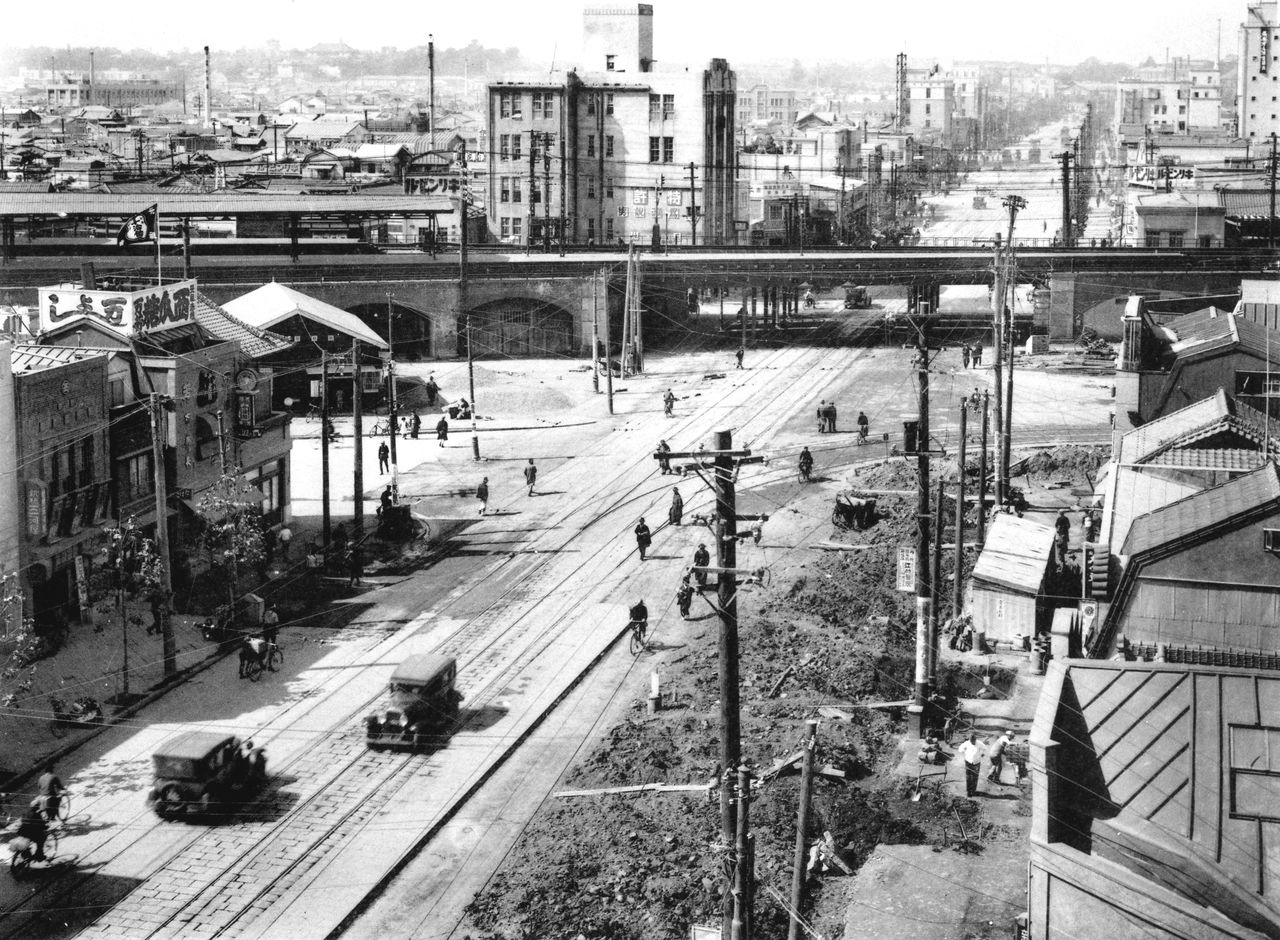

現在の新橋駅の前身である旧烏森駅の付近。上部にホームと線路が写っている。1930(昭和5)年頃撮影。鉄道博物館所蔵

「俗に新橋という」

新橋の地名の由来は、文字通り「新しい橋」である。駅の北側にある中央通りにかつて架かっていた橋で、歴史は古く、江戸時代初期の慶長年間(1596〜1615)に東海道の整備の一環として架橋したと考えられている。近隣にあった難波(なにわ)橋に対して「新しい」という意味だった。ちなみに、難波橋は大坂とは関係なく、「涙橋」からの転訛(てんか)だという(江戸東京学事典)。

その後、1710(宝永7)年、来日する朝鮮通信使に幕府の威光を示すのを目的に、儒学者の新井白石が芝口御門の建設を献策。新橋はちょうど御門の入り口にあったため、「芝口橋」と名を改めることになった。

だが、1724(享保9)年に火災で焼失する。

再建されると、欄干に擬宝珠(ぎぼし)という装飾を備え、再び新橋と名づけられた。江戸で擬宝珠を持つ橋は日本橋・京橋と、新橋だけだったというから(論考江戸の橋/鹿島出版会)、風格もあったろう。周辺一帯も芝口や源助町などの町名がありながら、「俗に新橋」(町方書上[まちかたかきあげ]/町の由来などの調査書)と呼ばれた。庶民が新橋の方に愛着を感じていたのだろうか。

1899(明治32)年には、木製から鉄橋へと改架された。関東大震災を経てさらに補強・拡張し、大正時代末には長さ20メートル、幅25メートルの堂々たる橋だった。

しかし1963(昭和38)年、東京五輪開催に合わせて首都高速を建設する際に、姿を消した。今は石製の親柱(橋の両端の太い柱)だけが残り、銀座8丁目交差点脇に立っている。

1899(明治32)年に鉄橋へ改架された頃の新橋。『日本之名勝』国立国会図書館所蔵

このように江戸〜昭和を通じ大衆に親しまれたのが新橋だった。それにもかかわらず、町名に正式採用されたのは、不思議なことに1932(昭和7)年が初めてだった。関東大震災後の復興計画にもとづき、汐留町・烏森町・愛宕下町などが再編され、新橋1〜7丁目が誕生したのである(現在は6丁目まで)。

浅野内匠頭や仙台藩・伊達家にゆかりの地

新橋駅から徒歩2~3分、小さな飲食店が軒を連ねる路地に「烏森神社」が鎮座する。

「烏森」の名の由来は、神の使いとされる「烏が群がっていた森に立つ社(やしろ)」と、地誌『江戸砂子』は記している。935〜941(承平5〜天慶4)年に起きた承平天慶の乱で、平将門を鎮圧に向かう藤原秀郷(ふじわらのひでさと)が戦勝祈願したという伝承も残る。

江戸時代初期は荒れ果てていたが、明暦の大火(1657)でも焼けなかったことから再び信仰を集めるようになり、日本橋の椙森(すぎのもり)神社、神田の柳森神社と並んで「江戸三森」として人気があった。

主祭神は豊穣・商売繁盛をつかさどる倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)で、芸能の神である天鈿女命(アメノウヅメノミコト)を合祀していることから、技芸上達のご利益もあるという。通勤途中の人が手を合わせたり、深夜に近隣の飲食店で働く人が立ち寄ったりしている。

新橋駅の浜松町駅寄りの改札は「烏森口」、改札を出てまっすぐ西へと向かう道には「烏森通り」の名がついている。駅名としては残らなかったが、新橋駅を利用する人にとって「烏森」は、今もなじみある名前である。

駅から西へ600メートルに、一関藩主・田村建顕(たつあき/右京大夫[うきょうのだいぶ])の屋敷があった。この屋敷は、江戸城松の廊下で吉良上野介に斬りかかった浅野内匠頭が最期を迎えた場所だ。

内匠頭が刃傷事件を起こしたのは1701(元禄14)年3月14日。身柄は即日、田村宅に預けられ、その日の夕刻に切腹して果てた。一関藩に残る「内匠頭御預かり一件」などによると、右京大夫は匠内頭に冷淡だったという。罪人に堕ちた大名を引き受け、さらに屋敷で切腹されるのが迷惑だったのだろうか。屋敷跡の辺りに現在、「浅野内匠頭終焉の地」の碑が立ち、訪れる人の無情を誘う。

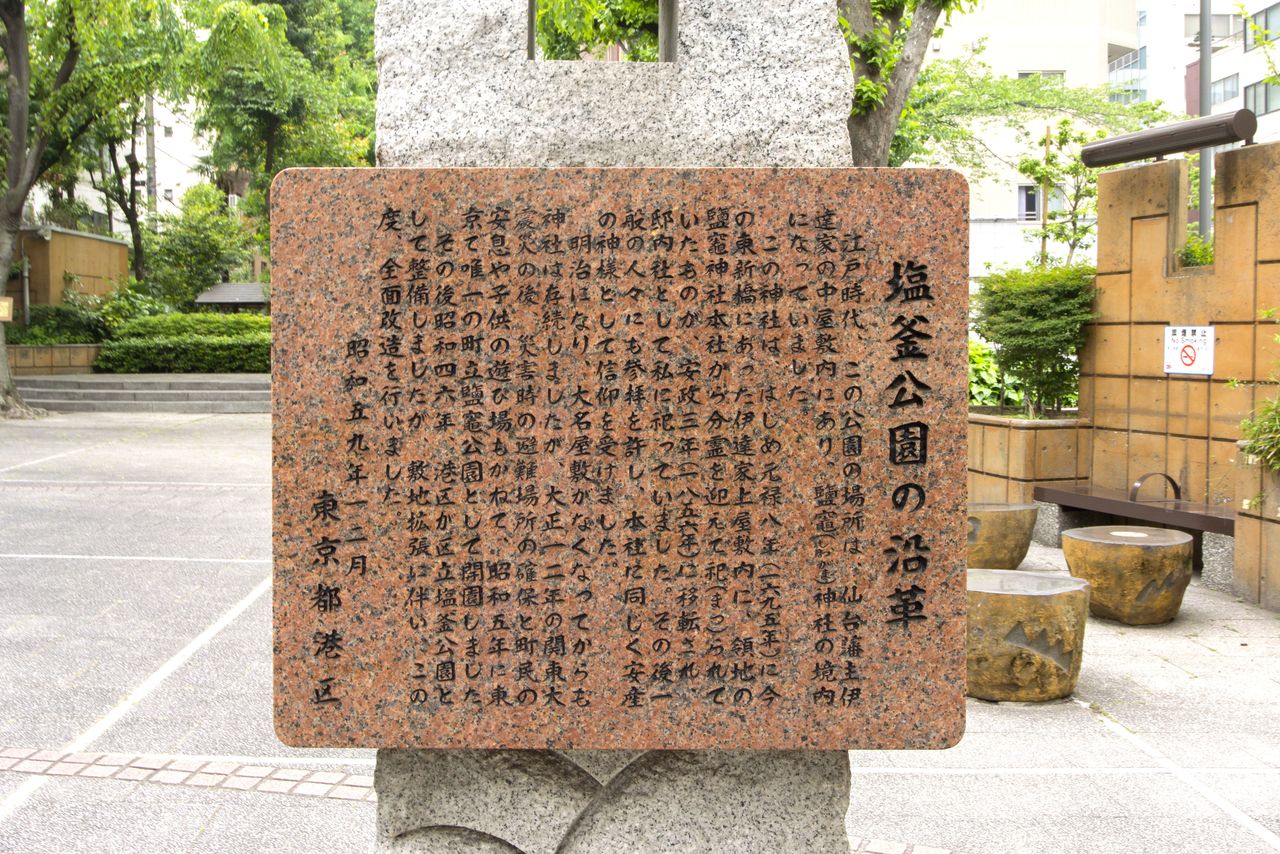

駅の南西500メートル、かつては仙台藩・伊達家の屋敷があった場所が、「塩釜公園」として近隣に勤める人たちの憩いの場となっている。

公園内には4代藩主伊達綱村(1659〜1719)が、本拠地の東北の地から勧請した塩釜神社がある。伊達藩は毎月10日に限り、町人に塩釜神社の参拝を認めていた。厳しい身分制度が敷かれていた江戸時代、町人が大名屋敷に足を踏み入れることは滅多にできなかったので、人気の高い名所だった。

塩釜公園に立つ案内板。この場所が伊達家の屋敷だったことを記している(PIXTA)

とはいえ、この界隈が発展するのは前述の芝口御門が建って以降のことで、元禄年間頃までは寂れたエリアだった。

明治時代の江戸文化研究家・三田村鳶魚(みたむら・えんぎょ)は随筆で、『女大名丹前能』(おんなだいみょうたんぜんのう)という浮世話を紹介している。地方から江戸に出てきた武士が、新橋に出没すると噂の幽霊を確かめに行く―という物語だ。お化けが出るとまことしやかに語られとは、サラリーマンでにぎわう今とは、隔世の感がある。

【新橋駅データ】

- 開業/1872(明治5)年10月14日

- 1日の平均乗車人員 19万3244人(30駅中6位/2022年度・JR東日本調べ)

- 乗り入れている路線 / 東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線・新交通ゆりかもめ、JRは東海道本線・京浜東北線・横須賀線に接続

【参考図書】

- 『駅名で読む江戸・東京』大石学 / PHP新書

- 『江戸東京学事典』/三省堂

- 『論考江戸の橋』松村博/鹿島出版界

- 『東京・江戸 地名の由来を歩く』谷川彰英/KKベストセラーズ

- 『山手線お江戸めぐり』安藤優一郎 / 潮出版

- 『東京の地名由来辞典』竹内誠編 / 東京堂出版

- 『三田村鳶魚全集 第8巻』/中央公論新社

バナー写真:初代・新橋駅である新橋停車場。開業は1872(明治5)年10月14日。『日本写真帖』国立国会図書館所蔵