東京(JY01): 皇居の正面に立つレンガ造りの駅舎は貴重な文化遺産

歴史 旅 都市 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

首都の中央ステーション

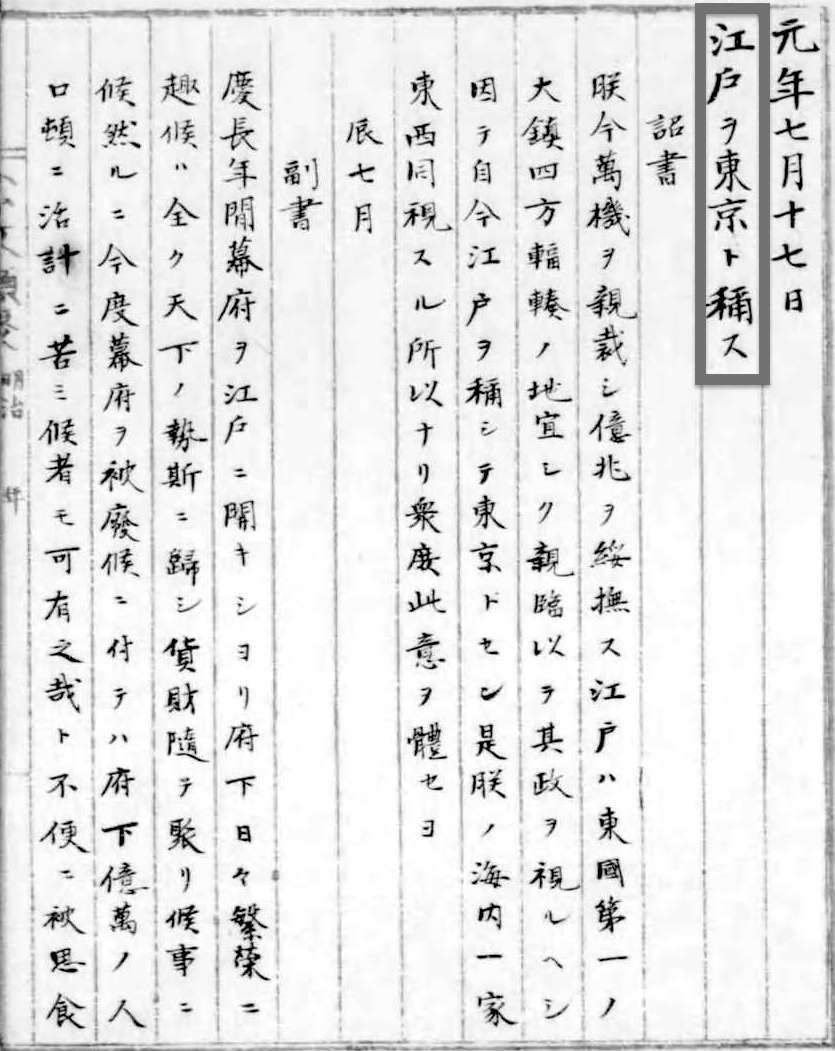

1868(慶応4 / 明治元)年7月17日、明治天皇は次の勅書を発し、国民に公示した。

江戸ヲ東京ト称ス

徳川幕府が約260年保持していた政権を返上(大政奉還)し、戊辰戰争が始まったのが1868年1月。徳川慶喜が降伏し、新政府(官軍)が江戸城を接収したのが4月である。

勅書の下達に続き9月8日に元号を「明治」に改元し、20日には天皇が東京へ行幸するため京都を発った。10月13日、天皇は江戸城に入ると皇居とし、城も「東京城」と改称された。(東京城の名称は短期間で廃止)。

こうして新たな首都「東京」が誕生した。

京都、すなわち「西京(西にある京)」に対する呼称だった。今では世界中に知れ渡る大都市TOKYOは、当時は「とうけい」と読む例が多くみられるなど、わずか150年余りの歴史の浅い名称なのだ。

東京とは「東京府」(勅書直後の呼び名)、「東京市」(1889〜1943年の東京府の一部で江戸川・葛飾・足立・練馬・大田などを除く東京23区に相当)、そして現在の「東京都」に至るまで、都道府県および市の名に使われてはいるが、○○町や○○村などの行政地名ではない。

また、鉄道の駅名である「東京駅」も、名前の付け方が他の駅と一線を画している。例えば山手線でいえば、神田駅は近隣の町名を駅名に採用している。だが、東京駅の周辺に東京の町名はない。

名古屋駅が名古屋市に、大阪駅が大阪市にあるのとも違い、現在は東京市にあるわけでもない。

このことが何を意味するか。最初から東京という広域エリアの「中央停車場(中央ステーション)」として建設され、さらに現在に至るまでその地位と役割を保ち続けている駅ということだ。

その東京駅の開業は、1914(大正3)年12月20日だった。

初代駅舎の欧風ドームは第二次大戦の空襲で焼失

鉄道路線が続々と開通していながら新橋-上野間には敷かれていなかったことから、帝国議会は1880年代に入り両駅の間に高架鉄道を開設する計画を審議し、1888(明治21)年、鉄道建設とその線路上に中央停車場を設けることを決定した。

中央停車場は、皇居の敷地東側から約700メートル先に建設することになった。江戸時代に三河吉田藩・信濃松本藩の屋敷があった地を明治政府が接収し、陸軍練兵場となっていたが、その後、岩崎弥太郎率いる三菱に土地を払い下げ、広大な空き地は当時、「三菱ヶ原」と呼ばれていた。

三菱は同地をロンドンのオフィス街に似た街並みに開発すべく、レンガ造りのビルを次々と建てるプランを持っていた。さらに政府が高架鉄道の中央停車場を設けることで、鉄道と財閥が一体となったビジネス街に発展させようとしたのである。

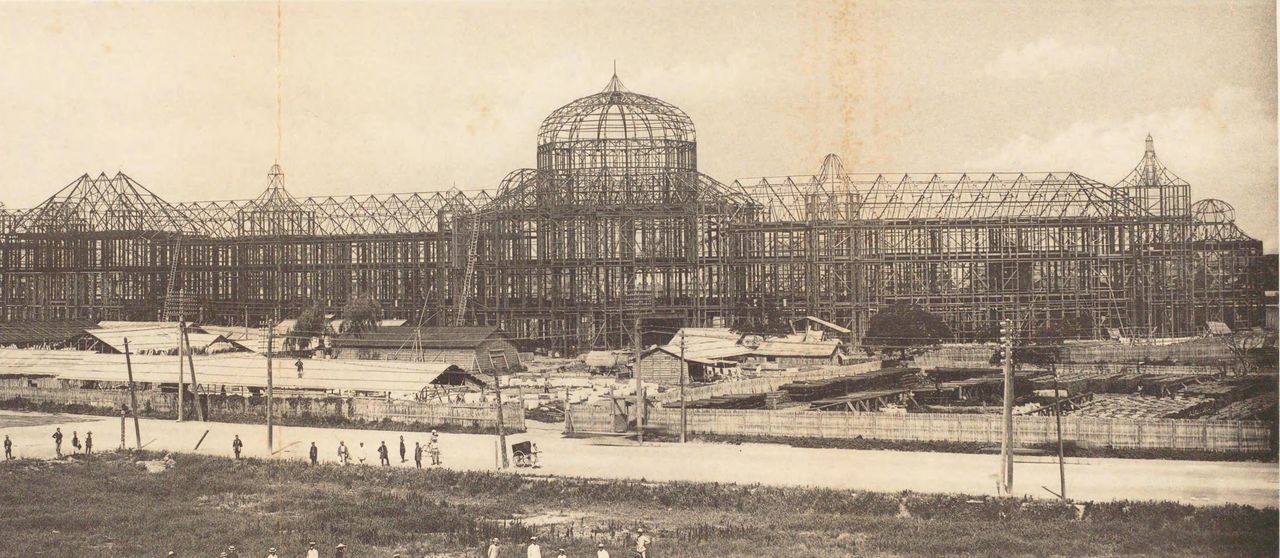

停車場の建設工事は日清・日露戰争の間も行われ、1914(大正3)年12月20日に開業し、首都を代表する鉄道の拠点「東京駅」と命名された。

周囲の街並みと歩調を合わせるように駅舎はレンガ造りで、ドーム型の豪華な屋根をふたつ備えていた。鉄道院総裁・後藤新平の「帝都の中央駅は近代化の象徴でなければならない」という、強い意向が反映されたといわれる。

建設中の初代東京駅。ドームの骨組が写っている。『東京市街高架鉄道建築概要』国立国会図書館所蔵

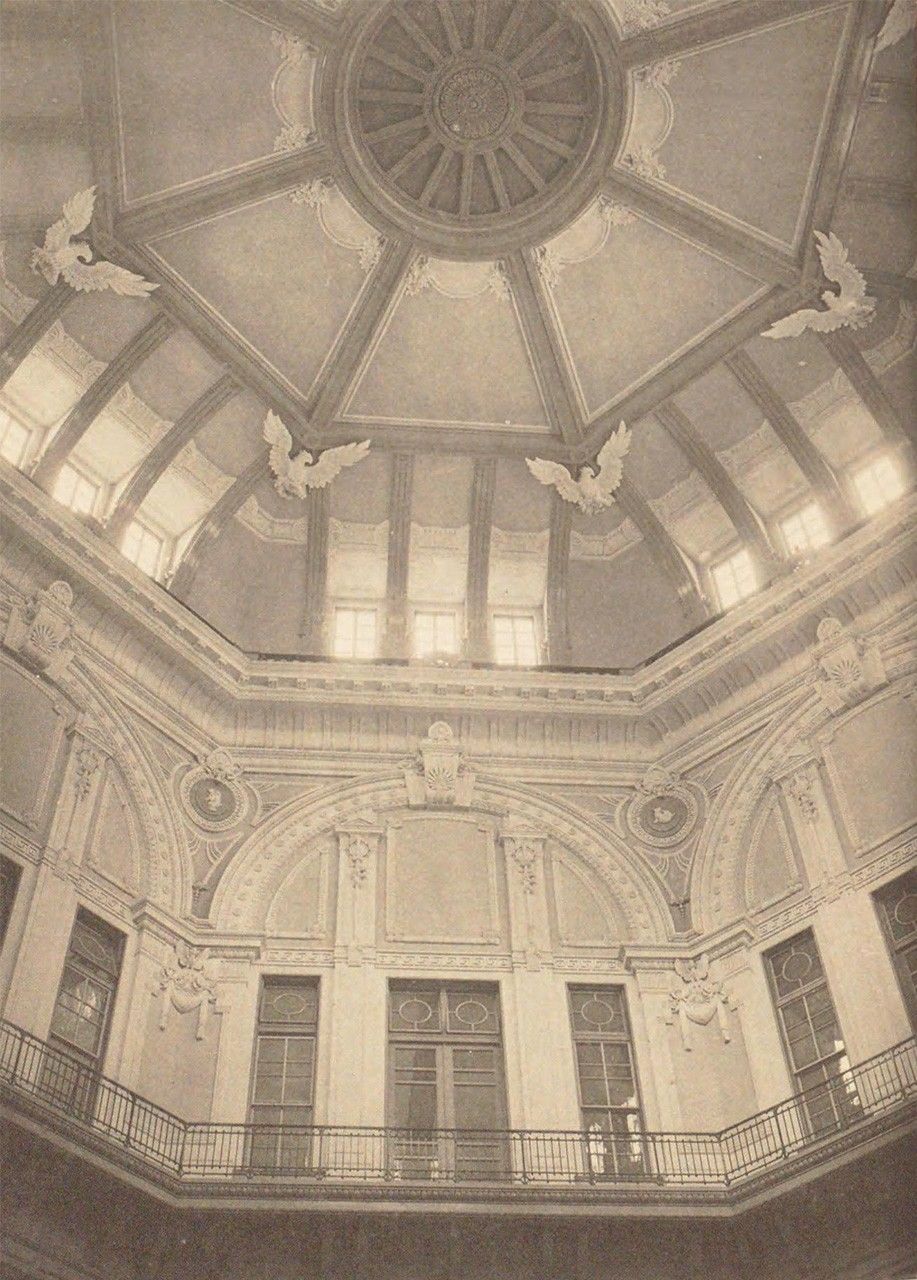

開業当時のドーム天井。『東京市街高架鉄道建築概要』国立国会図書館所蔵

また、皇居と近い距離にあることから、中央改札は皇室専用の貴賓出入口となっており、現在も使われている。一方、開業当初は丸の内南口が「乗車専用」、同北口が「降車専用」で、八重洲側にまだ改札はないという、一般の利用者にとっては不便な構造だった。

この初代駅舎は関東大震災(1923/大正12年)をもちこたえたが、1945(昭和20)年5月25日の米軍空襲によって焼失。戦後に復興した際は、資材不足を理由にドームが八角屋根に変更された。昭和世代になじみ深いのは、この八角屋根だろう。

ドームがよみがえった東京駅丸の内北口(2016年8月撮影、時事)

それを開業当初のドーム型に戻そうと提案したのが、故・石原慎太郎都知事だった。これにJR東日本が応じ、1999年に計画がスタート。2012年にドームの“復原”が完成し、現在に至るのである。

大手門と桔梗門

東京駅周辺は、歴史を感じさせる建造物や史跡に事欠かない。

駅から西に約700メートルの場所に、皇居の大手門がある。江戸時代は参勤交代で江戸に留まっている大名たちが、江戸城に登城する際に使う門だった。大名は大手門または桔梗門から入るのが慣例だった。

大名は家臣を引き連れて行列でやって来た。大手門には「下馬」があり、大名は馬から下りて城に入る。家臣たちは殿様が出てくるまで待つため、門前は武士でごった返した。その数、推定約1万人。

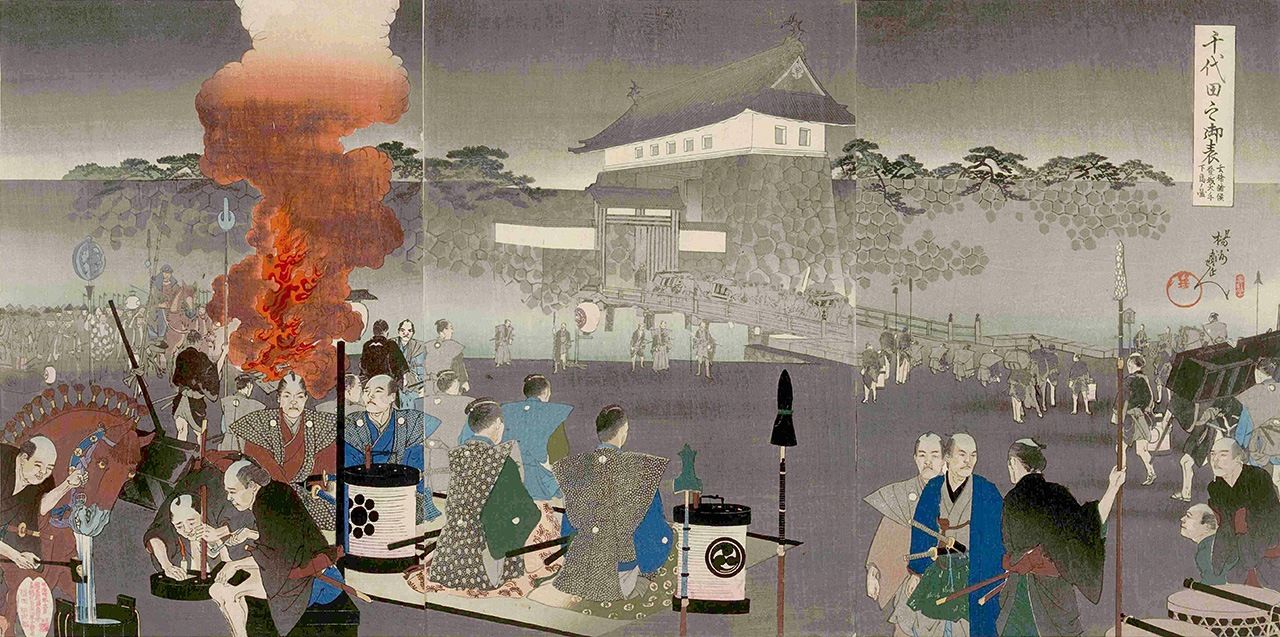

旧暦10月玄猪(最初の亥の日)の大手門を描いた『千代田之御表 玄猪諸侯登場大手下馬ノ図』東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

現在、大手門は一般の人も入園できる皇居東御苑への入り口として開放されている。かつて武士たちが、芋洗い状態で待機していた光景に思いをはせるのも一興だろう。

皇居大手門 東御苑は月曜・金曜休園。月曜祝日は開園し、翌火曜休園。12月28日〜1月3日と天皇誕生日も休園。(PIXTA)

もうひとつの桔梗(ききょう)門は大手門から南へ徒歩5分。1日に2回ある皇居無料参観の当日受付場所となっている。先着順に各回300名まで。整理券を受け取れば参観できる。

また、大手門と桔梗門の間には、江戸城を警護する鉄砲百人組が詰めていた長さ50メートルに及ぶ百人番所もあり、こちらも見どころだ。

八重洲という地名の変遷

次に駅東側の八重洲についてだ。

八重洲は1600年(慶長5)年、ウィリアム・アダムス(三浦按針)とともに豊後国(大分県)に漂着し、徳川家康に仕えたオランダ貿易船の船員、ヤン・ヨーステンゆかりの地だ。彼が江戸城外堀の近くに屋敷を賜ったこと、名前を「ヤンヤウス」と発音したことに由来する(東京府志料)。

ヨーステンの屋敷は東京駅の西にあったが、八重洲は現在、反対側の東にある。八重洲の地名はいったん消滅し、1929(昭和4)年に東側にできた改札口を「八重洲口」と命名したことで復活。その後、八重洲口地区が発展すると正式な町名となり、現在は八重洲1丁目と2丁目がある。

東京駅日本橋口を出てすぐの場所に、北町奉行所跡の碑が立っている。丸の内トラストタワー「N館」の植え込みの中で、八重洲口からも近い。

北町奉行所は1806(文化3)年にこの場所に移転し、明治維新後に廃止されるまであった。時代劇『遠山の金さん』のモデルとなった遠山景元は、1840〜43(天保11〜14)年まで北町奉行だった人物だ。

また、トラストタワー「本館」の外通路にある石垣は、江戸城外堀の遺構を真ん中に、左右に石を新しく積み増して再現したものである。中央の遺構部分に金槌で石を割るときにできた矢穴が確認でき、歴史を感じさせる。

北町奉行所跡から北へ500メートル行き、日本銀行本店を正面に見る場所が常盤橋公園。ここには常盤橋御門の石垣が残っている。

常盤橋御門は江戸城と街道を結ぶ城門のひとつとして、1629(寛永6)年に築かれた。前述の大手門にも通じていたことから、3万石以上の外様大名が警備に当たる要衝だった。1873(明治6)年に取り壊され、石垣の一部が公園内に保存されることになったのである。

『旧江戸城写真帖』に載ったかつての常盤橋御門。出典:ColBase

公園には日本銀行の創設者・渋沢栄一の像も立つ。ビジネス街へと発展した東京駅周辺を、日本資本主義の父と呼ばれた男が見守っている。

【東京駅データ】

- 開業 / 1914(大正3)年12月20日

- 1日の平均乗車人員34万6658人(30駅中3位/2022年度・JR東日本調べ)

- 乗り入れている路線 / 東京メトロ丸の内線東京駅、JRは東海道本線・京浜東北線・横須賀線・総武本線・京葉線・中央線・上野東京ライン、また東海道・東北・上越・北陸の各新幹線

【参考図書】

- 『続 駅名で読む江戸・東京』大石学 / PHP新書

- 『山手線お江戸めぐり』安藤優一郎 / 潮出版

- 『東京の地名由来辞典』竹内誠編 / 東京堂出版

- 『東京府志料』/ 東京都都政史料館