新宿(JY17): 「新しい宿場町」が駅名の由来となった巨大ターミナル

歴史 都市 旅 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

渋谷より発展が遅かったエリア

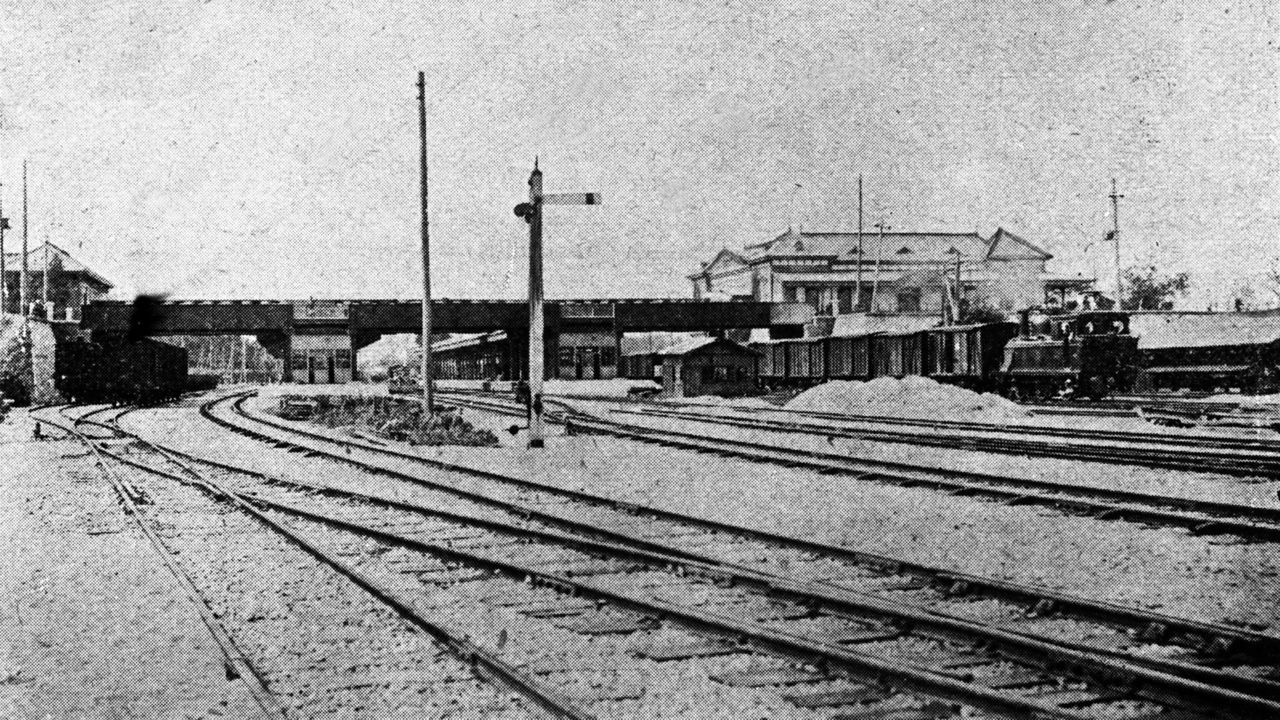

新宿駅の開業は1885(明治18)年3月1日。当時の路線名称は日本鉄道品川線で、品川―赤羽間をつなぐ駅の一つだった。この路線が山手線の前身だ。

開業時は西新宿や歌舞伎町を含めた一帯は「角筈(つのはず)村」と呼ばれていたが、1881(明治21)年の町村制施行で、「南豊島郡淀橋町大字角筈字渡辺」となった。

人口は39年後の1920(大正9)年、第1回国勢調査の時点で4万人で、「町」としては全国66位。新宿駅と同じ日に開業した渋谷駅周辺の「渋谷町」人口は8万1000人(同調査)で全国トップ。渋谷に比べると発展が遅れていた。

しかし、1889(明治22)年に甲武鉄道(現在の中央線の一部)が運行を開始したのを皮切りに、1916(大正5)年に京王線、1927(昭和2)年に小田急線が乗り入れ、一大ターミナルを形成する。1952(昭和27)年には西武新宿線の高田馬場―新宿間も開通した。

これらに連動して1920(大正9)年、映画館の武蔵野館が進出。映画館や劇場が次々と開業し、昭和に入ると、三越新宿マーケット、伊勢丹呉服店など百貨店の進出も相次いだ。

第2次世界大戦の空襲で新宿一帯は焼け野原となったが、戦後、歌舞伎の演舞場を建設する計画が持ち上がった。計画は資金難で実現には至らず、代わりにできたのが演歌の殿堂・新宿コマ劇場だ。当初の計画は頓挫したものの、歌舞伎町の名前だけが残った。新宿コマの他、映画館やダンスホールも軒を連ね、「歌舞伎町」は一大歓楽街として発展し、今も絶大なる吸引力を持つ。

1958(昭和33)年頃の新宿駅西口。右に淀橋浄水場の広大な貯水池が見える。『甦った東京』国立国会図書館所蔵

内藤新宿と四谷大木戸

新宿の駅名は、宿場町「内藤新宿」に由来する。文化・文政期(1804~1830)の地誌『新編武蔵風土記稿』には、「内藤大和守に給ひし屋敷の内を裂(さ)いて上地(幕府に提供した土地)となり」とある。

五街道の一つである甲州街道の最初の宿場町は当初は高井戸宿だった。起点の日本橋から4里(約16キロメートル)と遠かったため、幕府は譜代大名の内藤氏の広大な屋敷地の一部を返上させ、新しい宿場を整備した。こうして「内藤新宿」が誕生したのである。

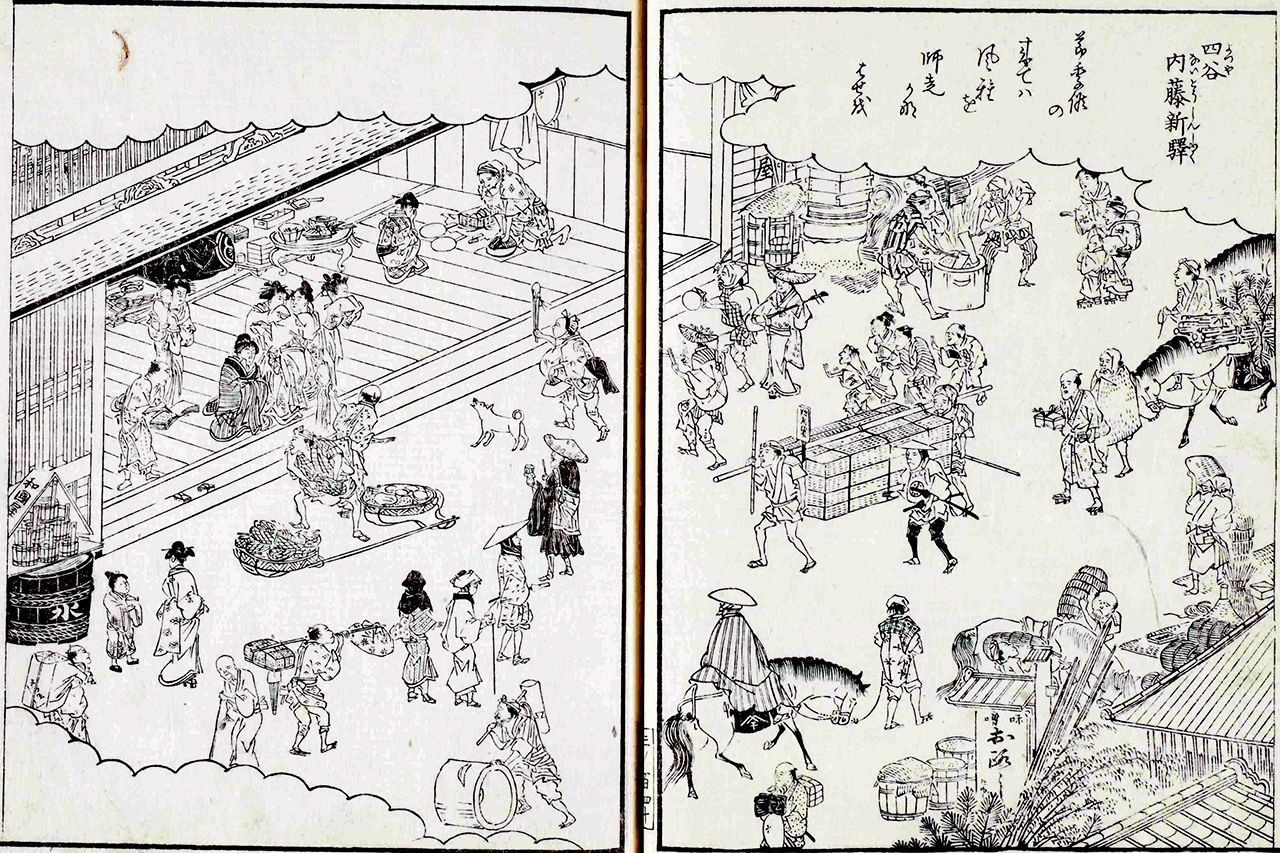

江戸時代の宿場町には、旅の男たちの相手をする「飯盛女」という遊女がいた。色街として繁盛し風紀が乱れるのを警戒したのか、幕府は1718(享保3)年から54年間、内藤新宿の宿場営業を停止したが、そうした空白期を除けば、品川(東海道)、板橋(中山道)、千住(日光および奥州道中)と並ぶ「江戸四宿」としてにぎわったという。

『江戸名所図会』の内藤新宿。左側の店頭に並んでいる女性たちが飯盛女だろうか。国立国会図書館所蔵

内藤新宿の近辺には四谷大木戸と水番屋もあった。

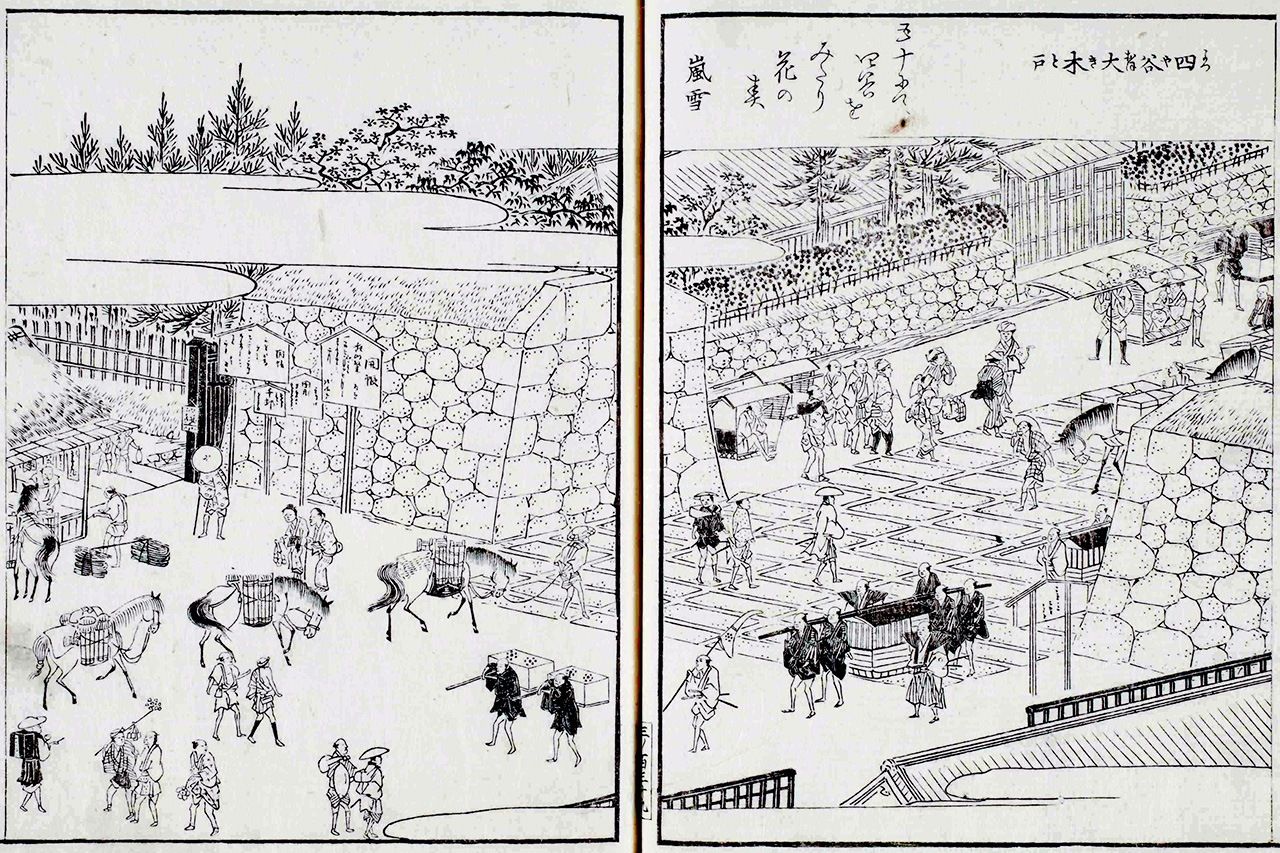

四谷大木戸は現在の新宿区四谷4丁目交差点付近にあった関所である。江戸時代は、鉄砲の持ち込み(入鉄炮)と、参勤交代で江戸に留め置かれていた大名の妻の逃亡(出女)はご法度だった。それを取り締まっていたのが、四谷大木戸だった。

一方の水番屋は、玉川上水の終着点である。玉川上水は、現在の東京都羽村市を起点とする全長約43キロメートルの人工水路で、地上に露出する開渠だったため、多くの庶民が利用する江戸市中に入る前に、ゴミを取り除くなどの衛生管理が必要だった。その役割を担った水番屋が四谷大木戸にあった。

『江戸名所図会』の四谷大木戸。石垣の奥に水番屋があった。国立国会図書館所蔵

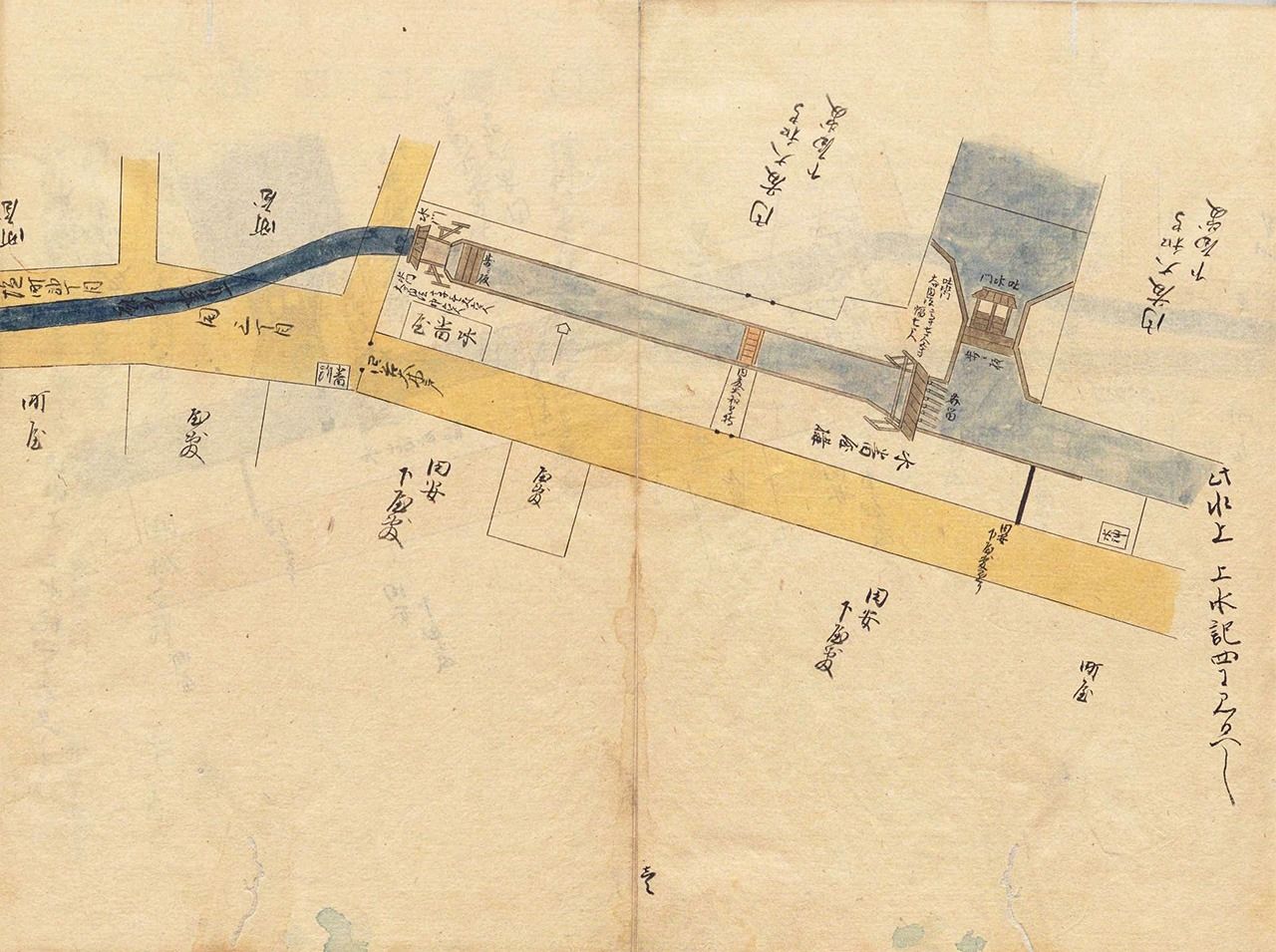

『上水記』には上から見た水番屋の図が描かれている。国立公文書館所蔵

このように内藤新宿およびその近辺は、江戸に欠かせないインフラの拠点だった。明治に入って鉄道の駅を建設するうえで国が着目したのも当然といえよう。

もっとも新宿駅が建った角筈村は、内藤新宿・四谷大木戸とは約900メートルも離れている。おそらく角筈の方が用地を取得しやすかったのだろう。また、すでに山手線の建設構想があり、環状線の線路を敷設するには角筈の方が立地的に適していた――などの理由があったと考えられる。

新宿と「水」の意外だが深い関係

さて、前述の「南豊島郡淀橋町大字角筈字渡辺」についてだが、「淀橋」は橋の名で古くからあった。

そもそも現在の新宿区と中野区の境にあった橋で、3代将軍・家光が鷹狩りに来た際に、その辺りが山城国(現在の京都府)の淀の景色に似ているので「淀橋」と呼ぶよう命じたなど諸説あるが、真偽は定かではない。

その後、現在の西口一帯を指す地名として定着し、新宿区の前身の一つである「淀橋区」の区名にもなった。ちなみに、昭和世代には「新宿西口駅の前カメラはヨドバシカメラ」CMソングでおなじみの「ヨドバシカメラ」の屋号はこの地名からとったものだ。

「角筈」「渡辺」は、名主(村落の指導者)の渡辺与兵衛(興兵衛とも)が、鹿の角を付けた杖(つえ)を携行していたことにちなむとも、与兵衛の髪型が奇抜で角や矢筈(先端がV字形の棒状の道具)に似ていたからとも言われる。

角筈は新宿駅東口と西口をつなぐ地下道「角筈ガード」に名残を残す程度で、地名としては消えてしまったが、新宿中央公園の一角にある十二社(じゅうにそう)熊野神社は紀州の熊野三山を起源とし、応永年間(1394年~1428)創建と伝わる一方、異説として勧進したのは渡辺与兵衛ともいう。

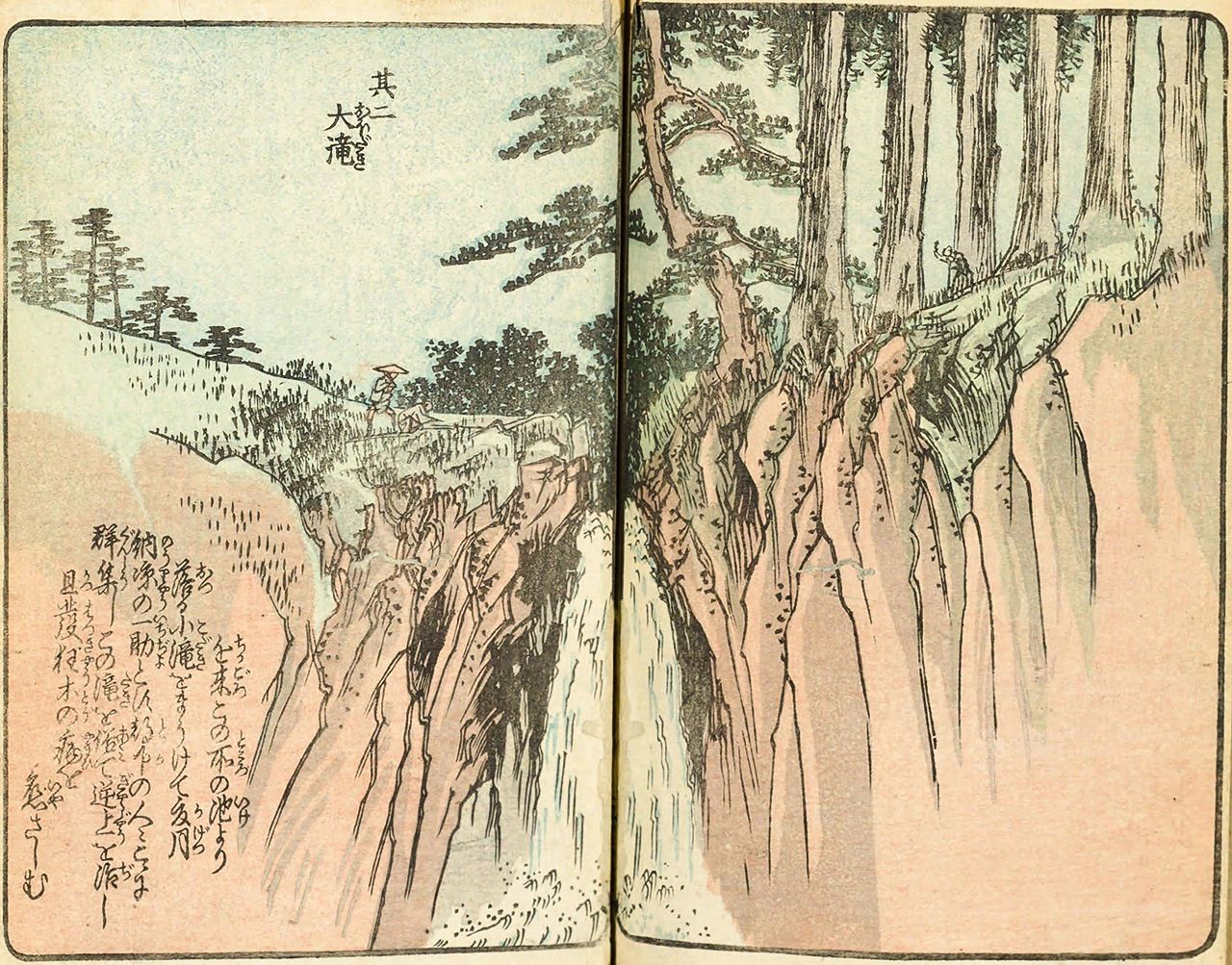

境内には江戸時代後期の狂歌師・大田南畝(おおた・なんぽ / 1749~1823)が銘を刻んだと伝わる水鉢が置かれている。新宿区の指定有形文化財だ。水鉢の左側には「淀橋」の文字もある。新宿中央公園は淀橋に位置した水の景勝地だった。かつては豊かな水をたたえ、江戸庶民の憩いの場だった。大小の滝や水車小屋もあったという。

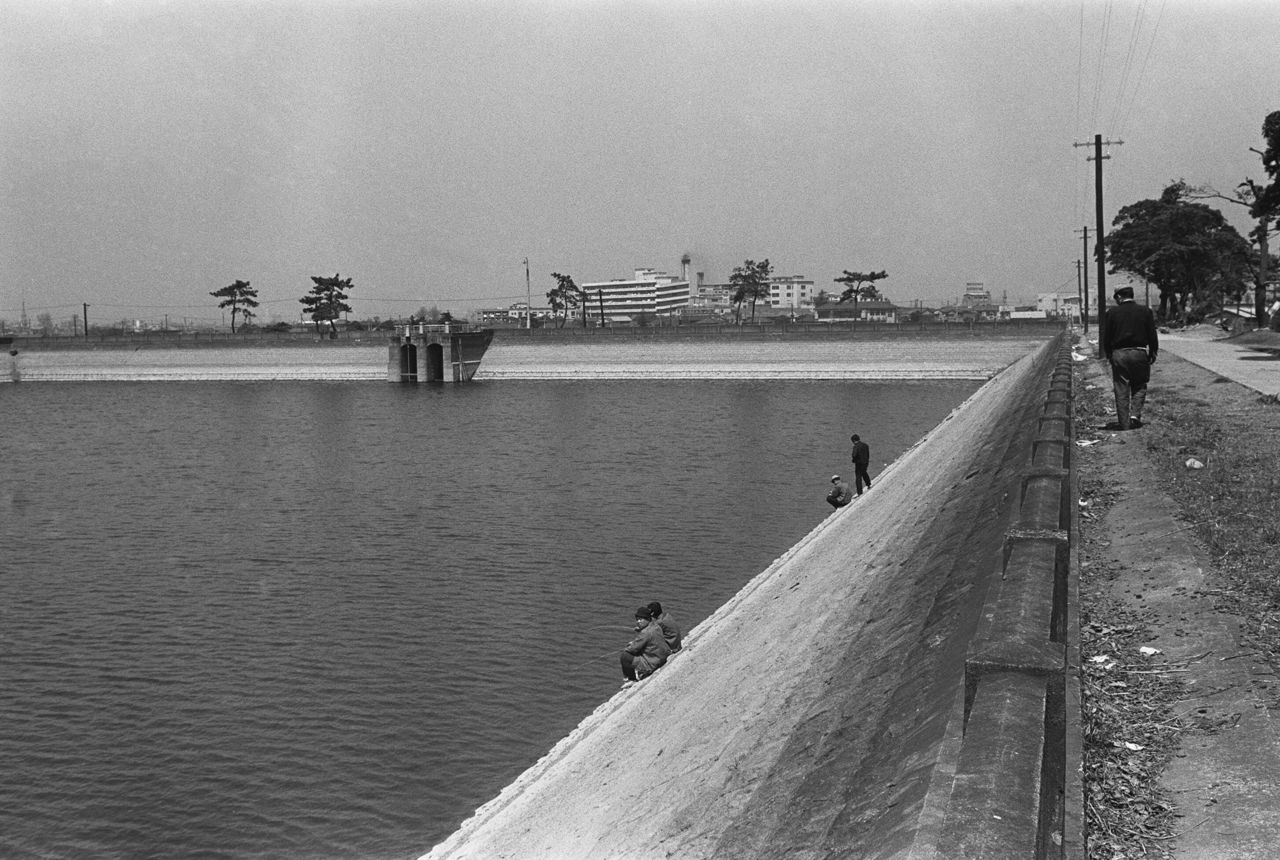

1886(明治19)年、玉川上水の水が原因となってコレラが発生し、9800人余の犠牲者を出した。そこで明治政府は、近代水道整備へと乗り出し、この地に浄水場が建設された。1898(明治31)年の完成から、1965(昭和40)年の移転まで、現在の高層ビル街は満々と水を蓄えた貯水池だったのだ。

機能を停止した淀橋浄水場。新宿副都心の高層ビル街の59年前の姿。(1965年4月撮影、時事)

敷地面積は約34万平方メートル。東京ドーム約7個分。当時、富士山の見える見晴台として浄水場職員の憩いの場だった「洋風東屋・富士見台六角堂」が、今も新宿区中央公園に残っている。

もう一つ、水にちなんだ遺物がある。新宿アルタ前の広場にひっそりと立つ馬水槽だ。

東口広場に佇む馬水槽。その存在を知る者は少ない(PIXTA)

水道整備のため、政府は土木技術者の中嶋鋭治を欧州に派遣、西欧の先端技術を学ばせた。その際、中嶋がロンドン水槽協会から贈られたのが、この馬水槽である。旧東京市役所(現在の東京国際フォーラム)の向かいに設置され、馬車を引いていた馬たちが水を飲んだという。関東大震災や太平洋戦争によって移転を重ね、1957(昭和32)年に淀橋浄水場に保存された。そして1964(昭和39)年、新宿駅東口の現在の地に移った。

もちろん、水はもう出ないが、「みんなの泉」という名のモニュメントとなって、歴史を伝えている。

【新宿駅データ】

- 開業 / 1885(明治18)年3月1日

- 1日の平均乗車人員 / 60万2558人(30駅中第1位 / 2022年度・JR東日本調べ)

- 乗り入れ路線 / 東京メトロ丸の内線、都営新宿線・大江戸線、京王線・京王新線、小田急小田原線、西武新宿線(徒歩約5分)、またJR総武線・中央線・中央本線・埼京線・湘南新宿ラインの停車駅

【参考文献】

- 『駅名で読む江戸・東京』大石学 / PHP新書

- 『東京の地理と地名がわかる事典』浅井建爾 / 日本実業出版社

- 『江戸・東京 地名の由来を歩く』谷川彰英 / ベスト新書

- 『地形を感じる駅名の秘密 東京周辺』内田宗治 / 実業之日本社

バナー写真:明治末期の新宿駅甲州口(現在の南口/右側の建物)と、駅構内の停車場。陸橋は甲州街道。この駅舎は1906(明治39)年に移転したもので、初代は現在のルミネエスト(東口)の場所にあった。(鉄道博物館提供)