妖怪扱いまでされた天下の悪女 : 淀殿がここまで嫌われる理由

歴史 文化 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

秀頼は秀吉の子なのか―という疑念

豊臣秀頼の実の父は、秀吉ではない──淀殿をめぐる悪評の最たるものは、この説だろう。淀殿は不貞を働いて子を産み、その子を首尾よく天下人・秀吉の後継とするのに成功した、というのである。

長らく子宝に恵まれなかった秀吉だが、淀殿は側室になるやほどなくして身ごもった。鶴松と名付けられた第一子は数え3つで夭折するが、その2年後には秀頼が誕生する。淀殿だけが、2人も子を授かるのはおかしいという疑念があるのだろう。

だが、秀吉には長浜城主だった時代(1573年頃)、母親は不明だが「秀勝」(幼名・石松丸)という男児が誕生し、1576(天正4)年に死去したという伝承がある。滋賀県長浜市の妙法寺には、羽柴秀勝像とされる法要用掛け軸の古写真が残っている(掛け軸の原本は焼失)。もっとも、秀勝が実在したのか、実在したによせ秀吉の実子だったかは、研究者によって意見も分かれ、真相はやぶの中だ。

毛利家に伝わる古文書『萩藩門閲録』も、淀殿の乱行を伝えている。日付は1599(慶長4)年12月2日。「大野修理(おおの・しゅり)という御前のおぼえもよい人がお拾様(秀頼)の御袋様(淀殿)と密通するという事件が起き、これを討ち果たそうとしたけれども、その後、修理は宇喜多家に引き取られた」

淀殿と、豊臣の側近・大野修理が男女の関係にあったため罰しようとしたが、結局、他家預かりとなったという。確かに修理は同年10月、他家預かりとなっている。ただし、問題とされたのは家康を暗殺しようと企てた咎(とが)によるもので、預けられたのも家康の子・結城秀康が治める下総国(千葉県北部と茨城県南西部)である。この文書には家康暗殺未遂が密通に、結城が宇喜多にすり替わるという明らかな誤認があり、到底信用できる代物ではない。

淀殿と修理の密通の噂が、広く流布していた形跡はある。例えば、奈良興福寺の塔頭多聞院に残る『多聞院日記』には、「秀吉は遺言で家康と淀殿が夫婦になるよう命じていたが、修理が淀殿を連れて駆け落ちした」とある。明らかに尾ひれの付いた風聞だろう。

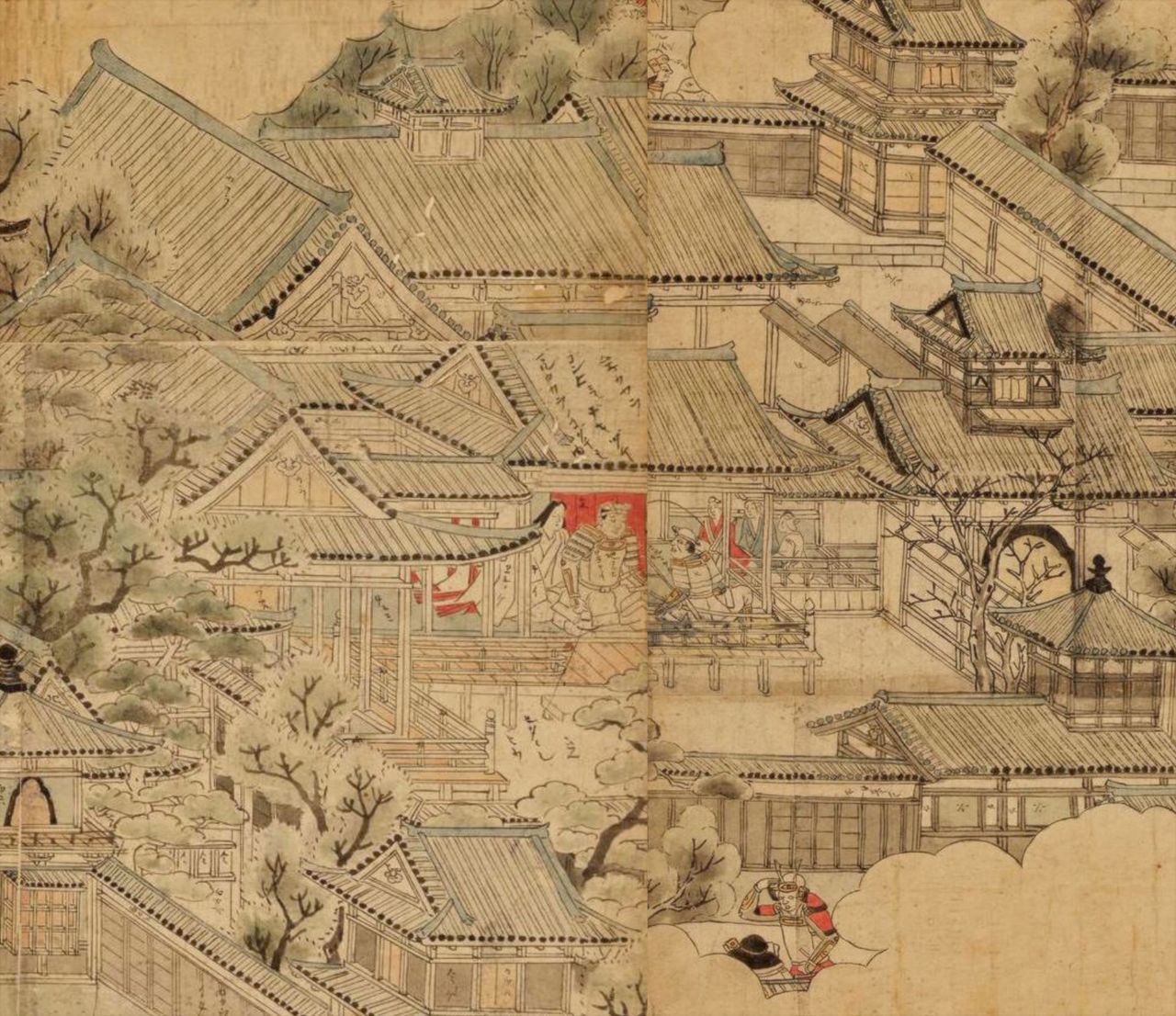

『大坂冬の陣図屏風(模本)』には、秀頼と思しき武将が描かれ、隣りには女性がいる。この女性が淀殿か、または秀頼の妻・千姫かは不明。出典 : ColBase

ここから、秀頼の実父は修理という説がまことしやかに流れ、現代でも歴史ファンには、その説を推す人が少なくない。繰り返すが真相はやぶの中であり、誰にも分からない。しかし、こうした噂がたつのは、彼女を疎ましく思う者がいて、貶めようと画策していたことを物語っていよう。淀殿には、敵が多かったと推測できる。

北政所派から淀殿に向けられた反感

では、なぜ敵が多かったのか? 秀吉が秀頼を溺愛した結果、母である淀殿が増長したからではないだろうか。

話はさがのぼるが、秀吉の存命中、妻たちには明確な序列があった。第一の座は正室の北政所(寧々)。第二が秀頼を産んだ淀殿。その後に京極竜子らが続く。これは慶長3年、晩年の秀吉が催した「醍醐の花見」において、女性たちが乗った輿(こし)の順番によってはっきりしている。

この頃、秀吉は異常なほど嫡子・秀頼を溺愛していた。会えない時間があると「会ったら口を吸ってあげよう」と手紙を書き、諸大名には秀頼への忠誠と、背いた場合は成敗するという誓書を提出させた。こうした深い愛情を察した淀殿が、次第に増長したと考えられる。

秀吉が死ぬと、秀頼と淀殿は大坂城に入った。慶長4年正月のことだ。以降、淀殿が秀頼を後見する。その8カ月後、入れ替わるように、北政所が大坂城を去ると、豊臣の後継者・秀頼の母であり、後見でもある淀殿は、実質的な大坂城主として絶対的な権力を持つに至った。

そうなると言動に抑えが利かない。生来の勝気な性格がそれに拍車をかけたのだろう。

『大坂冬の陣図屏風(模本)』の大坂城天守。この城の実質的な城主は、淀殿だった。出典 : ColBase

秀吉に仕えた豊臣恩顧の大名には、北政所を敬愛する者も多かった。その筆頭が、加藤清正だろう。一方、淀殿に近いのが石田三成。清正と三成は犬猿の中だった。三成への反感が、そのまま淀殿に向けられたとしても不思議はない。淀殿の敵は、北政所派の大名たちだったのではないか。

徳川治世を正当化する勝者の歴史観

実質的な城主である以上、時代の変化を敏感に察知し、政治をつかさどる立場にある。だが、淀殿は政治の素人だった。天下がすでに豊臣から徳川に移行しつつある現状を、認めることができなかった。

さらに、徳川との対立が深まるにつれ、不眠などの症状に陥ったと、淀殿を診察した医師の曲直瀬道三(まなせ・どうさん)が『玄朔道三配剤録』に記録している。

この状態で、冷静な判断ができたろうか。ましてや秀頼と側近は、そろって政治も、戦も、経験不足だった。大坂夏の陣が始まると、真田信繁の奮闘を除いて家康の思惑通りに戦闘は展開し、淀殿と秀頼、大野修理も自害して果てる。

江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の演目『茶臼山凱歌陣立』。茶臼山は大坂夏の陣で戦いの舞台となった場所。(左から)淀君(殿)・木村長門守(重成)・真田幸村(信繁)・後藤又兵衛ら、大坂方の武将。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

淀殿への辱めは、死後に本格化した。徳川には「豊臣を滅ぼした」という汚名を着せられるリスクがあったため、これを回避するため、滅亡したのは淀殿がいたためと、責任のすり替えが始まったと考えられる。

政治学者の原武史は、江戸幕府が淀殿を俎上に上げ、「女性が権力をもつとろくなことが起きないという反面教師として語る」ようになったと指摘する。(『〈女帝〉の日本史』NHK新書)

原はこれを、徳川4代将軍・家綱の時代に社会に広まった、「牝鶏」(ひんけい)の話になぞらえる。牝鶏とは中国の史書『書経』にある故事で、めんどりが鳴いて朝を知らせるのを女性が権勢を振ることに例え、国や家が衰える前兆とするものだ。徳川は、淀殿のようなめんどりが権力を持ったことが豊臣滅亡の原因で、だからこそ、徳川が世を治めるのは正当性があると訴えたのだろう。歴史は勝者によってつくられる典型といっていい。

事実、江戸時代の書物は、見聞集から大衆向けの絵本に至るまで、荒唐無稽といえるほど悪し様に淀殿を貶(けな)している。

「よどのきみ、かほよきのみならず、色好むさがのありて」(器量が良かっただけでなく好色だった / 随筆『胆大小心録』)

「淀君蛇形をあらはす」(淀殿の正体は蛇身の妖怪 / 『絵本太閤記』)

『絵本太閤記』の「淀君蛇形をあらはすの図」。江戸時代、淀殿は妖怪扱いされることも少なくなかった(国文学研究資料館所蔵)

明治に入っても、こうした評価は続いた。「秀吉の死するや(中略)傲慢・放恣(ほうし)自ら制するあたわざる驕婦(きょうふ)となり、大野治長(修理)に私(し)す」(秀吉が死ぬと傲慢、勝手気ままでだらしなく、自制できない女性となり、治長を我が物とした / 『二千五百年史』竹越与三郎)

令和の淀殿評は、さすがにここまでひどくはない。だが、著名な女性にいわれなき誹謗中傷が集中するのは、変わっていない。

[参考文献]

- 『<女帝>の日本史』原武史 / NHK出版新書

- 『「人物叢書 淀君」桑田忠親 / 吉川弘文館

- 『大坂城をめぐる人々 その事績と生涯』北川央 / 創元社

バナー写真:『伝淀殿画像』/ 「淀殿と伝わる」という肖像で、本人と確定されてはいない。淀殿の肖像はこの他、妹たちが父母(浅井長政とお市の方)の菩提を弔うために建立した京都・養源院にもあるが、こちらも「伝」である。肖像からして謎の多い女性といえよう。奈良県立美術館所蔵