葉月(8月): 八朔・富岡八幡宮例大祭・中秋の名月・放生会

歴史 文化 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

幕府の創立記念日・八朔

毎月1日を朔日(さくじつ)という。なかでも8月1日は、1590(天正18)年同日に徳川家康が江戸に入府したということもあり、幕府が祝日としていた。これが八朔(はっさく)だ。

豊臣秀吉が、小田原の北条氏を半年に及ぶ長期戦で屈服させたのが、天正18年7月。秀吉はすぐに配下の武将たちの領国を再編し、徳川家康にも国替えを命じた。家康が新たに与えられたのが、武蔵・伊豆・相模・上野・上総・下総と、下野と常陸の一部。その中から家康が拠点としたのが武蔵の江戸であり、8月1日に入ったという。

もっとも、家康の家臣だった松平家忠が残した『家忠日記』は、入府を7月18日と記している。秀吉の再編完了が8月1日であり、それに合わせて江戸が家康の領国となったのが同日というのが正確なようだ。入府を記念した日とは、必ずしもいえない。

ともあれ、八朔は幕府の「創立記念日」であり、江戸城で公式行事も執り行った。大名は白帷子(しろかたびら / 白地のひとえ)に長袴(ながばかま)姿で江戸城に登城し、将軍に拝謁して祝辞を述べた。

このことからも分かる通り、八朔は武家の年中行事だった。それが庶民に認知されたのは、吉原遊郭が武家社会をまねたからである。

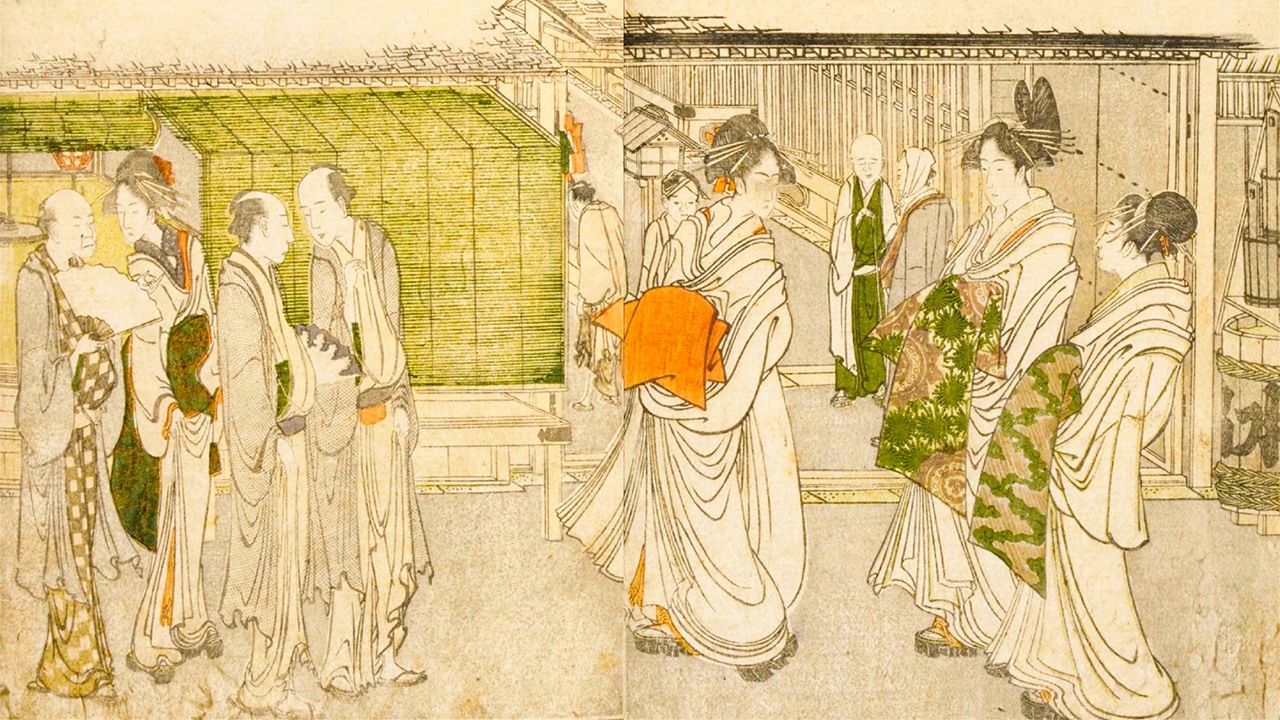

遊女たちが白帷子を白無垢(打掛・小袖ともに白)に変えて八朔を祝ったと、18世紀前半に成立した吉原に関する随筆集『洞房語園(どうぼうごえん)』にある。一方、1804(享和4)年刊行の『青楼絵本年中行事(せいろうえほんねんじゅうぎょうじ)』で著者の十返舎一九は、元禄年間(1688〜1703)にある遊女が高熱をおして客を迎えるのに際して、艶やかな白無垢を着たのが評判となって以来、慣例化したと記している。

諸説あってはっきりしないものの、『青楼絵本年中行事』で花魁や禿(かむろ / 遊女見習いの少女)が着ているのは単に白い小袖、つまり下着だけのようだ。18世紀は白無垢だったが、後に小袖だけになったのだろう。

十返舎一九著『青楼絵抄年中行事』の八朔の新吉原。挿絵は喜多川歌麿が描いた。国立国会図書館所蔵

なお、八朔の起源は家康の江戸入府に特定されているわけではない。古くから農村では節供(季節の変わり目)の行事として行われており、また、室町時代の鎌倉では、鎌倉公方(関東統治のために置かれた役職)に刀や馬などを献上する儀礼があったことも分かっている。

死者・行方不明者1400人の事故の原因

8月中旬は、各地の八幡宮の祭礼だった。4代歌川広重が嘉永・慶応初期(1848〜65)の頃の風習を著した『絵本 江戸府内風俗往来』には、次のようにある。「江戸近在に至るまで、八幡宮の社(やしろ)のある所は神楽・囃(はやし)・手踊りなどの催しがあり、当日は神輿の渡御(とぎょ)」

なかでも富岡八幡(深川八幡)の祭りは、神田祭(神田明神)と山王祭(日枝神社)と並ぶ江戸三大祭に数えられた。神田と山王が将軍が上覧する「天下祭」と称されたのに対して、富岡は下町の庶民の祭りだった。江戸時代の開催は14〜15日だった。

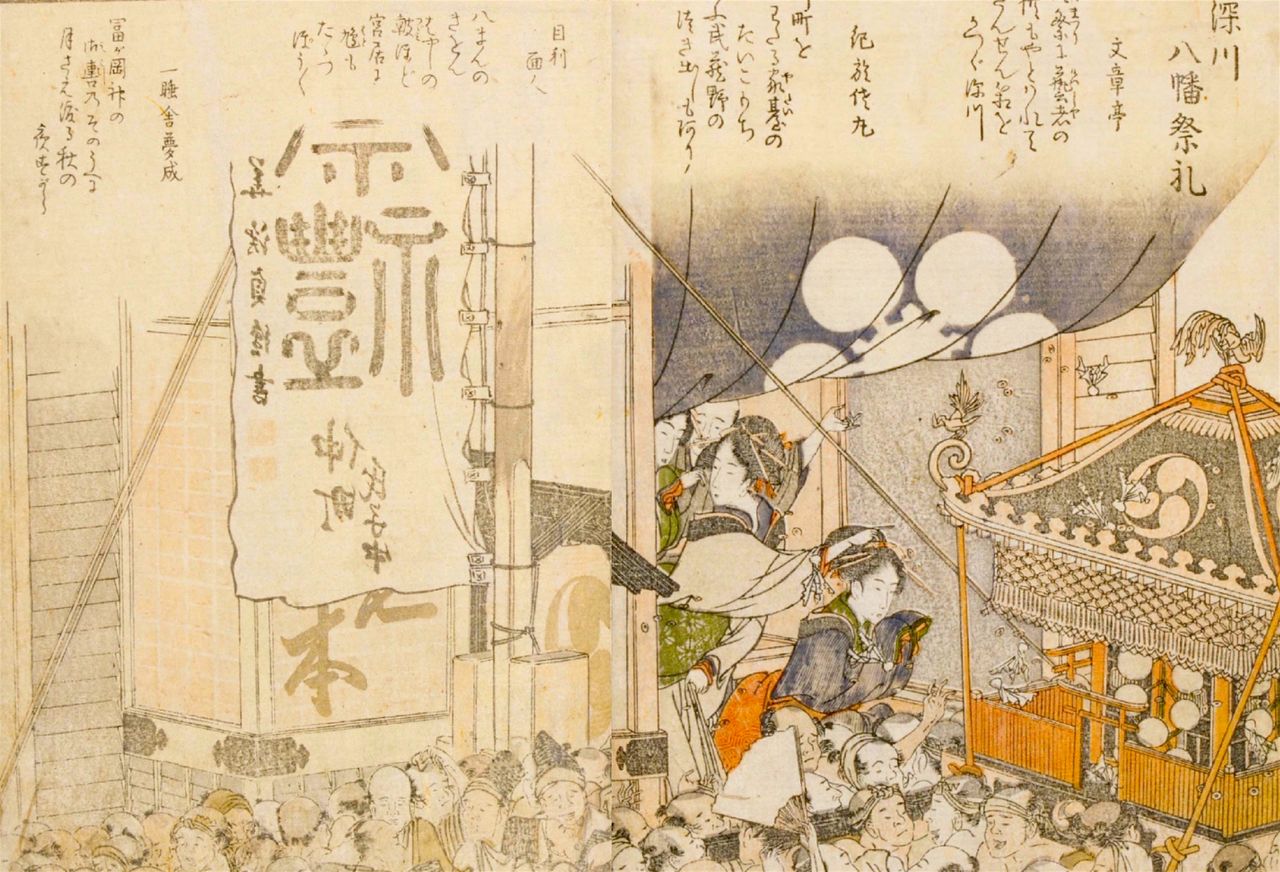

町のいたる所に幟(のぼり)が高くあがったことから、「のぼり祭」ともいう。富岡八幡が掲げた幟にある「祭禮」の文字は、江戸中期の書家・三井親和(みついしんな)の筆で、『江戸名所一覧』『東都歳事記』などにも登場する。幟は祭りの象徴だった。

『東都名所一覧 深川八幡祭礼』の左側には三井親和筆の「祭禮」の文字が見える。国立国会図書館所蔵

1807(文化4)年の祭礼の日、詰めかけた群衆の重みで永代橋が崩落し、死者・行方不明者合わせて約1400人を出す大惨事となった。狂歌師の大田南畝(おおた・なんぽ)はこう詠む。

永代と かけたる橋は 落ちにけり きょうは祭礼 あすは葬礼

江戸ではその後、自然災害を除き、これほどの犠牲者を出した事故は起きなかった。

中秋の名月を小舟から眺める

中秋の名月は現在は9月だが、旧暦の江戸時代は8月15日。「十五夜」とは本来、この日を指す。月が町を照らし、虫の音が響いた。

『東都名所 道潅山虫聞之図』は、十五夜に虫を捕まえにやって来た母娘を描いた微笑ましい絵。右には月見酒に興じる男たち。国立国会図書館所蔵

月見の由来は諸説あるが、『源氏物語』が「月の宴」について触れており、平安時代には貴族の風習として定着していたとみていい。大衆に広まったのは江戸時代で、庶民が月見団子を食す習慣は、この頃から始まったようである。

団子は15日朝から、家庭で作ったという。総出でこしらえると縁起が良いとされ、親類・縁者も集まった。大所帯の台所は大騒ぎだったろう。

夜空を見上げるのに、江戸庶民は舟を使った。月見にも舟が出た。月見の名所は三股(三派、三俣、三つ股など)だった。三股は隅田川の下流、新大橋に近くにあった人工の中洲の辺りで、この中洲が歓楽街となっており、飲食するにも便利だった(中洲は1789年、洪水の原因になるとして取り壊された)。また、隅田川の吾妻橋〜浅草橋までのエリアは別称・浅草川といい、ここにも月見舟が多く浮かんでいた。

舟からの月見は、実に風流な遊びだった。

放生会を商売にした江戸庶民

八幡宮の祭礼の日は、放生会(ほうじょうえ)も行われた。放生会とは、捕らえた生き物を自然に放生して(放して)功徳とする宗教儀礼。これも起源は古く、文献上の初見は『日本書紀 天武天皇紀』で、天皇が詔(みことのり)を出して殺生を禁じ、放生を行わせたとある。ただし、こうした例はそれ以前にもあったらしい。

また720(養老4)年、九州の隼人族がヤマト王権に反乱を起こした際、多くの隼人が討たれ、彼らを慰霊するため放生を行うよう神のお告げがあり、そこから宇佐八幡宮(大分県宇佐市)で始まったとの言い伝えも残る。さらに、源頼朝が文治3(1187)年に放生会を主催し、それが鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)の伝統行事になったともいう。放生会が八幡宮祭礼の日に行われるのは、こうした例を踏まえてのことだ。

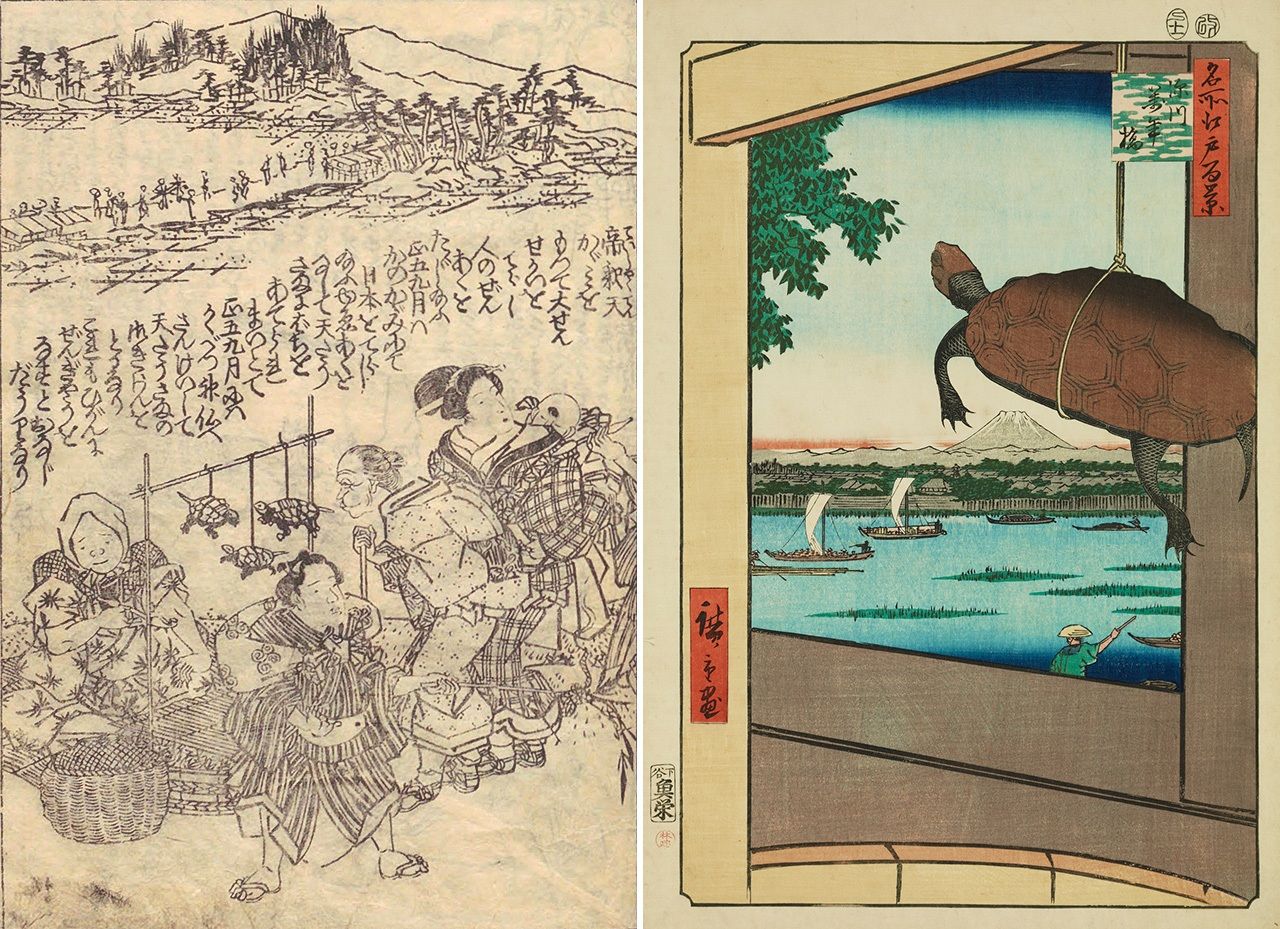

江戸時代の庶民は、これをアレンジした。その端的な例が「放し亀」だ。放生会が近づくと、市中に亀を売る商人が現れる。それを町人が買って、放すのである。

(左)路上で亀を紐で吊るして売る商人。『五節供稚童講釈』国立国会図書館所蔵/(右)『名所江戸百景 深川萬年橋』は、販売されている亀のクローズアップが有名な広重の作品。出典:colbase

放し亀 一日宙を 泳いでる

句集『柳多留』(やなぎだる)にある川柳だ。商人がひもで吊(つ)るした亀を路上に陳列し、売りさばいている様子を詠んだものである。こうした物珍しさから、子どもに人気の年中行事となった。

亀に限らず雀やウナギ、さらにコイも売られていた。それらをわざわざ買って放生する—奇妙な話だが、その行為を功徳と信じる江戸庶民は多かった。実態は、商魂に乗せられたといっていいのだが…。

値段は亀の場合で4文。1文75円として300円ほど。神社仏閣に納めるさい銭よりもやや高かったろうが、だからご利益があると思えたのかも。

〔参考文献〕

- 『図説 浮世絵に見る江戸の歳時記』佐藤要人監修、藤原智恵子編 / 河出書房新社

- 『現代語訳 絵本 江戸府内風俗往来』菊池貫一郎(4代歌川広重)、小林祥次郎訳 / 角川ソフィア文庫

バナー写真 :『東都名所一覧 新吉原八朔』には、8月1日の遊女の姿が見える。国立国会図書館所蔵