家康が黒幕だったのか? : 謎多き本能寺の変

歴史 エンタメ 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

1582(天正10)年6月2日早朝、明智光秀の軍勢約1万3000は、織田信長が宿所としていた京都・本能寺を包囲した。信長に従っていた手勢は20〜30人、または約100人など諸説あるものの、いずれにしても大軍勢の前では物の数ではなかった。

寺に火をかけられると、信長は炎の中で自刃した。

『大日本名将鑑 織田右大臣平信長』は、本能寺で炎に包まれる信長を描いている / 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

本能寺の変には、謎が多い。そもそも、宿敵である武田を滅ぼし、絶頂期にあった主君・織田信長に対して、なぜ光秀が謀反を起こしたかを示す確たる史料が存在しない。それ故に、推理や臆測を働かせる余地があり、在野の研究者や歴史小説家が「天下取りの野望から光秀が勝負に出た」「光秀は気がふれた」「背後で糸を引く黒幕が存在する」といった独自の説を展開してきた。

光秀折檻はエンターテインメントの格好の題材

中でも、歴史小説や時代劇などで繰り返し描かれてきたのが光秀が信長に恨みを抱いていたとする「怨恨説」だ。

元和年間(1615〜24)頃成立の『川角太閤記』には、天正10年5月15〜17日、安土城にやって来た家康の饗応役を任された光秀が、接待に準備した魚を腐らせてしまい、信長が光秀を解任したとある。

この史料が後世になって拡大解釈され、数々のドラマで、家康が光秀の用意した料理を「臭い」と発言したことが引き金となり、饗応の席で信長(または小姓の森蘭丸)が光秀を殴打し、辱める場面が描かれた。激高した信長が光秀を折檻する場面は、エンターテインメントの格好の題材なのだ。

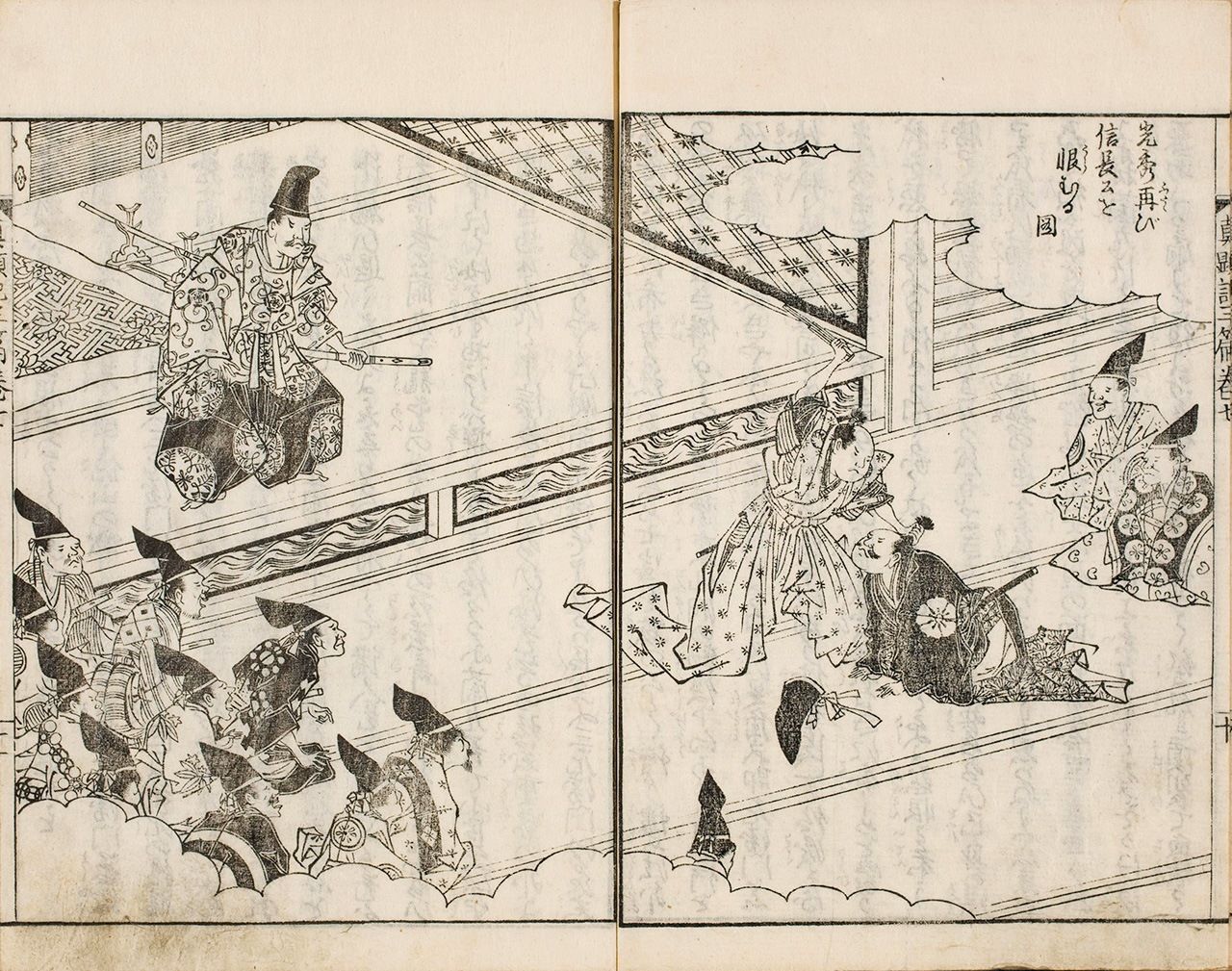

大勢の前で森蘭丸に殴打される光秀。左に信長がいる。『絵本太閤記』国文学研究資料館所蔵

折檻の話は、他の複数の文献にも登場する。歴史作家の桐野作人は、豊後国臼杵藩の藩主・稲葉氏が残した『稲葉家譜』の天正10年5月の項に、信長が光秀の頭を叩き、頭髪が薄かった光秀の付け髪(かつら)が飛んだという記載があることを取り上げ、光秀には信長を怨むに足る理由があったとも述べている。17世紀末に成立した加賀藩兵法家による文献『政春古兵談』にも「(信長が)明知(智)が頭を御張り成られ由候」とある。

『稲葉家譜』『政春古兵談』は、光秀に家臣を引き抜かれたことに不満だった稲葉氏が信長に訴えたのが折檻につながったとする。饗応役解任とは別の理由だ。

イエズス会の宣教師のルイス・フロイスによる『日本史』も5月中旬、密室で信長と光秀が相談している際に光秀が口応えしたため、信長が足蹴にしたと記している。

当時の本能寺は堀川四条の近くにあり、東西150m。南北300mの広大な寺社だった。(PIXTA)

また、江戸時代中期に成立した光秀を主人公とする軍記物『明智軍記』に、治めていた丹波・近江を召し上げられ、出雲・石見の遠国への配置換えが計画されていたとの記述がある。信長は光秀ら宿老から若手の一門・近習の登用に切り替え、組織を編成し直そうとしていたという。左遷といっていい処遇に、光秀が怨みを抱いたとしても不思議はない。これも怨恨説の1つだ。

光秀が信長を怨んでいたという傍証は多くあり、両者に何らかの確執があったことはうかがえる。

多種多様な黒幕候補たち

「恨みつらみ」に結び付けて語られることが多いのが、第三者が光秀と信長の確執を巧みに利用して、信長を討たせたとする「黒幕説」だ。

黒幕として名前が挙がったことがあるのは、室町幕府15代将軍・足利義昭 / 正親町(おおぎまち)天皇 / 大坂本願寺 / 四国の雄・長宗我部元親(ちょうそかべ・もとちか)/ イエズス会 / 羽柴秀吉…と主だったものだけでもこれだけいる。そして、家康もまた、黒幕とされる一人である。

(左)室町幕府15代将軍・足利義昭。『絵本豊臣勲功記』国文学研究資料館所蔵。(右)土佐を拠点に四国を支配していた長宗我部元親は信長と対立していた。『太平記英勇伝 長曽我部宮内少輔元親』東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

足利義昭を頂点として光秀・長宗我部元親らが連携していたとの説は藤田達生・三重大学教授、朝廷説は今谷明・国際日本文化研究センター名誉教授が信長の最大の敵は正親町天皇だったと提唱したことによる影響が大きい。

それ以外の黒幕については、歴史小説などで描かれたもので、確たる史料があるわけではない。中でも家康黒幕説は注目度は低かった。

家康黒幕説の根拠は何?

家康黒幕説は、明智の子孫を名乗る明智憲三郎(作家)、小林久三(小説家)らが提示していた。信長の命令で妻の築山殿と嫡男・信康を粛清せざるを得なかった家康が、逆襲に転じるべく、光秀をそそのかして信長を殺害させたとするものだ。信長が光秀に家康を殺すように命じたものの、光秀と家康が裏で手を組み、共謀したとの説もある。

「本能寺の変」で信長が死んだことを大坂の堺で知った家康は、「光秀が次に狙うのは自分だ」と察知し、わずかな供を従えて伊賀の山中を抜けて三河に戻った。「伊賀越え」は家康の人生における三大危機の一つと言われている。家康が黒幕であるならば、危険を冒し、命からがら逃げ帰る必用などなかったのではないか…。

それにもかかわらず、家康の暗躍が話題となるのは、光秀が信長に反旗を翻した動機に「怨恨」があり、同じく妻子粛清の件で怨みを持つ家康が同調するのは「あり得る」と、考える人もいるからだろう。

NHK大河ドラマ『どうする家康』でも、家康が供された淀の鯉に顔をしかめたことが引き金となり、信長による折檻へと展開していくが、信長の怒りが光秀に向くようにと、家康が小芝居をした設定になっている。しかも信長は、家康の小芝居などお見通しで、「私を孤立させて、私を殺す気だな」と家康に迫る。

エンタメなどの物語のジャンルは、新しい推理を必要としている。ドラマが作られるたびにより刺激的に、より複雑にと進化する。本能寺の変は、それだけ興味を刺激する事件なのである。今後も関心は失われることなく新たな説や推理が登場し、日本人を刺激するだろう。

〔参考文献〕

- 『明智光秀と本能寺の変』小和田哲男 / PHP新書

- 『本能寺の変』藤田達生 / 講談社学術文庫

- 『だれが信長を殺したのか』桐野作人 / PHP新書

バナー画像 :『本能寺焼討之図』。右に襖から顔をのぞかせる信長。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵