“心を握る”職人──マンガ『将太の寿司』が伝えるすしの神髄と心意気

漫画 食 美術・アート 漫画- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

伝統を受け継ぐ職人の世界

どの国にも、その国の風土と文化を象徴するような料理があるものだ。

日本においてそれは「すし」。シャリ(酢飯)を食べごろのサイズに握り、それに魚介類をトッピングする料理が、この国の風土を代表する料理だといっても異論は少ないだろう。

2014年に当時のオバマ米大統領が来日した際は、銀座のすし店「すきやばし次郎」でコースがふるまわれた。店主の小野二郎さんを追ったドキュメンタリー映画が製作されたこともある店だが、こうした国賓を迎える名店もある一方で、すしはもともと庶民のためのファストフード。気軽に食事できる回転すしも大人気だ。

](/ja/ncommon/contents/japan-topics/2605644/2605644.jpg)

東京・銀座の名店「すきやばし次郎」で歓談する安倍晋三首相(中央)とバラク・オバマ米大統領(右)=共に当時・2014年4月23日[内閣広報室提供](時事)

広く親しまれる分野だけに、すしをテーマとするマンガも数多くつくられてきた。この記事ではすしの世界の神髄を、「すしマンガ」を通してお伝えしていきたい。

握りずしは18世紀の日本の首都「江戸」(現在の東京)で生まれた。この時代のすし職人を描いたマンガが、小川悦司作の『すしいち!』だ。

活気あふれる江戸の町。その江戸でも、豪華な店からはやりの屋台までがならぶ本所「寿司屋横丁」(現在の墨田区)が舞台だ。主人公は「菜の花寿司」のすし職人、鯛介(たいすけ)。

澄んだ目をした気分のいい男だが、腕はすごい。「疾風(しっぷう)の鯛介」の異名を持ち、寿司屋横丁の味番付(ランキング)でもトップクラスの「大関」を張り、堂々のチャンピオンとなっている。彼が握るのはすしだけではない。「人の心」までも握ってしまう。

もともと江戸が面する海は海産物が豊富で、新鮮な魚を首都に供給してきた。しかし、すしが誕生するにあたっては、一つの環境変化と、一つの調味料のイノベーションが契機になったという。

すしの花形ネタといえばマグロ。19世紀前半になって日本近海の潮流が変化したためか、マグロの漁獲量が急にあがる。もっとも、脂っこく保存しにくいマグロはあまり好まれず、もっぱら肥料として使われてきた。しかし関東で濃いしょうゆがつくられるようになると、その塩の力がマグロの保存手段として定着。しょうゆに漬けたマグロを酢飯に乗せて、握ったものがすしの原点となり、江戸の労働者の胃袋を支えていたのだそうだ。

すしネタの王道マグロ。左から赤身。中トロ、大トロと、部位によって名称が異なる(PIXTA)

シャリにネタを乗せるという、シンプルな構成の料理だが、その技術は非常に繊細で高度。すしの握りに要求されるのは、運ぶまではまとまっているが、口に入れた瞬間にハラリとほどける繊細なバランスだ。「硬さと柔らかさの追求」という、相反する技巧の世界になる。

原作/早川光、漫画/橋本孤蔵のマンガ『江戸前寿司職人きららの仕事』の主人公、海棠(かいどう)きららは、その高度な技術を、若くして身に付けていた。

職人の世界は伝統的に男性優位。しかし、女性ながら幼いころよりすし職人の祖父に指導されたきららは、すでに「本手返し」と呼ばれる伝統技法を自分の物としており、彼女が握るすしは「地紙」という扇を広げたような理想的な形をしていた。そのシャリはふんわり空気を含み、たとえ回転すしのネタであっても、銀座のすしと互角以上のおいしさとなる。

彼女は銀座の新店の職人として破格の条件を提示されるが、その理想は誰にでもおいしく食べてもらえるすし。オファーを辞退し、心臓病に倒れた祖父が営んでいた下町の店を再開するために修行の旅に出る。

すしマンガの金字塔

高度な技術が要求されるすし職人だけに、その修行は厳しい。しかも、日本において職人とは伝統的に尊敬される職業で、一流になるためには、優れた人格まで要求される。大相撲の横綱が、ただ強いだけではなく「品格」を要求されるのと似ている。

そうした「一流職人へと至る道」を描いたすしマンガの金字塔が、寺沢大介作『将太の寿司』だ。

主人公の関口将太は北海道・小樽のすし店、巴(ともえ)寿司の息子。しかし大手、笹(ささ)寿司の進出によって家業は傾いていた。起死回生を目指して「寿司握りコンテスト」に出場した将太の努力と工夫が東京の名人、鳳(おおとり)征五郎の目に留まる。中学を卒業した将太は、征五郎が営む鳳寿司で修行することになった。目標は日本一のすし職人となり、家業の巴寿司を日本一の店にすること。

修行といっても、いきなりすしを握る練習をはじめるわけではない。もともとこの世界には「シャリ炊き3年」という言葉があり、シャリを炊くだけでも、長い修行が必要とされている。

鳳寿司でも最初の1年は「追い回し」と呼ばれる雑用係で、その仕事は店の掃除や洗いもの。それを経てようやく玉子を焼くなど、下ごしらえを任されるようになり、一人前に握りずしを握ることができるようになるまではまず7、8年はかかる。

しかも店では、技術を教えてくれない。その基本姿勢は「目で盗め」。仕事の合間に先輩の仕事ぶりを見て、学んでいくことになる。

握り一つとってもさまざまな技法があり、『将太の寿司』では「本手返し七手」「小手返し一手」などが必殺技のごとく紹介される(PIXTA)

実際に、すし職人の修行は厳しい。現実の「すきやばし次郎」でも、入ったその日にやめてしまう人もいるという。将太も日々の仕事に追われることになるが、彼には実家「巴寿司」の再興という目標があった。

日々の雑用をこなした上で、さらに自分でも努力し、未明に開かれる魚市場に通ってネタの目利きを勉強したり、シャリの炊き方の秘密を知るために、人を訪ねてまわったりする。時に2時間しか眠れない日々もあったが、彼を応援してくれる人たちも現れて、将太は急速に実力を伸ばしていく。

「厳しい修行はただ技術を磨くためにあるのではない。心を磨くためにある」「技術が高くとも、心がともなわなくては一流の職人になれない」

こうしたテーマの背景には、どんな人の仕事もきちんと取り組むことで人間的な高みに至る道となり、日々の雑用もまた修行だ、という禅の思想があるのかもしれない。

『将太の寿司』は、そうしたすし職人の伝統を伝え、さらには「すしのシャリは新米ではなく古米が好まれる」などすしの基礎知識を広める役割も果たした。

時代が移っても変わらぬ心

もっとも、この作品の連載がはじまったのは1992年。まだ20世紀だった。すしが世界に進出するメニューとなった21世紀の現代では、伝統的な職人修業は非合理的ではないか、雑用をさせるのもただ単に安価な労働力が必要だからではないか、という疑問も持たれるようになった。

それでは若い人が業界に入ってこない。現代ではすしの技術を教える専門学校も開かれている。「目で盗む」よりも「こうした学校できちんと技術を学んだほうがよほど合理的だ」といった意見も注目されるようになっていて、それはそれで、筆者も共感できるところだ。

そもそも「厳しい修行を通して心を磨き、人間的に成長する」なんてことが実際にあるのだろうか。

作中、将太の先輩だった佐治安人は、なにかにつけて将太につらく当たり、しかも幼なじみの女の子からの手紙を隠し、破っていたという、実にいやらしい人物だった。しかし、彼もすし職人としての修行を通して、尊敬される立派な人間へと成長していく。その姿には説得力があった。

現代では、高級店だけはなく、回転すしチェーンも世界各地に進出するようになり、すしの裾野はとても広くなった。筆者などには「心と心の対話」といった格式ばった世界だけではなく、すし店には気楽に入って気楽に皿を積み重ねて出てくる、カジュアルな分野であってほしいという気持ちもある。

しかし、今日もまたどこかで修行に励み、心を磨いている職人がいる。お客さんのために最高のネタを仕入れ、入念に時間をかけて下ごしらえをする。そうした「心を握る」職人がいることが、この分野の魅力となっていることも間違いないだろう。そう思いを馳せながらすしをつまむと、また味わいも深くなってくるかも。

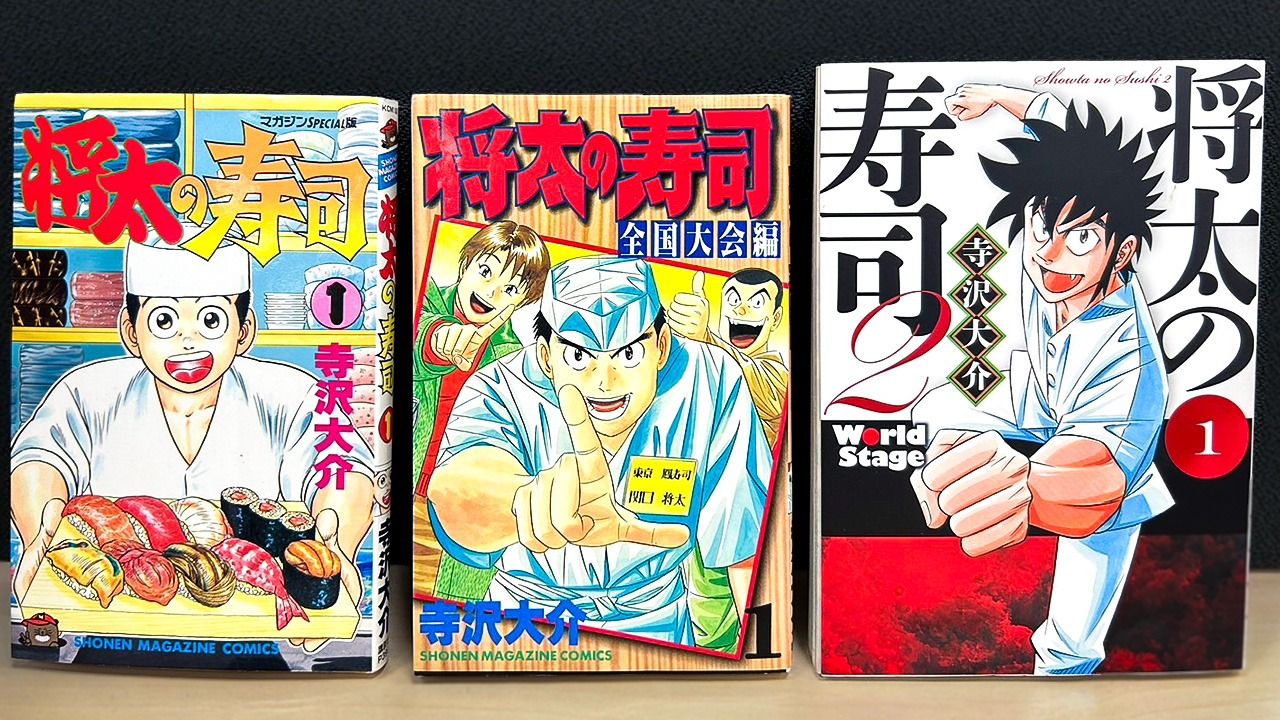

バナー写真:『将太の寿司』(左)は「週刊少年マガジン」(講談社)で1992年から97年まで連載され、コミックスは全27巻に及ぶ。97年から2000年には『将太の寿司 全国大会編』(中央)、13年から15年までは『将太の寿司2 World Stage』(右)が連載された 撮影:ニッポンドットコム編集部