サラリーマン漫画の金字塔『島耕作』シリーズが描いた日本経済の現代史

漫画 経済・ビジネス 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ビジネスマンガの草分け

最新のGDPランキングでドイツに抜かれ、4位に転落した日本だが、20世紀の中盤から後半にかけて世界2位に躍進し、その勢いが注目を集めた時期もあった。

なぜ、当時の日本は成長できたのか。アメリカの社会学者、エズラ・ヴォーゲルは1979年に発表した著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン―アメリカへの教訓』で、その理由を「一体感をもたらす家族主義的な企業経営」「集団としての学習意欲」「受験を前提にした教育制度」などにあると指摘している。

もっともかつての日本が手放しで礼賛されたということはなく、その利益至上主義的な姿勢や個人の個性が尊重されない風土について、「欧米のプロダクトの模倣ばかり」「金のことしか考えないエコノミック・アニマル」といった揶揄(やゆ)も少なくなかった。

個人プレイを否定し、集団主義で一丸となって働く。その様子を風刺して「日本株式会社だ」などと言われることもあった。「最も成功した社会主義国家」というジョークもあったが、これはのちに中国、中華人民共和国のことを指すようになるのだから皮肉なものである。

その「日本株式会社」を担う中核となったのは「サラリーマン」たち。企業の正社員として働くビジネスパーソンのことだが、そのニュアンスは現在とは異なる。

当時は長期固定雇用の慣行や年功序列の人事制度が健在で、「いい学校を出て、いい会社に就職すれば、一生安泰」という人生モデルが機能していた。

ただし、会社は安定を保証してくれるものの、サラリーマンたちは私生活よりも仕事を優先することが求められた。没個性なグレーのスーツに身を包み、毎日、通勤電車に揺られて仕事場に向かう。私生活を省みる余裕がないために、しばしば家族から軽視され、家庭に居場所がなかったりする。

若者はそんな姿を見て「平凡なサラリーマンなんかになりたくない!」と叫び、安定よりも自由を求めたものだった。

当時の社会は、日本でも手放しで礼賛されていたわけではなかった。「サラリーマン」についてもエリートのプライドと同時に、どこかもの悲しいペーソスを漂わせた存在として見られてきたのだ。

しかしこうした地味な分野もまた、マンガの世界では主要なジャンルとなっている。活劇があるわけではない。命を懸けた冒険があるわけでもなかった。そうしたジャンルを切り開き、巨大なサーガとなった作品が、弘兼憲史氏作『課長島耕作』だ。

「団塊の世代」のバブル前夜

『課長島耕作』は1983年、講談社「モーニング」にて連載開始。翌84年には日経平均株価が初めて1万円を突破。対米貿易黒字の削減を目指してプラザ合意が結ばれたのは85年。80年代に狂騒をもたらしたバブル経済はもうすぐそこという時期。

主人公は大手電機メーカー、初芝電器産業のサラリーマン、島耕作。結婚はしているが、妻は彼の仕事に関心がない。娘がひとりいる。第1話ではまだ係長だった彼は、課長昇進の内示をもらう。そうした繊細な時期に、部下の女性社員との情事に流されてしまうエピソードが描かれる。

のちには部長、重役、ついにはトップにまで上り詰める島耕作も、当時はごくふつうのサラリーマン。等身大の、まさにペーソスを帯びたキャラクターとして登場した。

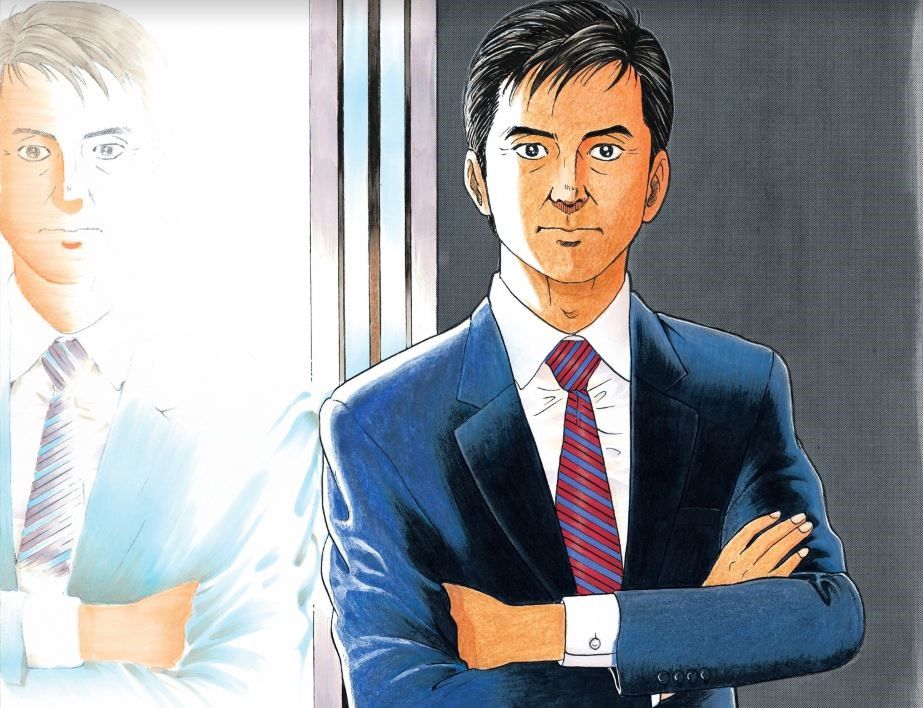

現在は社外取締役として日本経済に貢献する島耕作。多くの日本人が彼の生きざまを知っている ©弘兼憲史/講談社

彼は1947年生まれで、80年代中盤に30代の半ば。日本では「団塊の世代」と呼ばれる戦後のベビーブーム世代のひとりだ。

この世代は「ブーマー」として世界的にも評判が微妙だったりもする。良くも悪くもアクが強く、ガツガツしている。社会の風土としてもパワハラ、セクハラが当たり前に通用し、職場の男尊女卑もひどかった。日本で男女雇用機会均等法が制定されるのは1985年だが、もちろん施行されてすぐに労働環境が変わったわけでもなかった。

ただ島耕作は、そうした世代の典型ではなかった。リベラルな価値観を持ち、子どものころから差別に立ち向かう正義感も持っていた。おとなしいようで、いざという時は反社会勢力と立ち回りを繰り広げる勇気もある。パワハラやセクハラを行うような人物では断じてない。

もっとも非常にモテて、常に女性の影がつきまとう。案外、求められると流されやすいところも見受けられて、重役になったのちも女優とのキスシーンがパパラッチされ、週刊誌に報じられたこともあった(その時はとっくに離婚して独身だったので、社内コンプライアンス上の問題になることはなかった)。

そのいっぽうで女性とのコネクションが、彼のビジネスの大きな助けとなることも少なくなかった。

そうした彼だからこそ、やがてバブルが崩壊し、日本が「失われた30年」に突入、長期固定雇用の慣行も年功序列の人事制度も過去のものとなっていく中で、新時代の理想を担うビジネスマンとして、頭角を現していくことになる。

中間管理職時代の彼は、会社を「自己実現の場」としてとらえ、自分自身の価値観を曲げてまで出世を目指すような上昇志向はなかった。それなのに出世する自分を「運が良いだけ」と評していた。

確かに「ねだられてお金を渡したホームレスが、実は大富豪でした」というような、ものすごい幸運の持ち主ではあったが、それだけではない。過去の成功体験が通用しなくなり、新たなビジネスモデルが求められる中、前時代であれば「頭は切れるが甘い。非情に徹することができない」と評価されていた彼が、人情味とグローバルな視野を併せ持つ人材として組織からも求められるようになったのだ。

島耕作は国内だけではなく中国、そしてインドとビジネスを成功させていく。その結果、ついには大企業のトップとなり「大企業サラリーマン経営者の、等身大の姿を描く」という、マンガの世界でも類を見ない、異例の作品が実現することになった。

日本のビジネスパーソンを代表する存在であるだけに、各種タイアップにも多数出演。画像は「モーニング」創刊40周年時の清涼飲料水メーカーとのコラボレーション ©弘兼憲史/講談社

『島耕作』が生んだフォロワーたち

容赦のない派閥抗争、海外企業買収の熾烈な駆け引き。反社会勢力との対決。恋人との逢瀬。サラリーマンの世界も、こうすればドラマになる。『島耕作』以降、会社員たちの姿を描く作品が次々と現れていった。

85年に小学館「ビッグコミック」で連載が始まった『総務部総務課山口六平太』(作:林律雄 画:高井研一郎)は、まさにペーソス漂うサラリーマンたちの応援歌として長く愛される作品となった。

島耕作や山口六平太は登場時点ですでに中堅社員だったが、90年連載開始の『宮本から君へ』(新井英樹)の主人公は新人営業マン。恋も仕事も不器用すぎる彼の、成長する姿が描かれる。

91年にバブル経済が崩壊し、日本社会が「構造改革」を課題とするようになる中、ビジネスマンガの世界には『サラリーマン金太郎』(本宮ひろ志)という超大物が現れた。

94年、集英社「ヤングジャンプ」に登場したこの作品の主人公、矢島金太郎は、元暴走族のリーダーという異色の経歴の持ち主。縁あって大手ゼネコンに就職するものの、最初の仕事は鉛筆削り。しかしやがて同僚とも力を合わせ、そして会社の枠を越えた人脈を生かして、意外にもしっかりサラリーマンとして活躍していくことになる。

90年代にはメガバンクで働く女性総合職を主人公にした『この女に賭けろ』(原作:周良貨 漫画:夢野一子)といった作品も登場した。

島耕作のキャリアは90年代を経て右肩上がりに上昇し、連載も『取締役』、『常務』、『専務』、ついには『社長』、『会長』とシリーズを重ねていくが、日本社会の混迷は続く。

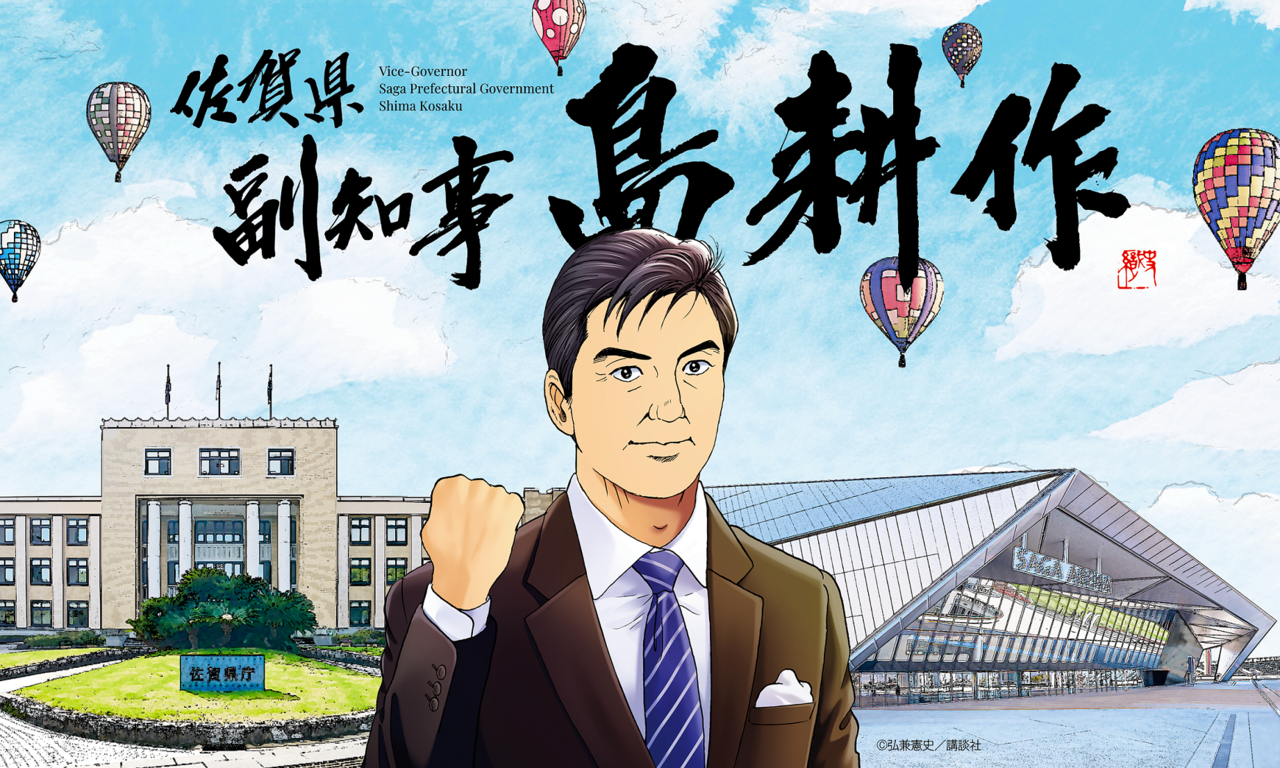

2023年11月14日には、佐賀県の情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の一環として佐賀県副知事に就任。作品中では誘いを断った島耕作の初めての政界進出である ©弘兼憲史/講談社

21世紀に入り、新自由主義的な「小さな政府」への改革が掲げられたが、労働人口は流動化し、社会の格差は拡大していくことになる。かつては安定の象徴だった「サラリーマン」も昔日の面影を失い、代わりにフィーチャーされるようになったのはブラック企業。『中間管理録トネガワ』(原作:萩原天晴 漫画:橋本智広・三好智樹 協力:福本伸行)は、日本を代表するブラック企業、帝愛グループで働く利根川幸雄の、身を削る苦悩の物語だ。

そして「働き方改革」が課題とされ、新しい働き方が模索されるようになった現代では、人々が会社に求めるものもずいぶんと変わった。今どきは待遇以上に、休暇の取りやすさや労働時間のフレキシビリティが重視される傾向がある。

それとともにマンガの中のビジネスパーソン像も変化した。大企業の内定をあっさり辞退した超ワガママ男と陰キャのエンジニアが1兆ドル獲得を目指す『トリリオンゲーム』(原作:稲垣理一郎 作画:池上遼一)や、日本を起業先進国とすることを目指し、既存の組織では活きることのなかった人材に投資する『スタンドUPスタート』(福田秀)のように、人生のレールそのものを自分で創ろうとするキャラクターが活躍するようになっている。

また、講談社「KISS」連載の『無能の鷹』(はんざき朝未)など、女性誌にもビジネスマンガがごくふつうに連載され、ヒットするようになった。島耕作がまだ課長だった時代と比べて、こちらもまた大きな変化といえるかもしれない。

これからもビジネスマンガは、ますます多様になっていくことだろう。島耕作も社外取締役として、令和の今も活躍している。

バナー写真:『島耕作』シリーズは1983年に「モーニング」(講談社)誌上で『課長島耕作』の連載が始まり、そのタイトルは『部長』『取締役』『社長』……と出世を続け、現在は『社外取締役』が連載されているほか、過去には『学生』など『課長』就任前の時代も描かれた。シリーズ累計部数は4700万部を超える 撮影:ニッポンドットコム編集部