師走(12月): 煤払い・歳の市・餅つき・節分・王子の狐火

歴史 文化 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

師走の年中行事といえば、「煤(すす)払い」。一家総出で煤やほこりを払って家中を清めた。これに代表されるように、12月の行事は1年を締め括ると同時に、新しい年を迎える準備という、特別な意味を持っていた。

煤払いが終わったあとは胴上げ

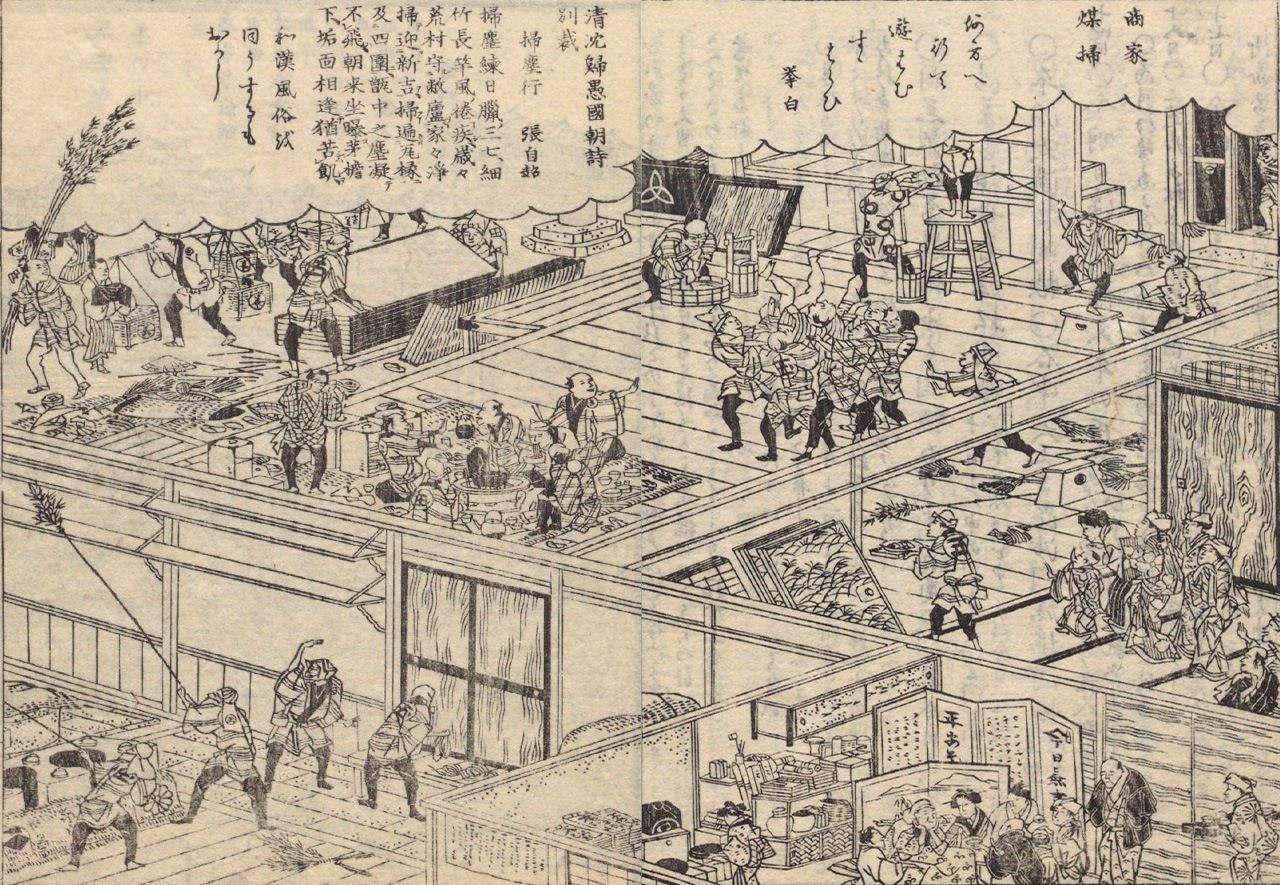

煤払いは、今も各地の神社仏閣の恒例行事だが、江戸時代は武家や商人・町人の家も12月13日に行った。

13日に定着した理由を『東都歳事記』はこう記す。「大城の御煤払の例は寛永十七年庚辰(かのえたつ)十二月十三日に始りし由」

大城(江戸城)の煤払いは寛永17年12月13日から始まったゆえ、商人も町人もそれに倣ったのである。

畳を上げて箒(ほうき)などで叩くのに始まり、当時は照明には蝋燭(ろうそく)や行灯(あんどん)、炊事には竃(かまど)、暖房には炭を使用していたため、燃えカスも多く溜まっていた。それを徹底して払った。現代の大掃除とは比べものにならないほど大変だったろう。煤払いは新しい年に向けた「お清め」の儀式であり、きれいにした家に「神を招き入れる」ために、念には念を入れた。

『東都歳事記』はこう続ける。「(煤払いのあとは)餅を祝ふ」

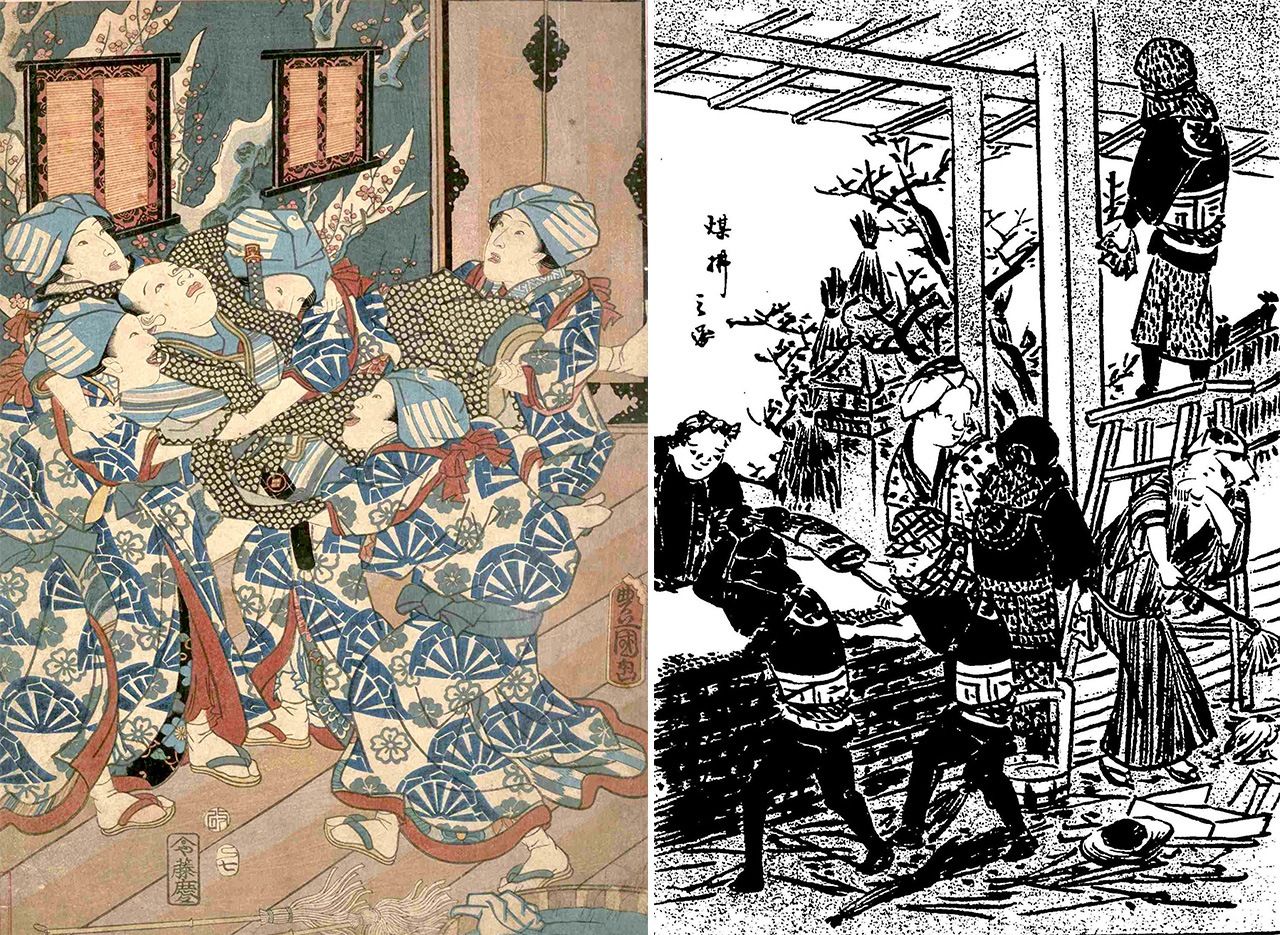

商家では、終了すると餅をふるまった。酒が出ることもあった。胴上げする者までいて、とにかく大騒ぎだった。

奉公人総出で行う商家の煤払いの様子。『東都歳事記』国立公文書館所蔵

(左)煤払いが済むと胴上げで大騒ぎ。『源氏十二ヶ月之内 師走』東京都立中央図書館特別文庫室所蔵 / (右)煤払いは一見すると家の解体作業に見えるほどの重労働。『絵本風俗往来』国立国会図書館所蔵

師走は新しい年を迎える高揚感がある。餅や酒、胴上げは、そうした興奮と楽しみから自然と湧き出たものだった。

正月用品を買う客でごった返す歳の市

煤払いが終わった翌日の14日からは、歳の市(としのいち)が開催される。注連縄(しめなわ)、門松など正月飾りや、海老(エビ)など縁起が良いとされる海産物を販売する市で、深川の富岡八幡宮を皮切りに各地で市が立った。煤払いできれいにした家に、新しい飾り物を付ける—江戸の年中行事は連動していた。

最も規模が大きかったのは、浅草寺の歳の市だった。周辺の駒形・下谷・上野まで人であふれかえったというから、そのにぎわいは霜月(11月)の酉の市を上回ったろう。

浅草寺は通常、明六つ半(午前7時)に開門し、暮六つ(午後6時)に閉門したが、歳の市の期間中は暁七つ(午前4時)まで門が開いていたという。ちなみに現在、浅草寺で12月17日〜19日に開催される羽子板市の前身が、この歳の市である。

浅草寺歳の市の賑わいがよく伝わってくる『六十余州名所図会 江戸 浅草市』国立国会図書館所蔵

引き摺り餅と賃餅

餅搗き(もちつき)は、15日頃から市中で行われた。武家や大店(大きな商家)は、人に頼んで搗いてもらった。といっても、和菓子屋に依頼するわけではない。搗いたのは主に鳶(とび)だった。威勢の良い掛け声に人気があったのだ。数人一組で臼と杵(きね)を引きずって、大晦日まで各家を回ったので、引き摺り餅(ひきずりもち)と呼んだ。

『十二月之内 師走餅つき』には、杵を振りかざしている鳶らしき男の後ろ姿がある。国立国会図書館所蔵

引き摺り餅に対して、和菓子屋がつくるのを賃餅(ちんもち)といった。「餅は餅屋」のたとえにならえば、専門の菓子屋の賃餅の方が質は優れていようものだが、なぜか賃餅は格が落ち、世間体も悪いと考えられていた。この辺が、いかにも縁起と見栄にこだわる江戸の住人らしい。

江戸時代の節分は年の瀬

節分は、「季節の節目」を意味する言葉で、元々は、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す。旧暦で立春は季節の始まりであるとともに、年の始まり(=正月)でもあった。その前日(=大みそか)の節分は特に重要と考えられ、豆まきをして災厄を払った。現在、節分と言えば2月3日(2日の年もある)が定着しているが、江戸時代は年の瀬の行事だったのだ。

いつから豆をまくようになったかは定かではないが、国立国会図書館が運営するサイト『本の万華鏡』によると、「南北朝時代にはすでに病疫を追い払う追儺(ついな)の風習が入り込み『鬼は外、福は内』と唱えながら豆打ちをしていたことや、公家や武家だけでなく広く民間の行事になっていたことが『臥雲日件録』(がうんにっけんろく)からもわかる」

…とある。もっとも追儺そのものは706(慶雲3)年の大みそかに、すでに行われていたことが『続日本紀』に記されており、それがいつしか、鬼を追い払うのに豆を使うようなったという。一説には魔を滅する「魔滅(まめ)」が「豆」に転訛したとも、それがまた「魔目を打つ」に転じたともいう。実際に江戸時代に入ると、「鬼の目」に向けて豆を投じる絵が多くある。

(左)豆をまくのは裃(かみしも)を着た年男の役割だった。『絵本風俗往来』 /(右)『北斎漫画』では酒呑童子などの鬼退治で知られる坂田金時(金太郎)が鬼に豆をぶつけて追い払っている。2点とも国立国会図書館所蔵

王子稲荷の狐火伝説

さて、最後は大みそかだ。ここでは年越し蕎麦や除夜の鐘といった、誰もが知る風物詩は置いて、歴史の中に一度は消え去り、平成に入って再び注目された伝説を紹介したい。現在の東京都北区王子にあった「狐火」(きつねび)である。

かつて王子稲荷の門前に広がる田畑に、榎(エノキ)の巨木があった。大晦日の深夜、この木の下に関東に住む数千の狐が集まり稲荷に参詣し、狐たちが灯す火が連なったという。

大晦日の夜、王子の榎の下に集結した狐たち。歌川広重『名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火』国立国会図書館所蔵

稲荷はそもそも稲作・農業の神で、狐はその使者とされている。田畑に被害を及ぼすネズミを駆除してくれたからだ。稲荷がやがて商売繁盛の神として信奉されるようになっても、狐は変わらず使者とされ、ゆえに稲荷には狛狐(こまぎつね)がいる。

狐火の正体は、燐(リン)などが自然に発火した現象といわれる。しかし、人々は狐火の数でその年の豊凶を占い、農業や商売に励んだ。素朴な信仰の中に生きる苦労や楽しさが反映されていたのである。

王子の榎は1929年(昭和4)年に伐採され、碑だけが残った。だが、1993(平成5)年、この伝説を子どもたちに伝えようと、地元商店街が中心となって大みそかの深夜、「王子狐の行列」が始まった。狐の面をかぶりお囃子(はやし)に合わせて練り歩き、新年を祝う。白く塗った顔に、赤い線を2本引いた「狐メイク」の子たちも参加している。

こうした行事が日本人の根底にある風習や信仰を親から子へと伝える役割を果たしている。ニッポンの年中行事とは、風習や信仰と共にある働くことの尊さ、楽しさ、悲しみを内包しており、忘れ去ってはいけないものだろう。

〔参考文献〕

- 『図説 浮世絵に見る江戸の歳時記』佐藤要人監修、藤原智恵子編 / 河出書房新社

- 『現代語版 江戸府内絵本風俗往来』菊池貫一郎(4代・歌川広重)著・小林祥次郎訳 / 角川ソフィア文庫

バナー写真:左から喜多川歌麿が描いた『武家煤払の図』出典:Colbase / 鏡餅をつくる女性たち。『意勢固世身見立十二直 極月の餅搗』東京都立中央図書館特別文庫室所蔵/浅草寺の歳の市の模様が登場する『江戸自慢三十六興 浅草年之市』国立国会図書館所蔵