卯月(4月): 灌仏会、初鰹、藤の花見

文化 暮らし 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

釈迦の生誕祭・灌仏会

釈迦がこの世に降誕したとされる4月8日は、各地のお寺が花で飾ったお堂(花御堂)をしつらえてお祝をする。この行事を灌仏会(かんぶつえ)という。牡丹(ボタン)、芍薬(シャクヤク)、燕子花(カキツバタ)などたくさんの種類の花を飾ることから「花まつり」ともいう。

花まつりの呼称は明治に入ってからのもので、色とりどりに咲く花が人々に癒しを提供することから浄土真宗の僧侶がそう呼び、代名詞として定着したという。

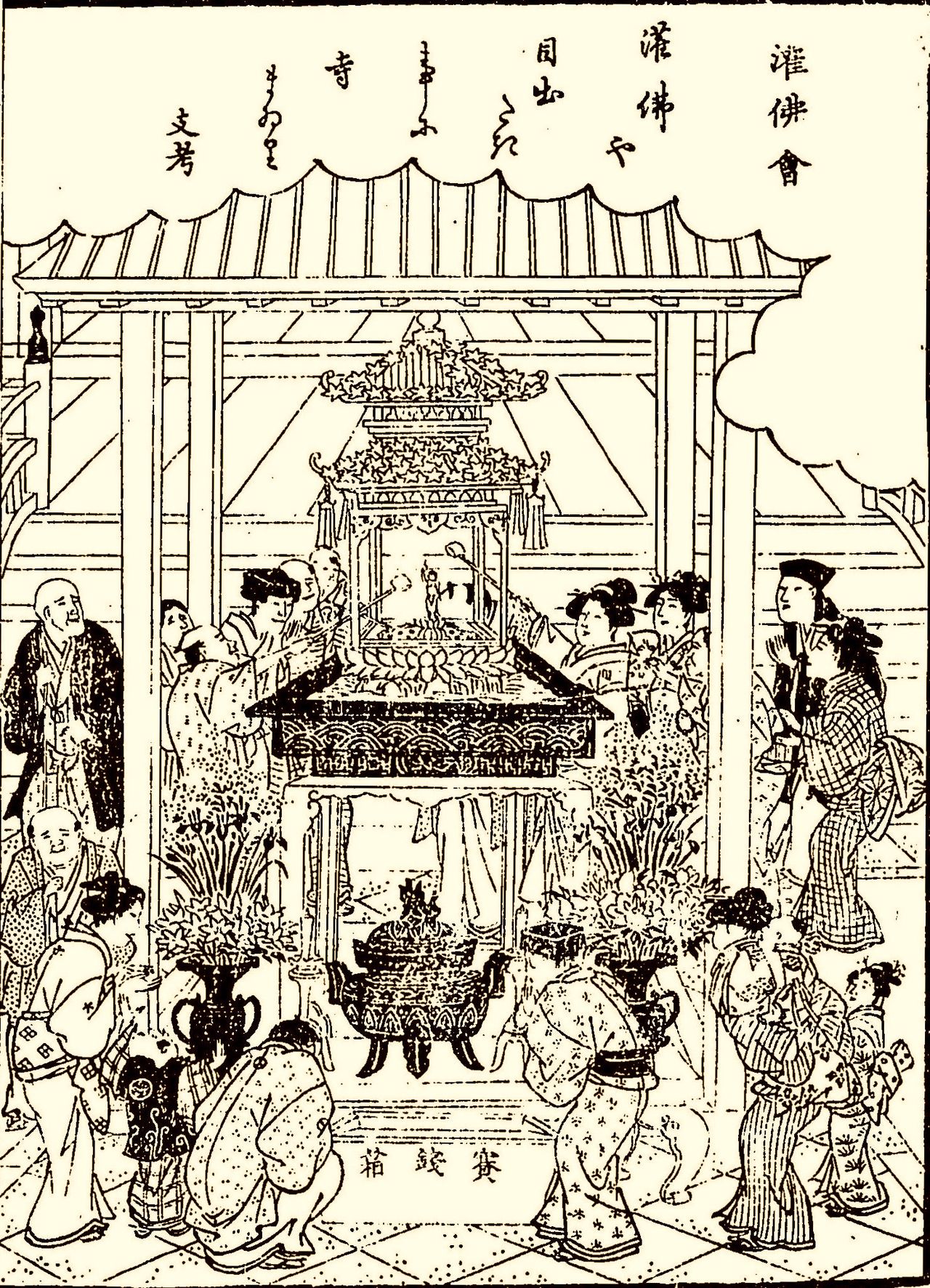

『東都歳事記 夏之部』の花御堂。桶に入った仏像に柄杓(ひしゃく)で茶をかける様子が描かれている。国立国会図書館蔵所蔵

上の絵にも描かれているが、花御堂には桶が置かれ、その真ん中に生まれた直後の釈迦の姿を表す誕生仏を安置した。参拝客は仏像に甘茶をかける。茶を釈迦の産湯とするわけだ。子どもの健康祈願や、万人の無病息災にもご利益があるとされた。

江戸時代には、甘茶を持ち帰って墨をすり、「五大力菩薩」と書いて衣類の櫃(ひつ)に入れる者がいた。そうすると、虫よけになるという風習も浸透していたらしい(『図説 浮世絵に見る江戸の歳時記』河出書房新社)。

灌仏会は、現在も各地の寺院で開催される年中行事である。旧暦通り4月8日に行う寺院がある一方で、新暦では花が満開となる時期が約1カ月後ろにずれるため、花まつりにしては季節感に欠けるからと、5月に入って開催するお寺もある。

目に青葉 山ほととぎす 初鰹

寛永期の1642年に生まれた俳人・山口素堂(やまぐち・そどう)の有名な句に、「目に青葉 山ほととぎす 初鰹」がある。初鰹を江戸時代の庶民が楽しみにしていた様子を詠んだものだ。

「初といふ字を いさみにて かつおかつおと走り行く」

こちらは一茶(いっさ / 1763〜1828)の句。初鰹を仕入れた魚屋が「かつお〜」と連呼しながら、勇んで町を行く姿を詠んでいる。男たちはソワソワして落ち着かない。なにしろ初鰹は「女房を質に入れてでも食え」というご馳走である。

「質に入れて」というくらいだから初値は高額で、1812(文化9)年には高級料亭が3尾を2両1分(約40万5000円 / 『江戸の銭勘定』洋泉社)で買ったとの記録がある。とても庶民には手が出ない。

しばらくたつと値も下がり、1尾250文(約7500円 / 同上)ほどに落ち着く。庶民にとって決して安いとは言えないが、それでも裏長屋の女房たちがわれ先にと集まり始める。その様子を描いたのがバナー写真だ。

「かつお売る手合は金持を相手にやァせぬ」――十返舎一九『六阿弥陀詣』(ろくあみだもうで / 江戸の日帰り旅行記)の一節だ。カネのない連中、つまり庶民の足下を見る商売だと、露骨に書いている。

亀戸天神の藤棚は大にぎわい

江戸時代の卯月は夏の商戦が始まる。

江戸府中には、蚊帳・金魚売りが登場する。彼らもこの時期の風物詩だった。

(左)『金魚づくし 百ものかたり』歌川国芳画は、タライの金魚を猫が眺めている斬新な構図。出典:colbase(右)『職人尽絵詞』の蚊帳の行商人。国立国会図書館所蔵

本格的な夏の到来に備えて、害虫を防ぐ蚊帳は需要が高かった。「蚊帳ぁ、萌葱(もえぎ)の蚊帳ぁ」というかけ声で注目を集める行商人が、町を闊歩(かっぽ)した。

一方、金魚売りのかけ声は「めだかぁ、金魚ぉ」である。こちらには子どもが群がった。

藤の花の見物も人気が高く、亀戸天神などの名所はにぎわいを見せた。同社では現在も藤まつりが開催されている。亀戸天神のウェブサイトによると、藤棚は50株以上。一斉に咲く様は見事という他なく、甘い香が周囲に充満する。

(左)『東都三十六景』広重画の亀戸天満宮と藤棚。国立国会図書館所蔵 (右)『藤 鶺鴒』葛飾北斎画。鶺鴒は「せきれい」と読む。スズメ科の鳥。出典:colbase

この光景は江戸時代も同じで、「真盛りの頃は池にうつりて紫の水を流せるかごとし」と、四季折々の花の名所を綴った『江戸名所花暦』にある。

当時は藤棚の下に茶屋を設けていた。茶屋のメニューに、蜆(しじみ)があることで有名だった。この蜆は、業平蜆(なりひらしじみ)という。業平とは隅田川の支流に架かっていた業平橋のことで、この辺りから獲れる蜆が美味いと評判だった。隅田川が蜆の漁場だったとは、隔世の感がある。

衣替えも4月だった。もっとも服を替えるのは武士で、貧しい庶民たちは着たきり雀が多く、外見に大きな変化は見られない。

衣替えの風習は、禁裏(京都の天皇の住居)が4月朔日(さくじつ / 月の初めの日、つまり1日)に綿入から袷(あわせ)に替えたのが起こりで、武家もこれに倣うよう義務づけられていた。

町を行く武士の服装が変われば、風景も一変する。その様子もまた、初夏の到来を告げるものだった。

〔参考文献〕

- 『図説 浮世絵に見る江戸の歳時記』佐藤要人監修、藤原智恵子編 / 河出書房新社

- 『江戸の銭勘定』山本博文 / 洋泉社

バナー写真 : 『卯の花月』歌川豊国3世画。裏長屋に行商にやって来た魚屋を取り囲む女たち。魚屋がその場でさばいて売っている。当時の長屋の様子がよく分かる浮世絵。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵