秘密のベールに包まれた江戸幕府将軍の「床入り」を再現

歴史 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

将軍の床入りは厳しく監視されていた

大奥の日常や制度・風俗に関する史料には1890〜1891(明治23〜24)年、東京帝国大学史談会が旧幕府役人に聞き取り調査した『旧事諮問録』がある。

調査をまとめた報告書の第4回『大奥の事』は、12代将軍・家慶から15代・慶喜の時代の奥女中、元御中臈・箕浦はな子、元御次(おつぎ / 大奥の下働き女中)・佐々鎮子の2人から話を聞いてまとめたものだ。

この他、明治時代の江戸文化・風俗研究家の三田村鳶魚が著した『御殿女中』、同時代の日刊紙『朝野(ちょうや)新聞』なども、女中たちの話を聞き書きしている。いずれも記憶を頼りとしているので、曖昧な点も少なくない。

ただし、信頼できそうな記録もある。例えば、将軍と床を共にする女中には身体検査が義務付けられていたことなどだ。凶器を隠し持っていないかをチェックしたわけだ。簪(かんざし)も、先がとがっているのでNGだった。事実と考えていいだろう。

こうした信ぴょう性のある話だけをまとめても、床入りには入念な準備が必要だったことが分かっている。その流れを簡略化して記すと、次のようになる。

Step 1 : 将軍が大奥泊まりを要望

将軍が大奥へ行くことを要望した日は、まず御伽(おとぎ)坊主にその旨を告げる。おそらく、この時に相手の女中も指名した。

「伽」の文字は、「寝所に侍(はべ)る」の意味を持ち、将軍の子作りの世話役である。ベテラン女中が務める役職で、剃髪していたため、「坊主」と呼ばれた。バナー画像の左端黒い着物を着ているのが御伽坊主だ。

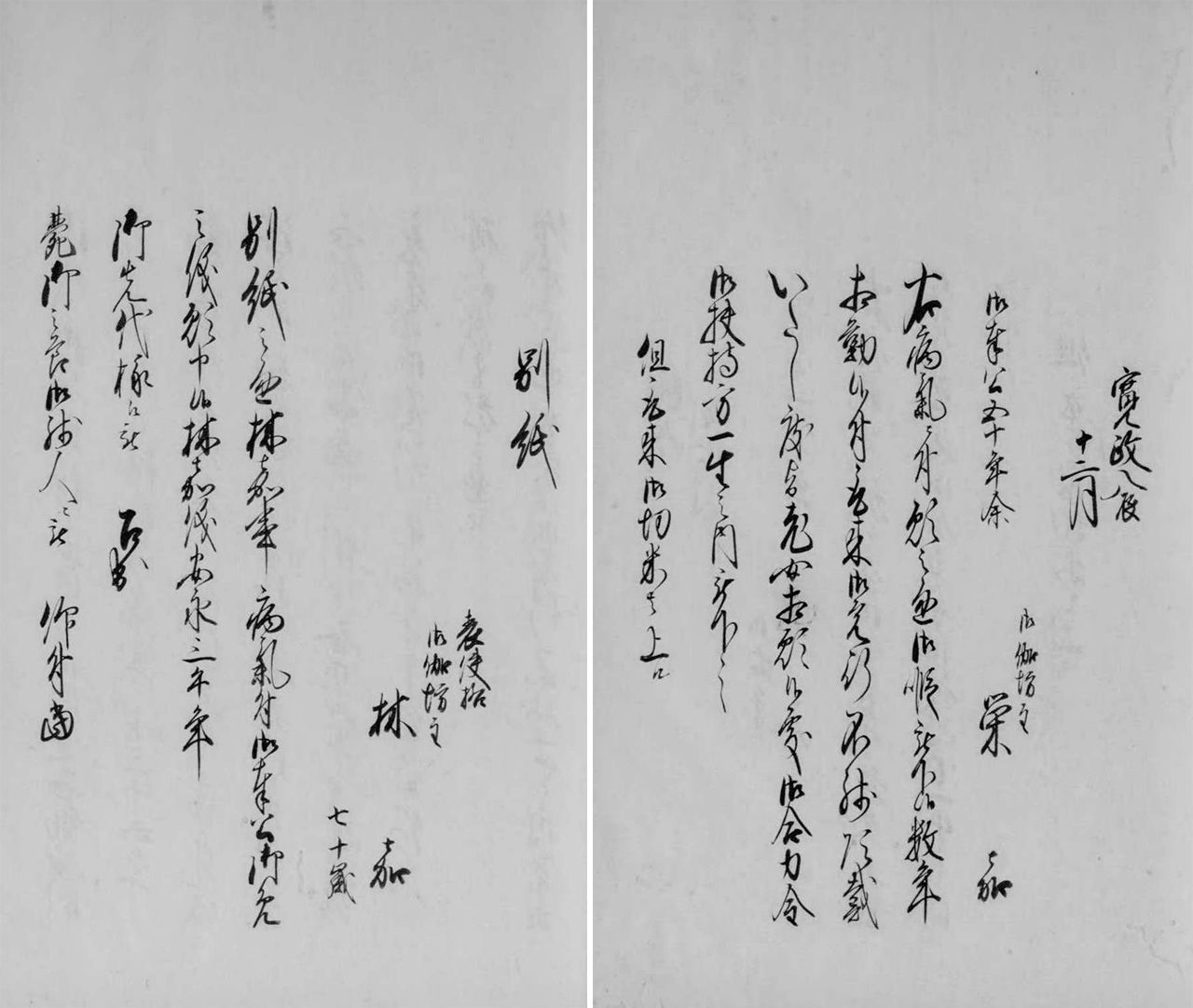

1805〜1810(文化2〜7)年の『女中帳』に御伽坊主の名が見える。左は「林嘉」、年齢70歳。右は「栄嘉」で、こちらは「御奉公五十年余」と記されている。どちらも高齢。国立公文書館所蔵

Step2 : 女中の準備

召された女中は、白無垢(むく)に着替える。簪は使えないので髪は櫛(くし)で巻き上げる。

Step3 : 女中が寝所の次の間(控え室)に入室

何人かの御中臈に付き添われて、女中が寝所の次の間に入り、身体検査を受ける。櫛をはずして、髪の中まで念入りにチェックを受けた上で、再度、櫛で巻き上げた。

Step4 : 床入り

将軍と女中が床入りし、夜の営みが始まっても、御年寄や御中臈、御伽坊主が様子を監視した。「男児が生まれたら、次期将軍にしてほしい」などと将軍におねだりすることを防ぐためだった。

Step5 : 大奥最高幹部への報告

翌朝、大奥を取り仕切る最高幹部の御年寄に報告される

儀式といっていい。子作りは厳格な監視下で行われていた。

ちなみに相手が御台所=正室の場合は、ここまで厳しくはなかったといわれるが、やはり監視役がいたというのが定説だ。

監視役については諸説あるので、詳しくは後述したい。

床入りの場・御小座敷とはどんな空間?

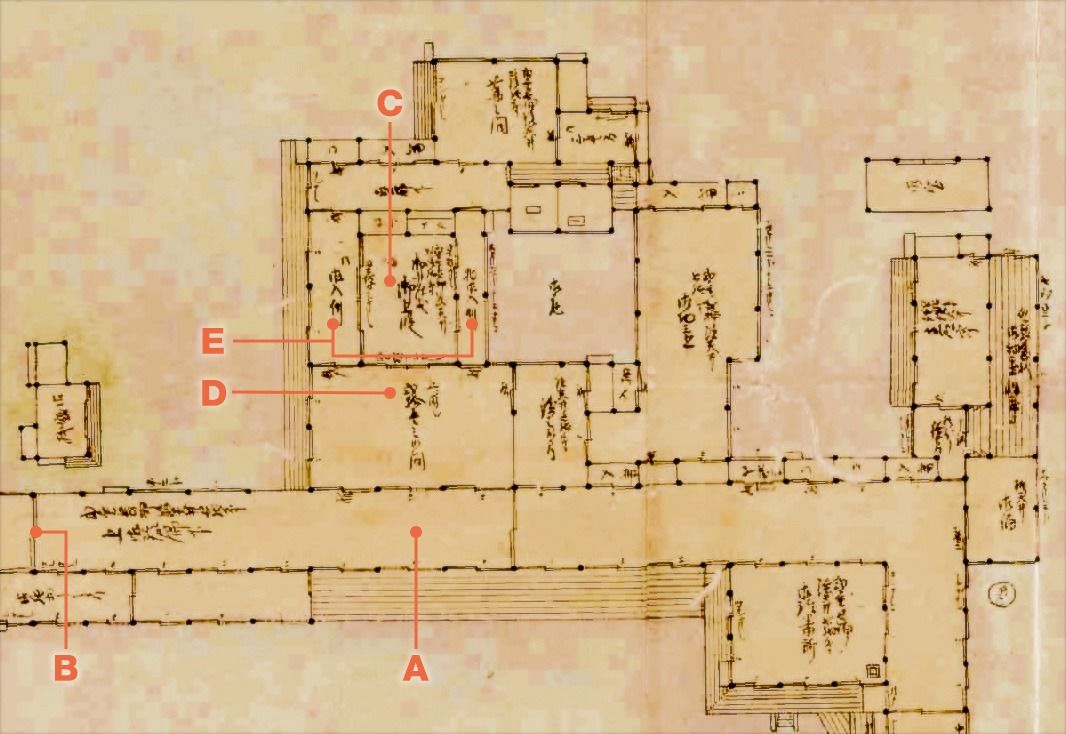

床入りの場所は、江戸城中奥(将軍の私的空間)と大奥をつなぐ御鈴廊下脇にある御小座敷だった。『江戸城御本丸大奥向惣絵図』を元に詳しく見てみよう。

『江戸城御本丸大奥向惣絵図』東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

A. 上御鈴廊下

「御鈴廊下」の名称は、聞いたことがある方も多いだろう。これには、「上」と「下」の2つがあった。ドラマなどで描かれる、将軍が大奥入りの際に通るのは上御鈴廊下である。

一方、下御鈴廊下は1657(明暦3)に起きた明暦の大火以降、防災上の避難路として増設されたという。後に将軍の生母の住居である新御座敷に続く通路としても使用される。

B. 上御鈴廊下扉

入り口に鍵のかかった扉があり、将軍が入る時に門が開くと、鈴が鳴る。これが将軍御成(おなり)の合図。

C. 御小座敷御上段

将軍の寝所、床入りの場。御上段の奥の方にある床棚側に枕を置いた布団が、2組並んで敷かれていた。

D. 弐拾畳之間(次の間)

御上段とは衝立(ついたて)で仕切られている。ここは重要の空間なので、詳しくは後述。

E. 入側縁

御上段と襖を隔てて南北にある入側縁は広縁、畳廊下ともいわれる。一般的には従者や家臣が控える場所で、これも詳しくは後述する。

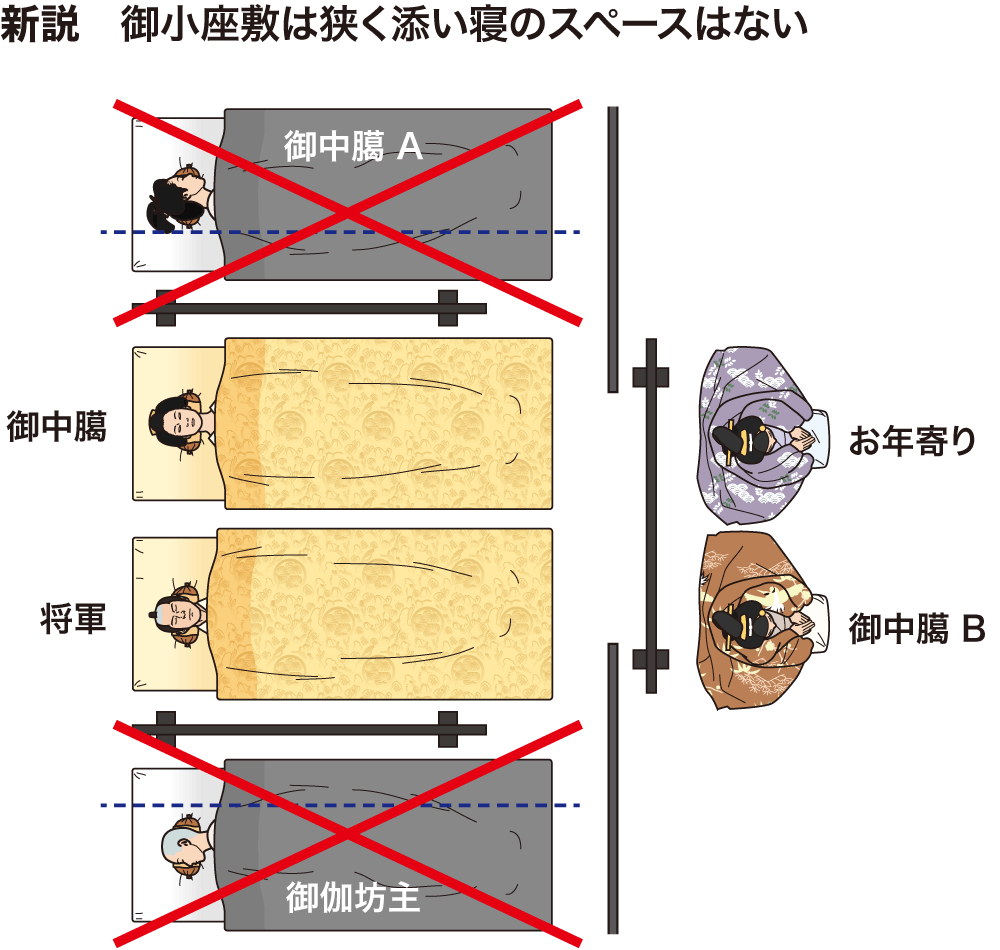

俗説を覆す平成の新発見

御上段の幅は推定約二間(けん)、約3.64メートルだ。

この広さは、大奥の造営を担当していた小普請方大工の棟梁・柏木家の配下だった豊田家に伝わる大奥図面『豊田家文書』が、平成に入って発見されたことによって、新たに分かった。そして、「幅3.64メートル」が、床入りに関するこれまでの俗説に大きな疑問を呈することになった。

ご存知の方も多いだろうが、従来、御上段に2つ並んだ将軍と女中の布団の横に、御中臈と御伽坊主の布団が敷かれ、添い寝役として監視したといわれていた。だが、部屋幅が3.64メートルでは、御中臈と御伽坊主の布団を敷くスペースは、もはやない。

つまり、添い寝役はこの部屋にはいなかった可能性があるのだ。

建築史家・平井聖氏はいう。

「添い寝をしたとすれば、部屋の南側の一間幅の入側縁と北側の半間幅しかない」(『サライの江戸 江戸城と大奥』小学館)

南北の入側縁が、前出のEである。

『豊田家文書』の御上段の幅によれば、御中臈Aと御伽坊主は同じ室内に添い寝できるスペースがない。部屋は破線の箇所で襖によって区切られているからだ。イラスト / さとうただし

歴史の俗説は、新史料が見つかると覆されていく。大奥も例外ではない。

もっとも、監視役は他に2人いた。弐拾畳之間(D)に御年寄と御中臈Bが寝ずの番を務めていたといわれている。この説は、現在のところ否定されていない。

また、仮に南北の入側縁に添い寝役がいたとしても、障子1枚隔てているだけだから、御上段の2人の様子は十分に窺えただろう。

また、添い寝役には「汚れた方(かた)」、つまり既に将軍の手が付いた御中臈Aが選ばれたという。その理由を、東京大学史料編纂所教授だった山本博文氏(故人)は、『将軍と大奥 江戸城の事件と暮らし』(小学館)でこう述べている。

「(汚れた方と将軍の相手をしている御中臈は)ライバル関係にあったから、こうした慣行(添い寝)があれば、たしかにそういう話(願い事など)はできなかったろう」

上手いシステムを考えたものである。

現代人の感覚ではまったく理解できないが、「将軍にとって子作りとは=政治」だったことを物語っている。非常に窮屈で息苦しい性生活だったことは、想像にかたくない。

バナー写真 : 明治時代のグラフィック誌『風俗画報』にある『御本丸大奥将軍御寝所之図』。将軍の寝所に召された女中は白無垢姿。数名の御年寄・御中臈、剃髪した御伽坊主が描かれている。(國學院大學図書館所蔵)

[参考文献]

- 『将軍と大奥 江戸城の事件と暮らし』 山本博文 (小学館)

- 『よみがえる江戸城』平井聖、小粥祐子 (NHK出版)

- 『サライの江戸 江戸城と大奥』 サライムック (小学館)