上総広常はなぜ源頼朝に殺されなければならなかったのか

歴史 エンタメ- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

双六の最中に梶原景時が斬りかかり…

天台宗の僧侶・慈円(じえん)が著した史書『愚管抄』(ぐかんしょう)は、承久2(1220)年頃の成立とされ、『吾妻鏡』と並んで鎌倉時代初期を知るうえで重要な書だ。慈円は頼朝と面識があった公卿・九条兼実(くじょう・かねざね)の弟である。

その第六巻は建久元(1190)年、京都に上洛した頼朝が後白河法皇にこう話したと記している。

「(頼朝から)命を受けた梶原景時が介八郎(広常)を殺した(中略)その時、景時は広常と双六をしていたが、景時が双六の盤の上をさりげなく越えたと思う間もなく、広常の首はかき切られ、頼朝の前に差し出された」(『愚管抄 全現代語訳』大隈和雄 講談社学術文庫より)

双六に興じていた広常と景時。突然、景時が刀を抜き広常を殺害し、頼朝は冷たい目で首を見つめた。

『愚管抄』には、誅殺の理由は広常が「このように言った」からと、頼朝が法皇に説明するくだりもある。

「いったい頼朝はなんの理由で朝廷や皇室のことばかりみっともないくらいに気にするのだ。ただわれわれが関東でやりたいようにやっていこうというのを」(同上)

つまり、広常は朝廷を顧みず、鎌倉を中心とした武家政権が坂東を動かしていけばいい、そう提言したから成敗したと頼朝は主張したわけだ。

坂東独立構想である。

だが、広常は京都の貴族たちが持つ権威を決してないがしろにしておらず、独自政権を樹立しようといたなどと即断するのは禁物と、京都女子大学名誉教授の野口実氏が『源氏と坂東武士』(吉川弘文館)で指摘しており、頼朝のこの主張はいかにも怪しい。

広常殺害は寿永2(1183)年12月20日、現場は鎌倉営中(将軍の居所)というのが定説だが、正確な日付も、刃(やいば)に倒れた場所も、実は判然としない。

幕府の正史『吾妻鏡』に至っては同日の部分が欠けており、殺害の記録もない。

ただ、寿永3年正月1日条に、

去冬依廣常事 営中稼気之故也

とあるだけ。 現代語に訳すと、「去年(寿永2年)の冬の広常の事(殺害)で、営中はけがれた」いう内容だ。

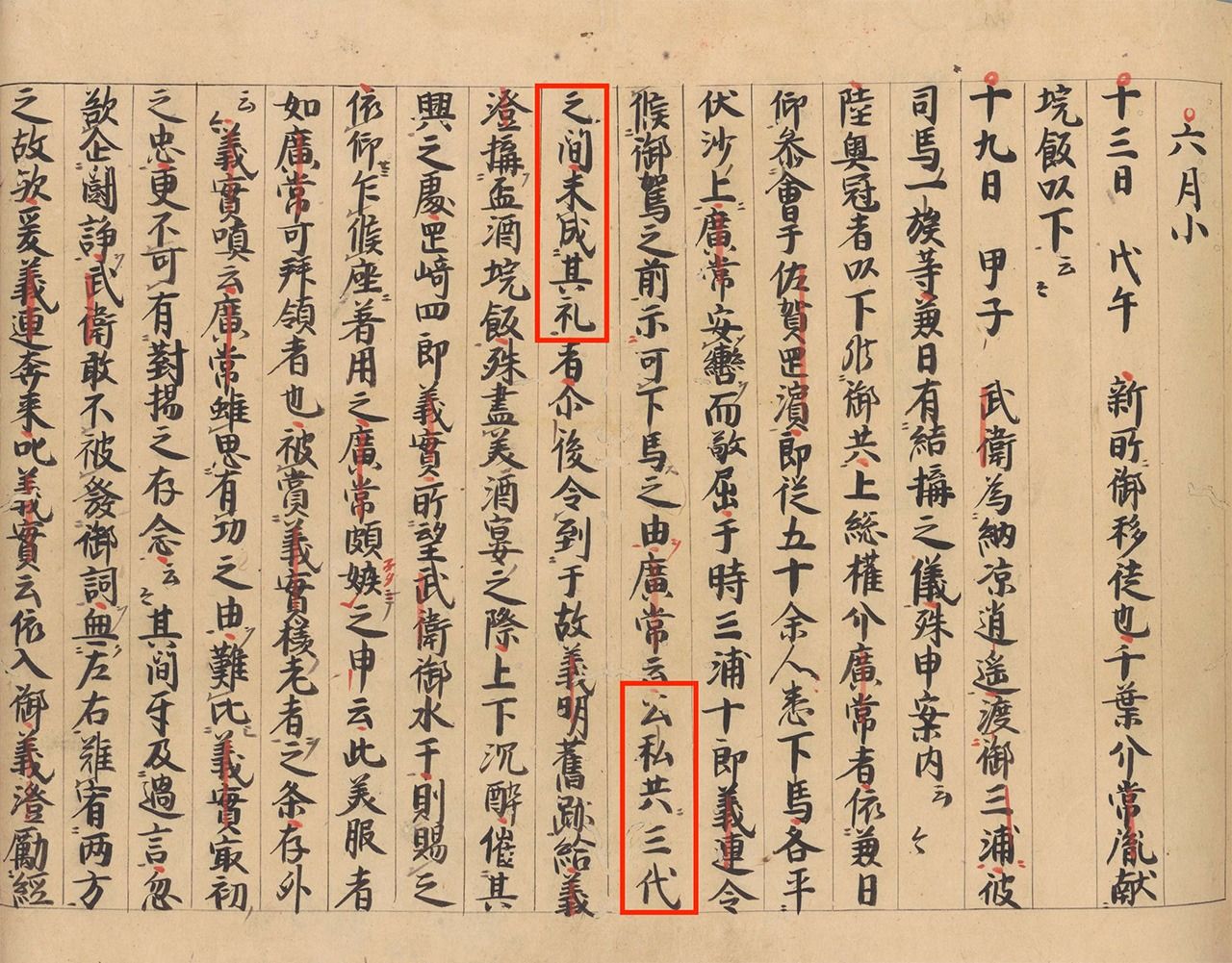

『吾妻鏡』寿永3年正月1日条。赤枠部分に「去冬依廣常事 営中稼気之故也」とある。『吾妻鏡』が広常の死に触れた箇所。国立公文書館所蔵

『愚管抄』も、

「(頼朝の話は)本当とも思えないようなことであった。詳しく言えば、こういうことは間違いもあるから、ここではこれくらいいで十分であろう」(同上)

と、真相は分からないが、詮索しても無駄だろうという意味のことを書いている。

広常は奥州藤原氏とつながっていた?

もっとも、『吾妻鏡』は殺害に至る伏線には触れている。治承5(1181)年6月19日条に、広常の傲慢さを示すエピソードがあり、このことが頼朝の勘気(おとがめ)を招いたとするものだ。

暑い日だった。そこで頼朝は納涼のため相模の三浦に赴いた。すると同じく涼をとるために来ていた広常一行と出会った。広常の従者たちは下馬して頼朝に平伏したが、広常だけは馬から下りず、こう言い放った。

公私共三代之間 未成其礼

自分は祖父の代から、そんな礼はしていない―。

事実なら頼朝は機嫌を損ねたろうが、『吾妻鏡』はとかく広常を謀反人に仕立て上げようとしているので、うのみにできないだろう。だが、このような記載が後世、広常=不遜で居丈高な印象をつくりあげる。そういう面もあった人物なのだろう。

『吾妻鏡』治承5(1181)年6月19日条の「公私共三代之間 未成其礼」。広常は頼朝にも下馬して平伏しなかったといわれるが…。

一方、房総の中世史を研究してきた歴史家・千野原靖方氏は『千葉氏 鎌倉・南北朝編』(崙書房)で、広常と奥州藤原氏の関係を述べている。

同書は、14世紀半ばに成立した歴史書『保暦間記』(ほうりゃくかんき)文治5(1189)年の章を引用している。

「上総介弘常、(藤原)泰衡に依有所縁、今度奥州へも下らざりければ、頼朝奇恠(きかい / 怪しむ)に思て梶原平三景時に仰て打てけり」

弘常=広常と解釈すれば、頼朝は藤原氏との結託を疑っており、その疑惑が凶行につながったと推察することも可能と、千野原氏は指摘している。

鉄と馬の支配者・広常

『保暦間記』は見逃せない史料のようである。

京都女子大学名誉教授の野口実氏も、『源氏と坂東武士』で『保暦間記』を取り上げている。

石橋山の戦い(治承4 / 1180年)で敗れた頼朝が船で安房に逃れた後、広常はわざと参陣に遅れたという。その際、頼朝が大将の器でなければ逆に討ち取ろうと考えていたが、頼朝に叱責され感銘を受ける―。

『吾妻鏡』所収の話であり、大河ドラマはこの説を採用していた。

だが野口氏は、安房上陸後の頼朝軍を主導したのは広常その人であったかのごとく『保暦間記』が記載している点を取り上げ、むしろ頼朝軍が広常に合流したのが実態ではなかったか、と指摘している。

それを『吾妻鏡』は、遅参という駆け引きを仕掛ける策略家で、かつ鎌倉殿に下馬もしない傲慢な人物として描いた。

千葉県鴨川市には、頼朝と広常にまつわる伝承地が少なくない。これはその1つ、頼朝が安房から上総に兵を進める際、松の木に源氏の白旗を付けて広常の到着を待った「旗掛松」の碑(左上)と解説板(右)。「頼朝が待った崎」の意味から、現在も「待崎」の地名が残っている(左下)。筆者撮影

裏を返せば、頼朝は広常を恐れ、そのことを『吾妻鏡』は記したくなかった。

なぜか? 広常が鎌倉方随一の軍事力を有していたからに他ならない。

千野原靖方氏は、上総は砂鉄の産地であり、かつ馬牧(うままき=馬の生産)に適し、武装に不可欠な武具と馬の産地だった点に着目した(『千葉氏 鎌倉・南北朝編』)。

それらを支配していた広常は、他の東国御家人を凌駕する規模・質の軍備を誇っていたといえよう。

房総半島で頼朝と合流した時、広常の軍勢は2万(『吾妻鏡』)、1万(『延慶本平家物語』)、1000(『源平闘諍録』)と諸説あるが、いずれにせよ頼朝側近の兵数に比べて格段に多かったのは事実と考えていい。

広常は強大な軍勢を率いた最も頼りになる味方であると同時に、最大の敵にもなり得る男だった。頼朝は、この点を怖れていたと見てよさそうだ。

さて、広常殺害には後日談がある。

広常を亡き者にした翌年の寿永3年正月、頼朝は生前の広常が甲一領(甲冑)を上総国一宮・玉前(たまさき)神社に奉納していたとの報告を受けた。甲冑は鎌倉に届けられ調べられた。すると紐で結びつけた願書が見つかった。

そこには、「前兵衛佐殿下 心中祈願成就 東国泰平」とあった。

兵衛佐殿(ひょうえのすけどの)とは頼朝のこと。広常は頼朝の大願成就と、東国の平和を祈っていたのである。

これを知り、頼朝は悔やんだという(『吾妻鏡』寿永3年正月8日・17日条)。

広常が甲冑を奉納した玉前神社は、上総国一宮として現在も地元で篤い信奉を集めている。筆者撮影

とはいえ、この願文によって広常謀反の疑いが晴れたとする『吾妻鏡』の記述も疑わしいと野口実氏は論じており、なお疑問は残る。

仮に願文が事実だとしても、冒頭に書いた建久元年の後白河法皇との会見では、ちゃっかり謀反人の罪も着せる。頼朝はどこまでも冷徹な政治家だった。

一方の広常は坂東武者の典型であり、「不器用で荒削り」(千野原靖方『千葉氏 鎌倉・南北朝編』)。

両者の運命を分けたのは、この資質の違いにあったかもしれない。

バナー写真 : 上総広常は錦絵などが残っているのみで、肖像画はない。バナー写真は江戸時代の明暦2(1656)年に刊行された『本朝百将伝』所収の絵。ここには2万の軍勢を率いて頼朝に参じたとある。国立国会図書館所蔵