(1)善意の連鎖が生んだミャンマーの親日感情

政治・外交 国際- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

圧倒的な日本ブーム

世界中で親日と呼ばれる国は実はかなり多い。日本の周辺に中国や朝鮮半島があるので、歴史問題や領土問題のため、どうしても反日的なムードが日本に伝わりやすいが、全体でみれば親日的な国は、そうとは言えない国よりずっと多数派ではないだろうか。

その世界の親日国の中でも、とりわけ親日の度合いが高いところだと個人的に感じたのが今回訪れたミャンマーであった。いまや日本から毎日の直行便で結ばれ、日本企業の投資への関心も高い。しかし、日本で伝えられる情報はアウンサン・スーチー国家顧問やロヒンギャ問題ばかりで、国民の対日観に触れる情報は少ない。

今年1月から2月にかけて、首都ヤンゴンや文化都市・マンダレーで「日本映画祭」が開催された。「ちはやふるー結びー」「湯を沸かすほどの熱い愛」「本能寺ホテル」など最近の日本映画や、日本でも大ヒットになったアニメ「この世界の片隅に」を上映。参加者が昨年の倍となる2万人を超える大盛況で関係者を驚かせた。

ミャンマーの人々は日本文化に飢えている。国際交流基金が運営する「ジャパンカルチャーハウス」では日本に関するイベントやクラスを設けているが、圧倒的な一番人気は浴衣の着付けで、申し込みはあっという間に予約で埋まってしまうという。

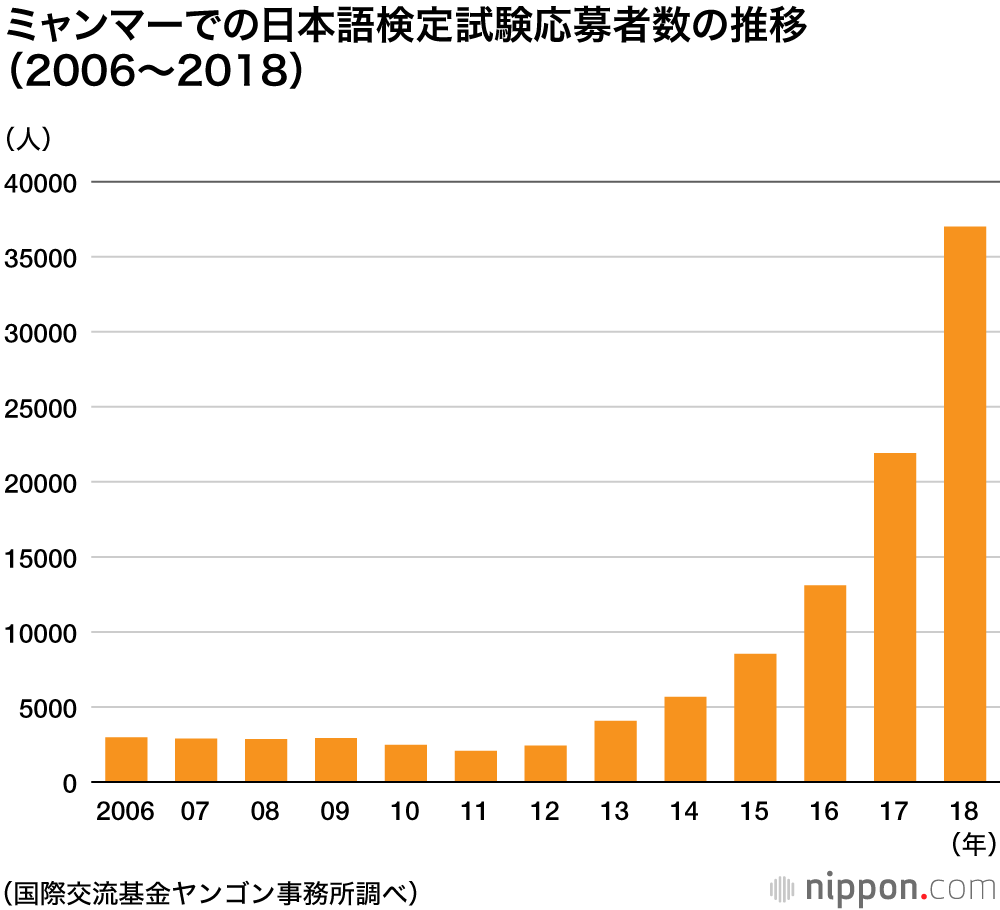

アニメなどで関心を持ち、日本語を学ぼうという人たちも急増している。ヤンゴン市内だけで民間の日本語学校は300を数える。日本語検定試験の受験者は毎年1.5倍のペースで増え、世界で中国、韓国、台湾、ベトナムに次ぐ5番目の受験者数だ。

同基金ではそうした日本ブームを受けて、この3月に待望のヤンゴン日本文化センターを開設した。佐藤幸治・同基金ヤンゴン事務所長は、こう語る。

「特に2011年の民政移管後、日本の投資や存在感が拡大し、ミャンマーの日本語熱は高まっています。若い世代はやはりアニメから入っていきますね。欧米の日本ファンのように文化の細部までこだわる感じではありませんが、オーソドックスに日本への興味を持っています」

同基金では、すでに民間インフラのある日本語教育そのものより、日本語教育を支える人材を育成することに力を注ぐ。ヤンゴン外国語大学で、就職を控えた大学4年生と一般社会人を対象にした日本語教師の養成プログラムを開いている。

日本語教師養成クラスで学ぶミャンマー人の女性(国際交流基金ヤンゴン事務所提供)

日本ブームの背景について、佐藤所長は「文化へ関心に加えて、日本ブランドへの信頼が強い。特に自動車では日本車の人気が圧倒的です」と指摘する。

いまアジアや世界では、日本車の牙城が韓国勢などに切り崩されている局面にある国も少なくない。しかし、ことミャンマーにおいては、そんな空気はみじんも感じられない。

日本ブランドへの強固な信頼

ヤンゴンの道路渋滞はかなり深刻だ。所得の増加で自動車の購入意欲が広がり、台数の増加ペースに道路整備が追いついていない。経済がテークオフに近づく成長過程の国ではしばしば見られる現象で、確かに市内の移動にはイライラさせられるが、ミャンマーという国の底から湧き上がる活力を感じる部分でもある。

渋滞の中で観察してみると、日本車の割合がおよそ7、8割はあるだろうか。ミャンマーの道路は英国の影響で左側通行だったが、後に右側通行となった。しかし、走っているのは日本から輸入された右ハンドルの中古車ばかり。その中でも圧倒的な人気はトヨタである。ミャンマーにはこんな言い方がある。「車の9割が中古車。その中古車の9割が日本製。その日本製中古車の9割がトヨタ」

新車販売を広げたいトヨタも中古車の牙城が崩せず、「トヨタのライバルはトヨタ」というジョークがあると聞かされた。幅を利かしていた軍事政権幹部たちの御用達もトヨタだった。ミャンマーでは日本との中古車ビジネスで財をなした元日本留学生も珍しくない。

最近、ミャンマー政府は右ハンドル車の輸入を禁じる措置を決めた。それが日本車の圧倒的優勢が崩れる始まりとなるかどうか。一方で、日本車への信頼をチャンスととらえたスズキは戦略車「スイフト」を2018年からミャンマー市場に投入。同社は新車市場では5割のシェアを確保し、ヤンゴン郊外ティラワの2つの自社工場で生産する左ハンドルの「スイフト」で勝負に出ている。

交流の絆となる「歴史」

こうした日本への信頼の背後にあるのが、両国間によこたわる歴史である。ミャンマーは第2次世界大戦で、インパール作戦など激戦の舞台となった。しばしば歴史問題は良好な国民感情形成の妨げになりがちだが、日本とミャンマーの間ではむしろ交流の絆となっている。

ヤンゴン郊外・アウンミンガラーにある「ヤンゴン日本人墓地」を訪ねた。市内からおよそ車で1時間。ヤンゴンにあった2つの日本人墓地を移転・統合して1998年に完成した。管理者は日本人会だが、ミャンマー人の家族が広大な敷地を丁寧に整備、清掃し、ミャンマーで生涯を終えた数百人の遺骨が眠る墓地を守っている。

かつてヤンゴンには戦前からビジネスなどで日本人が多く暮らした。ビルマ戦線で出した十数万人の死者たちを悼む場でもある。

日本人会総務担当役員の池谷修さんは「昔のヤンゴンはサイゴン(現ホーチミン)と並んでアジアきっての先進都市で、数百人の駐在員が商社から派遣されていました。墓地は中曽根首相の時に政府補助を受けることができ、建設したものです。毎年、乾季には日本からたくさんの遺族がやってきます」と話す。

日本人会の池谷修さん(左)と、墓守の人たち=ヤンゴン日本人墓地(野嶋写す)

墓地には、名前だけで名字のない「からゆきさん」と思われる墓標もある。ビルマ戦線には西日本出身の兵士が多く投入されたことから、中国・四国・九州などの各県が建立した慰霊碑も多い。小説「ビルマの竪琴」の主人公・水島上等兵のモデルになった中村一雄氏の名前が刻まれた平和祈願の碑文や、戦後英軍が日本人捕虜を収容したアーロン収容所に関する碑文もある。

アジアで各地に日本人墓地はあるが、ヤンゴンの日本人墓地ほどさまざまな「日本とアジアの過去」をめぐる多様な足跡が見出せるところは珍しい。