布袋戯は17世紀頃、中国・福建省南部からの移民とともに台湾に伝えられたとされる。元々は神に奉納する芸能で、廟(寺や神社に当たる場所)で上演されながら、大衆的な娯楽となった。人形は木で精巧に作られた頭と手足を持ち、胴体がない代わりに、袋状の衣装の中に差し込んだ人形遣いの手がその役割を果たす。人差し指を突き入れて頭部を支える軸とし、親指と残り3本の指で腕や体の動きを生み出す。

銅鑼や鼓、胡弓や笛の音に乗せ、講談風の語りとともに物語が演じられる。遣い手は、激しいアクションシーンから、情感たっぷりのラブシーンまで演じ分ける。さらには硯で墨をする、煙管を使う、皿回しの芸をするなど、微細な動作もこなしてしまうのだから驚きだ。

布袋戯の上演シーン ©Backstage Studio Co., Ltd.

布袋戯の公演は、伝統的に廟で行われる ©Backstage Studio Co., Ltd.

大衆と権力のはざまで

ドキュメンタリー映画『台湾、街かどの人形劇』を監督した楊力州(ヤン・リージョウ)は、幼い頃に親しんだこの芸能を大人になって再発見し、映像に残すべきだと考えた。きっかけは今から12年前だ。

「友人に陳さんのことを教えられて、公演を観に行きました。観客は10人足らずで、私はすぐ近くで彼の演技を観ることができた。人形なのに、そのリアルな動きにものすごい迫力を感じました。あんな風に操れることに驚嘆し、まずはその人形の動きそのものを記録しておきたいと思ったのです」

「陳さん」とは、このドキュメンタリーの主人公、陳錫煌(チェン・シーホァン)。布袋戯の人形遣い・人形製作者として、台湾文化部(省庁)から人間国宝に当たる認証を与えられ、88歳にしてなお現役の演者だ。彼とその一座の日常を追い始めてから、楊監督は布袋戯の技が継承の問題に直面しているのを知ることになる。

「カメラを回すうちに、彼の一番弟子が洗車場でアルバイトをしていることを知って、衝撃を受けました。人形を操るはずの手が、車を洗うことに使われているとは…。その一瞬で、私は布袋戯の危機を察したのです」

布袋戯の指導をする陳錫煌(左端)。門下生にはフランス人女性も ©Backstage Studio Co., Ltd.

楊監督は現在50歳。布袋戯の黄金期を知る世代で、10歳くらいまで大いに熱中した思い出があるという。

「子どもの頃、布袋戯は大人気の娯楽でした。ですから40歳近くになって陳さんの公演を観るまでの約30年間、そんな危機があることなど思いもよらなかった。70年代当時、テレビをつければ布袋戯が流れていました。学校から帰って真っ先にかじりついたものです。これは当時子どもだった台湾人たちにとって共通の記憶でしょう。その頃、台湾には3つしかチャンネルがなかったのですが、布袋戯の番組には最高視聴率97%という記録があったほどです!」

楊力州監督

しかしこの熱狂に危機感を抱いたのが、時の台湾・国民党政府だ。表向きには、テレビばかり見て真面目に勉強しないのはけしからん、という理由で放送を制限した。しかしその裏には、布袋戯の伝統である台湾語での上演に対する警戒があったという。当時の国民党には、標準中国語(北京語)を公用語として定着させたいという思惑があったのだ。

その国民党もかつては、識字率の向上に布袋戯を利用したことがあった。さらにさかのぼれば、戦前の日本統治時代には、布袋戯が皇民化政策のプロパガンダに使われた。布袋戯の歩みは、時の権力に翻弄されてきた台湾の民衆に重ね合わせて見ることができる。そして現在、テクノロジーの進化と娯楽の多様化によって存在感を失いつつある。こうして監督は、布袋戯をめぐる政治、言語、歴史という側面にも光を当てていくのだが、撮影を進めるうち、さらにもう一つ軸となるテーマを発見する。

父と子の宿命と葛藤

「最初は半年から1年、長くても2年で完成させるつもりでした。しかし布袋戯の世界に入れば入るほど、演技動作を記録するだけでは足りないと感じるようになったのです。撮影を始めて3年目にもっと撮り続けようと決意しました。そのとき、ストーリーの軸となるのは、伝承の問題であるとともに、父と子の関係になるだろうと思ったのです」

映画の原題『紅盒子』は、父から受け継いだ赤い箱(上)を指す。中には戯劇の神「田都元帥」(下)が入っており、陳錫煌はこれを必ず公演に持ち込み、舞台裏に祀って、開演前に祈りを捧げる ©Backstage Studio Co., Ltd.

監督が避けて通れないと感じたのは、陳錫煌とその父・李天禄(リ・ティエンルー、1910-1998)の関係だった。晩年は台湾映画の巨匠・侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の作品に登場する名脇役となったこの父こそ、布袋戯界の巨人であり、陳錫煌にとって厳格な師匠でもあった。

ちなみに台湾は夫婦別姓で、結婚しても改姓しないことが少なくないばかりか、子どもに父母いずれの姓を名乗らせることもできる。つまり、兄弟姉妹で別姓もあり得るわけだ。李家の場合、天禄は母方の陳家に婿入りし、長男の錫煌は母親の姓である陳を名乗った。李姓を継いだのは弟の傳燦で、しかも父が創設した人形劇団の後継者にもなった。楊監督はこのあたりの入り組んだ事情に着目する。

「あまりに撮影期間が延びているので、プロデューサーや周囲からは、そろそろ完成させたらどうだと急かされることもあった。しかし、もし父と子という要素を入れなかったならば、この作品に魂は宿らなかっただろうと思うのです」

撮影を始めてから自身も息子を持った楊監督は、父と子の関係について思考をめぐらせていく。何人かの映画監督にもこのテーマで話を聞いた。その中で印象的だったのは、台湾出身で米国に渡り、ハリウッドで活躍する巨匠、アン・リーの話だという。

「『グリーン・デスティニー』(2000)で米アカデミー賞を獲った半月後、彼は受賞を報告しに里帰りしました。当時の陳水扁総統や台南市長、マスコミがやってきて大騒ぎだったそうですが、彼らが帰るのを待って、彼は父親にトロフィーを捧げた。そうしたらお父さんは何と言ったと思いますか? 『アンよ、お前もオスカーを獲ったことだし、真面目にちゃんとした仕事を探したらどうだ』と。私は思わず笑ってしまいましたが、彼の目には涙が浮かんでいました。私は思いました。どんな父と子の間にも埋まらない溝、理解し合えないことが存在しているのだなと」

しかし当の陳錫煌は父親との関係について何も語ってくれない。いつか父との関係を示す何かが出てくるのではないか、という期待をもって待ち続けたが、何の手応えもないまま、いつしか撮影は6年目に入っていた。意を決して、単刀直入に訴えることにしたという。

「スタジオを用意して陳さんを呼び、お父さんとの関係を語ってほしいとお願いしました。それでも彼は何も話さなかったので、こう言うしかなかった。『わかりました、もういいです。最後に一言だけ、お父さんに言いたいことはありますか』と」

それがこの映画の冒頭のシーンだ。これを含む3分余りの映像に、本作のエッセンスが凝縮されているといっても過言ではないだろう。

無音のまま黒地に白文字でスクリーンに浮かび上がるプロローグ。中国・明代の怪異譚『封神演義』からの引用だ。

《哪吒(なた)の父 李靖(りせい)は災いを免れるため 息子を殺すことにした

激高した哪吒は身体を切り 肉を父に 骨を母に返した

独りさまよう彼の魂に 釈迦は蓮の肉体を与えた》

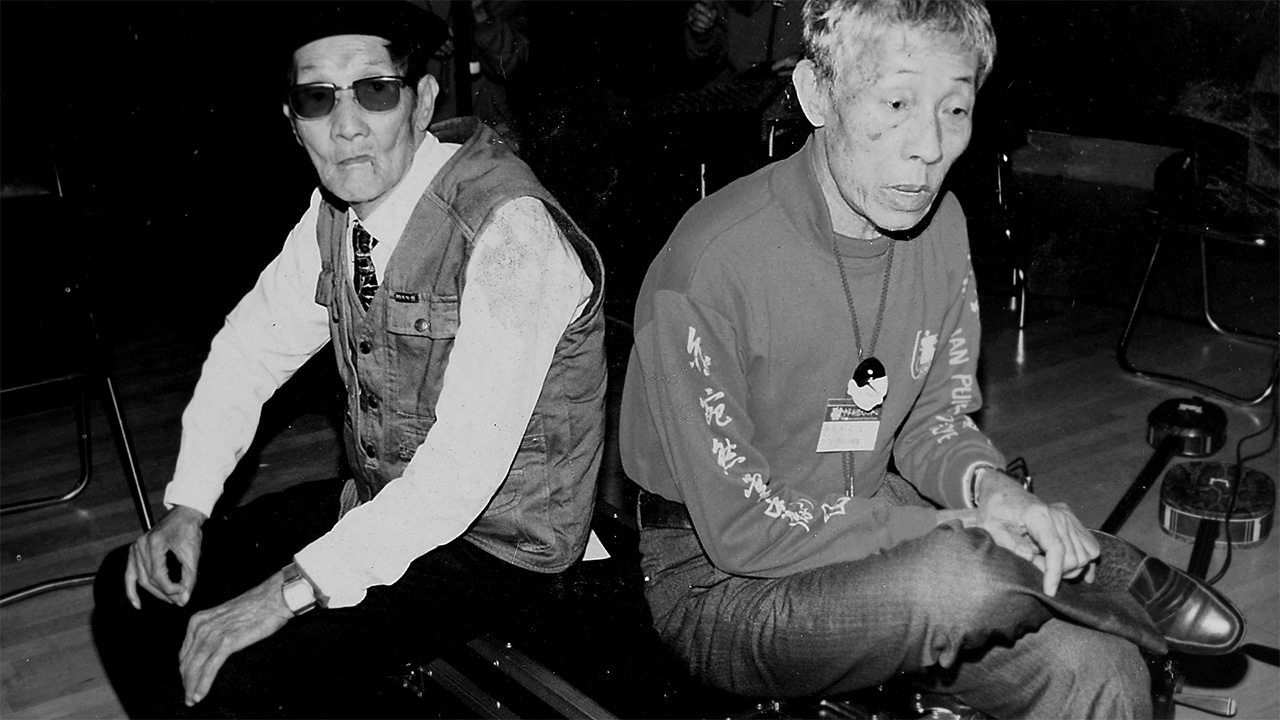

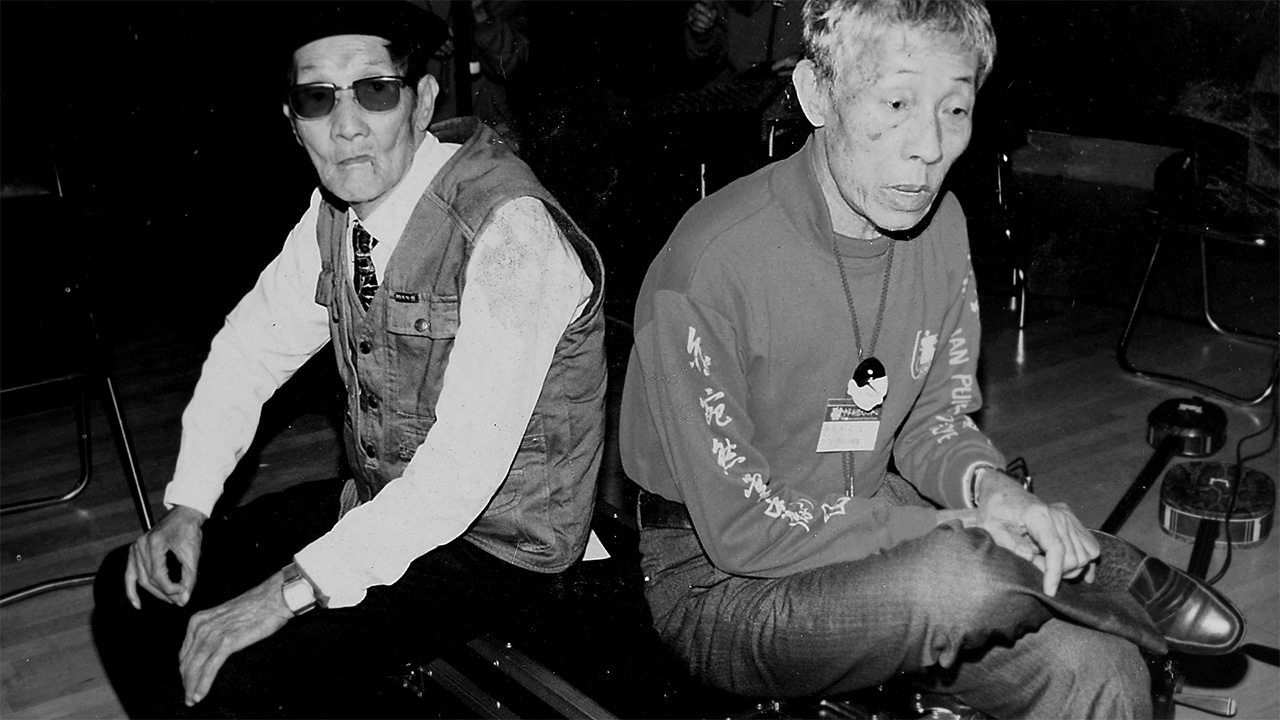

続いて、父・李天禄と子・陳錫煌が並んで写るモノクロの静止画。

映画の冒頭に使われた父子の写真。父・李天禄(左)の半生を描いた侯孝賢監督の『戯夢人生』(93)は、カンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞した ©Backstage Studio Co., Ltd.

そして、監督の求めに応じて、陳錫煌が発した父へのメッセージ。いや、ほとんど何も語ってはいない。クローズアップされたその表情から読み取るしかない。

そこから、陳錫煌の手が大写しになる。人形を着けていない裸の手だ。首・背筋となる人差し指がピンと天を向いて伸び、それ以外の指が優雅に舞う。

©Backstage Studio Co., Ltd.

「私は彼の沈黙と向き合ったそのときにやっと、もうこれで撮影を終わりにして、編集に入っていいんだと思えた。なぜなら、父と子の断絶、埋まらない溝というのは結局、この沈黙に集約されていると感じたからです。言葉にならないものでしかない。もうこれ以上、話すことがないということなのです。そこに、この作品の隠れたテーマが込められています。それは息子が、父と同じ宿命を背負いながらも、父との関係にけりをつけて、何とか自分自身になろうとする、そんな闘いなのです」

インタビュー撮影=花井 智子

取材・文=松本 卓也(ニッポンドットコム編集部)

©Backstage Studio Co., Ltd.

作品情報

- 監修:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)

- 監督:楊力州(ヤン・リージョウ)

- 出演:陳錫煌(チェン・シーホァン)

- 製作年:2018年

- 製作国:台湾

- 上映時間:99分

- 配給:太秦

- 公式サイト:www.machikado2019.com

- 2019年11月30日(土)よりユーロスペースほか全国順次公開

予告編