映画『ベル・カント とらわれのアリア』の原作者が着想を得た「ペルー日本大使公邸占拠事件」とは:人質となった元大使館員・小倉英敬氏に聞く

Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

『ベル・カント とらわれのアリア』は、米女性作家アン・パチェットの2001年の小説『ベル・カント』を映画化したもの。英米両国で権威ある文学賞を受賞し、同年のアマゾン・ベスト・ブック・オブ・ザ・イヤーに輝いた作品だ。

物語の舞台は南米「某国」の副大統領邸。大勢のVIPを招待してパーティーが開かれた。その中には日本人実業家のホソカワ(渡辺謙)がいた。夜会の目玉は、世界的な名声を誇るソプラノ歌手、ロクサーヌ・コス(ジュリアン・ムーア)のサロンコンサート。主催者がホソカワの会社の工場誘致を狙って、彼が愛してやまない歌姫をスペシャル・ゲストに招いたのだ。

パーティー会場を武装グループに占拠され、床に伏せる歌手ロクサーヌ・コス(ジュリアン・ムーア)と日本人実業家のホソカワ(渡辺謙) ©2017 BC Pictures LLC All rights reserved.

ロクサーヌの歌声が響いたその瞬間、武装集団が邸内になだれ込み、招待客たちを人質に立てこもる。ゲリラグループは収監中の同志の釈放を求めるが、政府との交渉は平行線のまま、事態は長期化する。人質として「価値」の高い有名人であることから、女性の中で唯一解放されなかったロクサーヌ。ゲリラは交渉の糸口として彼女にバルコニーで歌わせる。この歌をきっかけに、貧困層出身で教育を受けられずに育った若いゲリラたちと、年長の教養豊かな人質たちとの間に親子や師弟のような関係が生まれていく——。

バルコニーで圧巻の歌声を披露するロクサーヌ ©2017 BC Pictures LLC All rights reserved.

加瀬亮(中央)が多言語を操る通訳ゲンを演じる ©2017 BC Pictures LLC All rights reserved.

アン・パチェットが物語の着想を得たのは、実際に起きた事件だ。場所は副大統領邸ではなく、ペルーの首都リマにある日本大使公邸。1996年12月17日夜、天皇誕生日を祝う恒例のレセプションに、武装したトゥパク・アマル革命運動(MRTA)のメンバー14人が侵入して公邸を占拠し、青木盛久駐ペルー大使と大使館員、招待客ら621人を人質にとったのだ。

ペルー軍特殊部隊の突入で白煙を上げるペルー日本大使公邸=97年4月22日、ペルー・リマ(時事)

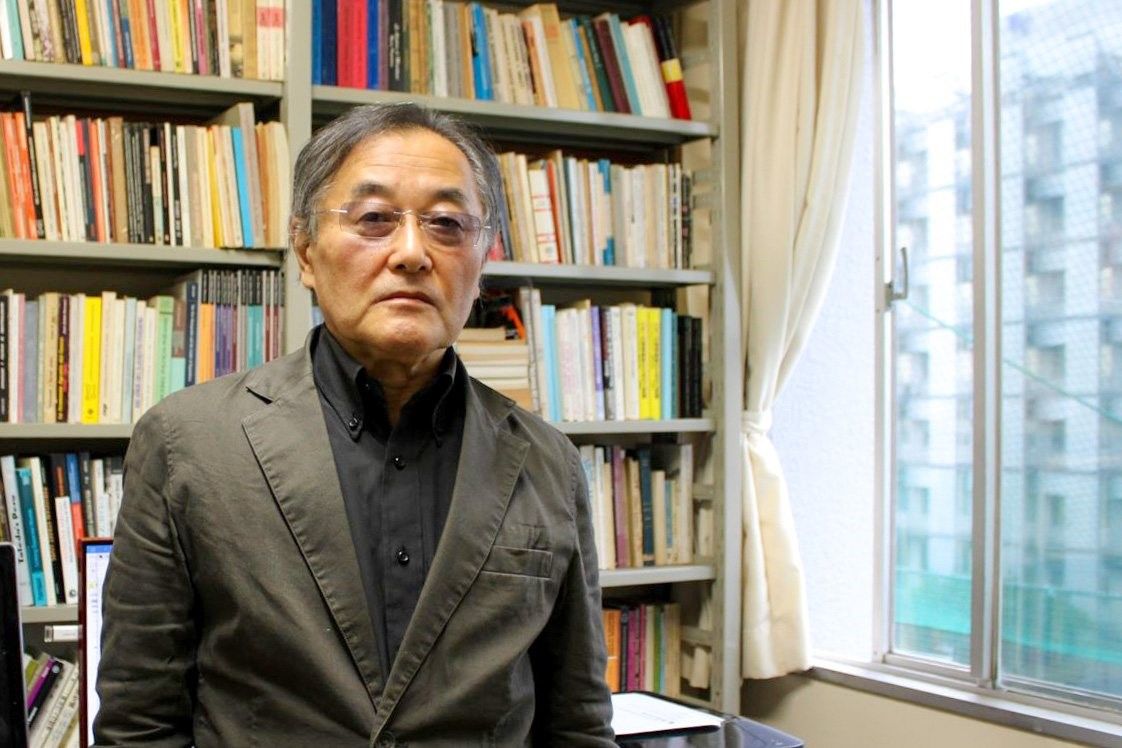

女性や子ども、高齢者など、人質の多くはすぐに解放されたが、72人が約4カ月にわたって拘束された。翌年4月22日、フジモリ大統領(当時)の指示により軍特殊部隊が公邸に突入してゲリラ全員を射殺、人質事件は終結した。この攻防の間に特殊部隊2人と人質1人(ペルー最高裁判事)が死亡した。最後まで人質となった日本人は青木大使、大使館員のほか、日本企業の駐在員ら24人で、そのうちの1人が小倉英敬氏。当時は在ペルー日本大使館の一等書記官で、現在は神奈川大学で教鞭(べん)を執る。

映画の重要なモチーフとなった「リマ症候群」とは

実際に長期にわたって人質生活を送った小倉氏はこの映画をどのように見たのだろうか。

「これまでにこの手の題材で作られたドラマや映画のほとんどが、権力側の立場から、人質救出劇として撮られたものではないでしょうか。この映画は、そういう一方向的な見方に陥っていない点で、良心的だなという感じがしましたね。原作者と監督には、『リマ症候群』と言われる、ゲリラのグループと人質の関係に焦点を当てたいという思いがあったんでしょうね」

若いゲリラたちが次第に人質たちと心を通わせていく ©2017 BC Pictures LLC All rights reserved.

「リマ症候群」とは、この事件を基につくられた言葉だ。「ストックホルム症候群」が一般に、誘拐や監禁の被害者が犯人に好意を持つ心理を指すのに対して、「リマ症候群」は犯人側が被害者から影響を受ける心理状態を表す。実際の事件では、両者の関係はどうだったのだろうか。

「若いゲリラたちが特定の人質になついていくということはありましたね。大学の先生や神父さんから歴史やスペイン語を習っている光景も見られました。赤十字がいろいろなゲームを差し入れてきたので、それを一緒にやる場面も多くありました。ゲリラのナンバー2は将棋が打てるようになっていましたよ。学歴は低かったですが、覚えるのは速かったですね」

大学を出ていたのはナンバー3の男だけだったという。幹部の4人以外は小学校も出ていないような若者。貧しい山村の出身で、必ずしもイデオロギー的な動機で武装闘争に入ったのではないのが見てとれた。

大使公邸内で報道陣のインタビューに答えるMRTAのネストル・セルパ容疑者(右)=96年12月31日、ペルー・リマ(時事)

「最初はなかなか自分の名前とか出身地は言いたがりませんでしたけど、いろいろ話をするうちにポロッと出てきて、『じゃあ、あれはフニン県の連中だな』という風に推測できてくるのです」

小倉氏は大使館の政務担当で、スペイン語が堪能だったため、自然な流れでゲリラとの連絡役を務めていた。対話の中で、彼らが何を考え、人質作戦をどういう方向へ導き、交渉をどのように進めようとしているかを探ろうとしたという。

「ペルーには80年代、大学院時代に留学して、そのときにも大使館で政務の仕事を手伝っていました。治安情勢に関する情報をまとめていたので、MRTAがゲリラ闘争を開始した当初の背景は、ほぼ把握していたんですよ」

MRTAはペルーの左翼武装組織の両翼の1つだが、無差別テロもいとわぬ悪名高いセンデロ・ルミノソとは明確に一線を画し、キューバ革命におけるチェ・ゲバラを範とする義賊的な面を強調していた。人質解放と引き換えに政府に要求したのは、同志の釈放とともに、フジモリ大統領が推進した新自由主義的な経済政策の見直しだった。公邸に突入した武装グループがMRTAだと知って、小倉氏は安堵したという。

「私は68年の大学紛争の世代なんですよ。あの頃いろいろ経験していますので、別におびえることもないというか…。でもセンデロ・ルミノソは本当に無差別ですからね、どこに爆弾を仕掛けられるか分からない。それに対抗する路線を掲げて登場したMRTAというのは、人の殺傷を目的にはしてこなかった。おそらくそんなにひどいことは起こらないだろうなとは思いましたね。恐怖は感じなかったです」