映画『Underground アンダーグラウンド』:小田香が音と映像でひらく新しい知覚の扉

Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

小田香の映画はドキュメンタリーに分類されるが、私たちが普段そのジャンルと認識して見る作品とはほとんど似ていない。

撮影の方法や被写体へのアプローチにドキュメンタリー的な要素があるとはいえ、事実の記録や報道を目的とせず、カメラを通して対象を見つめ、思考し、表現することに重きを置いているところは、アート映画や実験映画に近い。こうした手法で世界に名を知られる日本人監督は数少ない。

これまでの代表作は2015年の『鉱 ARAGANE』(以下『鉱』)と19年の『セノーテ』。数々の国際映画祭に出品され、いくつか賞を得ているが、特筆すべきは20年に創設された大島渚賞の第1回受賞者に選ばれたことだ。「劇場公開作3本、原則として前年に発表された作品がある監督」という選考基準を満たしていなかったにもかかわらず、審査員長・坂本龍一の強い推薦で決まった受賞だったという。

何を撮るか悩んだ日々

「世界のサカモト」に揺るぎない作家性を感じさせた小田だが、意外にも決然と映画の道に入ったわけではないらしい。キャリアのスタートから、『鉱』、『セノーテ』を経て、新作『Underground アンダーグラウンド』(以下『アンダーグラウンド』)に至る道のりを簡単に振り返ってみたい。

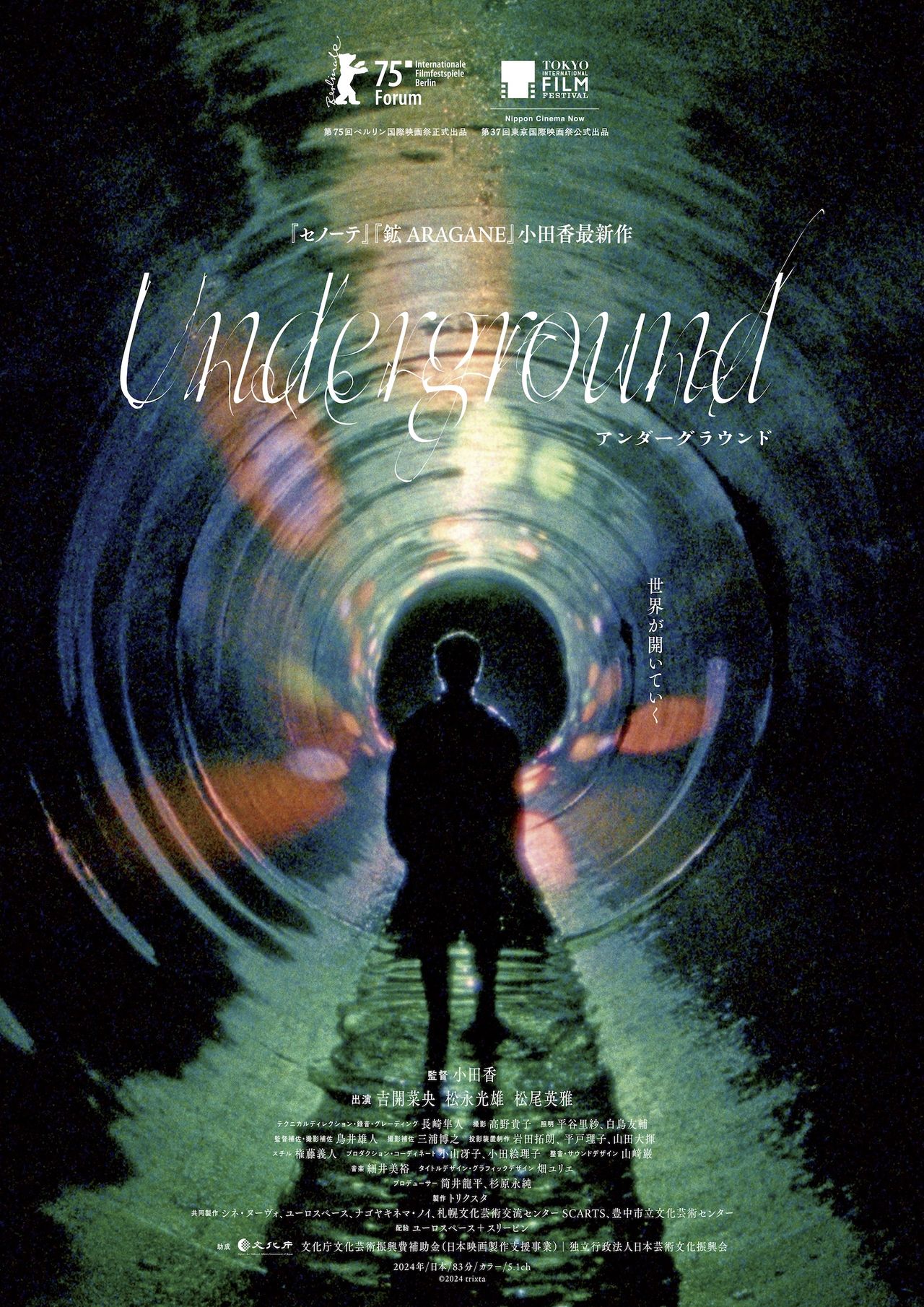

小田香監督の最新作『Underground アンダーグラウンド』 ©2024 trixta

「高校まではバスケットボール漬けの生活で。卒業後は実業団でやっていけたらいいなあとぼんやり考えていました。ところがケガでバスケをやめることになって。何か死ぬまで続けられることをほかに探さなくては、という感じでした」

関西外国語大学の短期大学部で英語を学び渡米。バージニア州にあるホリンズ大学の教養学部映画コースに編入した。映画について特別な思いや知識はなく、絵画か映画か迷った末、「赤いボタンをピッと押したら録画できる機械」の手軽さに引かれた結果だった。

それゆえか、のちに「何を撮ったらいいのか分からない」と悩むことになる。指導教員から「自分にとって一番の葛藤をテーマにすればいい」と教えられると、卒業制作には自身が性的マイノリティであると家族に打ち明ける映画を撮影することにした。

これが小田の監督デビュー作となる38分の中編『ノイズが言うには』だ。正確には実際に起こったことを記録したのではなく、その場面を家族全員でカメラの前で演じて再現するという、ドキュメンタリーとフィクションの境界に挑んだアプローチになっている。

「私の映画作りの出発点です。当時の自分にとって一番大きな問題から始めたわけですが、いったんそれを撮り終えて、では次に何を撮るべきかを考えたときに、ますます分からなくなってしまいました」

それは、1つの作品を完成させたからこそ、新たに直面することになった創作の葛藤だったのだろう。こうした絶え間ない思考が小田に映画作りを続けさせる推進力になっていく。その姿は、数年後、当時の胸中を私的な告白の形で映像化した『あの優しさへ』(17)に描かれている。

巨匠と出会い地下に潜る

映画を続けるために選んだ次の行き先はボスニア・ヘルツェゴビナだった。『ニーチェの馬』(2011)を最後に引退したハンガリーの巨匠タル・ベーラがサラエボ大学内に映画学校(film.factory)を創設することになり、世界中から生徒を募っていた。2012年頃のことだ。

この情報を得たのは「なら国際映画祭」の関係者を通じてだった。『ノイズが言うには』が同映画祭の学生部門で観客賞を受賞していなければ、耳に入らなかったかもしれない。film.factoryの第1期生として迎え入れられたのも、タル・ベーラが同作を認めたからだ。デビュー作は小田の意識の及ばぬところで、その後のキャリアをあらゆる意味で決定づける起点になっていたのだ。

『Underground アンダーグラウンド』 ©2024 trixta

「自分の中に何もないなら、知らない土地に赴いて、知らない人に出会い、世界のことをもっと知るためにカメラを用いればいい。そんなふうに映画作りの目的がシフトしていきました」

こうして13年から16年にかけてサラエボで過ごす間、映画作りに対する考え方も決定的に変わることになる。

「映画とはイメージ(映像)と音で構成する表現だということ。それまでは、ボタンを押したら何かが録画されて、それが作品になったりならなかったり……というのを繰り返していました。それが、キャプチャーしたイメージをもとに“作る”、という方向へ意識が変わったと思います」

試行錯誤しながら断片的な映像を撮り続けた後、卒業制作として取り組んだのが初の長編『鉱』だ。

「ベーラから課題を与えられて原作物(カフカの短編小説『バケツの騎士』)を撮るつもりでした。物語に石炭が出てくるので、取材のために近くの炭鉱に行ってみたら、現場の方が面白くて」

サラエボの北西約30キロに位置するブレザには、100年以上の歴史を持つ炭鉱がある。地下300メートルへと潜り込み、坑内を撮影することになった。

ドキュメンタリー的な撮影手法だが、ナレーションやテロップによる説明もインタビューもない。ヘルメットに付けたヘッドランプをわずかな光源に、暗闇の地下空間で働く男たちの姿をとらえ、鳴り響く重機の轟音とともにスクリーンに映し出す。映像と音響による唯一無二の体験は、世界中で反響を呼んだ。

バルカンの炭鉱からマヤ神話の泉へ

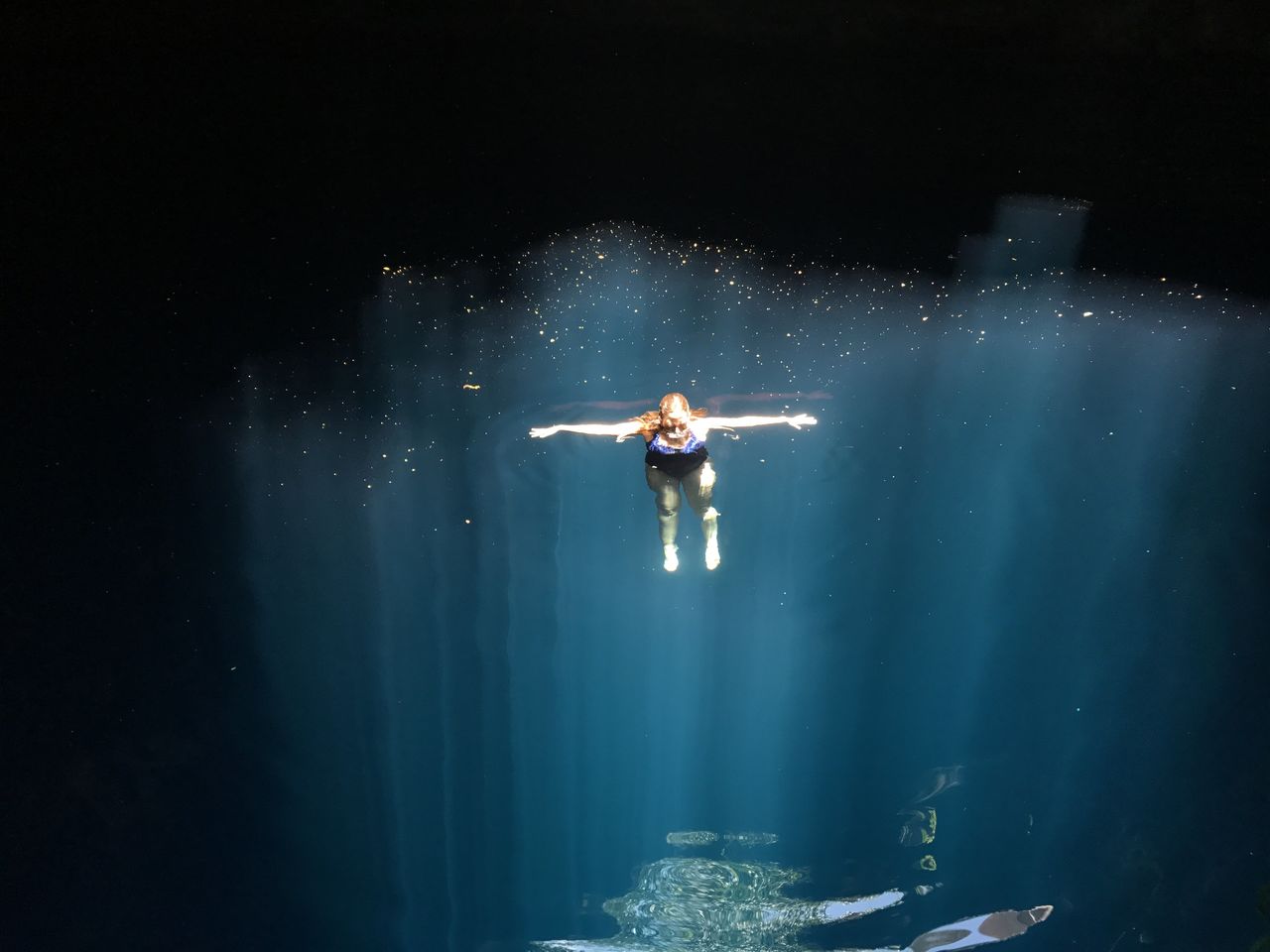

その2年後、小田はメキシコのユカタン半島に点在する洞窟の泉に自ら潜って撮影する計画に着手する。ロケーションのリサーチを重ねたほか、マヤの神話に関わる文献を調べ、現地の住民に話を聞いて回った。水中撮影を行うため、スキューバダイビングのライセンスまで取っている。

これが『セノーテ』として実を結び、小田の名をより広く世界に知らしめることになるのだが、そのリサーチから撮影、編集に至る制作のプロセスを聞くと、彼女の映画作りに対する基本姿勢が明らかになってくる。

「『鉱』もそうでしたが、人の縁から話が動き始めました。自分の意志だけで赴くのとは、ちょっと違うじゃないですか。だから、まずそういう縁をいただいたら、そこにいる人たちに出会ったり、その空間について調べたりする必要があると思っています。リサーチを通じて、自分がどこまで撮影できて、どこまで撮影できないかを考えていきます」

『ノイズが言うには』の撮影によって、家族、特に母を傷つけたことを悔やみ、「カメラの暴力性」を深く認識した小田には、撮影という行為において、被写体に対する責任と倫理の意識が強くある。

「カメラの前で話し、何かを提示してくださる方々と、われわれが共有できるエリアは限られています。われわれが自分たちの立場で表現できるのは、このエリアの中でだけです。実際に体験もせず、理解もせずに、当事者であるかのような形で物語を消費してはならないと思っています」

『Underground アンダーグラウンド』。カメラは地下の暗闇から姿を現した「シャドウ(影)」を追っていく ©2024 trixta

撮影は、被写体に対して「触れられる」部分がどこまでかを判断しながら行う。撮影が終わり、編集に入ってからも同様の基準で作業を進めていく。

「撮影中、もしかしたらこれは本題を外れているかもしれないと思う瞬間もあるんです。それでもカメラを回し続けることがある。編集は、そういう部分を削ぎ落していく作業になります。撮りためた素材の中から、われわれが“本当に見ていたのは何か”を選び抜き、ブラッシュアップしていくんです」

こうした作業を『鉱』ではほぼ1人で、『セノーテ』では4人ほどの小さなチームで行ってきた。その次なる飛躍が『アンダーグラウンド』だ。

三たび地下の世界へ

『セノーテ』の公開後、21年に芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞するなど、評価を確かなものとした小田には、さまざまな公共アートプロジェクトの依頼が舞い込むようになる。

その中に、札幌市や豊中市(大阪府)の文化事業として依頼を受けた映像作品のプロジェクトがあった。その制作過程で撮った素材を長編映画に使用できる契約を結んだことが、最新作の資金を補った。

ダンサーの吉開菜央(よしがい・なお)が小田の作品世界に新しい地平を開く ©2024 trixta

こうして『アンダーグラウンド』は次第に野心的なプロジェクトへと発展し、小田にとって過去最多のスタッフが携わることになった。16ミリフィルムでの撮影にも初めて挑み、カメラを撮影監督に委ねたのも大きな変化だ。音楽をサウンドアーティストに担当してもらい、音と映像のどちらかが主でも従でもない、互いに拮抗(きっこう)する新しい世界観を目指した。

沖縄の自然洞窟「ガマ」を中心に撮影した53分の中編『GAMA』(23)の映像が使われている ©2024 trixta

地下世界を通して人々の記憶の深層に触れようとする試みは、『鉱』、『セノーテ』と通底するものがある。今回は小田が新たに得た「縁」を頼りに、札幌の巨大地下空間や、沖縄の自然洞窟「ガマ」を主な舞台に探求していく。ガマは太平洋戦争末期の沖縄戦で多数の住民が避難し、命を失った場所だ。豊中市が沖縄市の兄弟都市という縁からたどり着いた。

ガマを案内し、戦争体験を伝える語り部の松永光雄氏と。同氏は1988年より平和学習ガイドや遺骨収集活動に献身する ©2024 trixta

タイトルとは裏腹に、地上の場面も多く登場する。息を凝らすように炭坑や水中など極限の世界を見つめ続けたカメラが、今度は人の生活圏に入り、ゆったりと呼吸するようになった印象だ。

「『鉱』と『セノーテ』では、撮影者として極端な環境で何が撮れるのかが大きな興味の1つでした。でもみなさんの反応を聞くうちに、別に“極地作家”になりたいわけではないのになと思うこともあって(笑)。ただ、地下には何かあると思って続けてきた。地下にカメラを持って物理的に降りることと、自分の無意識に潜っていく作業がきっと連動していると。その身体感覚で世界観を作っていた部分もあったと思います。でも今回、必ずしも実際に地下に降りなくてもいいのかなと思うようになったんです」

『鉱』、『セノーテ』に続く「地下世界三部作」の完結編にしようと考えたのは、実は『アンダーグラウンド』の完成後だった。撮影中や編集中に前2作とのつながりを意識したところはまったくないという。

「私の大きなモチーフの1つに、“集団的な記憶”があります。それを扱っているという点では一緒だと思っていますし、地下に降りる、記憶に触る、地層を映すなど、共通するものはたくさんある気がします。完成試写を見た後ですかね、ひと段落したかなあという実感がありました。これで三部作になったな、もう“地下”を卒業していいかなって」

作品を完成させれば終わりとは考えていない。上映の場で人々と対話していくことも表現活動の重要な段階と捉えている。小田香はそこを次の出発点に、聞こえていなかった声に耳を澄ませ、見えていなかった風景に目を凝らし、また新たな思考を展開していくだろう。

インタビュー撮影:五十嵐一晴

取材・文:松本卓也(ニッポンドットコム)

作品情報

- 監督:小田 香

- 出演:吉開 菜央 松永 光雄 松尾 英雅

- テクニカルディレクション・録音・グレーディング:長崎 隼人

- 撮影:高野 貴子

- 照明:平谷 里紗、白鳥 友輔

- 監督補佐・撮影補佐:鳥井 雄人

- プロダクション・コーディネート:小山 冴子、小田 絵理子

- 整音・サウンドデザイン:山﨑 巌

- 音楽:細井 美裕

- プロデューサー:筒井 龍平、杉原 永純

- 製作:トリクスタ

- 共同製作:シネ・ヌーヴォ、ユーロスペース、ナゴヤキネマ・ノイ、札幌文化芸術交流センターSCARTS、豊中市立文化芸術センター

- 配給:ユーロスペース+スリーピン

- 製作年:2024年

- 製作国:日本

- 上映時間:83 分

- 公式サイト:underground-film.com/

- ユーロスペースほか全国順次公開中

予告編

バナー写真:映画『Underground アンダーグラウンド』の小田香監督(撮影:五十嵐一晴)