【書評】「万博が主舞台」幕末から大日本帝国の”売茶”戦略:吉野亜湖/井戸幸一共著『近代万博と茶 世界が驚いた日本の「喫茶外交」史』

Books 社会 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本は1867年パリ万博でデビュー

4月13日、大阪・関西万博が開幕する。日本をはじめ159カ国・地域が参加、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに10月13日まで続く。アジア初の万博だった1970年の大阪万博以来、愛知万博(愛・地球博)など日本での開催は6回目だ。

万博の原型は1475年、ロンドンでフランスのルイ11世が開催した「フランス物産展」といわれる。世界各国の新製品や特産品が結集し、文化交流や商談の場ともなる近代的な万博の歴史は、1851年の第1回ロンドン万博に始まる。

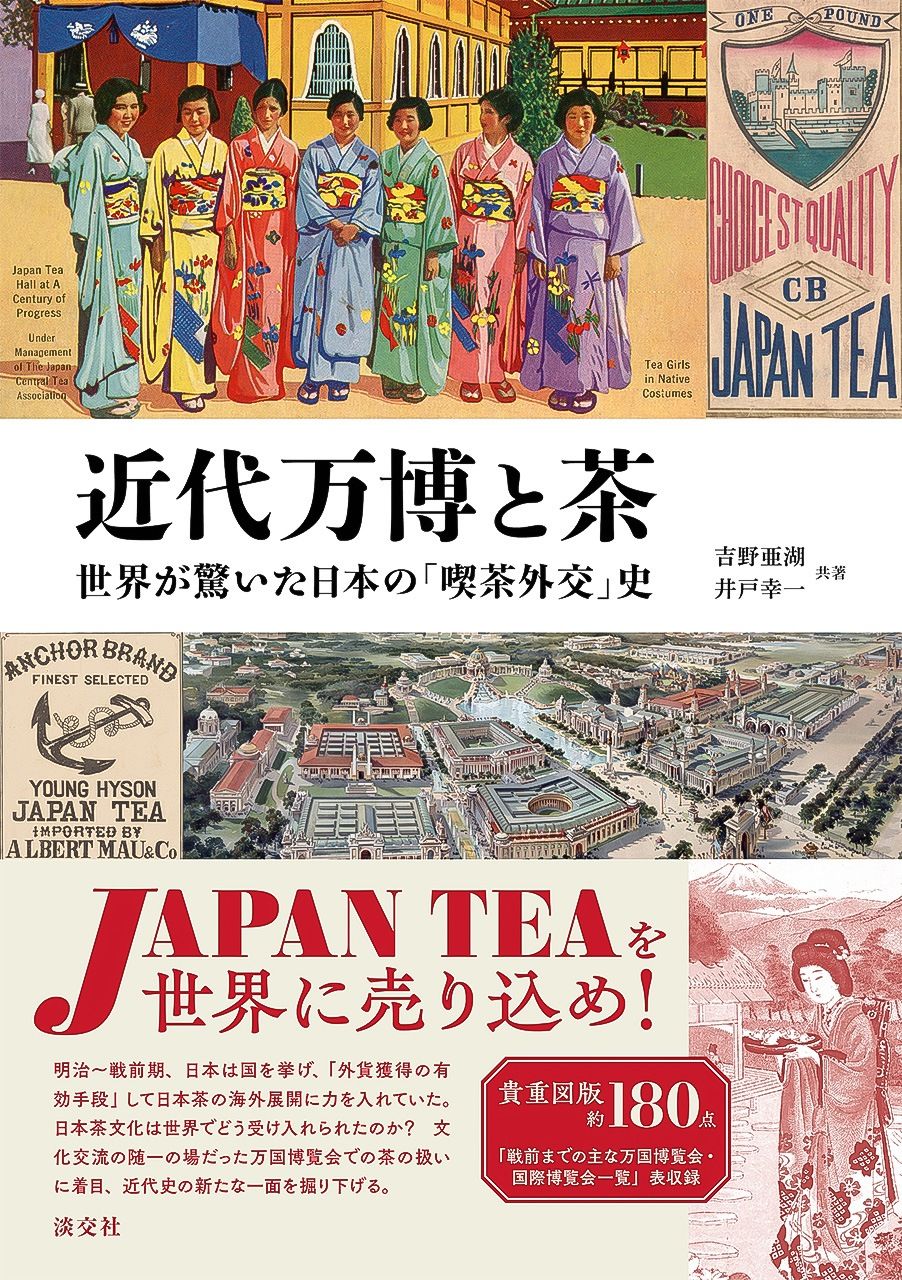

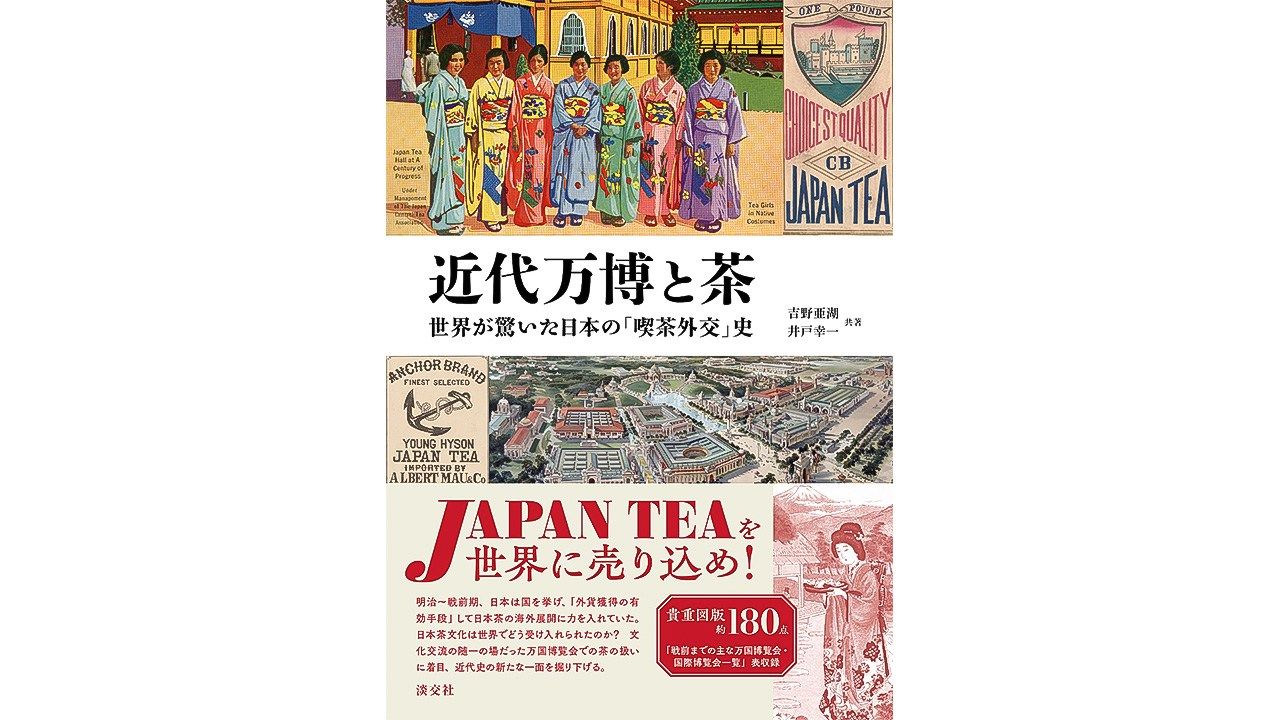

本書が取り上げたのは、日本が初めて公式に参加した第2回パリ万博(1867年)からシカゴ万博(1933~34年)までの“近代万博”だ。一連の万博と日本茶の深い関係について、当時の新聞報道を含めた膨大な史料と著者の万博跡地視察をもとに時系列的に明らかにしていく。

海外向け「和紅茶」誕生のきっかけ

フランス皇帝ナポレオン3世によって開催された第2回パリ万博には、江戸幕府から15代将軍徳川慶喜の名代として実弟の徳川昭武が派遣された。使節団には「近代日本経済の父」と称される渋沢栄一も随行した。万博には幕府の呼びかけで薩摩藩と佐賀藩が出展した。本書はその様子をこう記している。

日本パビリオン内に「茶店(ちゃみせ)」つまり喫茶店が出展され、パリで大きな話題となり、ナポレオン3世から銀メダルを授与されています。日本茶の出品もあり、万博と日本茶の関係が始まった記念すべき万博といえます。

1867年第2回パリ万博に出展した日本パビリオンの「茶店」における日本人女性=本書に収録(アルバム/クイントロックス/共同通信イメージズ)

明治維新から5年後、1873年のウィーン万博には佐賀県から「紅茶」が出品された。日本では不発酵の緑茶が主流だが、第2回パリ万博でヨーロッパ向けに輸出するには完全発酵の紅茶の方がよいとの情報を得て、佐賀は紅茶製造に着手していたのだ。和紅茶(国産紅茶)はウィーン万博以降、日本各地で造られるようになった。「万博をきっかけに和紅茶の歴史が動いた」と著者はみている。

ちなみに和紅茶発祥の地、佐賀(肥前)は江戸時代中期の煎茶道の祖、売茶翁(ばいさおう)の出身地でもある。

益田孝、岡倉天心ら「茶道」を紹介

日本の茶文化「茶道」も万博を通じて世界に紹介された。アメリカ独立100周年記念として1876年に開催されたフィラデルフィア万博。英文の『日本出品目録』の中に「茶の湯(cha-no-yu)」についての解説が3カ所出てくる。著者は茶道が英文で紹介された「初の公式文書」と思われると指摘している。

1878年の第3回パリ万博では、フランス語の解説書でも茶道の歴史がつづられ、日本パビリオンの中央には「茶室」が登場した。本書によると、その茶室を「日本から大工3名を派遣して建築した」のが三井物産の創業者、益田孝(1848~1938年)だ。「鈍翁(どんのう)」の号で名を成した茶人としても知られる。

『The Book of Tea(茶の本)』(1906年、ニューヨークで出版)で有名な岡倉天心(1863~1913年)は万博で2回にわたり、日本の茶文化を紹介した。1893年のシカゴ万博の日本パビリオン「鳳凰(ほうおう)殿」に設けられた茶室について英文解説書を執筆、1904年のセントルイス万博期間中の講演では「茶の湯」の芸術性を訴えた。

ティーガール、在米女性たちの活躍

日本茶と万博の関係は「国策として輸出促進こそ第一の目的」だったが、日本文化を世界に発信する役割も果たした。本書では女性たちの貢献ぶりを活写している。

日本がデビューした第2回パリ万博の「茶店」には、日本から渡航した芸妓3名が常駐した。当時、日本人女性は「フランス人には珍しく、見物客が絶えなかった」という。

1915年のサンフランシスコ万博には90坪(約298平方メートル)の総ひのき造りの「日本喫茶店」が出現した。日本から給仕役の茶娘「ティーガール」7人(18~24歳)が振り袖姿でサンフランシスコに上陸したときの様子を、地元邦字紙「日米新聞」(1915年2月2日付)は「良家の子女で教育もあり、中には政府高官・海軍大佐の息女もいる」などと報じた。

1933~34年のシカゴ万博では「日系2世の女子10名を給仕者として雇って喫茶室を運営した」。着物をまとった「ティーガール」たちは、絵はがきにもなり、日本茶広告の最前線で活躍したのである。

このシカゴ万博には、鈍翁が日米友好を願って「隣交亭(りんこうてい)」と命名したテーブル・椅子方式の茶室も設置された。茶道の点前を担当したのは日本からきた外科医の令嬢(20歳)で、本書には当時の写真も掲載されている。

米国での万博、日本茶の知名度アップ

欧米列強が世界を支配した帝国主義の時代、「茶」は重要な国際商品だった。原産地の中国が緑茶、半発酵の烏龍(ウーロン)茶、紅茶を欧米に輸出するなど世界市場を席巻していた。中国からの輸入に頼っていた大英帝国は植民地のインドやセイロン(現スリランカ)でアッサム種の紅茶を大規模生産することで巻き返した。

幕末から大日本帝国時代の日本は主に緑茶を米国に輸出した。日清戦争の結果、植民地にした台湾からは日本経由で烏龍茶などを対米輸出した。本書では、セントルイス、サンフランシスコ、パリなどの万博における「台湾喫茶店」についても詳しく論じている。

こうした茶貿易をめぐる近代史は、本書にも出てくるロバート・ヘリヤー氏(日本で活躍した茶貿易商「ヘリヤ商会」創業者の子孫で、日本近現代史の学者)の著書『海を越えたジャパン・ティー』に詳述されている。同書によると、19世紀後半から米国の中西部では日本の緑茶が愛飲され、中西部は「緑茶地帯(グリーンティー・カントリー)」と呼ばれた。ヘリヤー氏はシカゴ、セントルイスなど中西部で相次いだ万博で日本茶の知名度が上がったと分析している。

しかし、日本の真珠湾攻撃による太平洋戦争で日米の茶交易は途絶えた。1945年の大日本帝国の崩壊で、「日本が茶の海外市場を制覇する」という戦前の野望も打ち砕かれた。

大阪・関西万博の開幕を控えた予行演習「テストラン」の光景。万博公式キャラクター「ミャクミャク」が出迎える=2025年4月5日、大阪市此花区の夢洲(評者提供)

本書は「近年、日本茶の輸出が再度伸びてきている」とし、こう締めくくっている。

大阪・関西万博においても、茶道のもてなしの心をコンセプトに取り入れた数々のイベントが行われると聞きます。特に「いのちの遊び場 クラゲ館」は、「茶の精神」を体現化した場になっていくそうです。これからも万博と日本茶の新たな関係が積み上げられていくことを楽しみにしています。