【書評】極東の「小さな国」の内情を観察:ロム・インターナショナル著『外国人が見た幕末明治の仰天ニッポン』

Books 歴史 国際・海外 社会 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ペリー提督、“技術大国”化を予言

黒船で来航し、日本に開国を迫った米国の海軍提督マシュー・カルブレイス・ペリー、英国の外交官で駐日公使を務めたアーネスト・サトウ、トロイア遺跡の発見で有名なドイツ生まれのハインリッヒ・シュリーマン……。本書には著名な外国人約60人が登場する。

本書の著者ロム・インターナショナルとは「1983年に設立された、書籍の企画制作集団」のこと。この本の内容は次の通りだ。

本書は、幕末明治期に来日した外国人が、日本の自然、社会のしくみ、日常生活、食事、仕事などに対してどんな感想をもち、評価を下したかを、彼らが残した文献から引用して紹介している。

『ペリー提督日本遠征記』によると、日本人の技術力の高さに驚いたペリーは「日本人がひとたび文明世界の過去・現在の技能を有したならば、機械工業の成功を目指す強力なライバルとなるだろう」と見抜いた。日本が将来“技術大国”になることを予言していたとも言える。

「量より質」の日本料理を辛口批評

そのペリーも日本料理の量の少なさには不満だったらしい。安政元(1854)年2月10日、徳川幕府は横浜に上陸したペリー艦隊一行を最高級の献立でもてなした。日米合わせて500人分の「饗応の膳」を用意し、その費用は現在の貨幣価値で1億円をはるかに超えるものだったという。

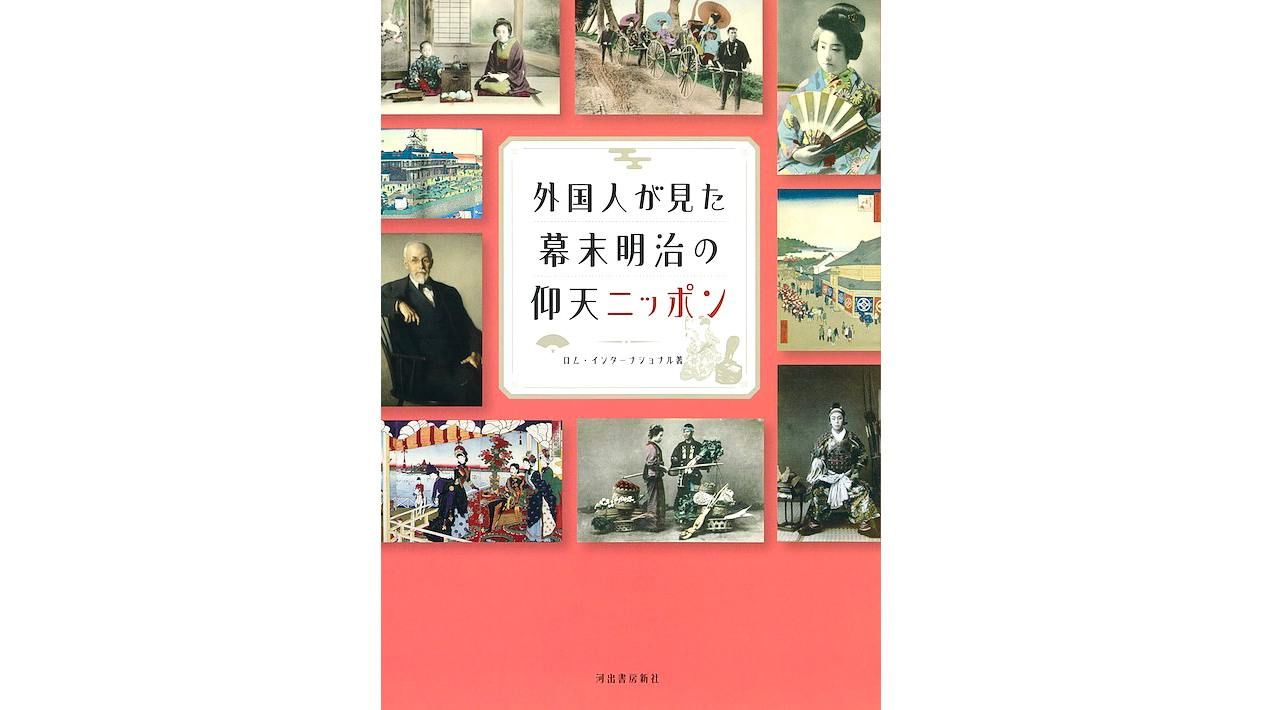

ペリー記念館の2階にあるペリー提督の銅像(2024年3月24日、神奈川県横須賀市久里浜)=泉宣道撮影

ところが、ペリーは「見た目の美しさや豪華さにどんなに贅をこらそうとも、日本の厨房はろくなものを生み出していないと言わざるをえない」と書き残した。

米国地理学協会で女性初の理事に就任した東洋研究の第一人者エリザ・ルーモア・シドモアは3回も訪日した親日家。しかし、紀行作家でもあった彼女は「日本のご馳走は不条理なほど少量で、一人前がお人形さんのような食事」と評した。ドイツ生まれの地質学者フェルディナンド・フォン・リヒトホーフェンは「ヨーロッパの女の子たちが作る人形のためのままごと料理のよう」と形容している。

当時の日本では肉や乳製品が入手困難だったことも、西洋人を悩ませた。大森貝塚を発見した米国の動物学者エドワード・S・モースは「ここ二週間、私は米と薩摩芋と茄子と魚ばかり食って生きている」と嘆いたこともある。故郷の肉料理が恋しかったのだろう。

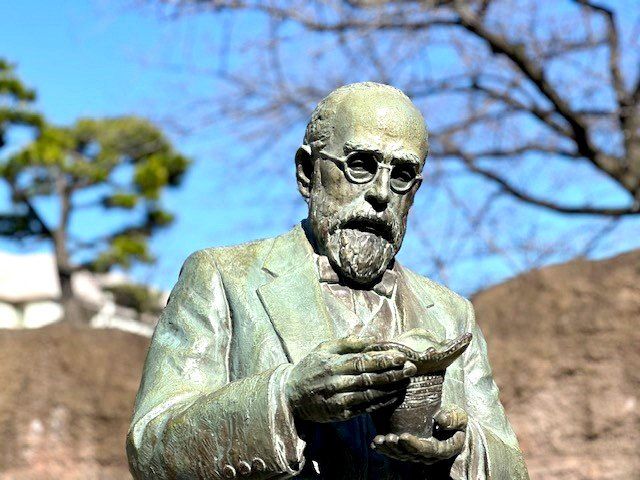

大森貝塚遺跡庭園にあるモース博士像(2024年3月21日、東京都品川区大井)=泉宣道撮影

和食は現在、ユネスコの世界遺産に登録されるなど世界的ブームになっている。だが、幕末明治期の外国人たちの舌は必ずしも魅了できなかったようだ。

ヘボン博士ら、学生の向学心を称賛

「アメリカの大学卒を凌ぐほどの学力を身につけています」。米国人宣教医でヘボン式ローマ字の考案者、ジェームズ・カーティス・ヘボン(ヘップバーン)博士は母国の雑誌で、日本人学生についてこう報告した。「日本人は実に驚くべき国民です」とも称賛した。

横浜居留地にあったヘボン博士邸跡(2024年3月21日、横浜市中区山下町)=泉宣道撮影

東京大学の教授も務めたモースは「私はもう学生達に惚れ込んでしまった。これほど熱心に勉強しようとする、いい子供を教えるのは、実に愉快だ」と、著書『日本その日その日』に綴っている。

お雇い外国人で「日本の灯台の父」と呼ばれる英国人技師リチャード・ヘンリー・ブラントンは技術者を養成する学校を設立した。生徒たちは「高度の専門の学問を急速に修得しようと野心に燃えていた」と回想した。

「子どもに甘い日本、厳しい西洋」

本書で取り上げている女性外国人は米国の首都ワシントンのポトマック河畔への桜植樹を提案したシドモアのほか、英国の希代の旅行家イザベラ・バードと米国の文化人類学者ルース・ベネディクトだ。

バードは『日本奥地紀行』で「私は、これほど自分の子どもをかわいがる人々を見たことがない」と記した。名著『菊と刀』で知られるベネディクトは「日本人は子どもを徹底的に甘やかせて育てる」「西洋人は子どもに対してしつけが厳しく、体罰を与えたり、食事なども大人とは別に与えるなど厳格である」と双方の育児様式を比較分析した。

「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」──。司馬遼太郎の歴史小説『坂の上の雲』の冒頭の一節である。近代化を目指す当時の日本の現場にいたエリート外国人たちの観察眼は鋭い。本書は先賢らの臨場感あふれる記録をもとに、写真や図版も多用して政治、経済、社会、文化などの内情を実証的に再現しているともいえよう。