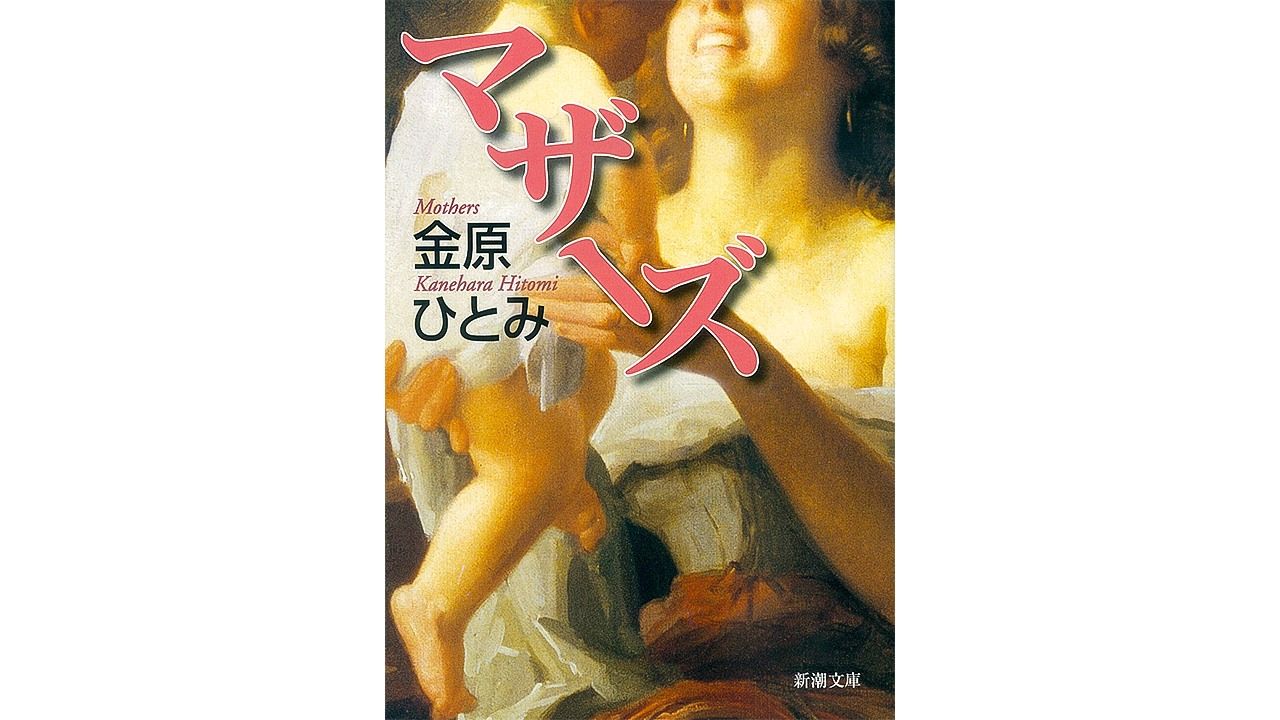

【書評】本音から目をそらさない、ということ:金原ひとみ著『マザーズ』

Books 教育 家族・家庭 ジェンダー・性- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

少子化が問題だ、と言われている。

もう、ずっと前からだ。

その原因をさまざまな人が分析し、いろいろな対策を立てているのだろうが、何かが好転しているようには見えない。

少子化とはつまり、子どもを産みたいと思う人が減っている、ということだ。

果たしてこの国で何人の人が、「なぜ日本の女性は子どもを産みたくないのか」について、真剣に考えているだろうか。

育児という名の拷問

本書『マザーズ』は、2004年に20歳で芥川賞を受賞した作家・金原ひとみが、2013年に著した小説だ。その6年前に、彼女自身も母になっている。

登場するのは、モデルの五月、作家のユカ、そして専業主婦の涼子。3人とも幼い子供を育て、同じ保育園に子どもを通わせるママ友だ。

一見“幸せな普通の母親”に見える3人だが、実はそれぞれが秘密を抱えている。五月は不倫、ユカはドラッグ、そして涼子は子どもへの抑えられない怒り……。それでもなんとかバランスを保っていた3人の生活は、あるとき、まるで目に見えない糸に操られるように歯車が狂い、転がり始める。

「いやいや、こんな母親、現実にはいないでしょ」と軽く笑い飛ばせる人がいたら、その人はとっても幸せだと思う。

なぜなら、育児の現実を知らないからだ。ギリギリまで追いつめられるような、あの苦しい感覚を。

著者自身が壮絶なワンオペ育児や産後うつを経験しているからこそ、本書は、目をそらしたくなる育児の負の面を引っ張り出し、登場人物の言葉として、行動として、読者の目の前にさらけ出す。

「これは育児という名の拷問だからね」

「一日でいい、いや、数時間でもいい。日常から飛び出せずとも、日常を歪めるだけでもいい。いつもと違う景色を見たい」

「(子どもと)一分でも一メートルでも離れたかった」

「でもそういう事言うと、皆私の事鬼母みたいな目で見てくるんです」

「私はずっと、共感してもらいたかっただけなのだと思った。誰かに助けてもらいたいのではなく、誰かに共感してもらいたかっただけなのだと」

五月やユカ、涼子が口にするのは、きっとほとんどの母親の脳裏に一度は浮かんだことがあるものの、「子どもを愛する母親なら、そんなことを考えてはいけないはずだ」と、口に出さずに押し込めてきた言葉たちだ。

不倫、中絶、虐待、ドラッグ、ネグレクトなど、小説の中のエピソードは一見、現実離れして見える。

だが、自分は彼女たちとは違うと、どれほどの母親が断言できるだろう。

少なくとも私はできない。

ちょっとした幸運──たとえば実家が近かった、よく寝る子どもだった、希望通り保育園に入れた、愚痴を言い合える友達がいた、夫が育児に積極的だった──があったから「こちら側」に踏みとどまれただけで、何かひとつ状況が違えば、五月は、ユカは、涼子は自分だったかもしれないと思えてならない。

母親たちが送る「非人道的な生活」

本書が書かれたのは、2013年。

それから10年以上が経っても、本書が母親たちの心をえぐるのは、残念ながら『マザーズ』がくっきりと浮かび上がらせた日本の母親の苦しさが、根本的にはほとんど変わっていないからだろう。

2023年11月に朝日新聞に寄稿した「母の仮面が苦しいあなたへ」と題したエッセイの中で、金原ひとみはこう書いている。

子供は可愛いし後悔はない、しかしそれとは別の次元で、人をあれほどまでに追い詰める育児は、この世にあってはならないと断言できる。(中略)あれはそれほどまでに、非人道的な生活だった。

2013年から大きく変わったのは、日常生活にSNSがさらに浸透し、若い世代の多くの情報源がSNSに占められるようになったこと。そこには子どもを産み育てる楽しさや喜びだけでなく、金原ひとみが言う“非人道的な生活”に対する怒りや愚痴、哀しさも、まるでパンドラの箱をぶちまけたように散りばめられている。

これまでは「母親なら我慢して当然」と、多くの母親たちが胸の中に封印してきた感情が、匿名が担保されるSNSのおかげで露わになり、「母親でいることは苦しい!」と、声高に叫べる時代になった。

独りで苦しまなくていいという安心感は、全身を弛緩(しかん)させてくれる。無駄な我慢には、何一ついいことはない。

だが、若い世代が、親であることの苦しさを綴った生々しい言葉に触れた時、彼らが出産や育児に不安を抱き、ためらう気持ちが生まれるのもまた、当たり前だ。実際、Z世代の約半数は将来子どもが欲しくないという。

こうして少子化は加速していくのだ。

少子化対策というのならば、この「親であることの負の感情」にもしっかり目を向けてほしいと心から願う。

小説の形を取った社会へのメッセージ

2004年、まだ多くの人が大っぴらに肯定していなかったボディタトゥーやピアス、スプリットタンを正面に据えた『蛇にピアス』で芥川賞を取った著者は、いつも自分にまっすぐだ。

社会が何を必要としているかではなく、世の中の本音から目をそらすことなく、自分が今何を感じ、社会がどう見えているかを言葉にして、世に出してきた。

『アッシュベイビー』(2004年)では同性愛や小児性愛を、『持たざる者』(15年)では震災や原発事故を、『アタラクシア』(19年)では結婚生活を、そして『アンソーシャルディスタンス』(21年)では、コロナ禍で生まれた「社会的距離」を。

作品は小説という形を取っているが、その後ろに強烈な社会的なメッセージを感じる。

だからこそ、改めて実感する。

『マザーズ』が2013年という時期に描かれたことのすごさを。

そして、金原ひとみという作家が、少子化を嘆く社会にまっすぐに投じた石の重さを。