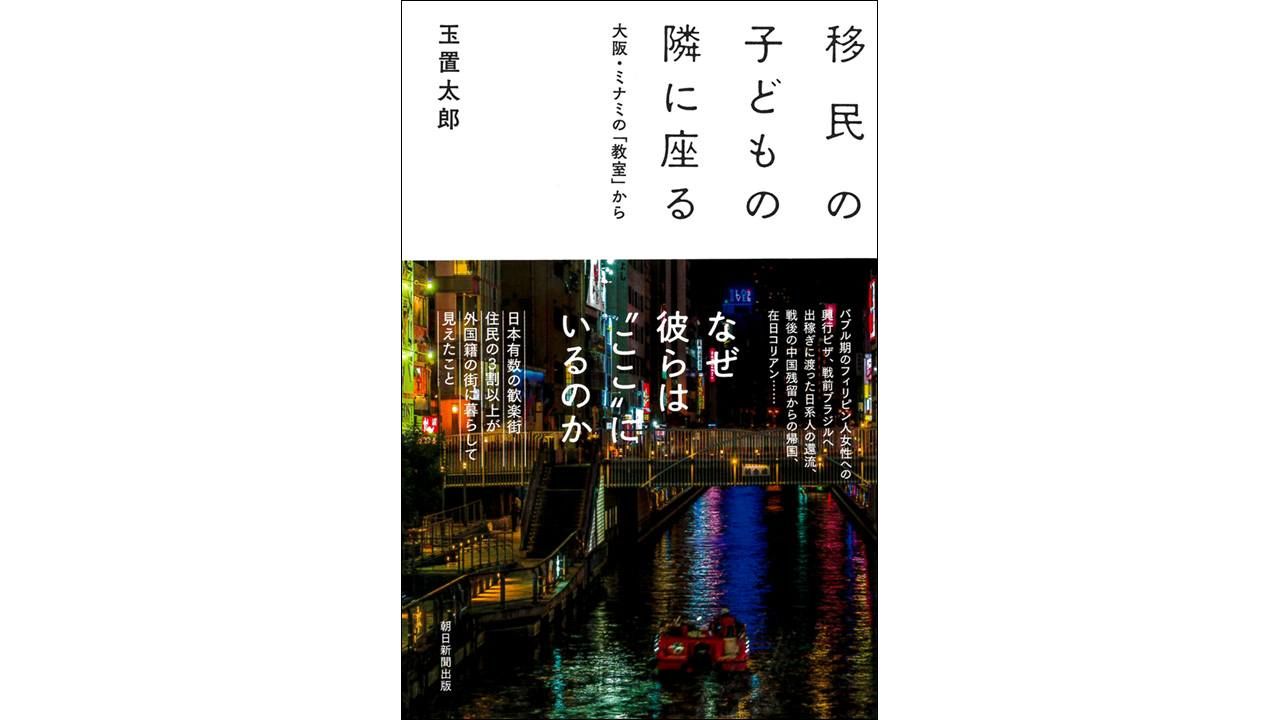

【書評】大阪の歓楽街で考える、ダイバーシティ&インクルージョン:玉置太郎『移民の子どもの隣に座る 大阪・ミナミの「教室」から』

Books 国際・海外 社会 教育- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

毎週火曜日の夜、大阪・ミナミのある「教室」に人が集まってくる。

子ども一人の横に大人一人が座り、あわせて60人ほど。ともに2時間を過ごした後には、子どもたちは「どこか朗らかで、しなやかな顔つき」になっている。

子どもたちは全員が外国にルーツを持っており、大人は学生や社会人などのボランティア。本書は、自らもボランティアとしてこの「Minamiこども教室」に10年ほど通い続けたジャーナリストによるものだ。

一期一会の取材ではなく、長い年月を共にしてきたからこそ聞けた子どもたちの本音が溢れ、なぜか自分まで親目線になって、共感したり憤ったり。日ごろはそれほど身近に考える機会がない「移民」や「多様性」というテーマについて、気が付けばいろいろ思いを巡らせていた。

「ちょっとでも話せるだけでリラックス」

「Minamiこども教室」があるのは、大阪の島之内。昔は、ミナミ一体の歓楽街を表す地名だった。

現在は、道頓堀や心斎橋から少し東に進んだ長方形のエリアを指し、そこに暮らす6000人のうち、約2000人が外国籍だという。

フィリピンや中国、韓国、ブラジル……とルーツは多岐にわたるが、日本語に不自由な子どもたちも多い。学校では無口になりがちなのに、ここにくるとはつらつとした笑顔を見せ、母国語で楽し気に語り合う。

1対1で勉強を見るはずのボランティアたちも、気がつけばゲームに巻き込まれたり、相撲をとらされたり、止まらない愚痴に耳を傾けたり。

飲食業で働く親を持つ子どもたちは、学校から帰ってきた後に自宅で独りで過ごす時間が長い。週に1度のこども教室のあと、朗らかでしなやかな顔つきになっているのは、心を許せる誰かと話し、笑い、感情をやり取りすることで心も身体もリラックスし、緩んでいるからなのだろう。

中学1年でタイから来日したマキコの言葉が印象的だった。

「もし教室がなかったら、友達ができなかったかもしれん。教室に来ると、私の話を聞いてくれる人がいた。それがよかった。学校では全然しゃべれんかったから。ちょっとでも人と話せるだけで、リラックスできるやん」

来日した頃はほとんど日本語も分からず、学校でも独りぼっちで過ごしていた彼女は、「Minami子ども教室」をよりどころとしながら徐々に学校になじみ、いつしか多くの友達を作って、自分の望む進路を選び取り、進んでいった。

地域の中に子どもの居場所をつくる

「Minamiこども教室」が生まれたのは、2003年の秋。解放教育や民族教育、帰国者支援など、さまざまな関心と専門領域を持つスタッフが出会い、公立小の会議室からスタートした小さいコミュニティーは、自治体の施設に場を移し、10年を経て地域の中に根差した、大切な「教室」となった。

設立メンバーが言う「学校教育の延長という形ではなく、地域の中に子どもの居場所をつくらなあかん」という言葉が、この教室の大事なポイントを突いていると感じる。

教室にいる大人は学校の先生ではなく、あくまでボランティア。定められたカリキュラムがあるわけでもない。

“勉強する場所”という大きなくくりのなかで、子どもたちが自然と伸び伸び過ごせる場が醸成されてきたのは、学校という場所と、物理的にも心理的にも一線を画しているからだと思う。

出身国の料理を作ってみんなで食べたり、自分の名前のルーツを調べて発表したり、開催されるイベントにも強制感はなく、なんだか自由で楽しそうだ。

もちろん、その一つ一つに狙いがある。前者は厳しい戒律を守ってベジタリアンメニューを食べる友だちについての理解を深めるためだし、後者は、日本語ができない劣等感から自尊心を失いがちな子どもたちに、自分たちが親からもらった名前について知ることを通し、再び自尊心を抱いてもらいたい、というスタッフの願いがこめられている。

でも、どちらも強制参加させられるものではない。楽しそうだから参加する。それでいいのだ。

大上段に構えない、ダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティやインクルージョンという言葉は、ときに、達成すべき目標として大きく掲げられがちだ。外国人や移民が対象となると、さらに「何をしたらいいのか」が分かりづらくなる。

でも、そんなに肩に力を入れなくてもいいのかもしれない。本書を読むと、そう感じる。

大事なのはきっと、誰もが心を許し、リラックスして話せる場所が持てること。そして、そういう場所を作るという強い想いを持った人たちがいること。

特に可能性とエネルギーの塊である子どもたちは、そんな場所があれば、自分たちで思い思いに楽しみながら居場所を作り、また違うコミュニティーへと自ら旅立っていくのだろう。

そんな場が地域の中にどんどんできたら、きっと今よりダイバーシティやインクルージョンは実現されるだろう。

読んだのは文字で構成されている「本」なのに、読み終えるとなぜか頭の中に子どもたちの笑顔が浮かび、にぎやかな声が聞こえてくるようだ。

この子たちが、そしてこれから日本にくる次の移民の子どもたちが、伸び伸び笑顔で暮らせる国でありたい。そう思った。