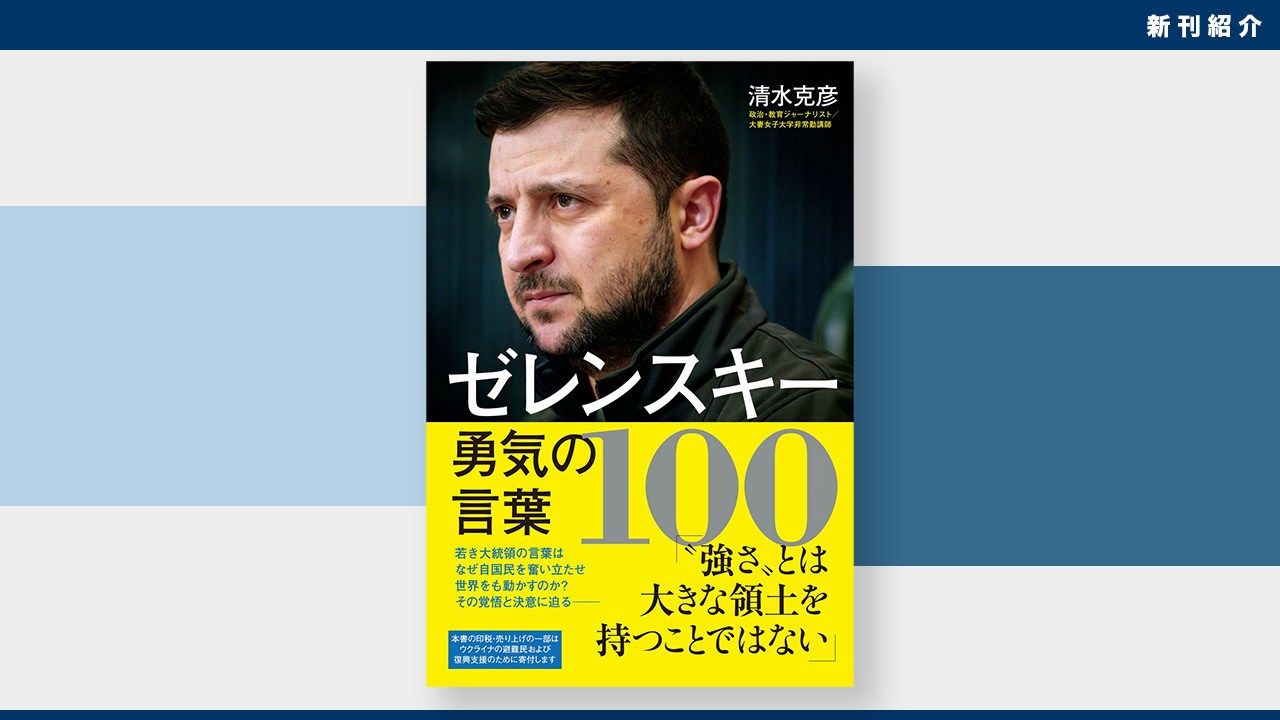

【新刊紹介】言葉の力、戦時下の指導者:清水克彦著『ゼレンスキー 勇気の言葉100』

Books 政治・外交 社会 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ウクライナ支援の嵐を巻き起こす

「ペンは剣よりも強し」。英国の政治家・リットンが語ったとされ、言論の力は、政治や軍事よりも民衆に大きな影響を与えることを指すものだ。すでに使い古された感がある言葉だったが、SNSを駆使するグローバル情報化時代、新しい「ペンの力」を世界に教えてくれた。それがゼレンスキー大統領だ。

ゼレンスキーとは、いかなる指導者であろうか。ロシアにとって最も計算外だったのは、取るに足りない人物と思われた大統領が、世界にウクライナ支援の嵐を巻き起こし、ロシア包囲網の形成に一役も二役も買ったことだ。著者の言葉を借りれば「言葉という武器が着実にロシアを追いつめている」。

もちろん米ロ対立、欧州の対ロ警戒感など国際情勢はあるだろう。それでも国際社会がこれほど迅速に対ロ包囲網の形成とウクライナ支援に動くことができたのは、ゼレンスキーという名前とその発言が常に国際ニュースのヘッドラインになったからであり、彼が駆使する言葉に人々を動かす力があったからだ。

「雄弁に語る能力ほど貴重なものはない」

その力の源泉について、政治・教育ジャーナリストでラジオ「文化放送」の報道部門で国際ニュースを手掛ける清水克彦氏が執筆したものが本書である。

清水氏が属するラジオなどの電波メディアは、新聞などの活字メディアに比べて、紹介できる字数が限られている。その分、言葉の力には敏感になる仕事だ。清水氏はゼレンスキーが発する百の言葉を拾い出し、「シンプルで強烈な言葉」「共感させる言葉」「聴衆ごとに使い分ける言葉」「現状を伝え感謝する言葉」「提言する言葉」の五つに分類しながら検証を進めている。

英首相チャーチルは「人間に与えられるあらゆる才能のうち、雄弁に語る能力ほど貴重なものはない」と語った。確かにゼレンスキー大統領は類稀なるコミュニケーターだ。しかし、それだけでこの人気は説明がつかない。

「熱意」の言葉

筆者は、ゼレンスキーの言葉は、何を伝えたいかが明確で、たとえ未熟であっても「熱意」が込められていることが、その発信力の根源にあると述べている。

ゼレンスキーの「熱意」は我々の根源にある価値観に働きかける。

「みなさんが私たちとともにあることを証明してほしい」

「無関心でいるのは『共犯』になることだ」

「私たちは自由のために戦っている」

「普通に生きて普通に死ぬ権利は隣国によって決められるものではない」

ともすれば、強引すぎるようにも聞こえてしまうが、大国の武力に蹂躙される未曾有の危機にある国の指導者が逆境に屈しないとする言葉を、我々は無視できない。

「共感」による情報戦

ゼレンスキーの言葉は、聴く者のイマジネーションを喚起する。

「午前四時にミサイルが飛んできた。それ以来、眠っていない」

「砲撃が続いているので数分しかお話しできない」

「想像してほしい。朝四時にオタワ空港が空爆される音を聞くことを」

「ジェノバが完全に燃えてしまったと想像してほしい」

こうした言葉は「共感」を伴って聞き手を遠く離れたウクライナの戦場に連れて行く。そんな情報戦を、ゼレンスキー大統領はグローバルに展開した。

メディア出演やオンライン演説を駆使して、その国ごとに適切な言葉を語り続けた。米国に向けて「真珠湾」を提起したとき、日本にはざわつきが広がったが、日本に向けて「皆様はチェルノブイリ原発のことを御存じかと思います」と述べた時、彼がフクシマを思っていることに日本人は安心した。

サウンドバイトを駆使

ゼレンスキー大統領は短く、具体的で、パワフルなフレーズを効果的に使いこなす「サウンドバイト」を得意とするSNS時代の指導者だ。

「将来的には世論がどんな指導者よりも強くなるだろう」

こうした自身の言葉には、ポピュリストの危うさも漂う。しかし、帝国主義的強権政治に世界が席巻されるなか、あえて言葉で戦おうとする「戦時下の指導者」に我々は魅了され続けるだろう。

発行:ワニブックス

発売日:2022年6月10日

四六判:240ページ

価格:1430円(税込み)

ISBN:978-4847071980