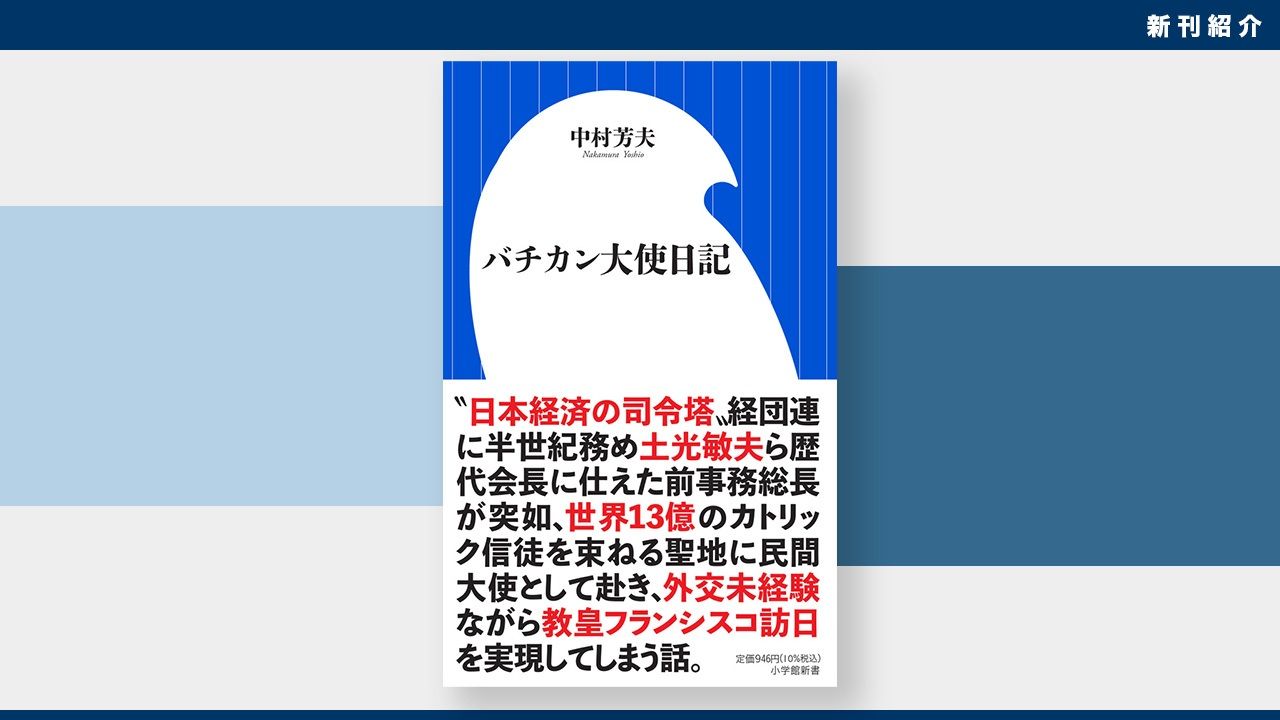

【新刊紹介】外交経験なしで教皇訪日を実現:中村芳夫著『バチカン大使日記』

Books 歴史 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本の存在感を高めるために

バチカン市国はイタリアの首都ローマ市内にあり、米露独仏などの各国首脳が教皇と会見するため訪れるなど、不思議な影響力を示している。日本経済の司令塔と言われる経団連に半世紀、身を置き、事務総長まで務め上げた著者が、バチカンに赴いたのは2016年。当時は日本人の枢機卿(教皇を補佐する高位聖職者)も、教皇庁で働く日本人もいなかったので、日本の存在感は極めて小さかった。

新米大使として、バチカンの眼を日本に向けさせたいと努めた。と言っても外交手腕など持ち合わせてはいない。だからこそ、人との関係づくりに腐心した。ミサに参列し、イベントに出席し、教皇庁高官らと面会し、バチカン専門記者を招く。さらに、バチカン市国の各施設の幹部だけでなく、大聖堂や美術館で働く人たち、衛兵、医師・看護師、庭師らも招いて人脈を広げていった。著者自身がカトリック信徒であることも歓迎されたようだ。

赴任時に掲げたミッションは三十数年ぶりとなる「教皇の訪日実現」、十年余いない「日本からの枢機卿選出」、そして「日本バチカン国交樹立75周年事業」。教皇の自国訪問は、駐バチカンの各国大使の競争ごとだが、教皇フランシスコの訪日実現は幸運に恵まれた。教皇自身が訪日の希望を持っていたからだ。

フランシスコは「イエズス会」(男子修道会)出身の初の教皇で、この教団は日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルらが創設した。「教皇フランシスコは、イエズス会士として、470年前に来日した宣教師たちの遺志を継ぎたいと考えていたのであろう」と著者は述べている。

着任の翌年(2017年)に、国交樹立75周年事業として様々なイベントをバチカンで行って、日本の存在感を高めた。次の年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録され、翌19年秋、教皇訪日が実現する。

早朝に東京を出発した教皇は、まず長崎で強雨の中、爆心地公園で「核兵器から解放された平和な世界」を訴えるスピーチを行い、外国人宣教師や日本人信徒ら「日本二十六聖人」の殉教地を訪れた。さらに地元の野球場でミサを執り行い、直ちに広島の平和記念公園に向かって、被爆者から悲惨な体験談を聞いた。広島を離陸して東京に向かったのは、午後8時半過ぎだった。教皇は翌日も天皇陛下と会見し、東京ドームでミサを行うなど、強硬スケジュールをこなした。

教皇と土光敏夫経団連会長の共通点

本書には、著者が30代後半に政策秘書として仕えた経団連の土光敏夫会長の思い出も記されている。土光さんの朝は早く、新聞10紙を熟読。「仕事はその日のうちに片づけろ。翌日まで延ばすな」が口癖だった。

フランシスコ教皇と土光さんに共通する点が多いという。教皇は全ての人が参加する社会を、土光さんは全ての人を平等に扱う社会を目指していた。土光さんは「若い人と対話せよ」と次世代のことを絶えず考えていた。教皇も同じ。また二人とも現場主義であった。

外交経験なしの民間大使ならではの奮闘記が、実に面白い。民間出身者の大使には賛否両論があるが、著者のような大使なら歓迎したいものである。

小学館新書

発行日:2021年11月30日

254ページ

価格:946円(税込み)

ISBN:978-4-09-825413-2