【書評】良き人生とは何か:ジョン・グレイ著『猫に学ぶ』

Books 暮らし 社会 文化 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

猫が人間に「愛すること」を教えた

「猫が人間に手なずけられたことはかつて一度もない」。著者、ジョン・グレイ氏はこう前置きして、家畜化の歴史をたどる。

フェリス・シルヴェストリス(ヨーロッパ山猫)という、たった一種類の猫が人間と共生する術を身につけ、世界中に広まった。今日の家猫は、フェリス・シルヴェストリスのなかの一種、フェリス・シルヴェストリス・リビカ(リビア山猫)の子孫である。

リビア山猫が家畜化した起源をめぐっては諸説ある。最近の遺伝子解析などから、ナイル川河口、地中海の東沿岸部からペルシャ湾に及ぶ「肥沃な三日月地帯」が有力視されている。古代オリエント文明の発祥の地だ。本書では「一万二千年前ごろ、現在のトルコ、イラク、イスラエルにあたる近東地域で、人間と共棲しはじめた」と記述している。

肥沃な三日月地帯など人間の定住地には穀物やその種子が貯蔵されたことで、必然的にイエネズミやクマネズミなど齧歯(げっし)類が侵入した。猫たちはネズミを捕食する「役に立つ動物」として飼われるようになった。しかし、それは理由のひとつにすぎない。

人間が猫を家に迎え入れたもっと根本的な理由は、猫が人間に、猫を愛することを教えたということである。これこそが猫の飼い馴らしの真の土台だ。あまりに魅力的なために、猫はこれまでしばしば異世界からやってきた生き物だと見なされてきた。

人間に服従しない「超リアリスト」

猫を形容する表現はいくつもある。超リアリスト。肉食主義者。交尾や子育て以外は単独で暮らす。社会集団を形成せず、ボスやリーダーを選ばない。上下関係も存在しない。

リーダーをもたないことが、人間に服従しない理由のひとつかもしれない。現在、こんなに多くの猫が人間と共生しているにもかかわらず、猫は人間に服従せず、人間を崇敬することもない。たとえ人間に依存していようと、人間から独立している。人間に愛情を示すとき、それは欲得ずくの愛情ではない。いっしょにいるのが嫌になると、どこかへ行ってしまう。もし人間のそばにいるとしたら、いっしょにいたいのだ。このことも、人間の多くが猫を可愛がる理由のひとつだ。

著者は、フランスの代表的思想家で『エセ―(随想録)』を著したミシェル・ド・モンテーニュ(1533-92年)の有名な言葉を引用する。

「私が猫と遊んでいるとき、私が猫を相手に暇つぶしをしているのか、猫が私を相手に暇つぶしをしているのか、私にはわからない」

猫は「神」にも「悪魔」にもなった

「猫たちはネズミ捕りとして、密航者として、あるいは偶然の旅行者として、それまで住んだことのない世界各地へと船出していった。今日、多くの国では、人間の共同生活者として、猫は犬その他の動物よりも数が多い」。家猫は現在、南極を除く全大陸、辺境の島々でも暮らしている。個体数は6億を超えているとの推計がある。

ウズベキスタンの西部砂漠地帯にある古代都市遺跡アヤズ・カラで暮らす猫(2018年11月9日、評者撮影)

空前の猫ブームだが、これまで人類と歩んできた歴史は決して安泰ではなかった。「すべての人間が猫好きだというわけではない」と著者は指摘する。

紀元前の古代エジプトには「宗教」はなく、猫が崇拝された。神話に登場する豊穣の女神バステトは猫の頭をしていた。ところが、キリスト教が普及した中世のヨーロッパでは「ほぼ全域にわたって、猫は魔女の手先と見なされ、魔女といっしょに、あるいは魔女の代わりに、拷問されて火あぶりにされた」という。

猫に対する憎悪は、本質的には羨望の裏返しなのかもしれない。多くの人間の生活は悲惨さにみちているので、他の動物を拷問することは息抜きになる。

陰鬱な惨めさのなかで日々を生きている人間にとって、動物の虐待は恰好の気晴らしなのだ。猫を拷問して火あぶりにした中世のカーニバルは、鬱に苦しむ人間たちの祭だったのだ。

「死」を恐れて宗教や哲学を発明

著者は1948年生まれ。英国の高名な政治哲学者で、ミエコ夫人と4匹の猫を飼っていたことがある愛猫家でもある。『グローバリズムという妄想』、『わらの犬:地球に君臨する人間』など著書は多数。本書は『FELINE PHILOSOPHY:Cats and the Meaning of Life(猫の哲学:猫と人生の意味)』との原題で2020年、ロンドンで出版された。

「人生の目的は幸福になることだと言うことは、自分は惨めだと言っているに等しい」。だが、猫は必死に幸福を追求したりはしない。

本書ではモンテーニュだけでなく、ソクラテス、プラトン、アリストテレス、パスカル、スピノザ、ヴィトゲンシュタイン、サミュエル・ジョンソン、マルセル・プルーストなど古今東西の哲学者や文学者らを総動員し、人生と猫について多角的に読み解く。猫に関する文学作品を数多く取り上げており、谷崎潤一郎の長編小説『猫と庄造と二人のをんな』の主人公、三毛猫リリーも登場する。

キリスト教、仏教、道教などとの関わりも論じている。「猫の倫理はいわば無私の利己主義である。(中略)猫の行動の一意専心ぶりから察するに、猫における無私は、禅のいう『無心』とどこか共通している」。無心とは自分のしていることに完全に没頭していることで、「猫は生まれつき無心である」。そこが人間とは違う。

人生が終わることを恐れるあまり、人間は宗教や哲学を発明した。宗教や哲学においては、自分が死んだ後も自分の人生の意味はありつづける。だが人間のつくり出す意味は簡単に壊れてしまうため、人間は以前よりももっと大きな恐怖を抱いて生きることになる。自分がつくりあげた物語に支配され、一生、自分が考え出した登場人物になろうと努力しつづける。人間の人生は自分のものではなく、自分の想像のなかで生きている登場人物のものだ。

戦争を生き延びたメイオーの教訓

米国の戦争特派員の印象的な回想録が、本書のプロローグとエピローグをつなぐ主旋律となっている。CBSテレビの従軍記者として1965-70年にベトナム戦争を取材したジョン(ジャック)・ローレンス著『フエから来た猫』(原題『The Cat From Hue: A Vietnam War Story』)で、生々しい戦争体験を記録した傑作とされる。

ベトナム戦争中の1968年1月31日未明、「テト(旧正月)攻勢」という北ベトナムによる米軍と南ベトナム軍への奇襲攻撃が起きた。同国中部の古都フエも戦場となった。いわゆる「フエの大虐殺」である。ローレンス記者はこう描写する。

「どちらもここを占領しようとし、目まぐるしい市街戦を展開し、容赦なく血を流した。文字通りの無法地帯だった。彼らは何も考えずに命を奪い合い、人びとは撃たれ、倒され、殺された」

テト攻勢直後、記者の宿舎に、生後まもない子猫がおそるおそる入ってきた。「やせて、泥だらけで、毛はもつれ、油にまみれていた」。記者はきれいに拭いてやり、食べ物を与えた。そして、子猫をポケットに入れたままヘリコプターでフエを脱出した。

子猫は「メイオー」と名づけられた。記者とともにベトナムのダナン、サイゴンを経由して、ニューヨークにたどり着いた。記者が結婚して1970年代にロンドンに家族で赴任するのにも同行した。世界を旅した猫は交通事故による大怪我や病気もしたが、1983年まで生きた。

多くの戦争特派員がそうだったように、帰国後も記者は戦争のトラウマに悩まされる。「ベトナム時代の興奮と恐怖が頻繁に思い出され、悪夢から逃れるために、酒とドラッグの助けを借りた」。メイオーは戦渦をかいくぐって生き延びた“戦友”だった。記者はこう振り返る。

「私たちの怒りと愛の混じった長い友情は、いつのまにか、たがいの国どうしの絆を象徴するものになっていた。それはたがいの血に染まり、生命と苦しみと死の、解きがたい抱擁に包まれていた」

著者はメイオーの生涯とは別の文脈で、こう綴っている。

もし猫が自分の一生を振り返ることができたら、生まれてこなければよかったと思うだろうか。そうとは考えられない。猫は自分の一生を物語にはしないので、惨めな一生だったとか、生まれなければよかったなどとは考えることはありえない。

他のすべての動物とちがって、人間は信念のために死ぬ覚悟ができている。(中略)だが、観念のために死ねるのは人間だけだとしても、観念のために人を殺せるのも人間だけだ。なんの意味もない観念のために殺したり死んだりすることを、どれだけ多くの人間が人生の意義だと考えてきたことか。

少なくともメイオーにとって、戦争は無意味だっただろう。

「森の哲学者」が教える人生十訓

デズモンド・モリス著『フクロウ その歴史・文化・生態』の書評で紹介したように、フクロウは中国語では「猫頭鷹」と表記する。つまり、猫の頭をした鷹と書く。

評者は1992年4月25日、世界三大仏教遺跡のひとつ、ミャンマーの古都パガンの骨董店で木彫りの「猫フクロウ」を発見した。頭部はまさに猫の顔そっくり。左右に3本ずつヒゲまで彫られているのだ。

木彫りの「猫フクロウ」(高さ約2.2cm、1992年4月25日、ミャンマーの古都パガンで評者購入)

フクロウは“森の哲学者”とも呼ばれる。でも、猫の方が賢者かもしれない。山猫は砂漠地帯にも棲むが、その学名フェリス・シルヴェストリスは「森の猫」という意味だ。猫こそ「森の哲学者」といえる。

著者は本書の最終章で、良き人生とは「今すでに手にしている人生のことだ」と結論づける。そのうえで「いかに良く生きるかについて、猫がくれる十のヒント」を列挙している。気まぐれで、群れず、悩まず、自然体で生きる猫を見習う“人生十訓”といったところだ。どれも思い当たるところがあり、琴線に触れる。

2022年は寅(とら)年。動物の虎はネコ科だ。「一日の計は寅にあり、一年の計は春にあり」という古訓があるが、十のヒントの6番目に出てくる「人生は物語ではない」を披露しよう。

人生を物語だと考えると、最後まで書きたくなる。だが、人間は自分の人生がどんなふうに終わるのかを知らない。あるいは、終わるまでに何が起きるかを知らない。台本は捨ててしまったほうがいい。書かれない人生のほうが、自分で思いつくどんな物語よりもはるかに生きる価値がある。

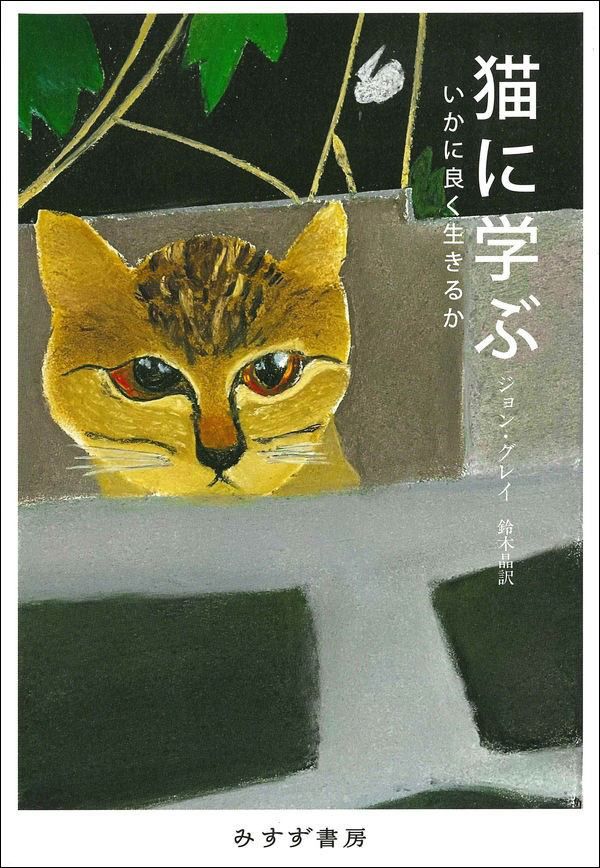

『猫に学ぶ いかに良く生きるか』

ジョン・グレイ(著)、鈴木 晶(訳)

発行:みすず書房

発行日:2021年11月1日

価格:3300円(税込み)

四六判:184ページ

ISBN:978-4-622-09049-6