【書評】食を知り、台湾を知る:焦桐著、川浩二訳『味の台湾』

食 文化 暮らし 社会 Books- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

台湾のグルメが日本でブームと呼ばれて久しい。かつて台湾の食事を味わうためには、台湾に行くか、数少ない台湾料理の店、例えば、渋谷の麗郷や新橋の香味、新宿の青葉、名古屋の味仙あたりへ行くしか選択肢はなかった。ところが今や、どこの街にも「台湾料理」「台湾風味」の看板を掲げた店を見かける。本物の台湾料理かどうか、いささか怪しい味のものもあるが、台湾の味はすっかり日本人の味覚のなかに居場所を確保したようだ。

「小吃」は小皿料理か屋台料理か?

私が台湾に暮らしていた2010年ごろは、そんな台湾の味を、ほとんどの日本人は知らなかった。当時の私は、いろいろな店を訪ねて歩いたり、出張のときに地元の名物を探したりして、台湾の味に夢中になった。たいていの場合、私の目当ては「小吃(シャオチー)」と呼ばれる料理だった。小吃を日本語に翻訳することは容易ではない。小皿料理といったり、屋台料理といったりもするが、小皿でないものも多いし、屋台でなくても食べられるものが大半だ。けっきょくのところ、「小吃は小吃」としか言いようがない。

その小吃めぐりのなかで、いつもガイド兼バイブルとして活用していたのが、本書の著者、焦桐が書いた何冊かのエッセイだった。焦桐はもともと文学者、詩人であるが、詩とレシピを融合させた詩集『完全強壮レシピ』を発表してから食をテーマにした執筆をスタートした。『台湾飲食文選』『味道福爾摩莎』『暴食江湖』『台湾味道』『台湾肚皮』『台湾舌頭』(いずれも原題)などの著書があり、本書はこのうち『台湾飲食文選』などから、日本の読者にも親しみのある料理や話題を選んで編訳した内容である。

手軽で、安く、早く、美味しい

小吃について、焦桐は「台湾の食といえば小吃に重きを置く」と書く。その小吃の大部分は台湾が経済的に貧しかった時代に由来するという。台湾は移民社会で、福建から台湾海峡を渡ってきた人々が、荒地を開墾し、家を建て、故郷を離れて不安な心を慰めるように多くの寺廟を作り、日々の幸福や仕事の成功、家族の安寧を願った。その信仰深さは今日まで受け継がれている。

寺廟のそばには、人々の胃袋を軽く満たすための料理店が軒を連ねた。みんなが手軽に、安く、早く、美味しいものを食べたかった。同時に、懸命に労働してお金を貯めたい移民たちは、簡素で素朴、それでいて故郷の味を求めた。そこで生まれたのが小吃だと、焦桐は言う。

だから台湾の小吃は、決して大きなお椀には入っていない。その点では「小」であるのだが、中身はなかなかに栄養たっぷりだ。特徴はスープとおかずと主食が一体になっていること。例えば「魷魚焿」という料理はイカのすり身を、あんかけスープに入れたものだが、ビーフンや板條(米を原料とした平たい麺)を入れると、主食・副食・スープが一体になり、「小吃」なのに一碗でお腹はいっぱいになる。

本書でも紹介されている「麵線」(そうめん)や「豬血湯」(豚の血のスープ)、「鱔魚麵」(甘酢風味のタウナギ汁麺)、「魚丸湯」(魚つみれスープ)、「排骨湯」(豚スペアリブスープ)なども、台湾料理の小吃部門には欠かせない料理である。だが、それらの料理の生い立ちは、興味があっても、なかなか知るよしがなかった。ガイドブックもそこまで書き込んでいない。そうした知的空腹を、この本は完璧に満たしてくれる。

フィールドワークと詩人の筆づかい

例えば、漢民族の一集団で独自の文化を持っている客家人の客家料理に「封肉」という料理がある。日本語の豚の角煮なのだが、台湾で食べる「筍乾封肉(干したけのこ入りの豚肉の角煮)」は格別に美味しい。客家人は干したけのこが好物で、これを豚バラ肉と一緒に醤油で蒸す料理だが、台湾の客家が多く暮らす桃園や苗栗に行くといつも食べていた。

本書によれば、封肉の封とは、容器に蓋をして蒸し上げることを意味する料理法で、客家の村に行くと「封高麗菜(蒸しキャベツ)」などが出てくることもある。封には「豊富」の「豊」の同音でもあり、「封勅」(勅令を受ける)というめでたい言葉にも絡むので、旧正月の越年料理にも使われるし、重労働の栄養補給にも役立った。このように歴史、民俗学、言語学、フィールドワークの知恵が、詩人の抑制的な筆使いで流れるように記されていく。

最近日本でも人気のルーローファンについての一章もある。台湾でルーローファンの名前は複数あり、北部では「滷肉飯」「魯肉飯」と呼ばれる。「滷」は醤油で煮込むという意味。「魯」は当て字で厳密には間違いなのだが、むしろ、こちらの方が定着している。一方、南部では「肉燥飯」と書く。

著者が「人煙の立つところには必ず肉燥飯がある」と書くぐらい、台湾ではメジャーな料理で、台湾の人たちは子供の頃から老いるまで、「肉燥飯」を食べ続けている。豚肉の脂身の多いところを醤油で煮込んだもので、脂がたっぷり落ちた煮汁と一緒に白いご飯にかけて食べる。5分で食べ終わる料理だが、だからこその味わいがあり、「あの店のルーローファンが美味しい」とよく台湾人たちは議論している。

一杯の肉燥飯は、シンプルでありながら、それだけで十分で完全であり、副菜の助けを借りずともその味は完成されたものだ。しかし、肉燥飯を好きな人で、もうちょっと何か、と思わずにいられる人は少ないのではないか。私は肉燥飯を食べるときには、煮込み鍋に入ったアヒルの卵や豚モツ、豆腐を頼まずにはいられないし、ふいに健康のことが頭をよぎったときには、青菜の湯通しを一皿頼んでお茶をにごす。

台湾でのルーローファン経験がある人はこのくだりを読めば「その通り」と膝を叩きたくなる。

食をめぐる探求

焦桐が台湾で愛されるのは、その著書のすべてに、食を通して台湾を知ろうという探求の魅力があるからだ。台湾の味は、基本が、福建省から渡ってきた閩南人と客家人々がもたらした現地の料理という大きな柱のうえに、中国の各地の出身者からなる外省人がもたらした中国各地の料理〜特に上海系、山東系、湖南系〜などがそれぞれの地域料理の味わいを加えている。例えば小麦粉を使った料理で、牛肉麺は湖南系、小籠包は上海系、水餃子や焼き餃子は山東系といった具合だ。さらに先住民の料理や日本料理の影響も受けている。

それらは混在しながら台湾社会の食文化を豊かに形成しているのだが、台湾の人々もすでに戦後70年を経過し、各地の料理はすっかり当たり前のものとして台湾の食文化の中に存在している。それゆえに忘れられた味のルーツを、焦桐が職人的な食エッセイとして見事に蘇えらせた。

台湾はいかなる場所か。それは食を知ることで分かるはずだ。

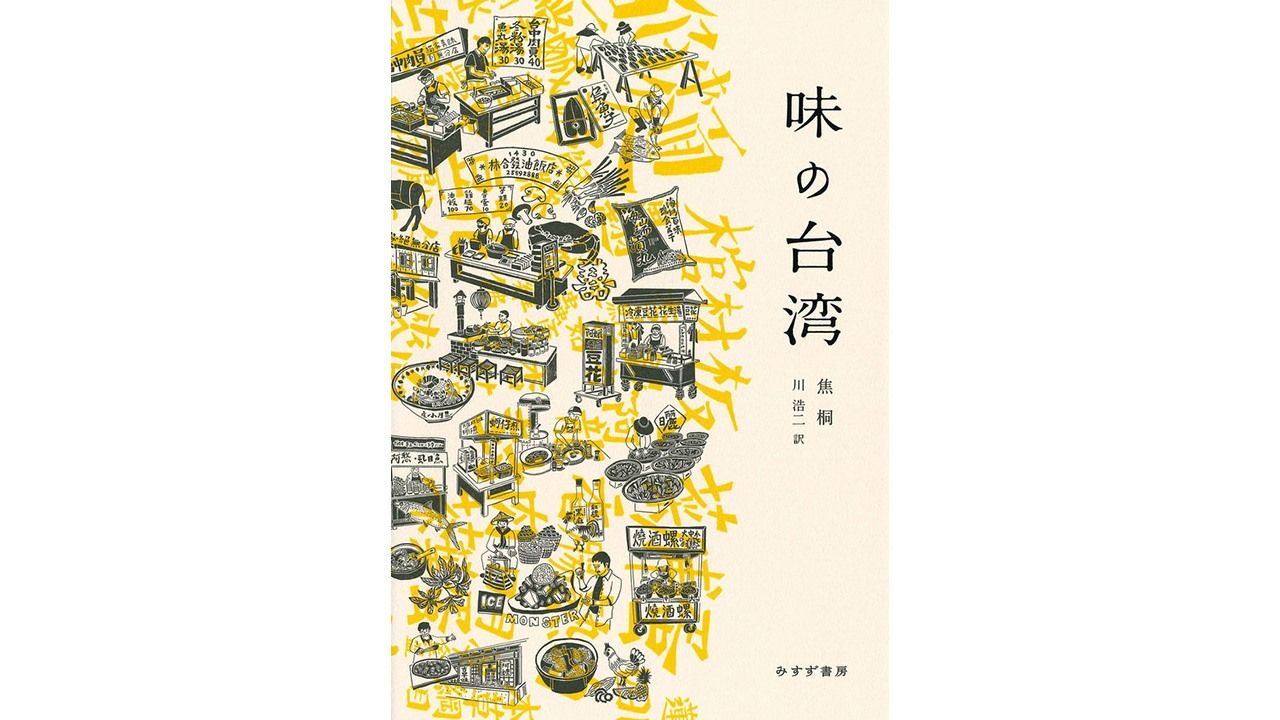

『味の台湾』

焦桐(著)、川浩二(訳)

発行:みすず書房

発行日:2021年10月18日

価格:3300円(税込み)

四六判:392ページ

ISBN: 978-4-622-09045-8