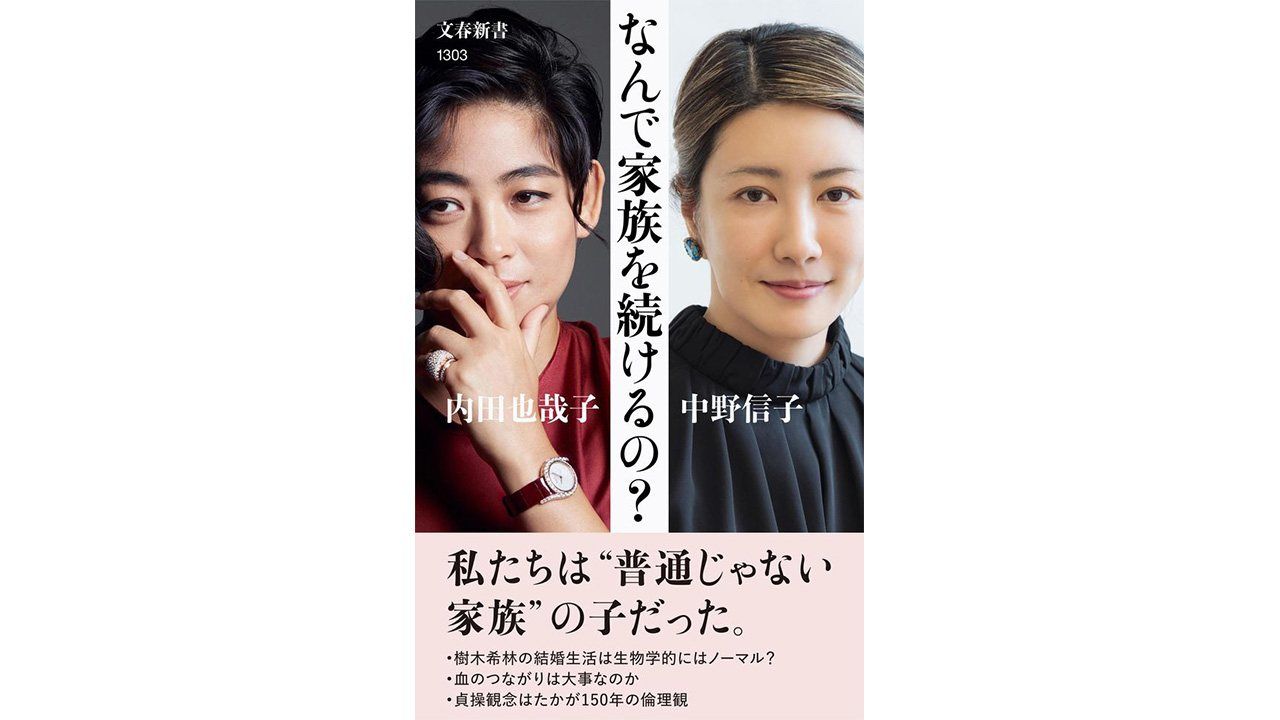

【書評】普通っていったい何だろう:内田也哉子・中野信子著『なんで家族を続けるの?』

Books 家族・家庭 科学 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

6年前。

0歳の息子が熱を出して保育園に行けないとき、まず頭に浮かんだのは

「仕事どうしよう。あれは来週でも大丈夫、あれは代わってもらって……」

という仕事の調整だった。

そこにある前提は「私が仕事を休む」。

夫ではなく、私が。

決して、夫が「育児は女のもの」と考える古臭い人間だったわけでも、「オレは休めないから」と言い放つ王様だったわけでもない。

私自身に「母親の自分が休むべき」という思い込みと義務感が、いつしか埋め込まれていたのだ。

本書はそんな家族についての価値観を、「なーんだ」とか「へえ、そうなのか」を集め、気持ちいいほどに吹き飛ばしてくれる。

父親と母親に決まった役割はある?

エッセイスト内田也哉子さんと脳科学者中野信子さんの対談は、「家族」をキーワードに世間の通説や内田さんが投げかける疑問に対して、中野さんが脳科学の観点を中心に、ときに自身が感じてきた葛藤や経験なども交えながら応じる形で進む。

取り上げるテーマは夫婦や毒親、不倫から「人生における幸せ」まで。ふたりの信頼関係があってこその、ドキリとするような互いの家族の話も登場する。

ロックンローラー・内田裕也と女優・樹木希林を親に持つ内田さん。

母は妊娠中に父を家から追い出し、その後、父はたまに自宅に来てはケンカして帰っていく存在。浮気もすれば、逮捕歴も複数。それでも母は決して離婚しようとせず、二人は夫婦のまま半年差で世を去った。

中野さんの両親は高校時代に離婚。物心ついたときには両親に会話はなく、友だちの父親と母親が話している様子を見てびっくりしたという。

一昔前なら、ふたりとも、「普通じゃない家庭」に育ったのね、と括られたかもしれない。

対談は、そんな「普通の家族」像を否定するところから始まる。

内田 家族における父親と母親の、脳科学的な本来の役割というのはあるんですか?

中野 ないでしょうね。

内田 あっさり!(笑)

この言葉に、「ああ、どんな母親でもいいのか」と、ふっと肩の力が抜けた。

そのあとも、アホウドリのカップルの三分の一はレズビアンとか(出産のためだけにオスと浮気する)、ラットの実験によると生みの親より育ての親の影響が大きいとか、人間には不倫/離婚遺伝子があるとか、たくさんの「へえ」を知り、義務感でガチガチに凝り固まった身体をじんわりほぐしてくれる。

でも油断ばかりはさせてくれない。

子どもの知性は主に母親から、内臓や情動は主に父親から遺伝することがわかったのだという。今からなにかできるのだろうか……、科学の力は恐ろしい。

脳に支配される私たち

それにしても、人はどこで「家族は、育児は、夫婦はこうあるべき」という価値観を背負い込むのか。

教科書で教わったわけでも、親から懇々と説かれたわけでもないのに、脳はことあるごとに「それは間違っている」とか「こうするべきだ」などと指示してきて、つい、自分たち家族の在り方を他人と比べたりもしてしまう。

それは時折、とても苦しい。

中野さんによれば、このメカニズムにも脳が大きな影響を与えている。

人間はそもそも大きな集団の方が生き延びやすく、オピニオンに従って生きるほうが気分がよくなるように仕組まれているというのだ。

だとすると、気づかないうちに社会で普通とされている家族像を目指し、そこからはみ出すまいと足掻(あが)いてしまうのは当たり前。そこで「いやいや、それが普通とは限らないよ」と科学が立ち止まらせてくれることは、多様な家族像を認め、自分を楽にする大きな一歩に繋がる。

また、自分が相手の何かに影響をもたらしているという自己効力感によって、脳のドーパミンの回路が活性化するというのも印象に残っている。

「『いい家族』を作りたい」と多くの人が願ってしまう(私もそのひとりだけれど)のは、自分は家族に良い存在だと思いたい脳のメカニズムのせいなのかもしれない。

「イライラするのは、脳のせい――」

そんな風に考えると、自分を縛っていた何かからちょっと自由になれる。

一番身近な家族だからこそ、それくらい楽な気持ちで付き合っていきたい。

脳科学の力を借りれば、着込んだ鎧を脱いでいけそうだ。

「なんで家族を続けるの?」

内田也哉子、中野 信子(著)

発行:文藝春秋

新書判:240ページ

価格:935円(税込み)

発行日:2021年2月13日

ISBN:978-4-16-661303-8