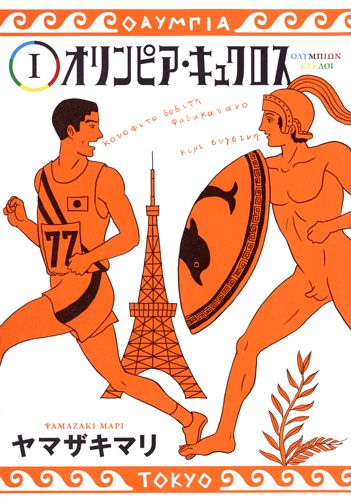

【書評】古代ギリシャ青年が見た五輪の国・ニッポン:ヤマザキマリ著「オリンピア・キュクロス(1~5巻)」

Books 東京2020 エンタメ 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

タイムスリップで描く“大きな物語”

ヤマザキ氏は10代でイタリアに留学し美術史や絵画を学び、手塚治虫文化賞短編賞などを受賞した実力派の漫画家。最近は文筆家やコメンテーターとしても活躍している。本作「オリンピア・キュクロス」はギリシャ語で「オリンピックの輪」というほどの意味だが、単に五輪の象徴以上に、時代、場所、民族、文化、芸術などあらゆる意味の「つながり」を含んでいる。

主人公は古代ギリシャ(紀元前400年ごろ)の小ポリス、トリトニアに暮らすスポーツ好きな壺絵師の青年、デメトリオス。他人と競うのが不得手な彼が古代ギリシャと現代の日本を行き来し、歴史上の著名人らさまざまな人と出会い、人生や芸術上の悩みや疑問に直面しつつも歩き続ける一種の成長物語だ。

タイムスリップものと言うと、大ヒットした前作「テルマエ・ロマエ」を思い出させるが、こちらは専らお風呂・温泉文化に絞った作品。「オリンピア…」は五輪、スポーツ、プロレス、歌舞伎、哲学など広範な文化・社会領域が描かれる中で、実は「正義」や「善」を追求しようという“大きな物語”である。

期待のプレッシャーと1964年の円谷

デメトリオスは1964年の東京五輪を控えた東京の民家に現れ、家の主である古代ギリシャ研究者の老人、巌谷教授と出会う。誘われて行った町内の運動会や盆踊りなどのアイデアをギリシャに持ち帰ってウケたのに気を良くし、次第にスポーツそのものにも目覚める。

そして、出場したポリス対抗の遠距離走の最中、今度は東京五輪のマラソン競技のヤマ場に紛れ込んだ。アベベ(エチオピア)に続き2位で国立競技場に入った円谷幸吉(自衛隊)がヒートリー(英国)に抜かれたレースだ。オリンピア大祭(古代五輪)など古代ギリシャでのスポーツでは、パンクラティオン(格闘技)など時には血まみれで戦う徹底した勝利至上主義であり、賞賛を浴びる勝者と非難にさらされる敗者の違いは歴然。デメトリオスには敗れても銅メダルをうれしそうに掛ける円谷が不思議に映った。

デメトリオスは五輪後、福島県須賀川で過ごす円谷と再会。円谷は自分の記事が載った雑誌のある部屋で元気がない。「戦争はとっくの昔に終わったのに、なんだかまだ運動競技でどこの国が一番強いか競い合っているみてぇだ」。近所の野山でデメトリオスや子供たちと一緒に走る時は心底、楽しそうだった。その直後、雷鳴とともにワープした巌谷教授宅で「円谷の自殺」を知った。

場所はベッドサイドに変わっている。円谷はデメトリオスに「背伸びして、背伸びさせられ、いっぱいもてはやされ、できっかもしんねぇと思った」「ぼくは最初から…勝つために走るのは嫌だ!」と言い残し、未来永劫へ走り去った。

あの時、国立競技場で唯一の「日の丸」を揚げた円谷は一躍注目され、否応なくメキシコ五輪への期待を背負った。だが、家族や故郷と切り離され、体に故障を抱え、婚約破棄など私生活での悩みも重なり、心身ともに疲弊した。「次は絶対に金」の重圧で迎えた1968年1月、自衛隊体育学校内で命を絶った。

すっかり「金まみれ」の近代五輪

デメトリオスが郷里から絵の修業に出たアテナイ(アテネ)にはオリンピア大祭に倣ったスポーツ大会があった。貧しい村をイベントで再興しようという故郷の村長と同じ発想だ。街角で、ある議員が「ポリスを豊かにするために大会を盛り上げよう」と4市民を扇動している。

それを聞き、「金に代えられない文化の尊さにもっと気付くべきだ。運動もそんな文化の一つだぞ‼」と喝破し、民衆から石を投げられた男は哲学者のプラトンだった。デメトリオスは彼とも知り合い、「他者の理解は己にとっての糧となる」という箴言を得た。

デメトリオスが久々に戻ってきたのは56年後、2020年の東京。祖父の影響で同じ古代ギリシャ研究者となった孫が新たな「巌谷教授」となっている。風景も人もすっかり変わった超近代都市は「巨大な建造物におかしな鳥、人々は文字の書かれた小さな板を見て歩いていた」。「鳥」はドローン、「板」はスマホだ。

東京で再び五輪が開かれると知ったデメトリオスは、巌谷教授から、開催国はさまざまな思惑で大会を招致し、壮大な施設の建設やインフラ整備などに投資し、選手は企業とスポンサー契約し、開催時期も経済効果によって決まる…と現代の五輪の憂うべき問題も聞かされる。巌谷教授は「神事ではなく巨額のお金が動く一大イベント」「お金絡みで悪いことも起きてしまう」と浮かない表情である。

実際、東京五輪絡みでの不祥事は、森喜朗前大会組織委会長の女性蔑視発言を除いても、安倍前首相の「フクシマは『アンダーコントロール』」演説、巨額批判で設計から出直したスタジアム建設、大会エンブレムの盗作疑惑、竹田恒和JOC会長に及んだ招致買収疑惑、女性タレントを「ブタ」扱いする開会式演出案…。全ては五輪の商業化・肥大化、つまり「金まみれ」五輪の産物だろう。

縦横に全開、ヤマザキワールド

現在、五輪はほぼ全てのスポーツの頂点に君臨する。上は世界選手権から社会人や大学、高校の大会、下はスポーツ少年団や草野球に至るまでヒエラルヒー上の定位置がある。かつての鬼コーチのしごきや叱咤は、整った練習環境、種々の便宜供与、メンタルサポートなど、公金も投入しての強化システムに姿を変えた。選手にとって五輪は、称賛を浴び、知名度を上げ、有形無形の利益を手にする最大のチャンスだ。理由を問わず、その舞台が失われてしまうのが耐え難いのは分かる。

近代以降、スポーツイベントが関連産業を巻き込んで近代資本主義と共に成長してきた以上、その頂点の五輪がどんどん肥大して政治や経済の思惑を背負った「金まみれ」状態になるのは当然かもしれない。その間に国際オリンピック委員会(IOC)は巨大な興行組織となり、「五輪貴族」なる言葉も生まれた。古代五輪は紀元前776年からキリスト教の浸透でギリシャ・ローマ神信仰が薄れるまで約1100年にわたって計293回開かれた。翻って、近代五輪の行き詰まりの何と早いことか。

ここでは単行本化された5巻のうち、主に競技スポーツと五輪の在り方に関する部分だけに触れた。第3巻以降、展開は俄然、広がる。前に60年代の日本で壺絵師のデメトリオスが出会った「漫画」の表現力についてプラトンと論争し、プラトンの夢に「火の鳥」を描く天才漫画家、手塚治虫が出て来たり、巌谷教授の17歳の孫のレスリング選手が五輪ではなくプロレスを目指したり、「演技」つながりでギリシャ悲劇と歌舞伎の融合で中村勘九郎が登場したり…と、ヤマザキワールドは全開。巻末の著者自身による漫画やギリシャ壺に関する読み物、対談「オリンピック放談」も面白い。8月には第6巻が刊行される。

「オリンピア・キュクロス」

ヤマザキマリ(著)

発行:集英社

B6判:196ページ

価格:660円(税込み)

発行日:2018年6月21日

ISBN:978-4-08-891079-6