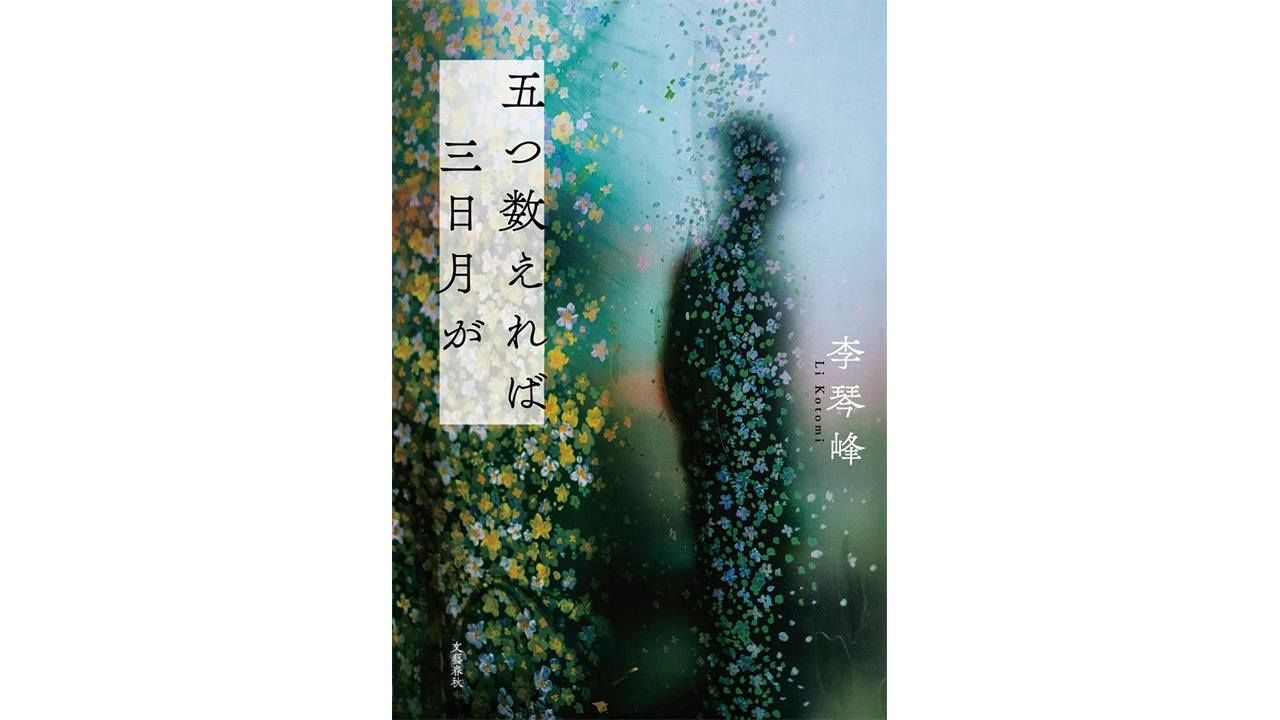

【書評】越境するレズビアン文学:李琴峰『五つ数えれば三日月が』

Books 文化 社会 暮らし 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本にはLGBT小説が足りない!

日本にはLGBT小説が足りない。レズビアン小説はもっと足りない。そう思うのは私が台湾文学研究者だからだろう。というのも台湾では1990年代に「聯合報文学賞」(※1)が、レズビアン小説・邱妙津「ある鰐の手記」(※2) やゲイ小説・紀大偉「膜」(※3)に文学賞を授け、80年代には十数作しかなかったLGBT小説が、90年代には200以上も発表されるようになったからだ(※4)。台湾の文学賞は文学のみならず社会の言論空間も押し広げ続けてきた。今年五月に同性婚が合法化に至ったのも台湾文学の貢献の一つだと私は密かに信じている。

物語は、台湾人でレズビアンの「私」と日本人女性・浅羽実桜が、平成最後の夏に五年ぶりに再会を果たす場面から始まる。「私」は、台湾から日本の大学院に進学したのち、東京の銀行に就職していた。実桜は、日本語教師として台湾に赴いており、笑うと目が三日月の形になる。

二人の出逢いは、東日本大震災の年の桜の季節。地震直後の東京行きを反対する周囲の声を押し切り、「私」はW大学大学院に留学するために台湾からやって来た。入学式が取り止めとなり、事務手続きに来た大学で、「私」は中国に留学したことのある実桜と出逢う。

池袋で再会した二人は中華街に向かい、実桜が中国で好きだったムスリム料理(←あまりに美味しそうで思わず検索しました~)と実桜の意外な台湾生活の話で、五年間の空白を埋めていく。実桜は、台中で日本語学校の生徒だった子連れの男性と結婚し継母になっていた。義祖父、義父母、継子の四世代家族で暮らしているという。

義祖父は、日本統治時代に学校で日本語を学んでいた。彼は、初めて会った実桜に「お嬢さん、ようこそ。私は昭和の男だ」と日本語で話しかける。実桜は「私も昭和の女です。宜しくお願いします」と答えた。だが義祖父の日本語は、彼の話したい思いとは裏腹に記憶の奥深くに埋まってしまい、会話を継ぐことはできなかった。

かつて習得した第二言語に寂しい思いをしているのは義祖父だけではなかった。中国留学で身に着けた実桜の中国語が北方なまりのため、台湾では「中国の中国語みたい」だと笑われ、彼女は「自分の中国語は自分のものではなく、どうしても中国か台湾のものになるのだろうか」と納得がいかなかった。家族全員で出かけたある日、実桜は、義父が台湾語で「お前さんのあの日本人の妻」と自分のことを呼んでいることを知り胸がつかえるような苦しさを覚える。

第二言語で紡ぎ続ける孤独な挑戦―「独り舞」から「五つ数えれば三日月が」へ

李琴峰のデビュー作であり群像新人文学賞を受賞した「独り舞」の主人公は、レズビアン、愛する少女との死別、男からの強姦、アウティング(性的指向の秘密を暴露されること)、友人の裏切り……己の孤独を叫びながら独り舞い続けた。

本書の「私」は、異郷の地で日本語という外国語で仕事をするレズビアンである。けれども、自分の現在の孤独を語らないばかりか、実桜の孤独をただひたすらに引き受け続ける。実桜をこんなにも深く感じ想う「私」の孤独が、実桜の三日月形の目に映る日がはたして来るのだろうか……。

李琴峰は、「言語というものは本来、誰かの所有物ではなく、もっと開かれた存在で、異なる時空間の人類に共有され、歴史と共に変化を遂げていくもののはずだ」(※5) という。実桜は、「お前さんの」ものでも、「日本」のものでもない。実桜の中国語も、李琴峰の日本語も、誰の、どの国家の所有物でもなく、オリジナルのはずだ。

実桜のフルネームは、日本語では「浅羽実桜」だが、繁体字中国語では「淺羽實櫻」、簡体字中国語では「浅羽实樱」と表記が異なる。本書で展開される言語世界は、日本語に加えて、繁体字中国語、簡体字中国語、漢詩によって織りなされている。私たちは、日本語、日本文学が、「異なる時空間の人類に共有され、歴史と共に変化を遂げていく」瞬間を目撃しているのだ。

李琴峰の文学は、ナショナリティ、セクシュアリティによってカテゴライズされ、所有されることの暴力性と排他性を露わにし、それらを揺るがしてこそ生まれる新たな世界を築き続けている。

驚くべきことに、李琴峰が辿ってきた言語経歴は、彼女が表す言語世界とは真逆である。台湾の繁体字中国語が彼女にとっては第一言語であり、その後、台湾の学校教育で漢詩を学び、日本語は後から習得した第二言語に過ぎない。にもかかわらず、彼女は、第二言語である日本語で創作し、その中に第一言語である繁体字中国語や漢詩を響かせている。

第二言語によって小説を紡ぐという行為が、どれほどの努力と勇気を必要とし、どれほど孤独な挑戦なのか、私には想像もつかない。彼女は圧倒的な孤独を完璧に引き受け文学として完遂し、「独り舞」、「ディアスポラ・オブ・アジア」、「セイナイト」、そして「五つ数えれば三日月が」へと新たな世界を拓き続ける。

本書に併録されている短編小説「セイナイト」は、鉛筆が紙を滑る音で始まる。鉛筆で線を引く彼女の横顔を眺めている主人公は、伝説の台湾青春映画「藍色夏恋」(易智言監督、2002年)で、かつて17歳だったあの少女の未来では?まさかあの少女が、その後、日本に来ていたなんて!あなたがもし「藍色夏恋」ファンなら永遠の透明感を備えたままの彼女との再会を喜び、未見の方は青いカクテルの泡が弾けるようにきらきらひかる切なく繊細で静謐な世界をぜひ体験していただきたい。

日本文学と台湾文学の平均体温

こうして展開される李琴峰の文学ははたして日本文学なのか、台湾文学なのか。恐らくそのどちらでもある。何にも所有されないことを謳う李琴峰文学を最後にカテゴライズして評する野暮な私をどうか許してほしい。

それぞれの文学にはそれぞれの体温がきっとある。日本文学と台湾文学しか原書で読めない私の体感では、日本文学の平均体温が36.3度だとすると、台湾文学は37.2度ぐらいで常に発熱状態にある。「独り舞」は、37.5度ぐらいで絶賛発熱中、台湾文学の平均体温をさらに上げ、日本文学の体温も引き上げた。「五つ数えれば三日月が」は、36.7度の微熱だといえよう。微熱はより後を引く。

本書は、レズビアン文学を豊穣に展開し、ポリフォニーを奏で言語空間を押し広げ、圧倒的な熱を抑制的な語りで包み込み日本文学の体温をそっと押し上げた。越境するレズビアン文学であり、狂おしいほどに切ない恋愛文学でもある。李琴峰の文学はこれからも日本文学の生存領域を確実に拡大し続けていくことだろう。彼女にしかできない方法で。

五つ数えれば三日月が

李琴峰(著)

発行:文藝春秋

四六版:152ページ

初版発行日:2019年7月31日

ISBN:978-4-16-391087-1

(※1) ^ 1970年代から90年代にかけて台湾文学の最大メディアは聯合報と中国時報の副刊(文芸欄)であった。聯合報と中国時報の文学賞は、日本の芥川賞や直木賞に相当し、台湾の文壇を長らくリードしてきた。

(※2) ^ 李琴峰「独り舞」(講談社、2018年)にも引用されている。邦訳は、垂水千恵訳「台湾セクシュアル・マイノリティ文学[1]長篇小説――邱妙津『ある鰐の手記』」(作品社、2008年)

(※3) ^ 邦訳は、白水紀子訳「台湾セクシュアル・マイノリティ文学[2]中・短篇集――紀大偉作品集『膜』【ほか全四篇】」(作品社、2008年)

(※4) ^ 許剣橋「九○年代台湾女同志小説研究」(国立中正大学修士論文、2002年)参照。

(※5) ^ 李琴峰「日本語籍を取得した日」