喜多川歌麿:浮世絵美人画の巨匠

文化 美術・アート 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

役者絵を描いてデビュー

浮世絵の歴史において、喜多川歌麿(?〜1806)は間違いなく美人画の第一人者である。ただ多くの浮世絵師がそうであるように、いきなりスター絵師の地位を得たわけではない。最初は、縦33センチ、横15センチの細判の役者絵を多く手がけていたらしい。浮世絵版画の出版は、絵師の描きたいものが優先されるわけではない。プロデューサーとしての版元がヒットしそうなテーマを考え、その指示に従って絵師、彫師、摺師が分業で多色摺(ずり)浮世絵版画「錦絵」を制作し、薄利多売で採算を合わせるのである。

役者絵は芝居上演中の約1カ月の間に売り時が限られることからも、画面が小さいゆえに手間賃や材料費を抑えられる低コストの細判が中心であった。新人絵師に任せるにはもってこいの制作リスクの少ない商品であり、歌麿も他の絵師と同様、細判の役者絵から浮世絵師への道を歩み出していく。

《五郎時宗 市川八百蔵》細判錦絵 1776〜77(安永5〜6) 年頃 北川豊章と名乗っていた頃の作品 版元不明(ハーバード大学美術館)

蔦屋重三郎との出会い

歌麿の幸運は、蔦屋重三郎(通称・蔦重、1750〜97)という版元に見いだされたことであった。吉原生まれ吉原育ちの蔦重は、そこで培われた美意識により、自身が高い審美眼を持って出版に挑んだ稀有(けう)な版元だった。

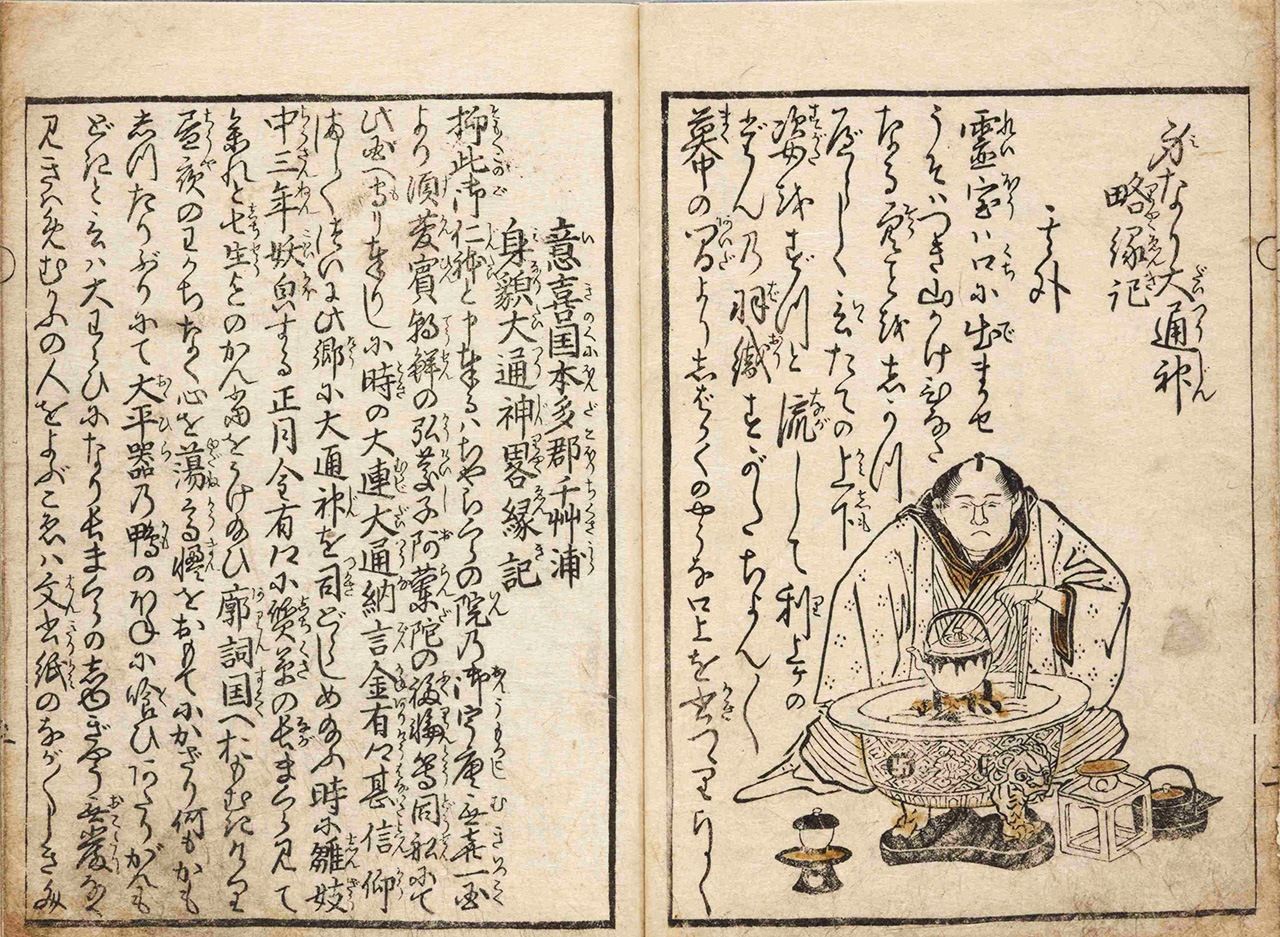

歌麿との初仕事は、1781(安永10)年刊行の 黄表紙『身貌大通神畧縁起(みなりだいつうじんりゃくえんぎ)』の挿絵。黄表紙は通俗的な絵入り読み物の一種で、歌麿にとっては初の大仕事と言える。

志水燕十作・喜多川歌麿画『身貌大通神畧縁起』1781(安永10)年 版元:蔦重(東京都立中央図書館蔵)

蔦重はこの黄表紙で歌麿の才能を見抜き、1783(天明3)年7月に吉原の行事・灯籠祭の番付、そして翌月は吉原の俄(にわか)の祭りを題材に、縦38センチ、横28センチの大判の本格的錦絵《青楼仁和嘉女芸者部》のシリーズをこの絵師に任せた。

俄の祭りは、吉原で8月1日から晴天の30日間に行われ、芸者たちが趣向を凝らした出し物で練り歩く行事。歌麿以前の俄図は、主に老舗版元・西村屋与八から出版され、出し物を演ずる様子の絵と共に、演目と芸者の名を文字情報として画面に入れたプログラムのようなものであった。

歌麿の絵が西村屋版と大きく異なるのは、演技中の芸者ではなく、その舞台裏の姿を描いている点である。例えば《青楼仁和嘉女芸者部 獅子 たま屋 おいと》では、茶屋で休憩する芸者の豪華な衣装を面白そうに眺める禿(かむろ)の姿が活写される。様式にとらわれることの多い浮世絵美人画において、このように生の姿を描くのは珍しい。彫摺(ほりすり)の緻密さも目を引き、まだ錦絵界では新人の部類に入る歌麿の卓越した技量を蔦重が最大限に引き出した記念碑的な作品と言える。そしてこの年の9月に蔦重は錦絵出版の中心地・日本橋に進出、歌麿とのタッグも強固なものになる。

《青楼仁和嘉女芸者部 獅子 たま屋 おいと》大判錦絵 1783(天明3)年8月頃 版元:蔦重(東京国立博物館蔵、出典:ColBase)

美人画絵師の枠を超えた画才

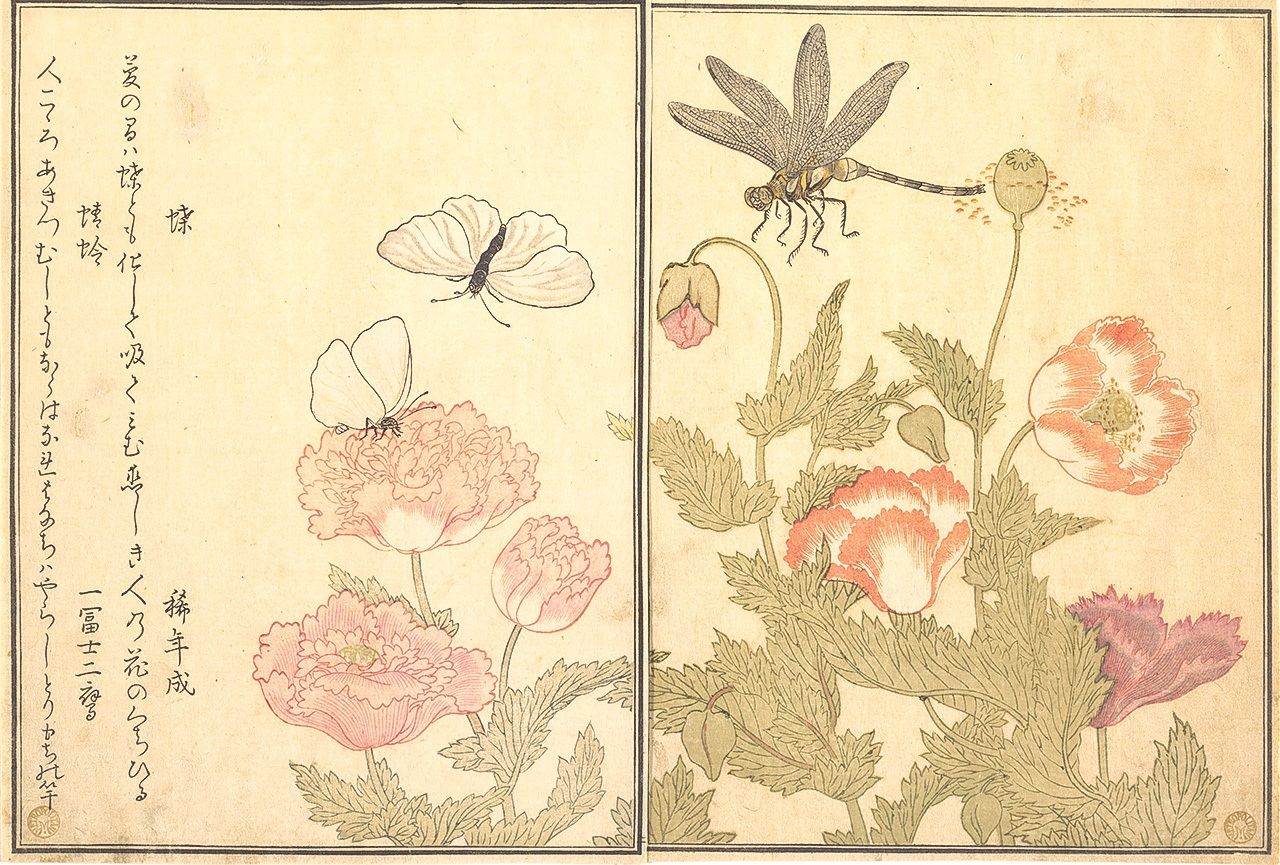

蔦重は狂歌師との交流を背景に、歌麿に新たな絵画世界への挑戦をさせた。1788(天明8)年の『画本虫撰(えほんむしえらみ)』を皮切りに、美麗な7種の彩色摺の狂歌絵本を出したのである。彫摺の技術も当時の最高峰と言えるこれらの絵本からは、美人画の絵師という枠を超えた歌麿の画才がうかがわれる。

宿屋飯盛撰 喜多川歌麿画『画本虫撰』彩色摺狂歌絵本 1788(天明8)年刊 版元:蔦重(メトロポリタン美術館蔵)

斬新な美人画に挑戦

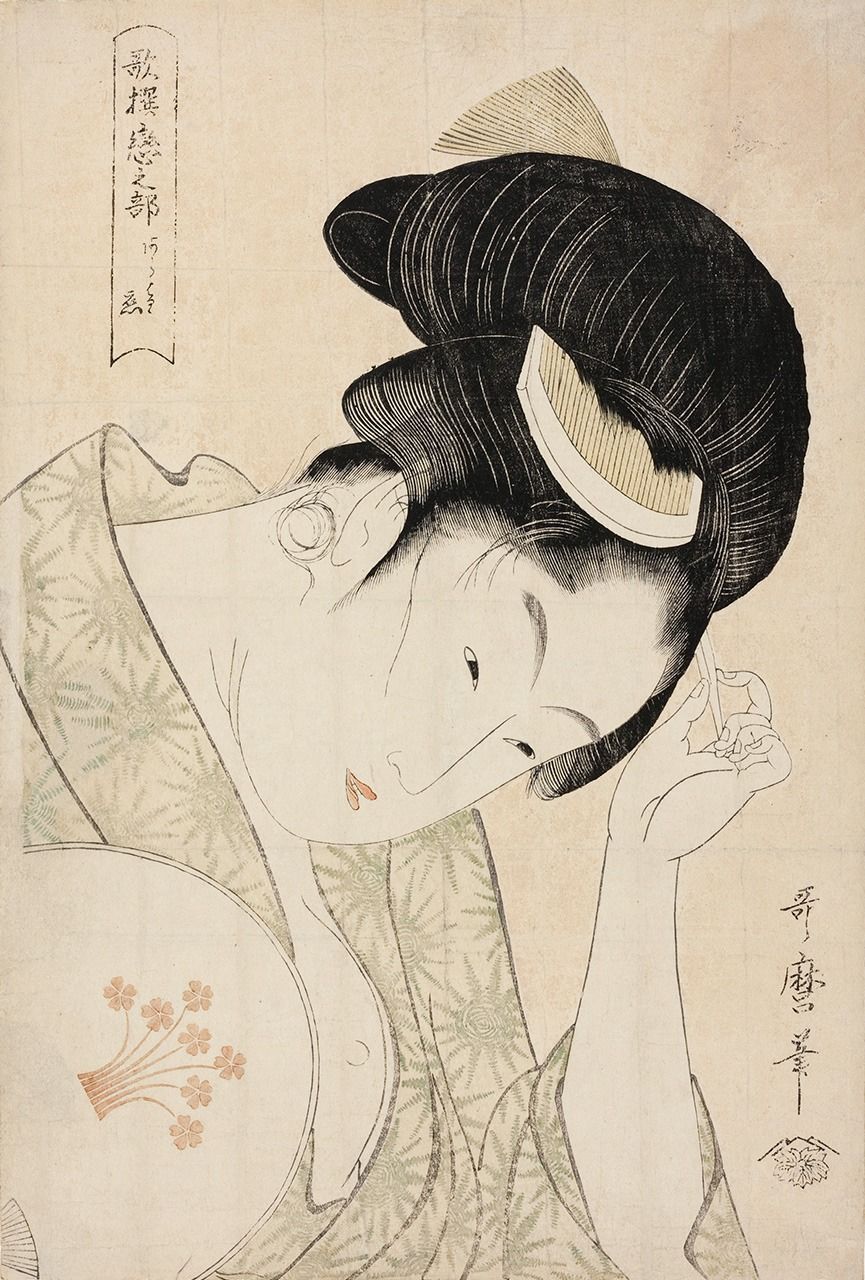

1791(寛政3)年、寛政の改革で出版界に厳しい目が向けられる中、山東京伝(1761〜1816)作の洒落本3種が不適切な出版物とみなされ、京伝は手鎖50日、蔦重は身代半減の厳しい処罰を受ける。その巻き返し策として、1792〜93(寛政4〜5)年頃、蔦重は再び歌麿を起用して、新たなスタイルの美人画を出版した。それが顔を大きく捉えて描く構図の「大首絵」で、役者絵では先行例があったものの、美人画では浮世絵史上初めての試みだった。

歌麿はどこの誰というわけでもない女性をあえて大首絵の主人公にした。わずかな体の傾きやしぐさで、その心情にまで鑑賞者の思いを至らせるような繊細な表現は歌麿の筆でなければかなわなかったことであろう。《婦人相学十躰 浮気之相》や《歌撰恋之部 あらはるる恋》などは、歌麿の真骨頂を発揮した名品として名高い。

《婦人相学十躰 浮気之相》大判錦絵 1792〜93(寛政4〜5)年頃 版元:蔦重(ニューヨーク公立図書館蔵)

《歌撰恋之部 あらはるる恋》大判錦絵 1793〜94(寛政5〜6)年頃 版元:蔦重(シカゴ美術館蔵)

同時期に出版されたのが、美人で評判の実在の娘を描いた作品群であった。寛政の三美人とも称される評判娘をさまざまな架空の設定で描き人気を博し、歌麿の名を大衆層にも強く印象づけることになった。

《当時三美人(難波屋おきた 高嶋おひさ 富本豊雛)》(娘の名前が削られた版)大判錦絵 1792〜93(寛政4〜5)年頃 版元:蔦重(ニューヨーク公立図書館蔵)

寛政の改革でターゲットに

しかし寛政の改革が進み、素人の娘を題材とすることも問題視され、1793(寛政5)年には錦絵に娘の名前を入れることが禁じられた。一等地の日本橋に構えた店を背負い、厳しい処罰を経験した蔦重には、強い抵抗をして店をつぶすようなことはできなかったのだろう。名前を削るなどして対応している。

一方で幕府公認の遊郭である吉原の遊女については問題視されず、蔦重は歌麿に一般の客には隠された吉原遊女の生活に目を向けさせ、その観察眼を生かして彼女たちの生の姿を描かせたシリーズ《青楼十二時》を出している。

《青楼十二時 続 午の刻》大判錦絵 1794(寛政6)年頃 版元:蔦重(シカゴ美術館蔵)

1794(寛政6)年、蔦重が東洲斎写楽を使って役者絵の出版に注力したこの年を境に、歌麿は蔦重と距離を置いて活動するようになる。蔦重も寛政の改革下で美人画の出版を続けることに限界を感じていたのかもしれない。すでにスター絵師となっていた歌麿は、この頃からさまざまな版元と仕事をするようになる。禁令に抵抗するように、1795〜96(寛政7〜8)年頃には評判娘の名を判じ絵で表す作品を出すが、すぐに禁じられてしまう。

《高名美人六家撰 高島ひさ》大判錦絵 1795〜96(寛政7〜8)年頃 版元:近江屋権九郎(シカゴ美術館蔵)。右上の判じ絵を拡大すると、「鷹=たか」「島」「火=ひ」「サギの上半分=さ」が描かれていて、「高島ひさ」であることを匂わせている

1800(寛政12)年には、歌麿美人画の代名詞とも言える大首絵も禁じられ、1804(文化1)年には『太閤記』関連の錦絵で手鎖50日の処罰を受けることになる。

いとおしい日常にも向けられたまなざし

その一方で、歌麿はしばしば日常のなにげない光景を題材にしている。

《大木の下の雨やどり》大判錦絵3枚続 1799〜1800(寛政11〜12)年頃 版元:鶴屋喜衛門 (東京国立博物館蔵、出典:ColBase)

中でも子に対する母親の無償の愛を感じさせる優品が寛政(1789〜1801)末から享和期(1801〜04)にかけて、数多く制作されている。幕府の監督下で問題のない主題を選んだとも思われるが、どこにでもある日常の光景が絵の主題となり、それを購入する人が多くいたという事実が浮世絵の持つ別の側面を気づかせてくれる。江戸という都市の恵みに満足感を得て日常を愛する江戸っ子にとって、子どもが健康に育つことは都市の誇りであり、そのような中で歌麿の母子絵は愛されたのであった。

《覗き》大判錦絵 1799〜1800(寛政11〜12)年頃 版元:近江屋権九郎(メトロポリタン美術館蔵)

英国人によって発掘された歌麿

度重なる出版界への弾圧から逃れるように、晩年の歌麿は支援者の依頼により数多くの肉筆画を手がけている。こうしたパトロンに支えられた肉筆画は長く愛好されるのに対して、錦絵ははやりものだ。その時代が終われば誰も買う者などいない。歌麿の錦絵も例外ではなく、多くの浮世絵版画と同様、釜ゆでにされて再生紙となる運命にあった。

美術という言葉も生まれたばかりの明治時代初期、後に浮世絵商となる吉田金兵衛は、趣味で集めていた錦絵を露天の夜店で売っていた。すると思いがけないほどの大金で歌麿の錦絵を買って行く外国人がいた。「歌麿バカリヨロシイ」と2年ほど歌麿を買い集めたこの人物は、ベンケイさんと呼ばれた英国人、フランク・ブリンクリー(1841〜1912)だった。日本では忘れ去られようとしていた歌麿の錦絵が、美術作品として世界に流通するに至る第一歩のエピソードである。ベンケイさんのコレクションは、現在ニューヨーク公立図書館に所蔵されている。

バナー画像:《高名美人見たて忠臣蔵・十一だんめ》を基に作成(東京国立博物館蔵、出典:ColBase)